- •Часть 1

- •Раздел 1 Пассивные элементы электронных устройств

- •1.1 Резисторы. Конденсаторы

- •1.2 Катушки индуктивности

- •1.3 Коммутационные устройства

- •Раздел 2 Полупроводниковые приборы

- •2.1 Основные свойства полупроводников. Беспереходные полупроводниковые приборы

- •2.2 Полупроводниковые диоды

- •2.3 Биполярные транзисторы

- •Транзистор позволяет регулировать ток в цепи от нуля до максимального значения

- •1) Активный режим

- •2) Режим насыщения

- •3) Режим отсечки

- •2.4 Полевые транзисторы

- •2.5 Тиристоры

- •2.6 Полупроводниковые фотоэлектронные приборы

- •2.7 Общие сведения об интегральных микросхемах. Гибридные и плёночные имс

- •2.8 Полупроводниковые имс

- •Обозначение полупроводниковых приборов

- •1) Материал полупроводника

- •3) Цифра (буква), определяющая параметр или назначение

- •4) Номер разработки

- •5) Буквы а-я, тип параметрической группы

- •Раздел 3 Приборы и устройства индикации

- •3.1 Общая характеристика приборов и устройств индикации. Электровакуумные и газоразрядные приборы

- •3.2 Полупроводниковые и жидкокристаллические индикаторы Полупроводниковые индикаторы

- •Раздел 4 Электронные усилители

- •4.1 Общие сведения об электронных усилителях

- •4.2 Усилители синусоидальных сигналов

- •4.3 Усилители постоянного тока

- •4.4 Операционные усилители

- •4.5 Усилители мощности

- •Двухтактная трансформаторная схема усилителя мощности

- •Схемы двухтактных бестрансформаторных усилителей

- •Раздел 5 Электронные генераторы гармонических колебаний

- •5.1 Общие сведения об электронных генераторах. Генераторы с внешним возбуждением

- •5.2 Автогенераторы

1.3 Коммутационные устройства

Основное назначение коммутационных аппаратов и устройств – это включение, отключение, переключение электрических цепей.

К коммутационным устройствам относятся различные переключатели, кнопки управления, рубильники, автоматические выключатели, микровыключатели, бесконтактные выключатели и др.

В механическом коммутационном аппарате переключение контактов происходит при нажатии на толкатель. Различают коммутационные устройства:

- без фиксации – при снятии усилий толкатель возвращается в исходное положение и происходит обратное переключение контактов;

- с фиксацией - при снятии усилий остаётся в нажатом положении, а при повторном нажатии возвращается в начальное положение;

- с электромагнитной фиксацией – толкатель фиксируется электромагнитом.

В последнее время получили распространение бесконтактные (твёрдотелые) выключатели. В основе бесконтактных переключателей лежат полупроводниковые приборы, имеющие только два состояния – проводящее и непроводящее.

На рис. 5 представлены примеры обозначения контактов.

Рисунок 5 - Условное графическое обозначение контактов

Раздел 2 Полупроводниковые приборы

Стремительное развитие и расширение областей применения электронных устройств обусловлено совершенствованием элементной базы, основу которой составляют полупроводниковые приборы. Поэтому, для понимания процессов функционирования электронных устройств необходимо знание устройства и принципа действия основных типов полупроводниковых приборов.

2.1 Основные свойства полупроводников. Беспереходные полупроводниковые приборы

Полупроводниковые материалы по своему удельному сопротивлению (ρ=10-6 ÷ 1010 Ом·м) занимают промежуточное место между проводниками и диэлектриками.

Основными материалами для производства полупроводниковых приборов являются кремний (Si), карбид кремния (SiС), соединения галлия и индия.

Электропроводность полупроводников зависит от наличия примесей и внешних энергетических воздействий (температуры, излучения, давления и т.д.). Протекание тока обуславливают два типа носителей заряда – электроны и дырки.

В зависимости от химического состава различают чистые и примесные полупроводники.

Модель решетки чистого полупроводника

Для изготовления электронных приборов используют твердые полупроводники, имеющие кристаллическое строение. Полупроводникам свойственна ковалентная связь – каждый атом валентностью 4+ связан с четырьмя соседними электронной парой.

В полупроводнике одновременно идут два противоположных процесса: термогенерация (образование двух видов свободных носителей заряда – электронов n и дырок p) и рекомбинация (пара носителей исчезает). При этом концентрация электронов равна концентрации дырок (собственная проводимость).

Модели решеток примесных полупроводников

При введении в полупроводник примесей - донорных (элементы 5-й группы: фосфор, мышьяк, сурьма) или акцепторных (элементы 3-й группы: бор, индий, алюминий) резко увеличивается количество свободных носителей зарядов – электронов и дырок.

Р-n – переход

Принцип работы большинства полупроводниковых приборов основывается на свойствах электронно-дырочного перехода (p-n – перехода).

p-n – переход – это область на границе двух полупроводников, один из которых имеет электронную, а другой – дырочную электропроводность.

При соприкосновении полупроводников с различным типом электропроводности в пограничном слое происходит рекомбинация электронов и дырок, в результате чего образуется слой, лишенный подвижных носителей заряда и поэтому обладающий высоки электрическим сопротивлением. Этот слой называется запирающим.

К роме

того, по обе стороны границы соприкосновения

создается объемный заряд: в p-области

образованный отрицательно заряженными

ионами акцепторной примеси, в n-области

– положительно заряженными ионами

донорной примеси (рис. 6). Это приводит

к возникновению контактной разности

потенциалов (десятые доли – единицы

вольт) и соответственно электрического

поля Езап.

роме

того, по обе стороны границы соприкосновения

создается объемный заряд: в p-области

образованный отрицательно заряженными

ионами акцепторной примеси, в n-области

– положительно заряженными ионами

донорной примеси (рис. 6). Это приводит

к возникновению контактной разности

потенциалов (десятые доли – единицы

вольт) и соответственно электрического

поля Езап.

Рисунок 6 – Плоская модель p-n-перехода

Если к p-n – переходу приложить внешнее напряжение, «+» к n-области, а «-» к p-области, ширина запирающего слоя увеличится, так как основные носители (дырки и электроны) отойдут от перехода. При этом сопротивление перехода еще больше увеличивается и через него будет протекать очень малый ток, называемый обратным. Т.о. при такой полярности внешнего напряжения переход закрыт.

При противоположной полярности внешнего напряжения толщина запирающего слоя уменьшается, сопротивление p-n-перехода также уменьшается. Возникает сравнительно большой ток, называемый прямым, а переход - открытым.

а)

б)

а)

б)

Рисунок 7 – p-n-перехода во внешнем электрическом поле:

а) обратном, б) прямом

Зависимость тока через переход от приложенного напряжения называется вольт-амперной характеристикой перехода I=f(U) (рис.8).

Часть характеристики Iпр=f(Uпр) называется прямой ветвью, так как она соответствует прямому включению перехода. На участке 1 запирающая ЭДС перехода больше внешней ЭДС внешнего источника Езап>Евн, и ток через переход мал. На участке 2 запирающая ЭДС меньше внешней - Езап<Евн, переход открывается и протекает достаточно большой ток.

Обратная ветвь характеристики Iобр=f(Uобр) соответствует закрытому состоянию перехода. Участок 3 - запирающий слой препятствует движению свободных носителей и ток мал, 4 - пробой p-n-перехода, ток резко возрастает.

Рисунок 8 – Вольт-амперная характеристика p-n-перехода

Беспереходные полупроводниковые приборы

Полупроводниковыми приборами называются приборы, действие которых основано на использовании свойств полупроводников. На основе беспереходных полупроводников изготавливаются полупроводниковые резисторы:

Л инейный

резистор - удельное сопротивление мало

зависит от напряжения и тока. Используется

в интегральных микросхемах.

инейный

резистор - удельное сопротивление мало

зависит от напряжения и тока. Используется

в интегральных микросхемах.

Варистор - сопротивление зависит от приложенного напряжения, имеет линейную ВАХ.

Т ерморезистор

- сопротивление зависит от температуры.

Различают два типа: термистор

(с увеличением температуры сопротивление

падает) и позисторы

(с увеличением температуры сопротивление

возрастает).

ерморезистор

- сопротивление зависит от температуры.

Различают два типа: термистор

(с увеличением температуры сопротивление

падает) и позисторы

(с увеличением температуры сопротивление

возрастает).

Ф оторезистор

- сопротивление зависит от освещенности

(излучения).

оторезистор

- сопротивление зависит от освещенности

(излучения).

Тензорезистор - сопротивление зависит от механических деформаций.

Переход металл – полупроводник

В полупроводниковых приборах помимо контактов с электронно-дырочным переходом применяются также контакты между металлом и полупроводником. Процессы в таких переходах зависят от так называемой работы выхода электронов, т. е. от той энергии, которую должен затратить электрон, чтобы выйти из металла или полупроводника. Чем меньше работа выхода, тем больше электронов может выйти из данного тела. Рассмотрим процессы в различных металлополупроводниковых переходах (рис. 9).

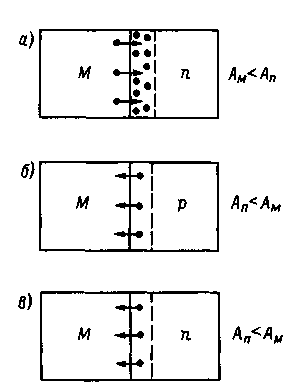

Е сли

в контакте металла с полупроводником

n-типа

(рис. 9,а) работа

выхода электронов из металла Aм

меньше, чем

работа выхода из полупроводника Ап,

то будет преобладать

выход электронов из металла в полупроводник.

Поэтому в слое полупроводника около

границы накапливаются основные носители

(электроны), и этот слой становится

обогащенным, т. е. в нем увеличивается

концентрация электронов. Сопротивление

этого слоя будет малым при любой

полярности приложенного напряжения,

и, следовательно, такой переход не

обладает выпрямляющими свойствами.

Его называют невыпрямляющим

(омическим) контактом.

сли

в контакте металла с полупроводником

n-типа

(рис. 9,а) работа

выхода электронов из металла Aм

меньше, чем

работа выхода из полупроводника Ап,

то будет преобладать

выход электронов из металла в полупроводник.

Поэтому в слое полупроводника около

границы накапливаются основные носители

(электроны), и этот слой становится

обогащенным, т. е. в нем увеличивается

концентрация электронов. Сопротивление

этого слоя будет малым при любой

полярности приложенного напряжения,

и, следовательно, такой переход не

обладает выпрямляющими свойствами.

Его называют невыпрямляющим

(омическим) контактом.

Рисунок 9 – Контакт металла (М) с полупроводником

Подобный же невыпрямляющий переход получается в контакте металла с полупроводником р-типа (рис. 9,6), если работа выхода электронов из полупроводника меньше, чем из металла (АП < AM). В этом случае из полупроводника в металл уходит больше электронов, чем в обратном направлении, и в приграничном слое полупроводника также образуется область, обогащенная основными носителями (дырками), имеющая малое сопротивление. Оба типа невыпрямляющих контактов широко используются в полупроводниковых приборах при устройстве выводов от n- и р-областей. Для этой цели подбираются соответствующие металлы.

Иные свойства имеет переход, показанный на рис. 9, в. Если в контакте металла с полупроводником n-типа Ап < АМ, то электроны будут переходить главным образом из полупроводника в металл и в приграничном слое полупроводника образуется область, обедненная основными носителями и поэтому имеющая большое сопротивление. Здесь создается сравнительно высокий потенциальный барьер, высота которого будет существенно изменяться в зависимости от полярности приложенного напряжения. Такой переход обладает выпрямляющими свойствами.