- •. Теория государства и права в системе наук

- •1. Возникновение теории государства и права как науки

- •2. Теория государства и права как общественная наука

- •3. Взаимосвязь и влияние теории государства и права с другими науками

- •4. Место теории государства и права в системе юридических наук

- •Предмет и методология теории государства и права

- •1. Предмет теории государства и права

- •2. Методология теории государства и права

- •Общество и власть

- •Понятие общества и его признаки

- •Причины появления государства

- •3. Публичная власть

- •Пути возникновения государства

- •5. Типология происхождения государства

- •Теории происхождения государства

- •1. Основные теории происхождения государства и права

- •1. Соотношение общества и государства

- •2. Понятие и сущность государства

- •3. Основные признаки государства

- •Функции государства

- •1. Понятие функций государства и их классификация

- •2. Формы и методы осуществления функций государства

- •Форма государства

- •1. Понятие формы государства и ее элементы

- •2. Форма государственного правления

- •Монархия

- •Республика

- •3. Форма государственного устройства

- •Виды форм государственного устройства

- •Унитарное государство

- •Федерация

- •Конфедерация

- •4. Государственный (политический) режим

- •1. Механизм государства

- •2. Аппарат (органы) государства

- •3. Государственный орган

- •Основные функции современного Российского государства

- •1. Основные внутренние функции

- •2. Основные внешние функции

- •Государство в политической системе общества

- •1. Соотношение гражданского общества и государства

- •2. Государство и политическая система общества

- •3. Место и роль государства в политической системе общества

- •Государство и личность

- •Права и свободы человека на разных исторических этапах развития общества

- •2. Правовой статус как основа реализации прав и свобод личности

- •3.Гарантии осуществления прав и свобод человека

- •4.Международный механизм защиты прав человека

- •5.Институт уполномоченного по правам человека

- •Правовое государство

- •1. Возникновение и развитие учения о правовом государстве

- •2. Основы и признаки правового государства

- •3. Предпосылки и условия формирования правового государства

- •4. Особенности Российского правового государства

- •Демократия как институт правового государства

- •1. Народовластие как основа конституционного строя России

- •2. Избирательное право и избирательная система

- •Сущность права

- •1. Закономерность возникновения права

- •2. Сущность и признаки права

- •3. Право в системе социальных норм

- •Право и закон. Нельзя смешивать право и закон. Законодательство (юридическое право) есть только внешняя необходимая форма правовой системы страны.

- •Принципы и функции права: понятие и классификация

- •1. Принципы права

- •2. Функции права

Пути возникновения государства

Неравномерность экономического и общественного развития сказались на времени появления и процессе развития государства у разных народов и проявлению особенностей государствообразования на территории Европы, Азии и других континентах.

Чаще всего в теории рассматривают особенности азиатского и европейского пути образования государства.

В обеих моделях государства - "азиатской" и "европейской" имеет место различное сочетание двух важнейших факторов, выражающих коренную природу человечества: власти и собственности (причем собственность имеется в виду как частная, так и коллективная). От содержания субъектов и особенностей сочетания этих двух факторов в различных условиях и зависят конкретные черты процесса образования государства.

Для "азиатской" модели характерно то, что такое сочетание выливается в феномен "власти-собственности" (т.е. власть становится собственностью того, кто ею обладает). Здесь уместно образно говорить о такой "формуле" развития государственности: "Я обладаю властью, значит, я обладаю и собственностью (коллективной и частной"). В "европейской" модели формула другая: "Я владею собственностью (прежде всего частной собственностью), значит, я обладаю (могу или должен обладать) властью".

Для азиатского пути характерно:

возникновение из родоплеменной знати (трансформация знати). Вождь, старейшины становятся непосредственно государством, когда появляются силовые структуры, естественные пути возникновения;

экономическая основа - общественная и государственная собственность;

политическое господство основывается не на богатстве, а на занимаемой должности;

чиновничий аппарат складывается до появления частной собственности, резервные фонды с продуктами требовали следящих за ними чиновников;

Для европейского пути характерно следующее:

государство возникло до появления классов.

насильственный путь перехода власти от родовой знати к богатой аристократии;

основой государства является частная собственность;

классовая дифференциации по занимаемому отношению к собственности;

определение политическое господство через богатство;

административная структура складывается после появления частной собственности;

государство отделяется от общества, возвышается над ним, возникает противоречивая политическая структура;

В европейском пути выделяют несколько форм возникновения государства:

Афинская - естественный, ненасильственный путь, разделенный на три этапа (учреждение центрального управления, приход к власти богатых, разделение на классы)

Римская - отделение родовой знати через насилие, деление общества на шесть классов;

Германская - внешнее насилие.

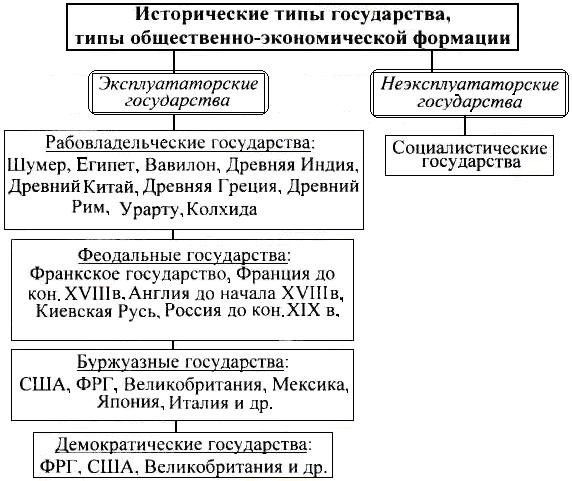

5. Типология происхождения государства

Тип государства – это совокупность важнейших сторон и свойств государства, порождаемых конкретной исторической эпохой. Типология государств - это их научная классификация, т.е. один из важнейших приемов и средств познания исторического процесса развития государств. Одним из вариантов такой классификации является типология государства, основанная на наиболее важных, сущностных его признаках. В настоящее время существует два подхода к типологии государства: цивилизационный и формационный, претендующими на глобальный охват значительных временных и пространственных массивов.

Цивилизационный подход. Эта типология связана с понятием "цивилизация" (от лат. «civilis» — «гражданский», «общественный», «государственный»). В самом общем виде понятие "цивилизации" можно определить как социокультурную систему, обеспечивающую высокую степень дифференциации жизнедеятельности в соответствии с потребностями сложного, развитого общества и вместе с тем поддерживаемую его необходимую интеграцию через создание регулируемых духовно-культурных факторов и необходимой иерархии структур и ценностей.

При цивилизационном подходе основным критерием выступают духовные признаки (культурные, религиозные, национальные и т.п.).

Цивилизация - это замкнутое и локальное состояние общества, отличающееся общностью религиозных, национальных, географических и других признаков.

Выделяются следующие типы цивилизаций: древние государства; средневековые государства; современные государства.

При цивилизационном подходе учитывается ряд важнейших духовных факторов, поэтому более полно раскрывается характер государства, но в этом случае недооцениваются социально-экономические факторы.

Цивилизационный подход не отрицает обусловливание государства экономическими причинами, но подчеркивает, что наряду с ними государство определяется также духовно-культурными и нравственными факторами, которые могут блокировать или поощрять развитие государства. Цивилизация, ее уровень, ее ценности (стереотипы поведения, трудовая мораль, менталитет человека, культура) влияют и на социальную, в том числе государственную организацию общества. Социокультурные, духовные факторы (цивилизационный подход) могут резко усилить формационный прогресс экономики и государственно-правовой сферы (формационный подход). Классическим примером может служить Европа, в которой протестантская церковь с ее культом труда и трудовой этики сыграла роль катализатора капиталистической эволюции региона и вызревания соответствующих ей государственно-правовых начал, а также современная Япония.

В частности, основываясь на различных подходах к понятию цивилизации, можно выделить, например, следующие виды цивилизаций и соответствующих им типов государства:

- восточные, западные и смешанные (промежуточные);

- древние, средневековые и современные;

- крестьянские, промышленные и научно-технические;

- доиндустриальные, индустриальные и постиндустриальные;

- локальные, особенные и современные.

Исторический процесс привел к складыванию свыше двух десятков цивилизаций, отличающихся друг от друга не только утвердившимися в них системами ценностей, господствующей культурой, но и характерным для них типом государства.

В своем развитии цивилизации проходят несколько этапов.

Первый - локальные цивилизации, каждая из которых имеет свою совокупность взаимосвязанных социальных институтов, включая государство (древнеегипетская, шумерская, индийская, эгейская и др.).

Второй - особенные цивилизации (индийская, китайская, западно-европейская, восточноевропейская, исламская и др.) с соответствующими типами государств.

Третий этап - современная цивилизация с ее государственностью, которая в настоящее время только складывается и для которой характерно совместное существование традиционных и современных социополитических культур.

Цивилизационный подход позволил получить ряд ценных для теории результатов.

Во-первых, установлена зависимость типа государства, классовой принадлежности власти от экономики, способа производства, от характера общественно-экономической формации. Власть в государстве, как правило, принадлежит экономически господствующему классу, в руках которого находятся средства производства.

Во-вторых, были объединены в одни классификационные группы государства, имеющие единый — по отражению классовых интересов — характер власти. На этой основе выделены государства рабовладельческие, феодальные, буржуазные и социалистические, власть в которых принадлежала соответственно рабовладельцам, феодалам, буржуазии и трудящимся во главе с рабочим классом.

В-третьих, появилась возможность выявлять общее и особенное в организации, целеполагании, функционировании и развитии государств, входящих в указанные типы.

В-четвертых, были выявлены закономерности смены одного типа государства другим — соответственно сменам общественно-экономических формаций: вслед за рабовладельческим приходит феодальное государство, а его сменяет буржуазное. И хотя прогноз смены буржуазного государства социалистическим остается под сомнением, но закономерность смены предыдущих типов государства является реальностью.

К недостаткам цивилизационного подхода относятся:

наличие множественности оснований для выделения различных цивилизаций и соответствующих им типов государств;

игнорирование важнейшего фактора, характеризующего государство, - принадлежность политической власти.

Формационный подход. Смена государственно-правовых систем происходит тремя путями. Фактически каждое государство в процессе своего исторического развития в той или иной степени использовало все варианты смены своих государственно-правовых систем.

Эволюция - постепенное, преимущественно ненасильственное, изменение существенных признаков государственно-правовой системы с той же, что при революции, целью.

Революция - резкое и быстрое изменение существенных признаков государственно-правовой системы с целью укрепления и формирования другой общественно-экономической формации. Ядром революции является акт, как правило, насильственного овладения государственной властью.

Наиболее точно сущность революций выразил французский писатель Виктор Гюго, сказавший, что «нищета порождает революцию, а революция – нищету».

Конвергенция - постепенное сближение различных формаций и государственно-правовых систем, в частности капиталистической и социалистической. По своей сути конвергенция - проявление эволюционной смены типа государства и прав.

Эта типология (подход) традиционно опирается на марксистское учение об общественно-экономических формациях. Основными критериями общественно-экономических формаций выступают наличие или отсутствие: а) частной собственности; б) классов; в) товарного производства. При наличии этих признаков налицо экономическая общественная формация, которая не может обойтись без той или иной формы государственности. Согласно этому подходу, государство и по существу, и по форме обусловлено экономическим строем общества: оно вторично, экономика первична. Экономическая структура общества каждой данной эпохи образует ту реальную основу, которой и объясняется в последнем счете вся надстройка правовых и политических учреждений.

Тип государства, т.е. фактически главное и решающее в его сущности, определяется тем, какому классу (классам) оно служит. Важнейшим фактором, определяющим тип государства при таком подходе, является его классовая сущность (т.е. интересы какого класса выражает государство, какому экономическому базису оно соответствует).

При формационном подходе основным критерием классификации выступают социально-экономические признаки. Тип производственных отношений при этом формирует тип государства.

При формационном подходе раскрывается поэтапность и исторический характер развития государств, но недооцениваются духовные факторы.

Формационная типология выделяет четыре типа государств:

рабовладельческий,

феодальный,

буржуазный(капиталистический)

социалистический.

При этом она делит их на эксплуататорские и неэксплуататорские.

К недостаткам формационного подхода к типологии государства относятся:

искусственное разделение мировой истории на общественно-экономические формации, которое не отражает многообразия конкретно-исторических условий возникновения и развития государства;

только буржуазное государство представляет собой историческую разновидность государства, имеющую универсальный характер. Рабовладельческие государства в чистом виде существовали в Древних Греции и Риме, феодальное – только в Египте;

положение о социальном государстве как о высшем типе государства, «отмирающем» государстве базировалось на представлении о последовательно осуществляемом переходе от одного типа государства к другому, более прогрессивному, что предопределялось ограниченностью марксистской теории линейного исторического развития;

игнорирование общесоциальной роли государства; рассмотрение его лишь как орудия классовой диктатуры;

отсутствие объяснения весьма важных различий между государствами одной и той же общественно-экономической формации.