- •Каковы основные пути окисления дыхательных субстратов? Как работают оксидоредуктазы?

- •Роль фосфора в процессе дыхания

- •5. Внесение азотных удобрений в жаркий и сухой период лета привело не к повышению, а даже к некоторому снижению урожая опытных участков по сравнению с контрольными участками. Почему?

- •8. Долгодневное двудольное растение выращивалось при коротком ( 10-часовом) дне, короткодневное растение – при долгом (18-часовом) дне. Как будут расти эти растения? Зацветут ли они?

- •Влияние длины дня на цветение фотопериодически чувствительных сортов табака.

- •9. Как объяснить завядание теплолюбивых растений при низких положительных температурах?

- •10. Определите, к каким видам движений относятся следующие явления : …

5. Внесение азотных удобрений в жаркий и сухой период лета привело не к повышению, а даже к некоторому снижению урожая опытных участков по сравнению с контрольными участками. Почему?

Внесение азотных удобрений в сухую жаркую погоду второй половины лета не рекомендуют по раличным причинам.

Во-первых, внесение азотных удобрений в виде растворов при повышенной тепмературе может прежде всего вызвать ожег корневой системы, что приведет к нарушению водного обмена и негативно повлияет на растение в целом.

Во-вторых, внесение нитратных форм азотных удобрений в засушливую погоду становится просто бессмысленным, так как почвой они не закрепляются. Они все время находятся в почвенном растворе. В засушливую погоду вода из верхних слоев почвы испаряется (особенно при наличии почвенной корки), а на ее место поднимается вода из нижних горизонтов. Вместе с ней поднимается и нитратный азот до самой поверхности почвы. Это явление неблагоприятное, так как в верхнем слое почвы корней нет или очень мало.

В-третьих, если же в этот период был внесен аммиачный азот, который поглощается почвой и, следовательно, распределен в почвенном слое более равномерно в независимости от погодных условий и был поглощен растением – это неблагоприятно скажется на качество и количество урожая. Амидный азот мочевины при теплой погоде очень быстро переходит в аммиачный, поэтому мочевина, внесенная в почву, по своим свойствам мало отличается от аммиачных удобрений. В второй половине лета метаболизм растений направлен на образование плодов и семян, а внесение азотных удобрений в этот период может спровоцировать дальнейший рост растения и, следовательно, задержку времени вступления растения в фазу плодоношения. Кроме того, уменьшится зимостойкость, плоды станут менее сладкими, будут слабо окрашены и хуже хранится.

Растения усваивают минеральные элементы через корневые волоски независимо от поглощения воды. Этот процесс обусловленный обменом ионов, которые выделяются растениями при дыхании, на ионы почвенного раствора. При дыхании растений образуется углекислота, которая в тканях образует катион Н + і анион НСО 3 -. В процессе питания катион водорода обменивается на катионы почвенного раствора (кальций, магний, магний, ион аммония), а карбонильный ион- на ионы азотной, фосфорной, серной и других кислот. Растение всегда будет более активно поглощать ионы, котрые содержат азот, нежели все остальные ионы, соответственно поступление фосфора и калия будет уменьшаться, которые в период плодоношения (за 1-3 недели, в зависимости от вида растения) более необходимы растению, чем азот. В период формирования и созревания плодов рекомендуется внесение калийных и фосфорных удобрений, которые значительно повышают урожайность растения и вкусовые качества плодов. .

Сопоставляя количество элементов в почве с величиной урожая Ю. Либих сформулировал закон минимума или закон ограничивающих факторов. Согласно этому закону величина урожая зависит от количества того элемента, который находится в почве в относительном минимуме. Увеличение содержания этого элемента в почве за счет внесения удобрений будет приводить к возрастанию урожая до тех пор, пока в минимуме не окажется другой элемент. Позже было установлено наличие у растений критических периодов по отношению к тому или иному минеральному элементу, то есть периодах более высокой чувствительности растений к недостатку этого элемента на определенных этапах онтогенеза. Это позволяет регулировать соотношение питательных веществ в зависимости от фазы развития и условий среды.

6. Сколько суперфосфата ( с содержанием Р2О5 18%) необходимо внести на участок площадью 5 м2, чтобы на 1 га участка приходилось 54 кг Р2О5 .

Возьмем для рассчета содержание Р2О5 равным 100% в удобрении. Исходя из расчета, что на 1 га должно приходится 54 кг Р2О5, на 1 м2 участка - 0,0054 кг (1 га равен 10 000 м2), а на 5 м2 - 0,027 кг.

Так как в суперфосфате содержание Р2О5 составляет 18%, то делаем пересчет на процентное содержание вещества и получаем, что на 5 м2 участка необходимо внести 0,15 кг суперфосфата.

7. Когда наблюдается интенсивный рост растений – днем или ночью? Действие каких факторов обуславливает разницу в интенсивности роста? Наиболее сильное влияние на рост растений оказывает свет: не только отсутствие его, но и недостаточность вызывает существенные отклонения в явлениях роста растений . Вообще свет замедляет рост растения, причем наиболее сильно действуют сине-фиолетовые лучи. Но, выращенное без света или при недостаточном освещении, растение получает чрезвычайно характерный болезненный вид; междоузлия его сильно вытягиваются, вследствие чего рост его больше нормального, но в то же время стебель развивается очень слабо; ткани его мало дифференцированы, оболочки клеток слабо утолщены; преобладает тонкостенная водянистая паренхима, вследствие чего стебель очень непрочен. Еще более резкому изменению подвергаются листья, черешки которых удлиняются, подобно стеблю, пластинки же развиваются крайне слабо и долгое время остаются сложенными. Такие растения называют этиолированными. Чем слабее освещение, тем сильнее этиолирование. В полной темноте к этому присоединяется еще отсутствие хлорофилла: вместо зеленого, растения оказываются окрашенными в светло-желтый цвет. Таким образом, свет служит регулятором, задерживающим рост одних органов и усиливающим рост других. В связи с регулирующим влиянием света находится и суточная периодичность роста растений . Дело в том, что рост растений происходит неравномерно не только в течение года, но и в течение суток. Растения растут главным образом ночью, но, конечно, только в таком случае, если ночь достаточно тепла: при сильном ночном понижении температуры рост растений , напротив, будет сильнее днем. Именно темные и теплые ночи и тянут растения, как это замечено практикой. Указанные колебания в быстроте роста растений , несомненно, находятся в связи с задерживающим влиянием света. Усиление роста растений вечером начинается в такое время, когда инсоляция еще сильна (приблизительно в 5 часов пополудни). Исследования показали, что если поместить растение на несколько дней в темноту, то оно продолжает обнаруживать суточную периодичность роста, как и при естественней смене дня и ночи. В некоторых случаях удавалось констатировать ее даже у этиолированных растений, следовательно, таких, которые вовсе не подвергались влиянию света. Все это показывает, что существуют еще внутренние причины периодичности роста, свет же только регулирует их: периодические раздражения светом как бы устанавливают определенный суточный ритм жизненных процессов в растении.

Для каждого вида растения в зависимости от его особенностей и, главным образом, от географического происхождения характерны определенные температурные границы, в которых возможно протекание ростовых процессов. Различают три кардинальные температурные точки: минимальная температура, при которой рост только начинается, оптимальная — наиболее благоприятная для ростовых процессов, и максимальная, при которой рост прекращается. Оптимальные и особенно максимальные температуры для роста различных культур очень близки. С повышением температуры от минимальной до оптимальной скорость роста резко возрастает.

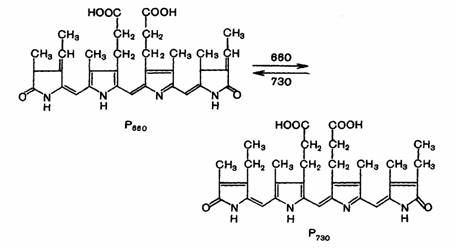

Растения используют свет двумя путями: во-первых, как энергетический ресурс (свет служит источником энергии для синтеза органических веществ — фотосинтез); во-вторых, как сигнал или источник информации. Во втором случае энергия света может быть на несколько порядков ниже, чем в первом. Свет оказывает большое и разностороннее влияние на темпы и характер роста, как отдельных органов, так и растительного организма в целом. При этом на разные стороны ростовых процессов влияние света проявляется неоднозначно. Так, свет необходим для протекания процесса фотосинтеза, и поэтому накопление массы растения без света не идет. Вместе с тем рост клеток растяжением может идти в темноте, более того, на свету этот процесс тормозится. Свет оказывает большое влияние и на формообразовательные процессы. Этиолированные проростки, выросшие в темноте, характеризуются рядом анатомических и морфологических особенностей. В отсутствие света происходит упрощение анатомической структуры стебля. Слабо развиваются ткани центрального цилиндра, механические ткани. Вместе с тем растяжение клеток в темноте идет очень интенсивно. Вытягивание стебля в отсутствие света является следствием отсутствия ингибиторов роста. В темноте образуется много ауксинов. Нарушение соотношения ауксинов и ингибиторов вызывает несбалансированный рост. Изучение влияния отдельных участков спектра на перечисленные изменения (фотоморфогенез) показало, что чаще всего они вызываются при воздействии красного света с длиной волны около 660 нм. Для того чтобы свет оказал какое-либо физиологическое влияние, он должен быть поглощен каким-либо веществом. Таким веществом оказался пигмент фитохром. Было показано, что многие физиологические реакции, вызываемые облучением красным светом, можно снять при облучении дальним красным светом (длина волны около 730 нм). Эти исследования привели к заключению, что фитохром существует в двух формах, которые под влиянием облучения светом определенной длины волны могут переходить одна в другую. Фитохром, поглощающий красный свет, называют фитохром красный (Фк), а поглощающий дальний красный — фитохром дальний красный (Фдк). При поглощении красного света (660 нм) Фк переходит в Фдк, а при поглощении дальнего красного света (730 нм) Фдк переходит в Фк: может и самопроизвольно распадаться.

В темноте Фдк или необратимо разрушается, или под влиянием дальнего красного света превращается в Фк. В настоящее время показано, что взаимопревращение фитохромов идет не сразу, а через ряд промежуточных форм. Надо учитывать, что на протяжении большей части дня соотношение энергии красных и дальних красных лучей составляет 3:1. Это благоприятствует превращению Фк в Фдк (активная форма). Вместе с тем в вечерние и ночные часы преобладает дальний красный свет, в связи с чем равновесие фитохромной системы сдвигается в сторону преобладания Фк (неактивная форма). Надо учитывать также, что Фк более устойчив и может синтезироваться в клетке, тогда как Фдк легко разрушается. В связи со сказанным изменения в соотношении двух форм фитохрома можно представить в виде схемы. Обе формы фитохрома выделены из растений — это хромопротеиды с молекулярной массой около 120 кДа. Хромофорная часть (собственно пигмент) представляет собой вещество, близкое по структуре к фикобилинам (красным пигментам цианобактерий и красных водорослей), состоящим из четырех пиррольньгх группировок, соединенных в открытую цепочку. Фв представляет собой восстановленную форму Фк. Фк имеет голубую окраску, а Фдк — зелено-желтую. Кроме основных линий поглощения в красной и дальней красной части спектра, оба фитохрома поглощают еще коротковолновый свет: Фк— с длиной волны 370 нм, Фдк — 400 нм. Спектрофотометрические и иммунологические исследования показали, что высокое содержание фитохрома характерно для меристематических, а также этиолированных тканей.

Фитохромы можно обнаружить в различных органах растения. Физиологические проявления, которые регулируются фитохромной системой, можно отнести к фотоморфогенетическим. Основным критерием для этих реакций служит их обратимость (вызываются облучением красным светом и снимаются при облучении дальним красным светом).

Благоприятное действие красного света на прорастание снимается облучением дальним красным. К реакциям, регулируемым фитохромной системой, относятся ингибирование роста стебля, открытие крючка гипокотиля, развертывание семядолей, дифференциация эпидермиса и устьиц, образование элементов ксилемы, ориентация хлоропластов, образование антоциана, прорастание светочувствительных семян, фотопериодическая реакция растения и др. Все процессы, регулируемые фитохромной системой, делят на два типа: 1) процессы, которые под влиянием освещения красным светом усиливаются (например, дифференциация эпидермиса, синтез антоциана, прорастание семян); 2) процессы, которые тормозятся (удлинение гипокотиля, рост стебля).

Механизм действия фитохрома до настоящего времени не известен. Активной формой фитохрома является Фдк, именно его образование, которое происходит под влиянием облучения красным светом, вызывает определенный физиологический эффект. Накопление Фдк в мембранах влияет на их проницаемость, в частности для К+, что, в свою очередь, изменяет электрический потенциал и вызывает определенный биологический эффект, например, никтинастическое закрывание листьев. В случае более длительных эффектов предполагают, что фитохром вызывает активацию (дерепрессию) части генома. Эта точка зрения подтверждается тем, что при добавлении ингибиторов синтеза белка и РНК действие красного света не проявляется. Есть данные, что фитохром регулирует транскрипцию многих генов, связанных с позеленением, а также ген ядра, кодирующий малые субъединицы РБФ карбоксилазы/оксигеназы и связанные с хлорофиллом белки. Показано также, что красный свет индуцирует образование клетки или ткани, от ее компетентности. Под влиянием красного света активность таких фитогормонов, как гиббереллины и цитокинины, возрастает.