- •4. Поверхностное натяжение

- •4.1. Поверхностный слой. Поверхностное натяжение

- •Влияние температуры и давления на поверхностное натяжение

- •4.2. Поверхностное натяжение на границе нефть – газ

- •4.3. Методы измерения поверхностного натяжения

- •Измерение величины межфазного натяжения сталагмометрическим методом

- •Аппаратура

- •Проведение испытания

- •Обработка результатов

- •4.5 Аналитический расчет межфазного натяжения по составам жидкой и паровой фаз

- •Типовая задача

- •Контрольные вопросы

4. Поверхностное натяжение

Знать сущность поверхностных явлений, происходящих на границах раздела фаз, необходимо для понимания процессов вытеснения нефти из нефтевмещающих пород, для понимания причин образования стойких водонефтяных эмульсий и разработки эффективных способов их разрушения в процессе промысловой подготовки нефти, для квалифицированного проведения процесса сепарации нефти от газа.

Существуют различные способы регистрации свойств межфазной поверхности. К ним относятся, прежде всего, межфазное натяжение и такие характеристики межфазной области как толщина, прочность, вязкость, не всегда доступные непосредственному измерению.

Итак, важной характеристикой нефтяных дисперсных систем является поверхностное натяжение на границах разделов нефть–вода, нефть–газ, вода–газ, нефть–порода, вода–порода, газ–порода.

4.1. Поверхностный слой. Поверхностное натяжение

Всякая поверхность, отделяющая одну фазу системы от другой, сильно отличается по своим физико-химическим свойствам от внутренних частей граничащих фаз. Отличие это заключается в том, что граничные поверхности обладают особым запасом энергии – свободной поверхностной энергией, обусловленной особым положением молекул в пограничном слое. Это относится к любым граничащим фазам независимо от их агрегатного состояния: твердого, жидкого или газообразного [26].

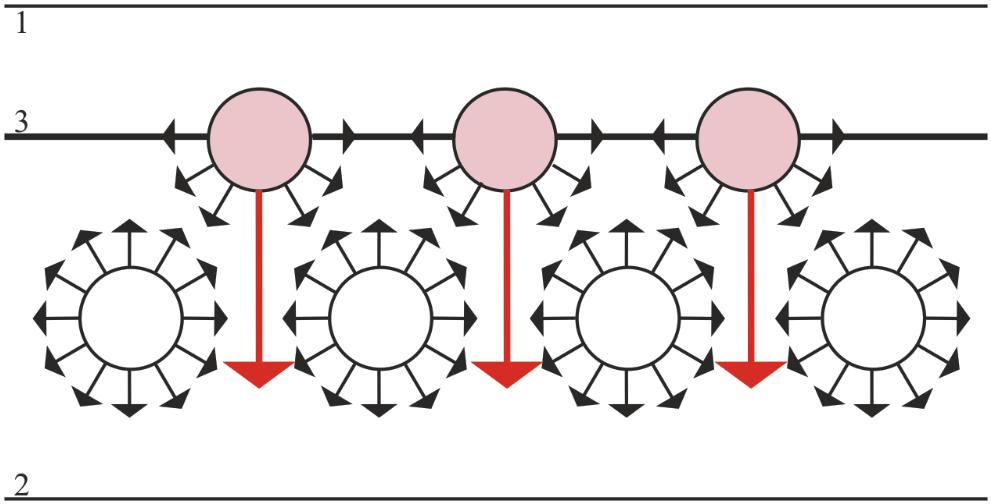

Рис. 4.1.

Схема образования

поверхностного

натяжения:

1 –

газ, 2 – жидкость,

3 – поверхность

раздела

На поверхности молекула испытывает притяжение практически только со стороны одной фазы – жидкости, поэтому равнодействующая межмолекулярных сил Р не равна нулю и направлена внутрь жидкости. Это приводит к тому, что поверхностные молекулы втягиваются в жидкость, а на поверхности возникает сила, действующая по касательной к границе раздела фаз. Она удерживает поверхностный слой молекул в растянутом состоянии, который напоминает упругую пленку, стремящуюся сократить свою поверхность. Эта сила, отнесенная к единице длины контура, ограничивающего данную поверхность, называется поверхностным натяжением σ. Натяжение поверхности проявляет себя в стремлении капли принять сферическую форму как имеющую минимальную поверхность при фиксированном объеме. Обозначается в виде вектора, направленного тангенциально к поверхности. Поверхностное натяжение имеет размерность силы и в системе СИ измеряется в Н/м, в системе СГС – в дин/см.

Рис.

4.2. Пленка

на проволочной рамке

![]() . (4.1)

. (4.1)

Эта формулировка является строгой для границы жидкость–газ. Для границы твердого тела часть работы затрачивается на изменение внутренних напряжений в твердой фазе.

Mолекулы на поверхности, не полностью реализуя свою способность к взаимодействию, обладают избытком энергии. При образовании новой поверхности необходимо совершить работу по созданию этой избыточной энергии. Для единицы площади поверхности она равна удельной свободной поверхностной энергии GSуд, которая имеет размерность энергии на единицу площади и измеряется в системе СИ в Дж/м2, в системе СГС – в эрг/см2 = 1 дин/см = 10–3 Н/м.

Таким образом, величины GSуд и σ имеют совпадающие размерности: Дж/м2 = Н·м/м2 = Н/м и близкие или совпадающие численные значения. Поэтому они равнозначны, а граничные свойства фаз принято характеризовать с помощью поверхностного натяжения σ, которое чаще выражают в единицах энергии.

Иными словами, можно считать, что поверхностное натяжение – это удельная свободная поверхностная энергия [27, 44]:

![]() или

или

![]() . (4.2)

. (4.2)

Рис. 4.3.

Схема образования

свободной

поверхностной

энергии [27]

Для растворов и твердых тел удельная поверхностная энергия не полностью эквивалентна поверхностному натяжению. Однако это различие невелико и им можно пренебречь [27].

Поверхностное натяжение можно представить и как работу, необходимую для разрыва столбика вещества, состоящего из одной фазы с поперечным сечением в 0,5 м2. После разрыва образуются две новые поверхности общей площадью 1 м2: S1+S2 = 0,5 м2 + 0,5 м2 = 1 м2 (рис. 4.3).

Поскольку поверхностное натяжение связано с энергией разрыва межмолекулярных связей, то оно ими и обусловлено. Чем сильнее взаимодействие молекул в данном теле, тем больше его поверхностное натяжение. Так, наименьшим значением σ обладают сжиженные газы, затем идут жидкости, причем, как правило, чем выше полярность жидкости, тем выше ее поверхностное натяжение. Еще больше поверхностное натяжение у твердых тел. Поверхностное натяжение у алмаза достигает десятков тысяч мДж/м2. Величина поверхностного натяжения разных тел на границе раздела с различными соприкасающимися фазами неодинакова и является для них физической характеристикой. В табл. 4.1 приведены значения поверхностных натяжений некоторых веществ на границе с водой и воздухом.

Из табл. 4.1 видно, что величина поверхностного натяжения колеблется в сравнительно широких пределах.

Это объясняется тем, что степень различия в напряженности межмолекулярных сил, действующих в соприкасающихся фазах, т. е. степень различия полярности соприкасающихся фаз, в разных системах различна.

Полярностью жидкости принято называть интенсивность поля молекулярных сил. Эта характеристика межмолекулярного сцепления связана в основном с такими параметрами жидкости, как дипольный момент μ, поляризуемость α и диэлектрическая проницаемость ε. Однако сопоставление значений σ для различных веществ показывает, что полярность, в общем, растет с увеличением значений μ и ε, но простой связи между ними нет. Это указывает, что наряду с электростатической существуют и другие компоненты молекулярных сил, проявляющиеся, в частности, для молекул с двойными связями. Отметим, что ртуть не является электрически полярной (дипольной) жидкостью, однако интенсивность силового поля для Hg весьма велика.

Таблица 4.1

Поверхностное натяжение некоторых веществ на границе с водой и воздухом [27]

Вещество |

Поверхностное натяжение на границе с воздухом, мН/м |

Поверхностное натяжение на границе с водой, мН/м |

Вода (20 °С) |

72,80 |

– |

Бензол (20 °С) |

28,88 |

35,0 |

Толуол (20 °С) |

28,43 |

36,1 |

н-гексан (20 °С) |

18,43 |

51,1 |

Ртуть (20 °С) |

465,0 |

375,0 |

Бензин (20 °С) |

19,3 |

48,3 |

Нефть ромашкинская (20 °С) |

28,0 |

30,5 |

Нефть тюменская (20 °С) |

28,5 |

28,7 |

Мазут-100 (20 °С) |

32,0 |

35,6 |

Платина (2000 °С) |

1819,0 |

н.д. |

Алмаз (25 °С) |

11400,0 |

н.д. |

Свинец(350 °С) |

442,0 |

н.д. |

Гелий (– 270 °С) |

0,22 |

н.д. |

Азот (– 193 °С) |

8,27 |

н.д. |

Гептановая кислота (20 °С) |

н.д. |

6,6 |

Внутреннее давление жидкости – это следствие межмолекулярного взаимодействия. Чем полярнее вещество, тем силы взаимодействия молекул выше и тем больше поверхностное натяжение системы.

Например, внутреннее межмолекулярное взаимодействие (давление) воды составляет 1480, а бензола – только 380 МПа. Отсюда следует, что поверхностное натяжение воды на границе с воздухом (паром) составляет 72,75·10–3 Дж/м2 при t = 20 °C, а бензола – 28,9·10–3 Дж/м2.

С ростом полярности жидкости, а, следовательно, и с ростом ее молекулярного давления, степень ассоциации ее и диэлектрическая постоянная возрастают, а сжимаемость – уменьшается. Чем больше отличаются друг от друга по полярности соприкасающиеся фазы, тем больше поверхностное натяжение на их границе раздела. При равной полярности двух соприкасающихся фаз поверхностное натяжение их становится равным нулю и граница раздела отсутствует – происходит полное взаимное растворение обеих фаз. С уменьшением взаимной растворимости соприкасающихся фаз поверхностное натяжение увеличивается.

Вода относится к наиболее полярным жидкостям, поэтому с уменьшением полярности вещества поверхностное натяжение на границе с водой возрастает. Полярность нефтей и нефтепродуктов зависит от их химического состава [26].

Таблица 4.2

Межфазное натяжение воды на границе с другими веществами [41]

Формула |

Вещество |

Т, оС |

σ, мДж/м2 |

|

Бензин |

20 |

48,3 |

С6Н6 |

Бензол |

25 |

34,1 |

С6Н14 |

Гексан |

20 |

51,10 |

С7Н16 |

Гептан |

25 |

50,85 |

С10Н22 |

Декан |

20 |

51,24 |

|

Керосин |

20 |

48,3 |

С7Н14О2 |

Гептановая кислота |

20 |

6,6 |

|

Масло оливковое |

20 |

18,2 |

С8Н18 |

Октан |

20 |

50,98 |

С10Н12 |

Тетралин |

25 |

38,6 |

С7Н8 |

Толуол |

25 |

35,7 |

С6Н12 |

Циклогексан |

20 |

51,01 |

|

Нефть арланская |

20 |

32,5 |