- •Федеральное агентство по образованию рф

- •Расчет, проектирование и подводная сварка и резка морских нефтегазовых сооружений

- •Сергей Александрович Шестаков, Олег Викторович Душко расчет, проектирование и подводная сварка и резка металлоконструкций

- •Программа курса и конспект лекций по дисциплине «подводная сварка и резка металлоконструкций»

- •1. Введение

- •1. Основные сведения по электротехнике.

- •1.1. Электрический ток.

- •1.2. Электрическая цепь.

- •1.3. Основные параметры электрического тока. Закон Ома.

- •1.4. Тепловое действие электрического тока.

- •1.5. Магнитные и электромагнитные явления.

- •1.6. Электрические генераторы.

- •2. Основы теории сварки.

- •2.2 Сварные соединения и швы

- •3. Основные термические источники энергии при сварке

- •3.1. Сварочная дуга

- •3.2. Электрические свойства дуги.

- •3.4. Горение дуги.

- •3.5. Перенос металла с электрода в сварочную ванну

- •3.6. Действие магнитного поля на сварочную дугу.

- •3.7. Техника зажигания дуги. Наплавленный металл и образование валика.

- •3.8. Газовое пламя

- •4. Физико-химические процессы при сварке

- •4.1. Плавление электродного и основного металла

- •4.2. Формирование и кристаллизация сварочной ванны

- •4.3. Металлургические процессы при сварке

- •4.4. Термический цикл сварки и структура сварного соединения

- •5. Деформации и напряжения

- •5.1. Деформации и напряжения при сварке

- •5.2. Способы уменьшения сварочных деформаций и напряжений

- •5.3. Прочность сварных соединений и конструкций

- •6. Свариваемость металлов и свойства сварных соединений

- •6.1. Окисляемость металла при сварке,

- •6.2. Горячие и холодные трещины при сварке

- •6.3. Коррозионная стойкость сварных соединений

- •6.4. Свариваемость сталей

- •6.5. Особенности сварочной дуги под водой.

- •7. Оборудование, инструменты и приспособления для сварки и резки металлов под водой.

- •7.1. Сварочные генераторы постоянного тока

- •7.2. Уход за генератором

- •7.3. Возможные неисправности генератора, их причины и способы устранения

- •7.4. Автомат асн-55

- •7.5. Подготовка к пуску и пуск сварочного агрегата

- •7.6. Преобразователи

- •7.7. Выпрямители

- •7.8. Использование источников питания, не приспособленных для сварки

- •7.9. Определение полярности сварочных генераторов.

- •7.10. Подводный сварочный полуавтомат

- •7.11. Комплектация, назначение и устройство узлов полуавтомата

- •7.12. Функциональная схема полуавтомата

- •Монтажная схема соединения узлов полуавтомата

- •7.13. Подготовка полуавтомата к работе

- •7.14. Уход за полуавтоматом

- •7.15. Электродержатели

- •7.16. Кислородные редукторы

- •7.17 Защитные стекла. Вспомогательный инструмент

- •7.18. Электроды

- •7.19. Прочие материалы для дуговой сварки

- •8. Основы технологии подводной дуговой сварки

- •8.1. Типы сварных соединений

- •8.2. Подготовка металла под сварку

- •8.3. Техника выполнения сварки под водой

- •8.4. Наплавка валиков

- •8.5. Сварка стыковых соединений

- •8.6. Сварка соединений валиковым швом

- •8.7. Сварка опирающимся электродом

- •9. Дефекты сварных швов

- •10. Понятие о режиме и производительности сварки вручную под водой

- •11. Напряжения и деформации при сварке

- •12. Практические работы по сварке под водой

- •12.1. Заварка трещин в корпусе судна

- •12.2. Обварка кромок листов обшивки судна

- •12.3. Постановка и приварка заплат

- •12.4. Приварка судоподъемных проушин

- •12.5. Постановка ребер жесткости на заплаты

- •12.6. Ремонт рулевых устройств корабля

- •12.7. Сварка подводных напорных трубопроводов

- •13. Резка металла под водой

- •13.1. Подводная электродуговая резка

- •13.2. Подводная электрокислородная резка

- •13.3. Разделка на металл корпуса затонувшего судна

- •13.4. Резка заусенцев

- •14. Подводные взрывные работы

- •14.1. Классификация взрывчатых веществ

- •14.2. Форма и конструкция зарядов

- •14.3. Средства взрывания

- •14.4. Методы взрывных работ под водой

- •14.5. Расчеты зарядов при проведении взрывных работ под водой

- •14.6. Взрывание сооружений из кирпича, отдельных камней, бетона.

- •14.7. Взрывание дерева под водой.

- •14.8. Перебивание троса.

- •Раздел 2

- •1. Введение

- •2. Образование холодных трещин

- •3. Образование горячих трещин

- •4. Прочность

- •5. Образование трещин от перенапряжения в результате коррозии

- •6. Усталостное разрушение

- •7. Выводы

- •1. Введение

- •2. Методы осуществления подводной сварки

- •3. Исследования cbi в области мокрой сварки

- •1. Введение

- •2. Гидросварка

- •3. Техника сварки под водой

- •4. Совершенствование методов подводной сварки

- •5. Применение подводной сварки

- •1. Введение

- •2. Проведение экспериментов

- •Металлические конструкции и их расчет

- •1. Условное обозначение швов сварных соединений

- •Пример условного обозначения нестандартного шва сварного соединения

- •2. Швы сварных соединений

- •3. Методы расчета прочности и выносливости сварных соединений

- •3.1. Метод расчета сварных конструкций по предельному состоянию

- •3.2. Метод расчета сварных конструкций по допускаемым напряжениям

1.4. Тепловое действие электрического тока.

Электрический ток, проходя по проводнику, при определенных условиях нагревает его.

Чем больше сопротивление оказывает проводник прохождению электрического тока, тем больше энергии теряют свободные электроны, тем сильнее проводник нагревается.

Теплота, выделяемая в проводнике, зависит от силы тока, сопротивления проводника и времени протекания тока. Эта зависимость выражается законом Джоуля-Ленца. Количество теплоты, выделяемой в проводнике при протекании по нему электрического тока, прямо пропорционально квадрату силы тока, сопротивлению проводника и времени протекания тока:

![]() ,

где 0,24 – коэффициент, показывающий

количество тепла в калориях, выделяемое

за 1 с в проводнике сопротивлением 1 Ом

при токе 1 А; Q

– количество тепла, кал; I

– сила тока, А; R

– сопротивление, Ом; t

– время, с.

,

где 0,24 – коэффициент, показывающий

количество тепла в калориях, выделяемое

за 1 с в проводнике сопротивлением 1 Ом

при токе 1 А; Q

– количество тепла, кал; I

– сила тока, А; R

– сопротивление, Ом; t

– время, с.

Тепловое действие электрического тока лежит в основе электросварки, используется для электрического освещения, в электронагревательных

приборах, измерительной аппаратуре, для защиты электрических цепей с помощью плавких предохранителей, тепловых реле и в других устройствах.

1.5. Магнитные и электромагнитные явления.

Магнитным полем называется особый вид материи, характеризующийся силовым воздействием на движущиеся электрические заряженные частицы. Принято считать, что действие магнитного поля происходит вдоль магнитных силовых линий.

Если в проводнике существует электрический ток, то в пространстве вокруг проводника создается магнитное поле, причем постоянный электрический ток создает постоянное магнитное поле, а переменный – переменное магнитное поле. Магнитное и электромагнитное поля неразрывны и образуют совместно электромагнитное поле. Всякое изменение электрического поля создает магнитное поле и, наоборот, всякое изменение магнитного поля сопровождается возникновением электрического поля.

Если проводник в виде спирали вставить сердечник из мягкой отожженной стали, а по спирали пропустить электрический ток, то вокруг проводника образуется магнитное поле, которое мгновенно намагничивает сердечник. Если электрический ток выключить, магнитные явления также быстро исчезнут. В отличие от постоянного магнита, сила притяжения которого неизменна, притяжение электромагнита тем больше, чем больше сила электрического тока и чем больше числа витков вокруг сердечника имеет спираль.

В проводнике, который перемещается в магнитном поле, возникает или, как говорят, индуцируется электродвижущая сила. Это явление называют электромагнитной индукцией. Если концы проводника, в котором индуцируется ЭДС, присоединить к какому – либо потребителю, то в замкнутой цепи потечет электрический ток. На принципе электромагнитной индукции основана работа всех электрических генераторов.

1.6. Электрические генераторы.

Электрическими генераторами называются устройства для преобразования различных видов энергии (механической, химической, тепловой и т. д.) в электрическую (рис. 2). Генератор, преобразующий механическую энергию в электрическую, называется электромашинным генератором.

Рассмотрим принцип работы генератора переменного тока (рис.2, а).

Прямоугольная рамка 2, изготовленная из медной проволоки, вращается в магнитном поле постоянного магнита 1. Концы рамки подведены к двум изолированным медным контактным кольцам 3, укрепленным на оси машины, которые, вращаясь вместе с рамкой, скользят по контактным пластинам 5 (щеткам). В рамке, которая равномерно вращается в однородном магнитном поле, индуцируется ЭДС, причем разного направления. При каждом обороте рамки направление тока меняется, потому что каждая из рабочих сторон рамки за один оборот проходит под разными полюсами магнита. Величина ЭДС, индуцируемой в рамке, также изменяется, ибо во время вращения рамка пересекает неодинаковое количество магнитных силовых линий. Когда рамка проходит вертикальную плоскость, она пересекает наибольшее количество силовых линий и, следовательно, в ней индуцируется наибольшая ЭДС.

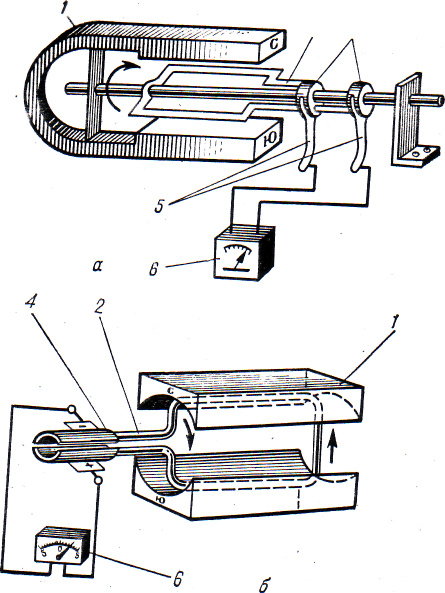

Модели электрических генераторов:

а – переменного тока; б – постоянного тока; 1 – постоянный магнит; 2 – рамка; 3 – кольцевые контакты; 4 – коллектор; 5 – щетки; 6 – гальванометр.

При прохождении горизонтальной плоскости стороны рамки скользят вдоль магнитных силовых линий и не пересекают их, вследствие чего ЭДС в рамке не индуцируется. За время, соответствующее половине оборота рамки, ЭДС в ней изменяется от нуля до максимума и снова до нуля. При дальнейшем вращении рамки в ней вновь возникает ЭДС, которая постепенно возрастает, но имеет обратное направление. Таким образом, за один оборот рамки ЭДС совершает полный цикл своего изменения. При вращении рамки с постоянной скоростью в ней будет инициироваться ЭДС, периодически меняющаяся как по значению, так и по направлению. Если концы рамки замкнуть на внешнюю цепь, то в цепи возникнет переменный ток, который будет изменять свое направление и силу.

Устройство генератора постоянного тока несколько сложнее в связи с необходимостью выпрямления переменной ЭДС. Для выпрямления служит специальное устройство, называемое коллектором.

Принцип работы генератора постоянного тока показан на рис.2, б. При вращении рамки 2 в магнитном поле в ней индуцируется переменная ЭДС. Концы рамки здесь присоединены не к двум сплошным кольцам, как в генераторе переменного тока, а к двум половинам одного кольца – полукольцам 4, представляющим собой простейший коллектор. Благодаря этому и достигается получение однонаправленного тока, так как независимо от вращения рамки каждая щетка снимает ток всегда только с одной стороны рамки. Так, например, верхняя щетка снимает ток только с той стороны рамки, которая находится в данный момент наверху, т. е. ток в ней будет всегда направлен в одну сторону. На практике вместо двух полуколец используется множество пластин, образующих коллектор.