- •Федеральное агентство по образованию рф

- •Расчет, проектирование и подводная сварка и резка морских нефтегазовых сооружений

- •Сергей Александрович Шестаков, Олег Викторович Душко расчет, проектирование и подводная сварка и резка металлоконструкций

- •Программа курса и конспект лекций по дисциплине «подводная сварка и резка металлоконструкций»

- •1. Введение

- •1. Основные сведения по электротехнике.

- •1.1. Электрический ток.

- •1.2. Электрическая цепь.

- •1.3. Основные параметры электрического тока. Закон Ома.

- •1.4. Тепловое действие электрического тока.

- •1.5. Магнитные и электромагнитные явления.

- •1.6. Электрические генераторы.

- •2. Основы теории сварки.

- •2.2 Сварные соединения и швы

- •3. Основные термические источники энергии при сварке

- •3.1. Сварочная дуга

- •3.2. Электрические свойства дуги.

- •3.4. Горение дуги.

- •3.5. Перенос металла с электрода в сварочную ванну

- •3.6. Действие магнитного поля на сварочную дугу.

- •3.7. Техника зажигания дуги. Наплавленный металл и образование валика.

- •3.8. Газовое пламя

- •4. Физико-химические процессы при сварке

- •4.1. Плавление электродного и основного металла

- •4.2. Формирование и кристаллизация сварочной ванны

- •4.3. Металлургические процессы при сварке

- •4.4. Термический цикл сварки и структура сварного соединения

- •5. Деформации и напряжения

- •5.1. Деформации и напряжения при сварке

- •5.2. Способы уменьшения сварочных деформаций и напряжений

- •5.3. Прочность сварных соединений и конструкций

- •6. Свариваемость металлов и свойства сварных соединений

- •6.1. Окисляемость металла при сварке,

- •6.2. Горячие и холодные трещины при сварке

- •6.3. Коррозионная стойкость сварных соединений

- •6.4. Свариваемость сталей

- •6.5. Особенности сварочной дуги под водой.

- •7. Оборудование, инструменты и приспособления для сварки и резки металлов под водой.

- •7.1. Сварочные генераторы постоянного тока

- •7.2. Уход за генератором

- •7.3. Возможные неисправности генератора, их причины и способы устранения

- •7.4. Автомат асн-55

- •7.5. Подготовка к пуску и пуск сварочного агрегата

- •7.6. Преобразователи

- •7.7. Выпрямители

- •7.8. Использование источников питания, не приспособленных для сварки

- •7.9. Определение полярности сварочных генераторов.

- •7.10. Подводный сварочный полуавтомат

- •7.11. Комплектация, назначение и устройство узлов полуавтомата

- •7.12. Функциональная схема полуавтомата

- •Монтажная схема соединения узлов полуавтомата

- •7.13. Подготовка полуавтомата к работе

- •7.14. Уход за полуавтоматом

- •7.15. Электродержатели

- •7.16. Кислородные редукторы

- •7.17 Защитные стекла. Вспомогательный инструмент

- •7.18. Электроды

- •7.19. Прочие материалы для дуговой сварки

- •8. Основы технологии подводной дуговой сварки

- •8.1. Типы сварных соединений

- •8.2. Подготовка металла под сварку

- •8.3. Техника выполнения сварки под водой

- •8.4. Наплавка валиков

- •8.5. Сварка стыковых соединений

- •8.6. Сварка соединений валиковым швом

- •8.7. Сварка опирающимся электродом

- •9. Дефекты сварных швов

- •10. Понятие о режиме и производительности сварки вручную под водой

- •11. Напряжения и деформации при сварке

- •12. Практические работы по сварке под водой

- •12.1. Заварка трещин в корпусе судна

- •12.2. Обварка кромок листов обшивки судна

- •12.3. Постановка и приварка заплат

- •12.4. Приварка судоподъемных проушин

- •12.5. Постановка ребер жесткости на заплаты

- •12.6. Ремонт рулевых устройств корабля

- •12.7. Сварка подводных напорных трубопроводов

- •13. Резка металла под водой

- •13.1. Подводная электродуговая резка

- •13.2. Подводная электрокислородная резка

- •13.3. Разделка на металл корпуса затонувшего судна

- •13.4. Резка заусенцев

- •14. Подводные взрывные работы

- •14.1. Классификация взрывчатых веществ

- •14.2. Форма и конструкция зарядов

- •14.3. Средства взрывания

- •14.4. Методы взрывных работ под водой

- •14.5. Расчеты зарядов при проведении взрывных работ под водой

- •14.6. Взрывание сооружений из кирпича, отдельных камней, бетона.

- •14.7. Взрывание дерева под водой.

- •14.8. Перебивание троса.

- •Раздел 2

- •1. Введение

- •2. Образование холодных трещин

- •3. Образование горячих трещин

- •4. Прочность

- •5. Образование трещин от перенапряжения в результате коррозии

- •6. Усталостное разрушение

- •7. Выводы

- •1. Введение

- •2. Методы осуществления подводной сварки

- •3. Исследования cbi в области мокрой сварки

- •1. Введение

- •2. Гидросварка

- •3. Техника сварки под водой

- •4. Совершенствование методов подводной сварки

- •5. Применение подводной сварки

- •1. Введение

- •2. Проведение экспериментов

- •Металлические конструкции и их расчет

- •1. Условное обозначение швов сварных соединений

- •Пример условного обозначения нестандартного шва сварного соединения

- •2. Швы сварных соединений

- •3. Методы расчета прочности и выносливости сварных соединений

- •3.1. Метод расчета сварных конструкций по предельному состоянию

- •3.2. Метод расчета сварных конструкций по допускаемым напряжениям

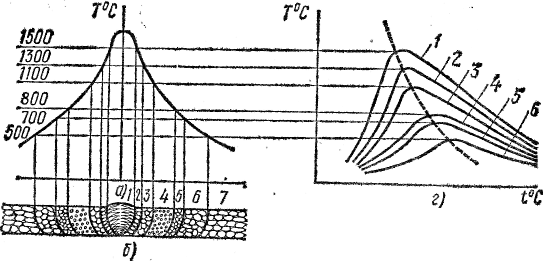

4.4. Термический цикл сварки и структура сварного соединения

Металл в любой зоне сварного соединения испытывает нагрев и последующее охлаждение. Изменение температуры металла во время сварки называется термическим циклом сварки.

Термический цикл и схема изменения структуры и свойств сварного соединения низкоуглеродистой стали при однопроходной сварке:

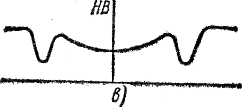

а — распределение максимальных температур, 6 — схема изменения структуры, в— изменение твердости, г — термические циклы в характерных точках соединения.

Максимальная температура нагрева в разных зонах соединений различна: в шве максимальная температура превышает, в зоне сплавления — близка, в зоне термического влияния — меньше температуры плавления, постепенно уменьшаясь по мере удаления от шва.

При нагреве в металле происходят следующие структурные и фазовые превращения:

растворение фаз в металле в твердом состоянии, например, карбидов (соединений металла с углеродом) в нагретом металле;

полиморфное превращение, т. е. превращение низкотемпературной модификации материала в высокотемпературную;

плавление металла в участках, нагреваемых выше температуры плавления.

При охлаждении структурные и фазовые превращения идут в обратном порядке:

кристаллизация;

полиморфное превращение т. е., переход из высокотемпературном фазы в низкотемпературную;

выпадение из металла различных вторичных фаз: карбидов, ин-терметаллидов и др.

Кроме названных превращений в металле в низкотемпературной области при сварке происходят структурные изменения, вызывающие разупрочнение основного металла: рекристаллизация, старение и др.

Рассмотрим термический цикл и структуру сварного соединении при дуговой сварке иизкоуглеродистой стали (рис. выше).

На рисунке показано, как распределяется максимальная температура в сварном соединении, схематичная структура разных зон соединения, изменение температуры (термические циклы) в этих зонах и свойства металла.

Каждый металл состоит из очень мелких зерен. Эти зерна можно видеть на изломе. Совокупность всех зерен металла называется его структурой. В металле различают макро- и микроструктуру. Макроструктура рассматривается невооруженным глазом и при небольших (до 10—15 раз) увеличениях. Структура металла, изучается при увеличениях более чем в 60—100 раз, называется микроструктурой.

На участке 1 металл, который находился в расплавленном состоянии, затвердевая, образует сварной шов, имеющий литую структуру из столбчатых кристаллов. Грубая столбчатая структура металла шва является неблагоприятной, так как снижает прочность и пластичность металла. Зона термического влияния имеет несколько структурных участков, отличающихся формой и строением зерна, вызванных различной температурой нагрева в пределах 1500—450° С.

Участок неполного расплавления 2 — переходный от наплавленного металла к основному. На этом участке происходит образование соединения и проходит граница сплавлении, он представляет собой очень узкую область (0,1—0,4 мм) основного металла, нагретого до частичного оплавления зерен. Здесь наблюдается значительный рост зерен, скопление примесей, поэтому этот участок обычно является наиболее слабым местом сварного соединения с пониженной прочностью и пластичностью.

Участок перегрева 3 — область основного металла, нагреваемого до температур 1100—1450° С, в связи с чем металл отличается крупнозернистой структурой и пониженными механическими свойствами (пластичностью и ударной вязкостью). Эти свойства тем ниже, чем крупнее зерно и шире зона перегрева.

Участок нормализации 4 — область металла, нагреваемого до температур от 900 до 1100° С. Металл этого участка обладает высокими механическими свойствами, так как при нагреве и охлаждении на этом участке образуется мелкозернистая структура в результате перекристаллизации без перегрева.

Участок неполной перекристаллизации 5— зона металла, нагреваемого при сварке до температур 725—• 9009 С. В связи с неполной перекристаллизацией, вызванной недостаточным временем и температурой нагрева, структура этого участка характеризуется смесью мелких перекристаллизовавшихся зерен и крупных зерен, которые не успели перекристаллизоваться. Металл этого участка имеет более низкие механические свойства, чем металл предыдущего участка.

Участок рекристаллизации 6 — область металла, нагреваемого в пределах температур 450—725°С, Если сталь перед сваркой испытала холодную деформацию (прокатку, ковку, штамповку), то на этом участке развиваются процессы рекристаллизации, приводящие к росту зерна, огрублению структуры, и, как следствие, к разупрочнению.

Участок 7, нагреваемый в области температур 200—450°С, является зоной перехода от зоны термического влияния к основному металлу. В этой зоне могут протекать процессы старения в связи с выпадением карбидов железа и нитридов, в связи с чем механические свойства металла этой зоны понижаются.

Если металл перед сваркой был отожжен, то существенных изменений на участках б и 7 не происходит.

Ширина зоны термического влияния зависит от толщины металла, вида и режимов сварки. При ручной дуговой сварке она составляет обычно 5—6 мм, при сварке под флюсом средних толщин около 10 мм, при газовой сварке до 25 мм.