- •Локализация корней.

- •2.2. Уточнение корней.

- •3. Методы уточнения корней

- •3.1. Метод половинного деления (бисекции, д ихотомии)

- •3.3. Метод Ньютона (метод касательных)

- •3.4. Модифицированный метод Ньютона

- •3.5. Метод простых итераций

- •3.Выводы

- •4. Приложение Отделение корней

- •Метод хорд

- •Метод Ньютона

- •Метод простой итерации

- •5.Использованная литература

3.4. Модифицированный метод Ньютона

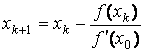

Рассмотренный выше метод Ньютона требует вычисления производной на каждом шаге. В некоторых случаях это может существенно снизить эффективность метода (в смысле затрат машинного времени). Поэтому в тех случаях, когда вычисление производной сопряжено с существенными затратами машинного времени, используют модифицированный метод Ньютона, в котором производная вычисляется только в точке начального приближения :

.

(2.19)

.

(2.19)

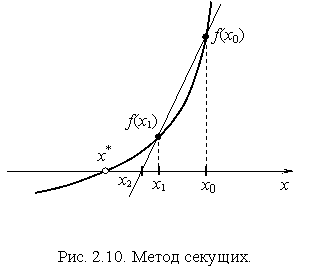

5. Метод секущих

Е ще

одна модификация метода Ньютона связана

с приближенным вычисление производной

ще

одна модификация метода Ньютона связана

с приближенным вычисление производной

![]() в окрестности точки

в окрестности точки

![]() по формуле

по формуле

.

.

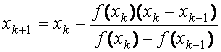

Подставляя это выражение в формулу Ньютона (2.15), приходим к формуле

,

,

![]() ,

(2.20)

,

(2.20)

которая определяет

метод секущих. Название метода связано

с его геометрической интерпретацией

(см. рис. 2.10). Секущая, проведенная через

точки

![]() и

и

![]() ,

пересекает ось абсцисс в точке

,

значение которой определяется формулой

(2.20).

,

пересекает ось абсцисс в точке

,

значение которой определяется формулой

(2.20).

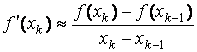

Для того, чтобы

начать итерационный процесс в методе

секущих необходимо задать два начальных

приближения: нулевое

и первое

.

На практике, как правило, поступают

следующим образом: нулевое приближение

выбирают аналогично выбору начального

приближения в методе Ньютона, а в качестве

первого приближения выбирают величину

![]() ,

где e

– заданная погрешность. Эти значения

используются для нахождения последующего

(второго) приближения

по формуле (2.20). Затем, значения

и

используют для определения третьего

приближения

,

где e

– заданная погрешность. Эти значения

используются для нахождения последующего

(второго) приближения

по формуле (2.20). Затем, значения

и

используют для определения третьего

приближения

![]() и т.д. Альтернативно, в качестве нулевого

и первого приближений могут быть выбраны

границы отрезка локализации корня, если

они известны. В этом случае первая

итерация метода секущий даст результат,

аналогичный методу хорд. Для завершения

итерационного процесса можно

воспользоваться условием (2.14).

и т.д. Альтернативно, в качестве нулевого

и первого приближений могут быть выбраны

границы отрезка локализации корня, если

они известны. В этом случае первая

итерация метода секущий даст результат,

аналогичный методу хорд. Для завершения

итерационного процесса можно

воспользоваться условием (2.14).

Метод секущих несколько уступает методу Ньютона в скорости сходимости, однако он не требует вычисления производной и поэтому оказывается особенно полезным в тех случаях, когда получение аналитического выражения для производной затруднено или невозможно, например, если функции получена в ходе численных расчетов, а не задана аналитически.

По алгоритму метод секущих близок к методу хорд, однако в отличие от последнего начальные приближения в методе секущих могут располагаться как с разных сторон от корня, так и с одной стороны; кроме того при уточнении корня не проверяются знаки функции .

3.5. Метод простых итераций

Теперь рассмотрим более общий итерационный метод уточнения корней. Представим исходное уравнение в виде

![]() .

(2.21)

.

(2.21)

О том как преобразовать исходное уравнение к виду (2.21) буден рассказано ниже.

Пусть нам известно

начальное приближение к корню

(

).

Подставив его в правую часть уравнения

(2.21) получим новое приближение

![]() ,

затем аналогичным образом получим

,

затем аналогичным образом получим

![]() и так далее,

и так далее,

![]() ,

,

![]() .

(2.22)

.

(2.22)

Оказывается, что

при определенных свойствах функции

![]() последовательность

последовательность

![]() ,

определяемая по формуле (2.22), сходится

к корню уравнения

.

Необходимо установить при каких условиях

итерационный процесс (2.22) будет сходящимся.

,

определяемая по формуле (2.22), сходится

к корню уравнения

.

Необходимо установить при каких условиях

итерационный процесс (2.22) будет сходящимся.

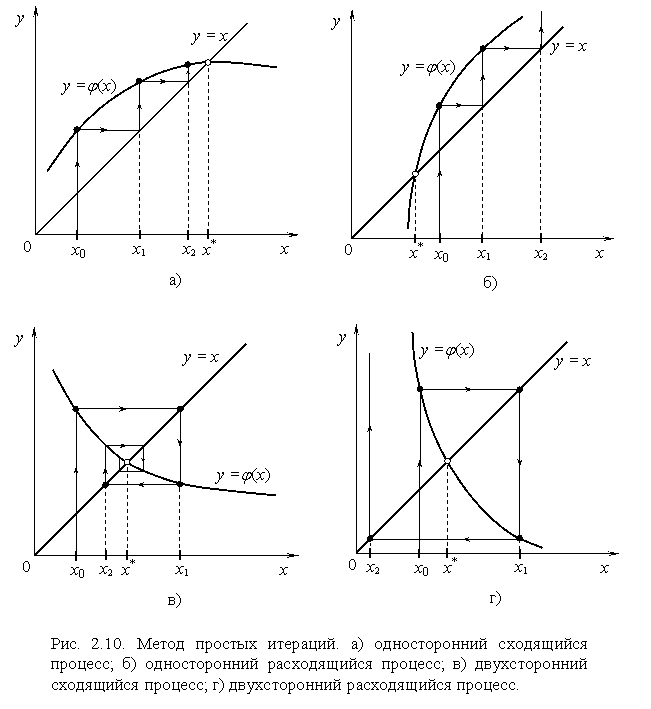

В начале рассмотрим

графически процесс получения приближений

в методе простых итераций (рис. 2.11). При

решении уравнения (2.21) необходимо

отыскать точку пересечения кривой

![]() и прямой

и прямой

![]() .

На рисунке 2.11, (а) изображена некоторая

кривая

,

которая может представлять собой любую

функцию, но сейчас для нас важно то

обстоятельство, что производная этой

функции в окрестности корня положительна

и меньше 1. Пусть

.

На рисунке 2.11, (а) изображена некоторая

кривая

,

которая может представлять собой любую

функцию, но сейчас для нас важно то

обстоятельство, что производная этой

функции в окрестности корня положительна

и меньше 1. Пусть

![]() – корень уравнения, который, естественно,

предполагается неизвестным. Выберем

начальное приближение в точке

.

Следующее приближении

,

в соответствии с (2.22), будет равно

– корень уравнения, который, естественно,

предполагается неизвестным. Выберем

начальное приближение в точке

.

Следующее приближении

,

в соответствии с (2.22), будет равно

![]() .

Для того, чтобы отобразить

на графике можно провести через точку

прямую, параллельную оси OX, до пересечения

с прямой

,

а затем в точке пересечения этих прямых

опустить перпендикуляр на ось OX, который

и отметит положение точки

.

Аналогично получаются все последующие

приближения. Из рисунка видно, что они

сходятся к корню. Напомним, что для

рассмотрения мы взяли функцию, производная

которой положительна и меньше 1.

.

Для того, чтобы отобразить

на графике можно провести через точку

прямую, параллельную оси OX, до пересечения

с прямой

,

а затем в точке пересечения этих прямых

опустить перпендикуляр на ось OX, который

и отметит положение точки

.

Аналогично получаются все последующие

приближения. Из рисунка видно, что они

сходятся к корню. Напомним, что для

рассмотрения мы взяли функцию, производная

которой положительна и меньше 1.

Рассмотрим теперь другую функцию , производная которой отрицательна, но меньше 1 по абсолютному значению. Этот случай изображен на рисунке 2.11, в. Последовательные приближения также сходятся к корню, но на этот раз каждое последующее приближение находится с противоположной стороны от корня. В то время как в первом случае все последовательные приближения находились с одной стороны от корня.

Наконец, рассмотрим

случай, когда производная функции

больше 1 (рис. 2.11, б) и меньше -1 (рис. 2.11,

г). В обоих случаях каждое последующее

приближение отстоит дальше от корня,

т.е. итерационный процесс расходится.

Из сказанного выше можно предположить,

что итерационный процесс, определяемый

формулой (2.22) сходится при условии, что

производная

![]() меньше 1 по абсолютной величине.

меньше 1 по абсолютной величине.

Математически условие сходимости можно установить следующим образом. Представим k-е и (k+1)-е приближения в форме

![]() ,

,

![]() ,

,

где

![]() и

и

![]() – отклонения приближений от корня.

– отклонения приближений от корня.

Функцию вблизи точки приближенно заменим первыми двумя членами ряда Тейлора. Тогда итерационная формула (2.22) примет вид

![]() ,

,

но поскольку является корнем уравнения, то первые слагаемые в правой и левой частях этого выражения тождественно равны и, следовательно

![]() .

.

Для сходимости итерационного процесса необходимо, чтобы погрешность на каждом шаге убывала

![]() ,

,

откуда следует, что в окрестности корня должно выполняться условие

![]() .

(2.23)

.

(2.23)

Таким образом, для

того чтобы итерационный процесс (2.22)

был сходящимся, необходимо, чтобы

абсолютная величина производной

![]() в окрестности корня была меньше единицы.

Если это условие выполняется на отрезке

на котором локализован корень, то в

качестве начального приближения можно

взять любую точку из этого отрезка

.

Скорость сходимости зависит от абсолютной

величины производной

в окрестности корня была меньше единицы.

Если это условие выполняется на отрезке

на котором локализован корень, то в

качестве начального приближения можно

взять любую точку из этого отрезка

.

Скорость сходимости зависит от абсолютной

величины производной

![]() :

чем меньше

вблизи корня, тем быстрее сходится

процесс.

:

чем меньше

вблизи корня, тем быстрее сходится

процесс.

Преобразование уравнения к итерационному виду. Переход от уравнения (2.1) к уравнению в итерационной форме (2.21) можно осуществить различными способами в зависимости от вида функции . При таком переходе необходимо построить функцию так, чтобы выполнялось условие сходимости (2.23).

В качестве примера

рассмотрим уравнение

![]() ,

один из корней которого расположен в

интервале

,

один из корней которого расположен в

интервале

![]() .

Преобразуем это уравнение к виду (2.21)

следующим образом:

.

Преобразуем это уравнение к виду (2.21)

следующим образом:

![]() .

Проверим условие сходимости для средней

точки интервала локализации

.

Проверим условие сходимости для средней

точки интервала локализации

![]() :

:

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() .

.

Очевидно, что

условие сходимости (2.23) не выполнено.

Преобразуем уравнение к итерационному

виду другим способом:

![]() и вновь проверим условие сходимости:

и вновь проверим условие сходимости:

![]() ,

,

,

,

![]() .

.

Видно, что в этом случае условие сходимости выполнено.

Теперь рассмотрим

один из общих алгоритмов перехода от

уравнения

к уравнению

![]() .

Умножим левую и правую части уравнения

на произвольную константу

.

Умножим левую и правую части уравнения

на произвольную константу

![]() и добавим к обеим частям неизвестное

x. При этом корни исходного уравнения

не изменятся

и добавим к обеим частям неизвестное

x. При этом корни исходного уравнения

не изменятся

![]()

или

![]() .

(2.24)

.

(2.24)

Уравнение (2.24)

эквивалентно уравнению (2.21) с функцией

![]() .

Произвольный выбор константы t

позволяет обеспечить выполнение условия

сходимости (2.23). Поскольку в данном

случае

.

Произвольный выбор константы t

позволяет обеспечить выполнение условия

сходимости (2.23). Поскольку в данном

случае

![]() ,

значение t

следует выбирать, так чтобы в окрестности

корня выполнялось условие

,

значение t

следует выбирать, так чтобы в окрестности

корня выполнялось условие

![]() .

(2.25)

.

(2.25)

Желательно выбрать

величину t

такой, чтобы

![]() ,

тогда сходимость будет двухсторонней

(рис. 2.11, в). В этом случае в качестве

критерия окончания итерационного

процесса можно использовать соотношение

(2.14).

,

тогда сходимость будет двухсторонней

(рис. 2.11, в). В этом случае в качестве

критерия окончания итерационного

процесса можно использовать соотношение

(2.14).

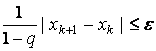

Ø

Замечание. При сходимости последовательных

приближений к корню с разных сторон,

что имеет место при

![]() в окрестности корня (рис. 2.10, в), величина

в окрестности корня (рис. 2.10, в), величина

![]() превосходит истинную погрешность, т.е.

превосходит истинную погрешность, т.е.

![]() ,

и критерий окончания итерационного

процесса (2.14) является вполне объективным.

Если же

,

и критерий окончания итерационного

процесса (2.14) является вполне объективным.

Если же

![]() ,

то сходимость к корню носит односторонний

характер (рис. 2.11, а), и условие

,

то сходимость к корню носит односторонний

характер (рис. 2.11, а), и условие

![]() может выполниться гораздо раньше нужного

требования

может выполниться гораздо раньше нужного

требования

![]() .

В этом случае контроль достигнутой

точности лучше осуществлять по проверке

неравенства

.

В этом случае контроль достигнутой

точности лучше осуществлять по проверке

неравенства

,

,

где

![]() .

.

Наибольшую скорость

сходимости в методе простых итераций

получим при

![]() .

Этого можно добиться, если выбрать

параметр t

зависящим от x в виде

.

Этого можно добиться, если выбрать

параметр t

зависящим от x в виде

.

(2.26)

.

(2.26)

При этом итерационная формула (2.22) переходит в формулу Ньютона

![]() .

.

Таким образом, метод Ньютона можно трактовать как частный случай метода простых итераций, обладающий максимальной скоростью сходимости.