- •Локализация корней.

- •2.2. Уточнение корней.

- •3. Методы уточнения корней

- •3.1. Метод половинного деления (бисекции, д ихотомии)

- •3.3. Метод Ньютона (метод касательных)

- •3.4. Модифицированный метод Ньютона

- •3.5. Метод простых итераций

- •3.Выводы

- •4. Приложение Отделение корней

- •Метод хорд

- •Метод Ньютона

- •Метод простой итерации

- •5.Использованная литература

2.2. Уточнение корней.

На данном этапе

задача состоит в получении приближенного

значения корня, принадлежащего отрезку

,

с заданной точностью (погрешностью) e.

Это означает, что вычисленное значение

корня

![]() должно отличаться от точного

должно отличаться от точного

![]() не более чем на величину e:

не более чем на величину e:

![]() .

.

Процедура численного

определения приближенных значений

корней нелинейных уравнений, как правило,

состоит в выборе начального приближения

к корню

![]() и вычислении по некоторой формуле

последующих приближений

и вычислении по некоторой формуле

последующих приближений

![]() ,

,

![]() и т.д. Каждый такой шаг называется

итерацией (от латинского iteratio –

повторение), а сами методы уточнения –

итерационными методами. В результате

итераций получается последовательность

приближенных значений корня

и т.д. Каждый такой шаг называется

итерацией (от латинского iteratio –

повторение), а сами методы уточнения –

итерационными методами. В результате

итераций получается последовательность

приближенных значений корня

![]() ,

которая называется итерационной

последовательностью. Если эти значения

с ростом k стремятся к точному значению

корня

:

,

которая называется итерационной

последовательностью. Если эти значения

с ростом k стремятся к точному значению

корня

:

![]() ,

(2.1)

,

(2.1)

то говорят, что итерационный процесс сходится.

Сходимость итерационного процесса означает, что погрешность каждого последующего приближения должна быть меньше погрешности предыдущего приближения, т.е. погрешность приближенных значений с каждым шагом должна уменьшаться:

![]()

В общем случае это неравенство можно представить в виде:

![]() ,

(2.2)

,

(2.2)

где

![]() и

и

![]() – некоторые числа, значения которых

определяются методом уточнения корня.

От значений q и a

зависит насколько с каждым шагом

уменьшается погрешность приближенных

значений и, соответственно, насколько

быстро можно получить приближенное

значение с заданной точностью. Главным

показателем скорости сходимости метода

является значение a,

называемое порядком сходимости. При

– некоторые числа, значения которых

определяются методом уточнения корня.

От значений q и a

зависит насколько с каждым шагом

уменьшается погрешность приближенных

значений и, соответственно, насколько

быстро можно получить приближенное

значение с заданной точностью. Главным

показателем скорости сходимости метода

является значение a,

называемое порядком сходимости. При

![]() погрешность с каждым шагом убывает

линейно, в этом случае говорят о линейной

сходимости. Если

погрешность с каждым шагом убывает

линейно, в этом случае говорят о линейной

сходимости. Если

![]() ,

то говорят, что имеет место сверхлинейная

сходимость.

,

то говорят, что имеет место сверхлинейная

сходимость.

3. Методы уточнения корней

3.1. Метод половинного деления (бисекции, д ихотомии)

Считаем, что

отделение корней уравнения (1.1) проведено

и на отрезке

расположен один корень, который необходимо

уточнить с погрешностью e.

В качестве начального приближения корня

принимаем середину этого отрезка:

![]() (рис. 2.5). Затем исследуем значение функции

на концах отрезков

(рис. 2.5). Затем исследуем значение функции

на концах отрезков

![]() и

и

![]() .

Тот из отрезков, на концах которого

принимает значения разных знаков,

содержит искомый корень; поэтому его

принимаем в качестве нового отрезка

.

Тот из отрезков, на концах которого

принимает значения разных знаков,

содержит искомый корень; поэтому его

принимаем в качестве нового отрезка

![]() (на рис. 2.5 это отрезок

).

Вторую половину отрезка

,

на которой

не меняет знак, отбрасываем. В качестве

следующего приближения корня принимаем

середину нового отрезка

(на рис. 2.5 это отрезок

).

Вторую половину отрезка

,

на которой

не меняет знак, отбрасываем. В качестве

следующего приближения корня принимаем

середину нового отрезка

![]() и т.д. Таким образом, k-е приближение

вычисляется как

и т.д. Таким образом, k-е приближение

вычисляется как

![]() .

(2.5)

.

(2.5)

После каждой

итерации отрезок, на котором расположен

корень, уменьшается вдвое, а после k

итераций в

![]() раз:

раз:

![]() .

(2.6)

.

(2.6)

Прекратить итерационный процесс следует, когда будет достигнута заданная точность, т.е. при выполнении условия

![]() .

(2.7)

.

(2.7)

Поскольку корень

принадлежит отрезку

![]() ,

а

,

а

![]() – середина этого отрезка, то величина

– середина этого отрезка, то величина

![]() всегда будет меньше половины длины

отрезка

(см. рис. 2.5), т.е.

всегда будет меньше половины длины

отрезка

(см. рис. 2.5), т.е.

![]() .

(2.8)

.

(2.8)

Следовательно, условие (2.7) будет выполнено, если

![]() .

(2.9)

.

(2.9)

Таким образом, итерационный процесс нужно продолжать до тех пор, пока не будет выполнено условие (2.9).

В отличие от большинства других методов уточнения, метод половинного деления сходится всегда, т.е. обладает безусловной сходимостью. Кроме этого он чрезвычайно прост, поскольку требует лишь вычисления значений функции и, поэтому применим для решения любых уравнений.

Однако метод половинного деления довольно медленный. С каждым шагом погрешность приближенного значения уменьшается в два раза, т.е.

![]() , (2.10)

, (2.10)

поэтому данный метод является методом с линейной сходимостью.

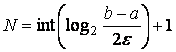

Вычислим количество итераций N, требуемое для достижения заданной точности e. Пользуясь выражением (2.6) можно выяснить для каких значений k будет выполнено условие (2.9), и взять в качестве N наименьшее из таких k:

![]() ,

,  ,

(2.11)

,

(2.11)

где

![]() – целая часть числа x. Например, при

– целая часть числа x. Например, при

![]() и

и

![]() получим

получим

![]() .

.

Ø

Замечание. При реализации метода следует

учитывать, что функция

вычисляется с некоторой абсолютной

погрешностью

![]() .

Вблизи корня значения функции

малы по абсолютной величине и могут

оказаться сравнимы с погрешностью ее

вычисления. Другими словами, при подходе

к корню мы можем попасть в полосу шумов

.

Вблизи корня значения функции

малы по абсолютной величине и могут

оказаться сравнимы с погрешностью ее

вычисления. Другими словами, при подходе

к корню мы можем попасть в полосу шумов

![]() и дальнейшее уточнение корня окажется

невозможным. Поэтому целесообразно

задать ширину полосы шумов и прекратить

итерационный процесс при попадании в

нее. Если принять

и дальнейшее уточнение корня окажется

невозможным. Поэтому целесообразно

задать ширину полосы шумов и прекратить

итерационный процесс при попадании в

нее. Если принять

![]() ,

то итерационный процесс можно завершать,

когда значение функции

после k-й итерации станет меньшим по

модулю e.,

т.е.

,

то итерационный процесс можно завершать,

когда значение функции

после k-й итерации станет меньшим по

модулю e.,

т.е.

![]() .

(2.12)

.

(2.12)

Также необходимо

иметь ввиду, что при уменьшении интервала

увеличиваются погрешности вычисления

его длины

![]() за счет вычитания близких чисел.<1[3]

за счет вычитания близких чисел.<1[3]

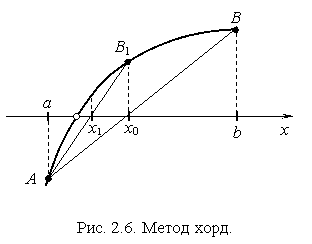

2. Метод хорд

Р ассматриваемый

метод так же, как и метод половинного

деления, предназначен для уточнения

корня на интервале

,

на концах которого функция

принимает значения разных знаков.

Очередное приближение в отличие от

метода половинного деления берем не в

середине отрезка, а в точке

ассматриваемый

метод так же, как и метод половинного

деления, предназначен для уточнения

корня на интервале

,

на концах которого функция

принимает значения разных знаков.

Очередное приближение в отличие от

метода половинного деления берем не в

середине отрезка, а в точке

![]() ,

где пересекает ось абсцисс прямая линия

(хорда), проведенная через точки А и В

(рис. 2.6).

,

где пересекает ось абсцисс прямая линия

(хорда), проведенная через точки А и В

(рис. 2.6).

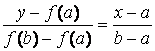

Запишем уравнение прямой, проходящей через точки А и В:

.

.

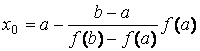

Для точки пересечения

прямой с осью абсцисс (![]() )

получим уравнение

)

получим уравнение

.

(2.13)

.

(2.13)

В качестве нового

интервала для продолжения итерационного

процесса выбираем тот из двух

![]() и

и

![]() ,

на концах которого функция

принимает значения разных знаков. Для

рассматриваемого случая (рис. 2.6) выбираем

отрезок

,

так как

,

на концах которого функция

принимает значения разных знаков. Для

рассматриваемого случая (рис. 2.6) выбираем

отрезок

,

так как

![]() .

Следующая итерация состоит в определении

нового приближения

как точки пересечения хорды

.

Следующая итерация состоит в определении

нового приближения

как точки пересечения хорды

![]() с осью абсцисс и т.д.

с осью абсцисс и т.д.

Заканчиваем процесс уточнения корня, когда расстояние между очередными приближениями станет меньше заданной точности, т.е.

![]() (2.14)

(2.14)

или при выполнении условия (2.12).

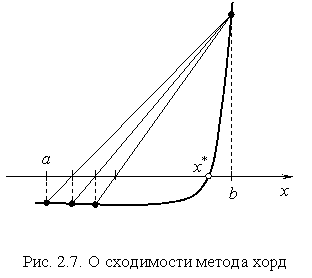

Ø Замечание. Метод половинного деления

и метод хорд очень похожи, в частности,

процедурой проверки знаков функции на

концах отрезка. При этом второй их них

в ряде случаев дает более быструю

сходимость итерационного процесса.

Однако в некоторых случаях метод хорд

может сходится существенно медленнее

метода половинного деления. Такая

ситуация показана на рис. 2.7. Оба

рассмотренных метода не требуют знания

дополнительной информации о функции

.

Например, не требуется, чтобы функция

была дифференцируема. Даже для разрывных

функций рассмотренные методы обладают

гарантированной сходимостью. Более

сложные методы уточнения корня используют

дополнительную информацию о функции

,

прежде всего свойство дифференцируемости.

Как результат они обычно обладают более

быстрой сходимостью, но в то же время,

применимы для более узкого класса

функций, и их сходимость не всегда

гарантирована. Примером такого метода

служит метод Ньютона.<

Замечание. Метод половинного деления

и метод хорд очень похожи, в частности,

процедурой проверки знаков функции на

концах отрезка. При этом второй их них

в ряде случаев дает более быструю

сходимость итерационного процесса.

Однако в некоторых случаях метод хорд

может сходится существенно медленнее

метода половинного деления. Такая

ситуация показана на рис. 2.7. Оба

рассмотренных метода не требуют знания

дополнительной информации о функции

.

Например, не требуется, чтобы функция

была дифференцируема. Даже для разрывных

функций рассмотренные методы обладают

гарантированной сходимостью. Более

сложные методы уточнения корня используют

дополнительную информацию о функции

,

прежде всего свойство дифференцируемости.

Как результат они обычно обладают более

быстрой сходимостью, но в то же время,

применимы для более узкого класса

функций, и их сходимость не всегда

гарантирована. Примером такого метода

служит метод Ньютона.<