- •История развития геологических знаний

- •Форма, физические свойства и химический состав Земли

- •Эффузивный магматизм

- •Эоловая аккумуляция

- •Перенос – во взвешенном состоянии, в растворе. Карст – процесс выщелачивания растворимых трещиноватых г.П. Движущимися подземными и поверхностными водами.

- •Образование и развитие оврагов – (образование временного русла)

- •Аккумуляция

- •Речные террасы

- •Устьевые части рек

- •Аккумуляция

- •Аккумуляция

- •Аккумуляция

- •Углеобразование

Задачи и методы геологии

Геология – (от латинского Geo - земля logos – слово, наука, учение) изучает строение Земли, ее происхождение, формирование и размещение месторождений полезных ископаемых.

Современная геология - это наука, изучающая состав, строение и историю Земли, закономерности и процессы формирования земной коры, слагающих ее горных пород и их взаимоотношения, а также историю развития жизни на земле.

Цель геологии – обеспечение сырьем народное хозяйство.

Объект геологии – Земля (главным образом ее приповерхностные части, доступные исследователям).

Основная задача геологии – изучение закономерностей, управляющих распределением полезных ископаемых, и на этой основе – их поиски.

Методы геологии:

Сбор и изучение фактов

Геологический эксперимент

Математические модели геологических процессов

Геология связана со многими другими дисциплинами: геофизика, география, астрономия.

Подразделение геологии:

*Науки, изучающие вещественный состав земной коры.

Например,

1) петрография (от слов: петро – камень, графа – пишу) – это наука о горных пародах, рассматривает минералы как основную часть горных парод, их происхождение, формы залегания, связь с пародами месторождений полезных ископаемых.

2) минералогия – изучает минералы, их состав, строение, свойства, условия образования.

3) геохимия – наука о распространении химических элементов в земной коре.

4) кристаллография – наука о внутреннем строении вещества, о его свойствах, кристаллографических формах

*Науки, изучающие геологические процессы.

экзогенные (поверхностные) процессы – изучает физическая геология.

Например,

гляциология – изучает ледники

лимнология – наука об озерах

спелеология – наука о пещерах

эндогенные (внутренние) процессы – изучает динамическая геология.

Например,

вулканология – наука о вулканах

сейсмология – наука о землетрясениях

тектоника – изучает отдельные структуры земли, их формирование и развитие в пространстве и времени.

*Науки, изучающие историю развития Земли

Например,

стратиграфия – устанавливает хронологическую последовательность образования горных пород в Земной коре

палеонтология – изучает ископаемые органические останки

региональная геология – изучает геологическое строение и историческое развитие отдельных регионов Земного шара.

геологическое картирование – изучает методы составления геологических карт.

*Науки, направленные непосредственно на использование недр Земли

Например,

1) гидрогеология – наука о подземных водах, их происхождении и циркуляции.

2) учение о полезных ископаемых

3) инженерная геология

4) военная геология

5) экологическая геология

6) геология нефти и газа

*Космическая геология

Например,

гермесология – наука о Меркурии

селенология – наука о Луне

афродитология – наука о Венере

История развития геологических знаний

Первые упоминания о геологии можно найти в древних памятниках Месопотамии и Египта (2-3 тысячелетие до нашей эры). В Китае сохранились рукописи 7-4 тысячелетия до нашей эры, где даны первые описания минералов и горных пород.

В 11-13 веке до нашей эры многие восточные ученые занимались описанием минералов: таджикский философ-врачеватель Абу-Ибн-Сина (Авицена), узбек Аль-Бируни, азербайджанский ученый Мухамед Насеридин (Туси). В 1021-1023 годах в «Книге Исцеления» Авицена попытался объяснить процессы породообразования и предложил первую классификацию минералов и горных пород. В 1048 Альберти в своей «Книге сводок для познавания драгоценностей» описал более 100 минералов и горных пород.

Польский астролог Н. Коперник доказал гелиоцентрическое строение Солнечной системы.

В 18 веке появилось два направления:

нептунизм - все живое возникло из воды (Фалес)

плутонизм - все возникло из огня (Аристотель)

Дарвин занимался изучением эволюции органического мира.

Лайель – выделил два процесса (экзогенный и эндогенный). Ввел метод актуализма: настоящее – ключ к познанию прошлого.

При Петре I был создан «Приказ Рудовых дел», который в 1719-ом был переименован в «Берг коллегию».

В 1725 году в Петербурге была основана Академия Наук.

Стали широко известны труды Ломоносова:

«основание металлургии или рудных дел» (1741)

«слово о рождении минералов от трясения Земли» (1757)

«о слоях Земляных» (1763)

С конца 18 века началась геологическая съемка.

В России в 20-е, 30-е годы 19 века начали проводиться исследования по стратиграфии и палеонтологии.

В 1882 году был создан «Геологический комитет».

Форма, физические свойства и химический состав Земли

Форма Земли - геоид – воображаемая поверхность, совпадающая с уровнем воды в океанах в состоянии полного покоя, мысленно продолженной под материками так, чтобы поверхность геоида всюду была перпендикулярна к направлению силы тяжести.

В 1924 году были приняты постоянные величины Земли:

Радиус полярный – 6,356 км.

Радиус экваториальный – 3,378 км.

Радиус средний – 6,371 км.

Гравитационное поле Земли.

Сила тяжести, обусловливающая вес тел, всегда направлена перпендикулярно к поверхности геоида. Над океанами сила тяжести всегда больше, чем над континентом. Над континентом, на фоне пологого убывания силы тяжести, присутствуют участки оптимального возрастания и убывания силы тяжести. Они называются положительными и отрицательными гравитационными аномалиями.

Положительная аномалия – свидетельствует о более плотных горных пародах, связанных с рудообразованием.

Отрицательная аномалия – свидетельствует о более легких пародах (часто указывает на нефть и газ).

Температура Земли.

Внешний источник тепла – Солнце

Внутренний источник тепла - собственное тепло планеты: возникает в процессе термоядерных реакций; гравитационного сжатия Земли; тепло химических реакций кристаллизации и др.

Солнечные лучи проникают на глубину 8 – 30 метров. Ниже этой границы расположен пояс постоянной температуры. Обычно этот слой имеет температуру, равную среднегодовой на данной территории. Ниже этого пояса температура неуклонно повышается.

Геотермическая ступень – глубина, на которой температура повышается на 10 ниже пояса постоянной температуры. Среднее ее значение – 33 метра.

Геотермический градиент – повышение температуры на единицу глубины ниже пояса постоянной температуры (обычно на 100 м).

Магнитное поле Земли.

Земля представляет собой магнит, полюса которого не совпадают с географическими полюсами. Северный магнитный полюс расположен на полуострове Беотия (Сев. Канада). Южный на меридиане Новой Зеландии у северо-восточной оконечности Земли Виктории. Линия, вдоль которой становится магнитная стрелка – магнитный меридиан = линия, соединяющая магнитные полюса по поверхности Земли.

Магнитное склонение – угол между направлениями географического и магнитного меридианами.

Магнитное наклонение – угол между горизонтальной плоскостью и свободно подвешенной магнитной стрелкой.

Напряженность магнитного поля Земли меняется в пространстве и во времени.

Х имический

состав Земли.

имический

состав Земли.

Изучен до глубины 15 – 20 км.

Средние массовые доли химических элементов в земной коре называются кларки (по имени первого исследователя, американского химика Кларка).

Наиболее распространены в земной коре:

Кислород (ок. 50%), кремний (ок. 25%), алюминий (ок. 7%), железо (ок. 4%), кальций (ок. 2%), магний (ок. 2,5%), натрий (ок. 2%), калий (ок. 2%), водород (ок. 1%).

Остальные хим элементы составляют менее 1%

С глубиной химический состав Земли меняется и, по-видимому, возрастает роль тяжелых металлов (Fe, Mg, Ni, Hg).

Геосферы Земли

Внутренние сферы Земли

Земная кора.

Осадочный слой сложен из рыхлых горных парод с небольшой плотностью, мощность осадочного слоя – 10-15 километров.

Гранитный слой сложен магматическими и метаморфическими горными пародами. Богатые алюминием и кремнеземом, местами гранитный слой может отсутствовать (на дне Тихого океана его нет). Мощность – 40-60 км. Температура у нижней границы слоя 1000 С. Давление 10000 атмосфер. Сейсмические волны проходят через данный слой со скоростью 6 км/с.

Базальтовый слой присутствует везде в основе Земной коры. Мощность 5-30 км. Вещество, слагающее данный слой менее богато кремнеземом, чем гранитный. Плотность 3,3 гр./см3. Скорость прохождения сейсмических волн 7 км/с.

Граница, отделяющая базальтовый слой от гранитного называется границей Мохоровича, граница Мохо, граница М.

Мантия.

Очень мощная геосфера, занимающая пространство от 8-80 км до 2900 км. По своему составу мантия неоднородна:

В (верхняя мантия) слагается в основном из магнезиальных силикатов (алев ин).

С (средняя мантия) в этом слое вещество находится в твердом состоянии, плотность 4,6 гр./см3. Давление 246000 атмосфер.

D (нижняя мантия) примерно однородна по составу (оксиды железа, магния, в меньшей степени алюминия и титана), граница между мантией и ядром отбивается довольно четко на глубине 2900 км.

Ядро.

Все сведенья о составе ядра основывается на предположениях. Ученые Молодецкий и Соверенский – советские географы, занимались изучением ядра.

Слой Гуттенберга = астеносфера. Уменьшается вязкость вещества за счет частичного расплавления. Предполагается, что здесь происходят процессы, определяющие тектонические движения вышележащих слоев, здесь фиксируются очаги глубокофокусных землетрясений; вместе с литосферой астеноофера образует тектоносферу

Слой Голицина - граница верхней и нижней мантии

Нижняя мантия, внешнее и внутреннее ядро - внутренние части Земли, о которых очень мало известно. На границе нижней мантии и ядра есть слой Вихерта. По этому слою при вращении Земли мантия как бы "проскальзывает" по ядру.

Вещество ядра сходно по состав с веществом мантии, но внешнее ядро - жидкое, а внутреннее - в металлической фазе. Ядро отличается повышенной электропроводностью.

Внешние сферы Земли.

Гидросфера.

Гидросфера объединяет всю совокупность форм проявления воды в природе (включая воду, которая входит в состав горных парод, минералов).

Биосфера.

Биосфера – это области нашей планеты заселенная живыми организмами. В зависимости от физико- географической обстановки и от глубины, выделяются несколько биномических зон, которые разделяются по условиям существования организмов.

Атмосфера.

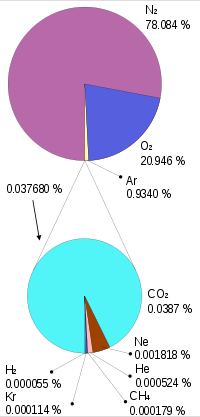

Атмосфера представляет собой воздушную оболочку земли. Общая масса атмосферы 5,19*1021г, что составляет 1\1000000 массы земли. Атмосфера в основном состоит из азота=78% и кислорода=21%, на долю остальных газов приходится меньше одного %. Также в состав атмосферы входят инертные газы: аргон, неон, кретон, ксенон.

По данным, полученным со спутника, атмосфера на высоте 250км состоит из азота и кислорода с преобладанием кислорода. Атмосфера состоит из пяти сфер, между которыми переходные слои тропопаузы и т.д.

Для геологии наибольший интерес представляет тропосфера. Тропосфера отличается от всех других сфер: плотностью, постоянным наличием водяного пара углекислоты, пыли, вулканических и эоловых частиц, постепенным понижением температуры. Температурные режим тропосферы обусловлен теплом планеты. На каждые 100м температура понижается на 0,5 градусов по Цельсию. При возникновении разности в давлении воздух начинает перемещаться из области повышенного давления, в область пониженного давления – это перемещение называется ветром.

Относительная геохронология и ее методы

Относительная геохронология устанавливает относительный возраст пород. Зная последовательность образования горны пород, можно установить какая из них образовалась раньше, какая – позже. Методы:

Стратиграфический метод – изучают соотношение пластов и определяют последовательность их образования. При нормальном залегании нижний пласт всегда древнее верхнего.

Палеонтологический метод – возраст осадочных горных пород определяется по остаткам вымерших организмов (окаменелостям).

(см. Геохронологическую шкалу)

Абсолютная геохронология и ее методы

Абсолютный возраст горных пород устанавливают в астрономических единицах времени (в млн. лет, тыс лет)

Методы абс геохронологии:

по скорости осадконакопления (метод ленточных глин)

радиологические методы. В их основе лежит предположение, что радиоактивный распад в геологическом времени протекает с постоянной скоростью и не зависит от изменений окружающий среды.

Эндогенные процессы.

Эндогенные процессы – это внутренние процессы и связанные с взаимодействием земной оболочки земли с внутренними сферами земли.

Наиболее отчетливо эндогенные процессы проявляются в следующих процессах:

1.Магматизм и его виды – это процесс движения магмы к поверхности земли (и излияние в некоторых случаях). Магматизм может быть интрузивным (глубинный или плутонизм) и эффузивным (поверхностный или вулканизм).

2.Явление землетрясения.

3.Колебательные движения земной коры. Колебательные движения происходят очень медленно. Поднятие происходит на несколько миллиметров в год.

4.Складчатые и разрывные дислокации.

Наиболее подвижные складчатые области называются – геосинклиналями. Участки со слабой тектонической активностью называются – платформы.

Процессы преобразования г.п. в результате эндогенных явлений называется метаморфизм.

Магматизм.