- •6.1. Общие подходы и основные положения теории систем

- •7.2. Социально-кибернетическая модель политической системы д.Истона

- •7.4. Информационно-коммуникативная модель политической системы

- •7.6. Альтернативные концепции политической системы

- •7.7. Структура и функции политической системы

- •7.8. Типология политической системы

- •1.3. Структура политической коммуникации

1.3. Структура политической коммуникации

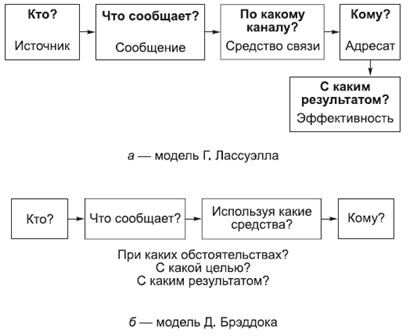

Наличие разнообразных целей и методов, структур и участников политических процессов, а также других параметров решения конкретных задач в сфере государственной власти обусловливает сложную, многомерную структуру информационно-коммуникативного обмена между людьми. В основе любых информационных процессов лежит линейная структура коммуникации, анализ которой позволяет выделить ее наиболее значимые принципиальные аспекты, присущие любой системе и процессу обмена информацией. По мнению Г. Лассуэлла, выделение основополагающих компонентов такой структуры предполагает ответ на вопросы: кто говорит? что говорит? по какому каналу? кому? с каким эффектом?

Иная, более сложная структура информационно-коммуникативных процессов предполагает учет их различных уровней. Так, канадский ученый Дж. Томсон предлагает различать семантический, технический и инфлуентальный (англ, influence — влияние) уровни информационно-коммуникативных связей. Данные уровни позволяют вычленить наиболее существенные и качественно отличающиеся компоненты информационно-коммуникативных процессов, которые, с одной стороны, обеспечивают самое их существование, а с другой — определяют условия эффективного взаимодействия политических субъектов с их информационными партнерами.

Так, семантический уровень раскрывает зависимость процессов передачи информации и возникновения коммуникации между субъектами от употребляемых знаково-языковых форм. Иными словами, с этой точки зрения во внимание принимается способность используемых людьми языковых средств (знаков, символов, изображений), которые сохраняют или препятствуют сохранению смысла и значения передаваемых сигналов и сообщений и обеспечивают их адекватную интерпретацию реципиентами. В этом смысле принимаются в расчет как вербальные (словесные), так и невербальные (жесты, мимика, движение тела, диапазон речи, смех, язык этикета и т.д.) средства передачи информации, которые используются разнообразными политическими субъектами.

Государство, его официальные структуры должны использовать такие языковые формы, которые сглаживали бы противоречия между специализированными и неспециализированными потребителями правительственной информации. Эти формализованные тексты должны содержать в себе языковые формы, облегчающие точное усвоение их смысла населением. Так, в своих выступлениях руководители обязаны использовать определенные просторечия, слэнговые и другие формы, усиливающие семантическую близость языка управляющих и управляемых. Поэтому государственная информация должна быть многоязычной, лингвистически многообразной и при этом семантически целостной.

Важную роль при осуществлении информационных отношений в политике играют и находящиеся в распоряжении субъектов технические средства, что заставляет говорить о техническом уровне информационно-коммуникационных процессов. С данной точки зрения информационная деятельность политических субъектов рассматривается как функционирование специальных организационных структур, кадровых центров, банков данных, сетей и технологий хранения и передачи информации. Значение и роль всех этих технических инструментов коммуникации определяется тем, насколько они способны без каких-либо изменений, своевременно и в нужное место передать то или иное сообщение.

Важность наличия технических каналов для организации информационных контактов показывает, что государство как важнейший институт власти должно обладать необходимым количеством каналов для распространения официальной информации, в частности, как речевыми (брифингов, интервью руководителей и др.) или связанными с бумажными (бюллетени правительства, публикации в газетах и журналах), так и визуальными и электронными (каналы государственного телевидения, федеральные и региональные системы связи и т.д.), позволяющими осуществлять бесперебойную коммуникацию со своими гражданами. Государство должно иметь возможность выбирать каналы (центральные или местные органы печати, радио или телеканалы и т.д.), наиболее эффективные для установления прямых связей с населением для распространения важных сообщений. При этом каналы информации должны уверенно работать как в обычном режиме, так и в условиях перегрузки, специфические средства связи необходимо использовать максимально гибко. В то же время технические возможности государства должны обязательно соответствовать средствам приема сообщений, которыми обладает население. В противном случае технико-информационные стандарты могут исключить определенную часть населения из диалога с государством. Вместе с тем государство должно постоянно совершенствовать средства защиты своих информационных сетей в целях охраны конфиденциальных сообщений от противников и конкурентов.

Третий, инфлуентальный уровень информационно-коммуникативной деятельности государства раскрывает степень влияния информации на человеческое сознание. Именно компоненты данного уровня информационно-коммуникативных связей и отношений характеризуют те условия, от которых зависит сила духовного воздействия на граждан предлагаемых государством или партиями целей, ценностей и идей. По сути дела на этом структурном уровне определяются источники, предпосылки и факторы эффективности вращающихся на информационном рынке идей и представлений.

Для повышения эффективности своей деятельности в этом направлении политические субъекты должны руководствоваться соображениями адресности подачи информации, учитывать особенности аудитории, которая имеет дело с теми или иными сообщениями. Формулируемые лозунги и призывы должны соответствовать условиям социальной среды, ориентироваться на действующие в групповом и массовом сознании традиции и обычаи, доминирующие стереотипы и привычки.

3.2. Структура и функции

В структуру общественного мнения, как правило, входят массовые (групповые) настроения, эмоции, чувства, а также формализованные оценки и суждения. Эти элементы общественного мнения показывают определенную динамику развития: от абстрактных представлений, неясных и неопределившихся эмоций к более строгим и рациональным понятиям и оценкам. В то же время в условиях кризиса общества эта динамика отличается крайней противоречивостью, многократным возвращением от более-менее сформулированных оценок к неясным предчувствиям.

Для каждого из доминирующих в обществе политических образов существуют особые каналы коммуницирования с властью. Так, чувственные мнения выражаются на митингах, стихийных сходках, собраниях. Формализованные же оценки, как правило, транслируются в ходе выступлений от лица общественности независимых экспертов, лидеров, а также в виде газетных статей, комментариев и т.д.

К наиболее существенным функциям общественного мнения можно отнести следующие:

- репрезентацию текущей политики в глазах общественности;

- обеспечение обратной связи в системе государственного управления, предполагающей коррекцию проводимого режимом курса;

- повышение степени легитимности правящего режима;

- социализацию граждан, включающихся в сферу политических отношений.

У общественного мнения нет однозначной направленности на преобразование действительности. Высказанные общественностью позиции и оценки власти могут, как учитывать (целиком и полностью), так и не учитывать при принятии решений. Однако власти непременно должны отреагировать на высказанные мнения, зафиксировать свое отношение к ним.

Учитывая реалии политической борьбы, нельзя сбрасывать со счетов и того, что сама власть может брать на себя функции выражения общественного мнения. В частности, используя близкие к режиму СМИ, правящие круги могут выдвигать своих «лидеров общественного мнения»; распространять материалы и комментарии событий, которые будут по-своему оформлять общественные чувства; высказывать публичные оценки от имени тех или иных групп, на которые впоследствии уже могут реагировать власти в собственных интересах.

Политическая практика дала примеры многообразных типов общественного мнения, обладающих собственными специфическими параметрами. Так, мнения общественности можно различать по характеру их влияния на власть; по степени иллюзорности, отражающей господствующие в них заблуждения и предрассудки; по уровню конструктивности; степени директивности в отношении власти. Специалисты выделяют также гомогенные типы общественного мнения, в которых те или иные идеи и позиции жестко цементируют его, и негомогенные типы, в которых конкурируют друг с другом разнообразные оценки и позиции. В зависимости от формы выражения и степени близости к позициям властей, общественное мнение может иметь официальный или неофициальный характер. Например, в СССР были широко распространены формы «единодушной» (вызванной как работой парторганов, так и пассивностью населения) поддержки населением любых политических действий властей (в просторечии — «одобрямс»).

К универсальным, постоянно проявляемым свойствам общественного мнения можно отнести:

- внутреннюю противоречивость и несбалансированность, которые создают возможность переориентации общественного мнения с одной точки зрения на другую;

- ситуативность, зависимость от динамики политических изменений;

- относительную устойчивость сформулированных позиций, дающую возможность их тиражирования и распространения быстрее, чем они поменяют значения;

- упрощенность и поверхностность оценок.

Модели политических коммуникаций г. Лассуэлла и д. Брэддока

Начало исследования политической коммуникации положил американский политолог Г. Лассуэлл. Лассуэлл рассматривал коммуникацию как сложный процесс, имеющий свои социальные функции, внутреннюю структуру и общую направленность. Поскольку коммуникации пронизывают все формы жизни, функции социальной коммуникации очень схожи с процессами сигнализации и управления в живом организме и в животном мире, и важнейшей ее функцией является поддержание равновесия любой системы. Не случайно поэтому разработанная им в 1939–1940 гг. и опубликованная в 1948 г. модель сегодня «хрестоматийно» называется линейной, «однонаправленной», бихевиористской (коммуникация понимается как прямое воздействие на реципиента, который выступает лишь в качестве объекта, реагирующего на воспринимаемую информацию по принципу: стимул – реакция).

Г. Лассуэлл начал изучать не только единичные «акты» коммуникации, понимаемые как контакты, в которых сообщение проходит через определенные фазы от субъекта к объекту, но и важнейшие структурные компоненты процесса массовой коммуникации, и описал его сначала как однонаправленную «пятивопросную» модель, т. е. как:

1. Кто говорит? – коммуникатор – это инстанция, организующая и контролирующая массовую коммуникацию.

2. Что сообщает? – анализ содержания сообщений.

3. Кому? – анализ аудитории.

4. По какому каналу? – анализ средства.

5. С каким эффектом? – анализ результата: изменилось/не изменилось сознание и/или поведение реципиента.

Формула Лассуэлла определяет политическую коммуникацию преимущественно как императивный, побудительный процесс: каков запрос отправителя, таков ответ адресата, по принципу «каков стимул, такова реакция». В то же время данной модели коммуникации присуще одно далеко не бесспорное допущение, которое состоит в том, что передаваемые сообщения всегда вызывают определенный ожидаемый эффект. Эта модель излишне оптимистична и, несомненно, имеет тенденцию преувеличивать результативность воздействия передаваемых сообщений, особенно когда речь идет о средствах массовой коммуникации.

На данное обстоятельство обратил внимание Р. Брэддок. По его мнению, описание коммуникационного процесса должно включать еще два принципиально важных момента: при каких обстоятельствах и с какой целью направляется данное сообщение.

Модель Шеннона-Уивера.

Объектами, описываемыми в этой теории, являются сообщение, отправитель и получатель. В 1949 году Шеннон и Уивер предложили математическую модель, описывающую линейную передачу сообщений, где рассмотрели основные объекты коммуникации.

Модель включает пять элементов: источник информации, передатчик, канал передачи, приемник и конечную цель, расположенные в линейной последовательности (линейная модель).

Информация, которая передается, называется сообщением.

Сообщение из источника через передатчик передается в канал связи, откуда, в свою очередь, поступает к получателю.

Помимо этих терминов, Шеннон ввел еще понятия шума (в дальнейшем это стали связывать с понятием энтропии и, наоборот, негэнтропии) и избыточности.

Энтропия (шум) в теории коммуникации связана с теми внешними факторами, которые искажают сообщение, нарушают его целостность и возможность восприятия приемником.

Всякий зашумленный канал связи характеризуется своей предельной скоростью передачи информации (называемой пределом Шеннона). При скоростях передачи выше этого предела неизбежны ошибки в передаваемой информации. Зато снизу к этому пределу можно подойти сколь угодно близко, обеспечивая соответствующим кодированием информации сколь угодно малую вероятность ошибки при любой зашумленности канала.

Негэнтропия (отрицательная энтропия) связана с теми случаями, когда неполное или искаженное сообщение все же получено приемником благодаря его способности распознать сообщение, несмотря на искажения и недостающую информацию

Понятие же избыточности, повторения элементов сообщения для предотвращения коммуникативной неудачи, то есть, средства против энтропии, чаще всего демонстрируют именно на примере естественных человеческих языков. Считается, что все языки приблизительно наполовину избыточны: можно залить кляксами половину слов текста или стереть половину слов в радиовыступлении, но при этом все же сохранится возможность понять их. Примером также можно считать телеграмму, когда опускается половина слов, но текст при этом остается понятным.

Разумеется, есть предел допустимого шума, за порогом которого возможность понимания резко снижается. В особенности трудно понимать в условиях шума сообщение, использующее малознакомый код.

«Коммуникативный (коммуникационный) процесс - процесс взаимодействия в пределах и посредством коммуникативной системы между различными субъектами коммуникации, при котором осуществляется обмен информацией».

«Главный компонент коммуникации» - обмен информацией, не возникает сам собой, ему содействуют телекоммуникационные системы, электронные и массовые средства информации, которые именуются также и средствами массовой коммуникации. В них работают люди, они организуют, производят, отбирают, направляют потоки информации от одного адресата к другому, создают коммуникационные системы и в этом состоит их компетенция, как специалистов, уполномоченных заниматься коммуникацией и коммуникационными процессами. Вопросы, которые ставит Лассуэлл, относятся к их действиям, к управлению потоками информации. К знаниям о различиях коммуникативного и коммуникационного процессов, эти вопросы нам добавляют вывод об управляемости коммуникационного процесса и спонтанности, непредсказуемости коммуникативного.

Коммуникация - это социально обусловленный процесс формирования канала, по которому поток информации, достигая цели, вызывает определенное взаимодействие.

Коммуникативность - это свойство индивида вступать в речевой контакт с другим индивидом.

Коммуникационность - свойство сознания устанавливать канал связи для интерактивного потока информации.

Но в непосредственный процесс подготовки входит ряд согласований: деловое общение, утверждающее возможность выхода в эфир с предлагает мой темой, обсуждение самой темы с участниками эфира, разговоры с потенциальными слушателями, для проверки актуальности идеи, - всё это коммуникативные процессы, предваряющие работу в эфире. Они проходят без участия публики и транслирующей техники, без сценария, и средством их управления являются сами участники коммуникативного процесса. Обобщив все сказанное о различиях «коммуникативного» и «коммуникационного», приведем таблицу, показывающую разницу между двумя этими процессами.

Таким образом, коммуникация - это социально оправданные формы (каналы), в которых информация имеет настолько адекватную адресату и обстоятельствам места и времени форму выражения, что меняет его отношение к объекту коммуникации, получает обратную реакцию, связывает коммуникантов, и т.д..

Коммуникативность свойственна человеку. Все процессы, связанные с речевым актом человека изнутри и снаружи являются коммуникативными. Заметим, что если степень коммуникативности человека можно определить в обычной беседе с ним, то коммуникация требует от человека умений и навыков создавать специальные каналы связи или пользоваться техническими средствами для подготовки и передачи информации. В параметрах «места развития»

Коммуникационный АКТ- как периодически повторяющийся, структурно оформленный, завершенный и относительно самост. элемент коммуникации является единицей коммуникационного процесса. В каждом К. а. субъектно-субъектные отношения реализуются коммуникантами в 2 этапа: «коммуникатор-реципиент» (прямая связь в форме вопроса, обращения) и «реципиент-коммуникатор» (обратная связь в форме ответа, сообщения). Структура целостного процесса коммуникации представлена множеством отдельных последовательных сопряженных К. а. Каждая конкретная коммуникационная задача определяет каждый конкретный К. а. Мерой, переводящей каждый предыдущий акт О. в последующий и сопрягающей эти акты, является тот частный, промежуточный коммуникационный результат, та «порция» («квант») приближения к решению коммуникативной задачи, к-рая необходима и достаточна для построения адекватной обратной связи в каждом отдельном К. а. Логически выстроенная последовательность взаимосвязанных промежуточных результатов О., являясь движением совместно сформированных и бесконечно уточняемых смыслов к взаимному пониманию партнеров, квантирует целостный процесс коммуникации на отдельные акты О. Каждый отдельный К. а., являясь структурной единицей (модулем) целостного коммуникационного процесса, завершается при достижении промежуточного коммуникационного результата. Коммуникационный результат, т. о., может рассматриваться как степень изменения смысловых полей партнеров в их взаимном влиянии, как опр. смысловая «прибавка» к системе представлений партнеров об обсуждаемой проблеме, как степень изменения «смысловых полей» коммуникантов, обеспечивающая взаимопонимание, т. е. достаточная для построения адекватных прямых и обратных связей. Структура коммуникационного процесса может быть представлена в форме спирали, в к-рой каждый последующий виток (К. а., цикл или такт) сопрягается с предыдущим через промежуточный результат О., являющейся семантическим, смысловым итогом решения конкретной коммуникационной задачи.

Виды помех коммуникационных и шумы

Восприятие. Планомерный охват воспринимаемых органами чувств обстоятельств без воздействия на объект наблюдения. Люди реагируют не на то, что в действительности происходит в их окружении, а на то, что воспринимается как происходящее. Учёт факторов из числа влияющих на восприятие в процессе обмена информацией позволяет не допустить снижения эффективности коммуникаций, своевременно устранив преграды, обусловленные восприятием. Одна из таких преград возникает по причине конфликта между сферами компетенции, основами суждений отправителя и получателя. Люди могут интерпретировать одну и ту же информацию по-разному в зависимости от накопленного опыта.

^ Семантические барьеры. Семантика изучает способы использования слов и значения, передаваемые словами. Поскольку слова (символы) могут иметь разное значение для разных людей, то, что некто намеревается сообщить, необязательно будет интерпретировано и понято таким же образом получателем информации. Например, в русском языке слово «коса» имеет три значения, «брак» - два…

Для эффективного обмена информацией с подчинённым руководитель должен прийти к пониманию истинного значения используемых им слов и добиться понимания подчинёнными значения, которые руководитель вкладывает в слова, которые он использует.

^ Невербальные коммуникации. Язык тела – единственный язык, используемый всеми людьми, но понимаемый лишь немногими. Язык тела включает движения, осанку, манеру сидеть, положения рук, выражение лица, движение глаз, рукопожатие, походку, расстояние (пространство) между говорящими, одежду и т.д. Сюда же относятся и незначительные, обычные жесты и сигналы, которые почти не фиксируются сознанием, но имеют в процессе общения очень большое значение. С помощью невербальных сигналов мы получаем 55% информации

^ Плохая обратная связь. Ограничителем эффективности межличностного обмена информацией может быть отсутствие обратной связи по поводу посланного руководителем сообщения. Обратная связь важна поскольку даёт возможность установить, действительно ли сообщение руководителя, принятое подчинённым, истолковано верно. Без обратной связи не может быть эффективного управления.

^ Неумение слушать. Эффективная коммуникация возможна, когда человек одинаково точен, отправляя и принимая информацию. Надо уметь слушать. Эффективное слушание является важнейшим элементом эффективно функционирующего менеджмента. Когда руководитель сообщает о задании, новых приоритетах в работе, или новых идеях, способных повысить эффективность деятельности предприятия, важно услышать конкретные излагаемые вопросы. Но мало воспринимать факты – надо прислушаться к чувствам подчинённого. О чувствах часто говорят язык, жесты и тон голоса.

Помехи в организационных коммуникациях

Искажение сообщений. При движении информации на предприятии вверх и вниз, смысл сообщений несколько искажается. Сообщения могут искажаться непреднамеренно, а в силу затруднений межличностных контактов. Сознательное искажение информации может иметь место когда руководитель не согласен с сообщением. В этом случае руководитель модифицирует сообщение, чтобы изменение смысла происходило в его интересах. Информация изменяется под влиянием её фильтрации. На предприятии существует потребность фильтровать сообщение с тем, чтобы направлять те сообщения, которые его касаются. Поскольку именно работники управления определяют, какие сообщения направлять, всевозможные преграды в межличностных контактах могут подтолкнуть их к отмене одних и акцентированию других сообщений. Далее, поскольку подчинённые часто хотят получить одобрение от руководителя, они могут направлять ему только то, что он хочет услышать.

^ Информационные перегрузки. Преграды на пути обмена информацией могут быть следствием перегрузки каналов коммуникаций. Руководитель, поглощённый переработкой поступающей информации и необходимостью поддерживать информационный обмен, не в состоянии эффективно реагировать на всю информацию. Он вынужден отсеивать менее важную информацию и оставлять только ту, которая кажется ему наиболее важной. То же относится и к обмену информацией.

^ Неудовлетворительная структура предприятия. Если организационная структура предприятия продумана плохо, возможности руководителя продумывать и добиваться реализации поставленных целей сужаются. Наиболее эффективна для организационных коммуникаций линейная структура управления. В этих условиях растёт вероятность информационных искажений. Надо создавать в фирме систему обратной связи, регулируя информационные потоки, развёртывая системы сбора предложений, печатая материалы информационного характера для использования внутри предприятия и применяя достижения современных информационных технологий.

Интеграция политическая

Интеграция политическая(от лат. integratio – восстановление, восполнение целого) – объединение, слияние политических сил в рамках государственных или межгосударственных структур, политических институтов с целью достижения определенной политической общности, стабильности развития государств и обществ.

Политическая интеграция – это объективный процесс, позволяющий достичь взаимовыгодных результатов с меньшими издержками для всех субъектов, участвующих в нем. Но интегративные процессы требуют основательной подготовки субъектов, желания и умения управлять ими. При возникновении и становлении новых интегративных политических качеств, институтов и т.п. следует преодолеть старое, прежнее состояние, тормозящее объединительный процесс. Поэтому политическая интеграция в качестве своей предпосылки предполагает дезинтеграцию, в результате которой субъекты освобождаются от груза прежних стереотипов, механизмов деятельности и т.п. Дезинтеграционные процессы могут быть негативного свойства, затяжные и очень острые по форме. Их смягчение во многом определяется культурой политических элит и социальных отношений людей.

Выделяют две основные формы (вида) политической интеграции: внутригосударственная и межгосударственная, внутри каждой из которых могут происходить интегративные процессы иных уровней, способов и механизмов их проведения. Например, следует выделить межпартийную интеграцию, которая может привести к созданию одной более мощной, организованной, сплоченной и действенной партии.

Межгосударственная интеграция отражает процесс интернационализации, происходящий в современном мире. В связи с распадом социалистического блока в мире происходит смена парадигмы развития. От двух враждебных союзов мир движется в сторону полицентричности, то есть существования нескольких центров. В настоящее время наблюдается перегруппировка политических сил, государств, нахождения ими своих ниш в мировом сообществе людей. Поэтому можно отметить, что сейчас идет процесс смены парадигмы мирового развития, в том числе и политической, а посему интеграционные процессы нового качества только зарождаются, становятся.

Аналогичные по форме, но не по содержанию, процессы происходят и внутри государств в постсоциалистических странах. В них идет дезинтеграция прежнего единства, позволяющая создать принципиально новые политические субъекты, которые на новых основаниях осознанно смогут поставить и решать объективно необходимые задачи интегративного развития своих регионов, субъектов и т.п.

Консьюмеризация Под «консьюмеризацией ИТ» понимается проникновение в корпоративную среду потребительских технологий. Этот вопрос сегодня активно обсуждается руководителями ИТ-департаментов. Консьюмеризация информационных технологий как тенденция сегодняшнего дня стала кульминационным моментом в процессе кардинальных перемен, происходящих в отношениях работодателя и сотрудников (особенно это касается профессиональных кадров), который начался примерно сорок лет назад. И только сейчас эти перемены коснулись сферы корпоративных технологий.Чтобы добиться успеха, руководителям информационных служб необходимо действовать в упреждающем режиме. С учетом неизбежности процессов консьюмеризации руководители ИТ-департаментов должны пересмотреть свой подход к организации вверенных им служб, чтобы подготовиться к таким переменам. Руководителям служб ИТ следует рассмотреть возможность построения новых, партнерских взаимоотношений с пользователями, предоставляя им больше свободы в принятии решений, связанных с информационными технологиями, а также научить их брать на себя ответственность за принятые решения. Кроме того, им придется направить усилия не на соблюдение требований стандартов в отношении аппаратного и программного обеспечения, а на пересмотр архитектуры ИТ и системы контроля, чтобы в первую очередь заняться вопросами усиления (или ослабления) контроля над информацией.

Медиакратия

Формы становления медиакратии

В 60-х годах XX столетия Э. и X. Тофф-леры предсказывали, что в рамках «третьей волны» (электронной революции) политическая система современного общества будет формироваться на основе полупрямой демократии, устраняющей исключительную зависимость граждан от представителей их интересов в органах власти и являющей собой комбинацию прямой и непрямой демократии. Однако бурное развитие новых электронных СМИ уже сейчас обгоняет эти и подобные прогнозы.

Следствием современных, весьма принципиальных изменений информационного поля стала его способность качественно трансформировать и саму сферу политики, и формы организации власти, которые все чаще начинают определять как медиакратию. С одной стороны, это означает возникновение новых способов политического участия: медиа-опросов, интернет-плебисцитов, механизмов кибер- и теледемократии (например, в виде замены двух- или трехпартийной системы на систему вещания двух и трех телеканалов) и т.д. Политическое пространство начинают формировать отношения между крупнейшими структурами, обеспечивающими информационное взаимодействие в обществе, или медиалогика властных отношений. Таким образом, характер власти чем дальше, тем больше зависит от позиций медиасобственников, а распределение властных полномочий подчиняется законам движения массовой информации. Резко повышается роль технологий шоу-бизнеса в формировании политических коммуникаций, а информационное пространство власти обретает ярко выраженный кросскультурньш И транснациональный характер. В таких условиях политическая и культурная формы влияния на власть практически неразличимы. В результате демократическая форма организации власти уже неспособна обеспечивать взаимоотношения правящих кругов и населения, элиты и неэлиты. Информационные отношения превращаются в определяющий механизм формирования политической власти.

Становление медиакратических порядков опирается либо на высокий уровень социальной обеспеченности населения и демократические институты власти, либо на преддемократические структуры, которые складываются в переходных обществах. Однако и в том и в другом случаях новые медиапорядки снижают заинтересованность людей в использовании представительных политических механизмов для защиты своих интересов, что порождает массовый («демократический») конформизм и другие формы гражданской пассивности. Снижаются также ответственность граждан, их заинтересованность в использовании партий и других формализованных организаций в отношениях с властью. Сужаются публичные формы отправления власти, происходит профессионализация сферы государственного управления. По мере утверждения медиакратических порядков интенсивный информационный обмен становится все более индивидуализированным, что в свою очередь нередко способствует возникновению коммуникации между людьми (и институтами власти) по сугубо человеческим (а не классовым, групповым, корпоративным) основаниям. Так медиакратия трансформирует традиционную политику структур и институтов в политику людей.

Термин “политические технологии” – один из новейших в политической науке. Актуальность данных технологий существенно возросла с появлением на исторической арене “политического человека”[213] в результате развития процессов демократии, превращения его в активного участника политических изменений в обществе.

Политические технологии – совокупность приемов, методов, способов, процедур, используемых политическими субъектами для достижения политических целей, для решения политических управленческих задач.

Главным объектом воздействия в политическом технологическом процессе всегда являются люди. Именно они создают партии, проводят митинги и забастовки, голосуют за кандидатов, воспроизводят или разрушают политические и экономические системы. Именно от людей зависит достижение политических целей. Соответственно, политические технологии – это способы, методы воздействия на людей с целью изменения их политического поведения.

Политические технологии, основываясь на теоретическом анализе взаимодействия политических субъектов, содержат методологические ориентиры и методические рекомендации эффективного решения политических проблем и достижения определенных политических целей.

Сущность политических технологий может быть раскрыта только через систему выявления и использования потенциала общественной системы – “человеческого ресурса” в соответствии с целями и смыслом человеческого существования.[215] Это реализуется посредством совокупности методов, процедур, операций, приемов воздействия, всех современных возможностей творческой деятельности как субъектов управления, так и политических институтов в целом.

Цель политических технологий – оптимизация выполнения субъектами политики своих задач и

обязанностей посредством рациональных средств, очередности действий, выработки соответствующего

алгоритма поведения.

В целом политические технологии выступают в двух формах: 1) как структурный элемент любой системы, технологически оформленный программный продукт; 2) как деятельность, связанная с реализацией намеченной цели.

Функционирование новых политических технологий всегда связано с потребностью оптимизировать политическое управление, быстро и оперативно тиражировать специальные приемы и процедуры. Особое значение для данных технологий имеет наличие условий их реализации: элементов структуры политического процесса, особенностей строения и закономерностей их функционирования; возможности формализовать реальные явления и представить их в виде показателей, операций и процедур.

Все многообразие политических технологических приемов можно свести к трем видам:

1) приемы, обеспечивающие направленное изменение правил взаимодействия между участниками политического процесса, в том числе путем изменения нормативного, институционального порядка. Принимая новые законы, меняя правила игры, можно добиться изменения поведения людей в обществе. Правда, кроме государства другие субъекты политики не обладают правом нормотворчества, поэтому можно говорить, что этот активно применяемый прием в системе государственного управления имеет свои ограничительные рамки в тех политических процессах, где главными действующими силами являются негосударственные организации и группы (институты и организации гражданского общества);

2) приемы, обеспечивающие внесение в массовое сознание новых представлений, ценностей, формирование новых установок, убеждений.

3) приемы, позволяющие манипулировать поведением людей.

Манипуляции (от франц. manipulation) в дословном переводе – это скрытые движения рук, приводящие в действие какое-либо устройство. В политике под манипуляцией понимается особый вид воздействия, когда манипулятор побуждает человека к действиям, которые тот не намеревался осуществлять в данный момент. Манипуляция отличается от силового, властного воздействия тем, что здесь отсутствует как прямое указание, приказ, что делать, так и следующее за этим открытое принуждение, или угроза применения санкций. В ходе манипулятивного воздействия человек не ощущает внешнего принуждения, ему кажется, что он сам принимает решение и выбирает форму своего поведения.

Government relations (GR)-b переводе с английского языка, означают "правительственные связи" или "связи с государством", "связи с органами государственной власти", одним из активных субъектов которых является бизнес. вечающего за GR-направление, а 30% имеют отделы, специализирующиеся на данной деятельности.

Поскольку GR является и функцией управления; и развивающейся, институализирующейся деятельностью, быстро технологизирующейся; и формой коммуникации между бизнесом и властью, то их изучение в зарубежной и отечественной науке идет по шести основным тематическим направлениям.

Модернизация бизнес-структур, развитие общественных представительских институтов и перманентная трансформация органов государственной власти предопределяют совершенствование механизмов коммуникации между этими общественными группами. Характерные для 90-х годов прошлого века способы продвижения интересов, отличающиеся чрезмерной непрозрачностью, а зачастую и откровенно криминальными и коррупционными связями между представителями власти и бизнеса, уступают место новым технологиям лоббизма. Среди отличительных черт последних можно отметить большую открытость при ведении диалога между властью и бизнесом, снижение роли прямых контактов (так называемый «коридорный лоббизм»), широкое привлечение бизнеса и общественных некоммерческих структур к выработке государственной политики в различных сферах экономики, использование косвенных технологий влияния (работа с общественным мнением, grass-roots lobbying, связи с медиасообществом и др.) и т.д. Все эти изменения привели к необходимости институционального выделения новой категории управленца – менеджера по связям с органами государственной власти или GR-менеджера.

В западной научной литературе наряду с понятием «лоббизм» существуют термины Government Relations, Public Affairs, Advocacy и Government and Public Affairs. Все они, по большому счету, являются составными частями общей предпринимательской коммуникационной стратегии, которая направлена, в первую очередь, на максимизацию прибыли при минимизации издержек. Поясним значения этих терминов и постараемся разграничить эти понятия, чтобы избежать путаницы в понимании предмета статьи.

В первую очередь отметим, что использование термина Government Relations (GR) в некоторой степени продиктовано необходимостью замены понятия лоббирование, которое за частую перегружено отрицательными характеристиками. Однако это не означает, что лоббизм и GR – это одно и тоже. Лоббизм выступает как одна из технологий продвижения интересов в органах власти. GR же относится к общему менеджменту, поэтому в задачи специалиста по связям с органами власти входит не только и не столько взаимодействие с властью как таковой. Он должен отвечать за налаживание коммуникации внутри компании между ее подразделениями (отдел маркетинга, PR, информационно-аналитическое управление и т.д.) и внешними сотрудниками, осуществлять взаимодействие с профильными отраслевыми ассоциациями, проводить мониторинг деятельность органов власти и СМИ, участвовать в организации мероприятий и работе консультативных советов при органах власти, предоставлять (по требованию) экспертную информацию и т.д.

Таким образом, GR-специалист может и не заниматься непосредственно лоббированием. Ему достаточно знать соответствующих специалистов и снабжать их необходимыми указаниями и информацией. Вместе с тем наибольшая продуктивность деятельности GR-менеджера достигается за счет комплексного подхода к решению поставленных задач. Поэтому к основным функциям специалиста по GR можно отнести[1]:

· Создание благоприятного имиджа в сфере политической элиты;

· Решение практических вопросов с государственными компаниями;

· Создание благоприятной атмосферы отношений с регуляторными органами;

· Решение судебных вопросов;

· Решение вопросов входа на новый рынок.

Стоит так же отметить, что GR-специалист работает на постоянной основе, получая фиксированную заработную плату, взбирается по корпоративной лестнице и отстаивает интересы одного заказчика – своей компании. Лоббист работает за гонорар и процент от сделки, обладает широкой сетью контактов в органах государственной власти. Наиболее эффективные лоббисты – бывшие чиновники или депутаты. Опыт работы на государственной службе позволяет изучить все тонкости принятия политических решений, психологии и особенностей коммуникации между чиновниками. Таким образом, лоббист является специалистом кулуарных переговоров и политического торга, его ключевой ресурс – способность реализовывать поставленные задачи через акторов, принимающих политические решения.

Существуют несколько трактовок термина Public Affairs (PA).

Согласно одной точке зрения, PA совпадает с GR. Это целенаправленное введение субститута термина «лоббизм», который, за частую, ассоциируется с коррупцией и криминалом. Это характерно в основном для Европы, где еще сильны воспоминания о «деле Локхид» и Уотергейтском скандале. Однако в рамках этого течения наблюдается новое ответвление, в рамках которого Public Affairs понимается как более общая функциональная область, которая помимо лоббизма включает также решение вопросов в неполитической сфере (issues management), связь с медиасообществом (media relations), продвижение интересов при помощи рядовых граждан, симпатизирующим лобби (grass roots), и ряд других форм[2].

Вместе с тем существует мнение, что PA входит в понятие Public Relations (PR). Ключевое различие между этими двумя терминами заключается в том, что PR – это взаимодействие со всеми общественными институтами, в то время как специалисты по Public Affairs ведут диалог лишь с лидерами общественного мнения и тем самым влияют на процессы публичной политики. Таким образом, в понятие PA входят ведение социально ответственной политики и коммуникация с местным сообществом и профсоюзами.

Распространение термина Advocacy в России достаточно ограничено. Он термин означает продвижение интересов, но, в отличие от лоббирования, речь идет не только о продвижении интересов через органы государственной власти, но и через любые другие структуры. Таким образом, понятие Advocacy – более широкое по сравнению с лоббизмом[3].

В ряде зарубежных компаний подразделения по связям с госорганами и общественностью объединены в один департамент (GPA или GPR-департамент). Благодаря этому осуществляется комплексное взаимодействие с основными группами, оказывающими влияние на деятельность компании – органами власти и гражданским обществом (профсоюзы, НКО и др.). В данном случае можно говорить о создании целенаправленной стратегии предпринимательской коммуникации. Фактически возникает некий общий широкоформатный вид воздействия на общественное мнение и органы власти. Таким образом, появляется перспектива расширения средств и методов, используемых в GR-менеджменте, за счет инструментария рекламы и PR.

В нашей стране подобное структурное подразделение имеет российское представительство французской нефтегазовой компании Total.

Рассматривая GR через призму субъектно-объектных отношений, проанализируем его основные элементы. В данной работе речь пойдет лишь субъекте и объекте GR. Технологии и предмет рассмотрим в следующих статьях.

Ключевыми акторами, использующими GR-технологии и имеющие соответствующие подразделения в своей структуре, являются деловые союзы и ассоциации, крупные финансово-промышленные группы, транснациональные корпорации, иностранные государства или их отдельные территориальные единицы.

Большинство существующих в России бизнес-объединений ставит перед собой задачу донесения позиции представляемой ею группы предпринимателей до органов государственной власти. Поэтому в ряде бизнес-ассоциаций существуют специализированные департаменты по работе с органами власти (РСПП, Ассоциация менеджеров России (АМР) и др.), к основным задачам которых относится координация деятельности и обмен информацией между органами исполнительной власти, влияние на законотворческую деятельность представительских органов власти, решение судебных вопросов, взаимодействие с ведущими политическими партиями, некоммерческими организациями и другими бизнес-объединениями, формирование позитивного отношения к отечественному бизнесу в обществе и за рубежом и т.д.

В настоящее время во всех крупных компаниях существуют структурные подразделения по работе с органами государственной власти (GR-департамент). В России большего всего подобных отделов образовано в компаниях нефтяного, телекоммуникационного и металлургического профиля. Например, в головном офисе компании ТНК-BP за GR отвечают сразу три управления: по работе с регионами, по законотворческой работе и по связям с органами государственной власти. Кроме того, на уровне субъектов РФ, в которых расположены основные производственные активы компании, существуют местные подразделения по GR. Они были преобразованы из бывших благотворительных фондов компании СИДАНКО, которая была практически полностью поглощена ТНК в 2001 году.

Кроме взаимодействия с федеральными, региональными и местными органами власти, GR-департаменты способствуют выходу компании на новые рынки, налаживанию контактов с местным истеблишментом, общественными организациями и СМИ.

Крупные транснациональные компании, продолжительное время работающие в иностранном государстве, для уменьшения существующих страновых рисков и смягчения инвестиционного климата для зарубежных компаний, так же организуют GR-департаменты в своем филиале. За частую GR-специалисты привлекает к продвижению частных интересов посла своей страны.

Донесение позиции страны до политической элиты иностранного государства так же может считаться GR-деятельностью. Более того, отечественный бизнес и государство зачастую координируют свои действия на международной арене. GR-функции государства могут осуществлять, например, посольства, служба внешней разведки, фонды, религиозные секты и другие организации. Помимо этого большое значение имеет запуск собственных СМИ на территории иностранных государств.

Так же GR-технологии используют территориальные единицы государств. Например, в Ярославской области был создан Центр информации и стратегического планирования[4]. В состав новой структуры вошли уже существующее управление общественных связей, информации и печати, а также вновь созданное управление регионального маркетинга. Основной задачей вновь созданного центра стало формирование имиджа региона в России и за ее пределами с целью привлечения российских и иностранных инвестиций, инноваций и туристов.

Классическими объектами GR являются исполнительная и законодательная ветви власти. В настоящее время становится очевидным, что судебная власть так же является объектом воздействия. Выбор объекта для GR-специалиста определяется характером поставленных задач и кругом вопросов, которые относятся к компетенции того или иного органа власти.

Таким образом можно признать, что GR способствует сокращению рисков при ведении предпринимательской деятельности в любой из существующих отраслей экономики.