- •4 Проектная часть

- •4.1 Методика проектируемых полевых работ могт-2d

- •4.1.1 Расчет модели волновой картины

- •4.1.2 Расчет амплитуд волн и соотношения «сигнал-помеха»

- •4.1.3 Расчёт годографа огт сигнала и помехи, кинематической поправки, остаточного годографа и функции запаздывания

- •4.1.4 Выбор оптимальной системы наблюдений могт

- •4.2 Выбор типа системы

- •4.2.1. Выбор группирования сейсмоприемников

- •4.2.2 Работы по изучению змс

4.2 Выбор типа системы

При проектировании системы наблюдений методом ОГТ следует исходить из основной задачи этого метода выделять полезные отраженные волны на фоне регулярных волновых помех типа кратных отраженные волн. Успех решения этой задачи определяется: увеличение кратности наблюдения с применением центральной системы повышает помехоустойчивость системы. как к регулярным, так и нерегулярным помехам, но приводит к удлинению интервалов наблюдения и к удорожанию полевых работ. Отличием параметров сигнала и помех и качеством волновой характеристики суммирования, обусловленным системой полевых наблюдений. При заданных параметрах однократно- и многократно отраженных волн качество характеристики и эффективность применения метода ОГТ в целом зависят, от трех факторов: величины базы суммирования (интервала наблюдений), числа элементов суммирования (кратности прослеживания), регулярности суммируемых волн (временной и амплитудной), причем эти факторы взаимозависимы. Например, увеличение базы суммирования сужает полосу пропускания характеристики суммирования и повышает волновую разрешающую способность системы обработки ОГТ. Однако удлинение сейсмических лучей и увеличение углов падения волн на отражающую границу и линию профиля, вызванные увеличением базы, ухудшают регулярность волн, их коррелируемость и снижают эффект суммирования.

Таким образом, выбор системы полевых наблюдений в МОГТ производится для конкретных сейсмогеологических условий, базируется на конкретных данных о полезных волнах, волновых помехах и свойствах геологической среды. Невозможно дать универсальные инструкции, пригодные для любых условий. Можно указать лишь главные преимущества и недостатки основных типов систем полевых наблюдений в МОГТ и тенденции их применения.

Учитывая выше сказанное выполним переход к центральной системе наблюдения [10].

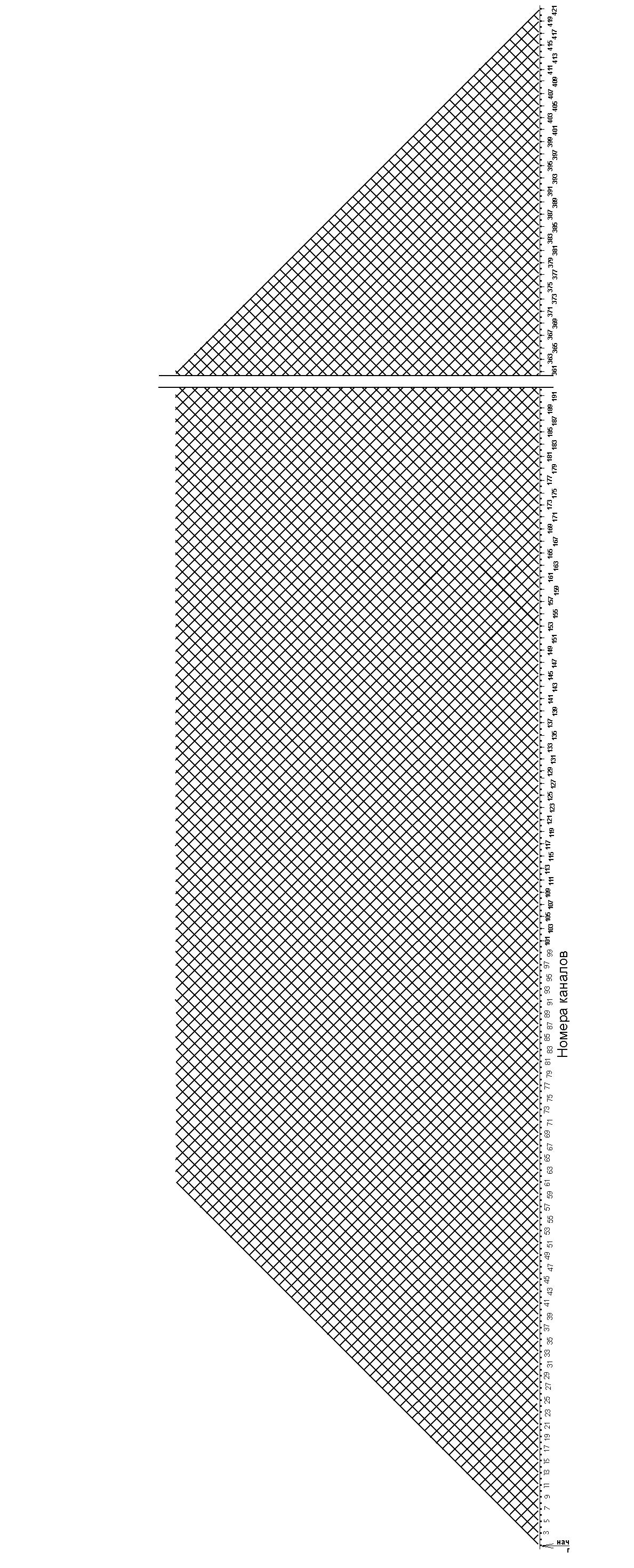

В результате получаем следующие параметры центральной системы наблюдений:

n=48 – кратность системы наблюдений;

К=192 - число каналов регистрирующей сейсмостанции;

xmax=2400м - максимальное удаление "возбуждение-прием";

xmin=25м - минимальное удаление "возбуждение-прием";

В=100м - шаг изменения расстояния "возбуждение-прием";

∆x=25м - расстояние между каналами, шаг наблюдения;

∆l =50м - расстояние между пунктами возбуждения, взрывной интервал.

4.2.1. Выбор группирования сейсмоприемников

Частотная характеристика равномерно чувствительной группы рассчитывается для интервала кажущихся скоростей полезных волн и волн- помех. Расчет производится по формуле:

(4.15)

(4.15)

Характеристика определяет частотный диапазон полезных волн. Для равномерно чувствительных групп характерно полное пропускание помех, т.е. волн с малыми кажущимися скоростями. В силу этой особенности требуется обязательное частотное подавление соответствующего интервала помехи. Исходя из этого, уровень подавления помехи равен 0,3 амплитудно-частотной характеристики рекомендуемого аналогового фильтра.

Величина базы группирования сейсмоприемников рассчитывалась в соответствии с методическими указаниями ведущих отечественных специалистов в области теории группирования. Основой теории группирования является представление о том, что длина волн λ у сигнал всегда больше, чем у помех из-за резкой разницы в значениях кажущейся скорости V (у помех она в 2-3 раза меньше).

При расчете групп главными условиями являются:

группа не должна ослаблять целевые отражения, необходимые для решения геологической задачи;

должна подавлять помехи в возможно широком диапазоне;

учитывая характер решаемых задач, не должна сдвигать спектр полезных волн в область более низких частот;

соседние группы не должны перекрывать друг друга или (допускается) перекрывать не более чем на λ/2 (λ - длина волны).

Любая волна, приходящая на вход группы начинает активно ослабляться при длине базы группирования сейсмоприемников L≥ λ /2 (λ - длина волны). В данном случае, при длине группы, проектируемой для проведения работ и равной 25 метрам, для отражённой волны от кровли доманиковых отложений с кажущейся скоростью на удалениях от источника 1900-2000м при максимальной скорости V=5300м/сек, 70-ти герцовая составляющая спектра будет ослабляться не более чем на –2,5 Дб. В область подавления с уровнем –12 Дб и более будут попадать поверхностные волны-помехи с длинами 35 метров и менее.

Дальнейшее определение оптимальных параметров интерференционной системы наблюдений выполняется с помощью программы GROUP.

Исходными данными являются:

База группы 50 м,

Количество сейсмоприемников 22

Апертура наблюдения 2600 м

Максимальная скорость полезных волн 5300 м/с

Минимальная скорость полезных волн 1840 м/с

Максимальная скорость волн помех 1000 м/с Уровень частотной характеристики помехи 0,3 ед.

Минимальная частота сигнала 15 Гц

Максимальная частота сигнала 70 Гц,

Таблица 4.3 – Скоростной закон

V, м/с |

H, м |

T, мс |

1 |

2 |

3 |

1840 |

180 |

195.65 |

3000 |

560 |

373.33 |

3800 |

1220 |

642.11 |

4400 |

2500 |

1136.4 |

Характеристики направленности группы

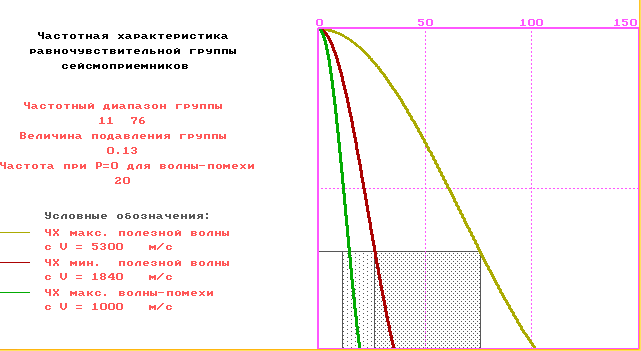

На рисунке (4.5) приведена амплитудно-частотная характеристика приемной равномерно чувствительной группы сейсмоприемников.

Рисунок 4.5 - Амплитудно-частотная характеристика равночувствительной группы сейсмоприемников

Вывод: Таким образом, частотный диапазон выбранной группы соответствует fн=11 Гц fв=76Гц, что обеспечивает подавление волны помехи до 30% и увеличение соотношения сигнал / помеха в заданной полосе пропускания.

В данной связи важно, чтобы помеха "не зацепила" резонансную частоту сейсмоприемника и поэтому величина подавления группы определяется как отношения главного максимума характеристики к высоте побочного максимума (второго). Определенный таким образом частотный диапазон f1-f3 передается, как исходные данные для расчета последующих параметров.

Выбор расстояния между центрами групп и зон Френеля

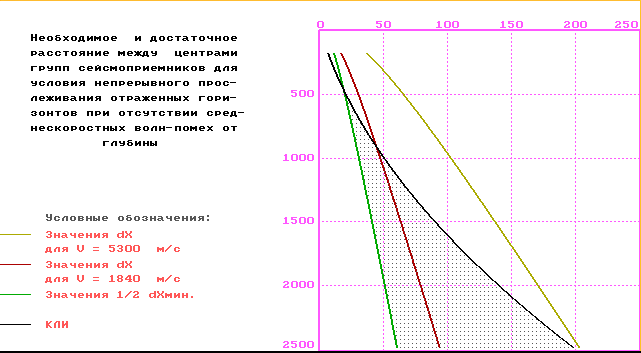

Рисунок 4.6 - Необходимое и достаточное расстояние между центрами групп сейсмоприемников для условия непрерывного прослеживания отраженных горизонтов при отсутствии среднескоростных волн-помех.

Вывод: при Hmin = 50 м шаг исследования x=25 м, при Hmax = 2500 м, увеличивается до x=50 м.

Рисунок 4.6 представляет зону оптимальных dх (тонировка) для условия непрерывного прослеживания отражающих горизонтов при отсутствии среднескоростных волн-помех. В основе метода лежит определение первой зоны Френеля для частотного диапазона полезных волн (f1-f3). Метод основывается на двух утверждениях:

Протяженность объекта в геологической среде должна составлять, по крайней мере, величину зоны Френеля, чтобы этот объект выделялся на временном разрезе с полной энергией отражения. Если протяженность объекта меньше половины Френеля, то он не выявляется, становится прозрачным для данных параметров наблюдения

Если же объект выделяется, т. е. больше 1/2 зоны Френеля, то достаточно перекрыть элемент двенадцатью трасами на временном разрезе. На рисунке 4.6 представлено 4 кривых - зона оптимальных параметров тонирована. Первая и вторая кривые - зависимости расстояния между центрами групп их от глубины и средней скорости до нее и рассчитываются на основе двух вышеупомянутых утверждений.

![]() (4.16)

(4.16)

где dfi - значение первой зоны Френеля на глубине фаций со средней скоростью V1, для волны с частотой f1.

Третья кривая - зависимость предельного значения dx=F(H,V), вычисленного на основе первого утверждения, т. е. с учетом половины величин зоны Френеля, на пределе сейсмического выявления. Левее этой кривой находится область значений dx, ведущих к излишней плотности измерений. В доказательство приведем два соображения:

Объект меньше 1/2 зоны Френеля и следовательно, кинематическими характеристиками сейсмического сигнала не выявляется (динамические признаки требуют принципиально другого подхода к решению этой проблемы). Нет объекта и нет проблем его трассирования.

Если нет специальной задачи по обнаружению и интерпретации различных типов волн, кроме отраженных, то применение dx левее третей кривой приведет к повышению когерентного шума на временном разрезе, поскольку полезная только отраженная волна, а все остальные - помеха. Выше и правее ее - область dx, применение которых приведет к появлению ложных максимумов интенсивности.

Кривая рассчитывается из условий:

![]() (4.17)

(4.17)

где S- апертура наблюдения, т. е. длина наблюденного годографа в метрах, остальные параметры известны из предыдущего пояснения.

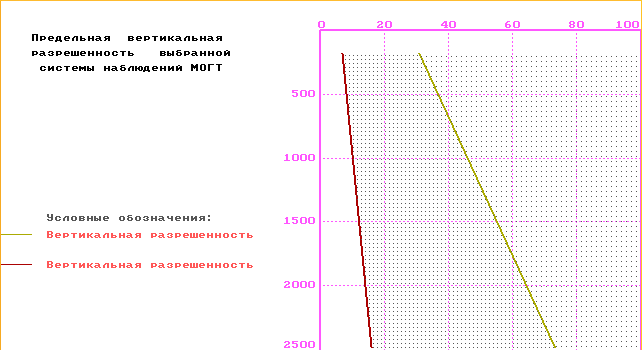

Рисунок 4.7 - Предельная вертикальная разрешенность выбранной системы наблюдений МОГТ

Вывод: При частоте 70Гц вертикальная разрешенность на глубине Hmax=2500 равна 18м; Нmin = 500 равна 10 м.

Рисунок (4.7) демонстрирует предельную вертикальную разрешенность сейсмической записи при выбранных, вышеупомянутых параметрах разреза. Горизонтальная ось - вертикальная разрешенность в метрах, вертикальная - глубина. Расчет сделан на основе принятого в практике утверждения, что два объекта могут быть разрешены в сейсморазведке, если расстояние между ними не менее 1 /4 длины волны. Кривые 1 и 2 соответствуют зависимостям вертикальной разрешенности от глубины и скорости крайних точек частотного диапазона сейсмического сигнала f1 и f2. Следовательно, два объекта, расстояние между которыми по вертикали определяется левее кривых 1 и 2 не будут разделены сейсмическими волнами на два объекта, т. е. на временном разрезе предстанет неразделенный, единый элемент.

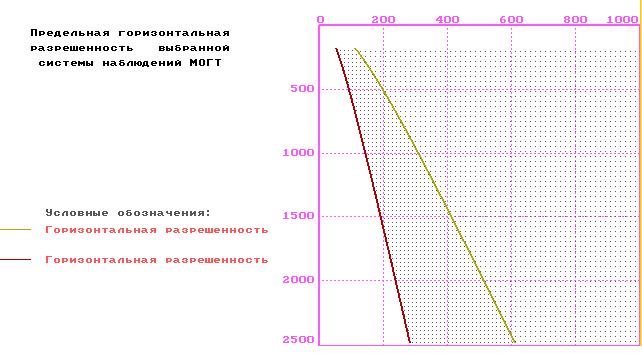

Рисунок 4.8 - Предельная горизонтальная разрешенность выбранной системы наблюдения МОГТ

Вывод: При частоте 70Гц горизонтальная разрешенность на глубине Hmax=2500 равна 230м. при Hmin = 500 м равна 100 м.

Рисунок (4.8) представляет собой график предельной горизонтальной разрешенности системы наблюдения, параметры которой были выбраны выше. По горизонтальной оси откладывается разрешенность в метрах. Вертикальная ось - глубина в метрах. Расчет кривых 1 и 2 графика основан на определении половины зоны Френеля. Известно, что если расстояние между двумя объектами по горизонтали меньше чем 1/2 зоны Френеля, то в сейсмическом поле выделить их не удается. Кривые 1 и 2 представляют собой зависимость между 1/2 df и глубиной. Следовательно если расстояние между двумя объектами будет определяться левее кривых 1 и 2, на временном разрезе разделение не произойдет. Он будет представлен единым элементом.

Параметры системы наблюдения

Модификация - МОГТ, продольное профилирование;

Система наблюдений – центральная;

Тип используемых волн - Р (продольные);

Способ производства работ – конвейерный;

Способ размотки сейсмических кос - вручную с движущихся вездеходов;

Порядок профильных наблюдений - подготовка профиля топобригадами, отрядом пробивки для проезда буровой и сейсморазведочной техники, исследования ЗМС, бурение и зарядка взрывных скважин, исследования МОГТ;

Объемы работ по методике – 242 пог.км;

Кратность прослеживания – 48;

Параметры системы наблюдений - Δl =50 м; Δх=25 м; xmin = 25 м; xmax=2400м. Группирование 22 сейсмоприемников JF-20DX на базе 50 м при последовательном их соединении;

Источник упругих колебаний - взрыв заряда тротила весом 2.5 кг погруженный под подошву ЗМС. Средняя глубина взрывных скважин14 м зависит от мощности ЗМС, которая по материалам с/п 1-01 меняется от 2 до 20 м;

Аппаратура и оборудование: - сейсмостанция "Прогресс-Т2 ";

Способ перемещения сейсмостанции - в балке, транспортируемом трактором;

Параметры регистрации – шаг дискретизации – 2 мс, предварительное усиление – от 24 до 42 Дб.