- •1. Введение…………………………………………………………………3

- •2. Основы виброметрии…………………………………………………..4

- •3. Единицы измерения вибрации……………………………………...11

- •9. Элементная база………………………………………………………78

- •10. Заключение…………………………………………………….………93

- •11. Список использованной литературы………………………………94

- •1. Введение.

- •2. Основы виброметрии.

- •2.1. Простейшее гармоническое колебание

- •2.2. Динамика механических систем

- •2.3. Измерения амплитуды вибрации

- •2.4. Фаза вибрации

- •3. Единицы измерения вибрации

- •3.1. Краткая справка по единицам измерения амплитуды

- •3.2. Смещение, скорость и ускорение.

- •3.3. Сложная вибрация

- •3.4. Собственные частоты

- •3.5. Резонанс

- •3.5. Тест-удар

- •3.6. Частотный анализ.

- •3.7. Примеры временных реализаций и их спектров.

- •3.8. Биения.

- •4. Лазерная виброметрия

- •4.1. Оптическая схема лазерного виброметра

- •4.2. Электрическая схема лазерного виброметра.

- •5. Технико-экономическое обоснование.

- •6. Разработка структурной схемы устройства

- •6.1. Лазер.

- •6.2. Фотодиоды.

- •7. Разработка функциональной схемы устройства.

- •7.1. Преобразователь ток/напряжение для фотодиодов.

- •7.2. Пиковый детектор.

- •7.3. Структурная схема измерительной части устройства

- •7.4. Устройство автоматического выбора частоты дискретизации.

- •7.4.1. Принцип работы устройства.

- •7.4.2. Реализация устройства.

- •8.Разработка модуля расчета поправок по температуре.

- •8.1. Контактные технологии термометрии

- •8.2. Термопреобразователи сопротивления (термометры сопротивления).

- •8.3. Модуль для измерения температуры среды и объекта измерений.

- •8.4. Элементная база

- •8. Элементная база

- •8.1. Генератор опорной частоты.

6.1. Лазер.

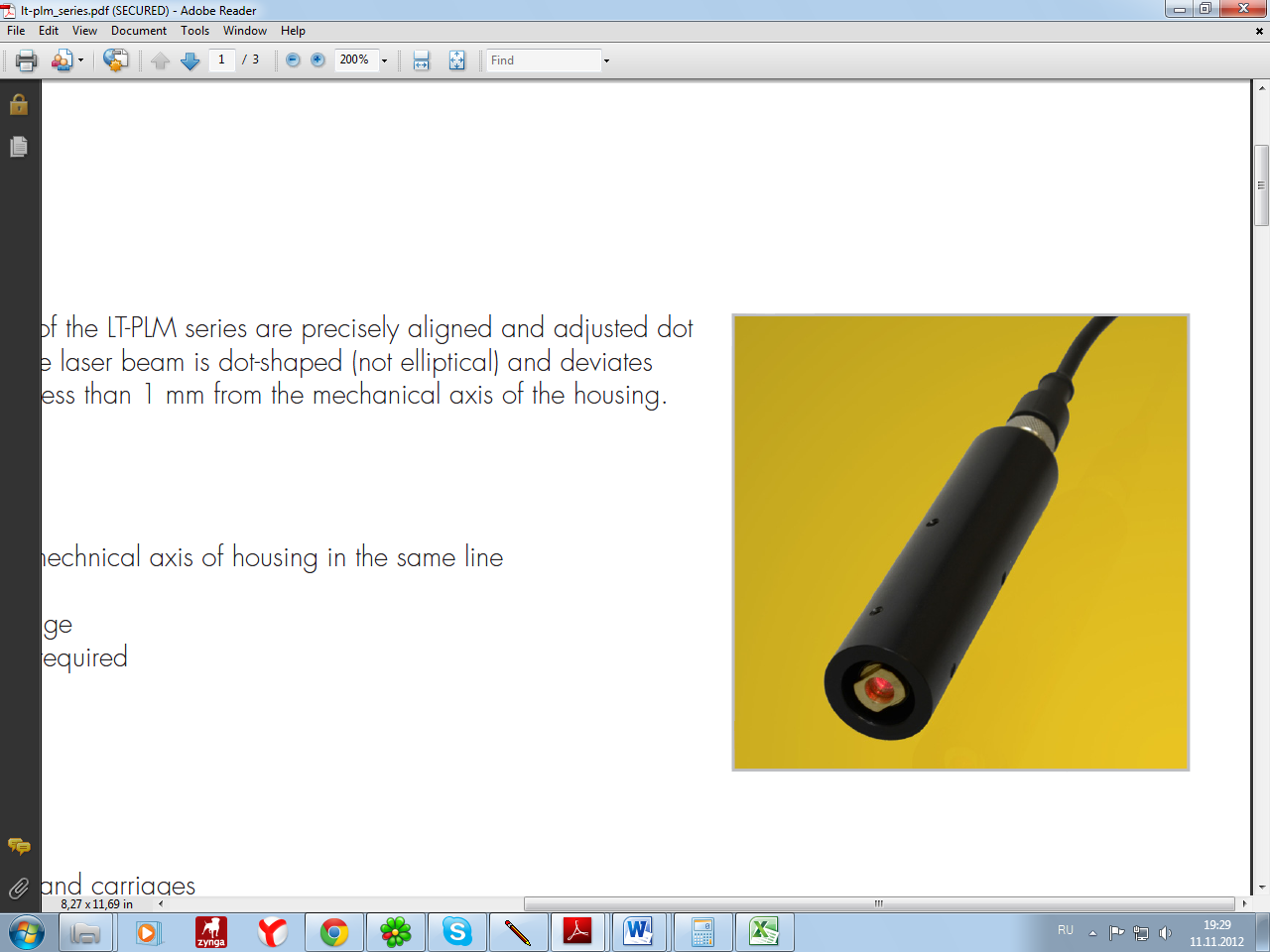

Для реализации интерферометра используем готовый прецизионный лазерный модуль LT-PLM-635-01 фирмы LaserComponents. Это готовый функционально законченный лазер со встроенным стабилизатором напряжения и коллиматором в прочном алюминиевом корпусе. Важная отличительная особенность модуля – высокая точность позиционирования луча, реальное отклонение луча от установленного направления не превышает 0,05 мРадиан (отклонение на 1мм на расстоянии 20м).

Данные лазерные модули предназначены для применения в устройствах высокоточного лазерного позиционирования, а также в измерителях дальности.

Рис. 23. Внешний вид лазерного модуля LT-PLM-635-01.

Длина волны излучения 635 нм, мощность излучения 1мВт, расходимость излучения в пространстве 0,2 мРадиан.

Напряжение питания 4,5 – 30 В, постоянное. Потребление тока не более 50мА. Стоит отметить, что производитель также предлагает готовые источники питания для лазерного модуля, однако их я решил не использовать, поскольку они не имеют входов для управления посредством электрического сигнала.

6.2. Фотодиоды.

Для реализации данного устройства используем фотодиоды SAE230VS фирмы LaserComponentsпредназначенные для реализации в устройствах измерения дальности. Диаметр активной зоны 230мкм, диапазон длин волн 430 – 1000 нм, пиковая чувствительность 635нм, возможно исполнение с узкополосным оптическим фильтром 635 нм.

Параметры фотодиодов

Рабочая температура -55 – 100 0С.

Чувствительность 38 А/Вт

Темновой ток 5 - 20 нА

Ток

шума до 1 пА/![]()

Емкость не более 6 пФ

Характеристики, приведенные в описании производителя

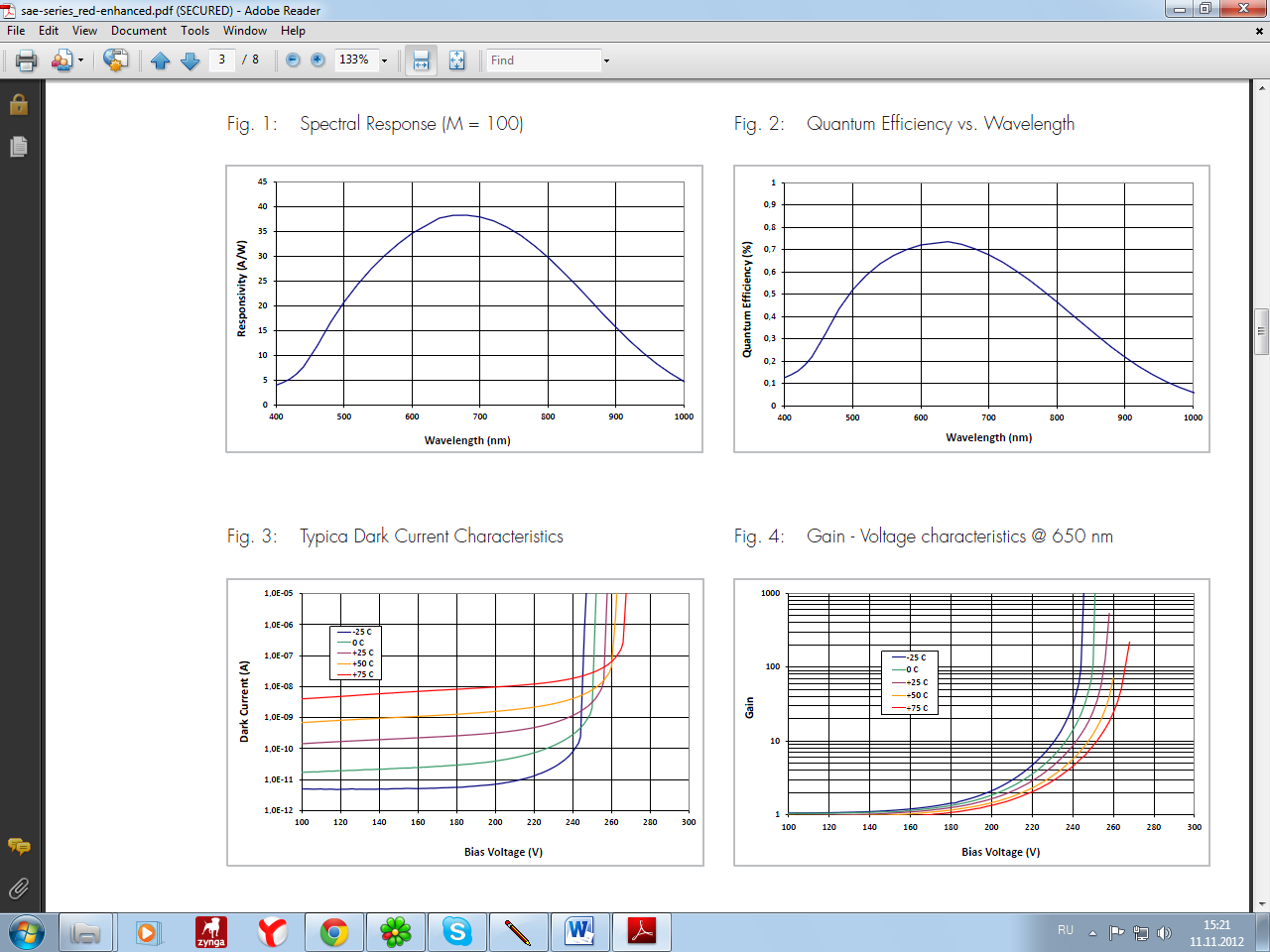

Fig. 1 – зависимость чувствительности (А/Вт) от длины волны, т.е. спектральная чувствительность.

Fig. 2 – величина квантовой эффективности (%) в зависимости от длины волны.

Fig. 3 – типовые характеристики темнового тока на разных температурах.

Fig. 4 – зависимость усиления от напряжения смещения.

7. Разработка функциональной схемы устройства.

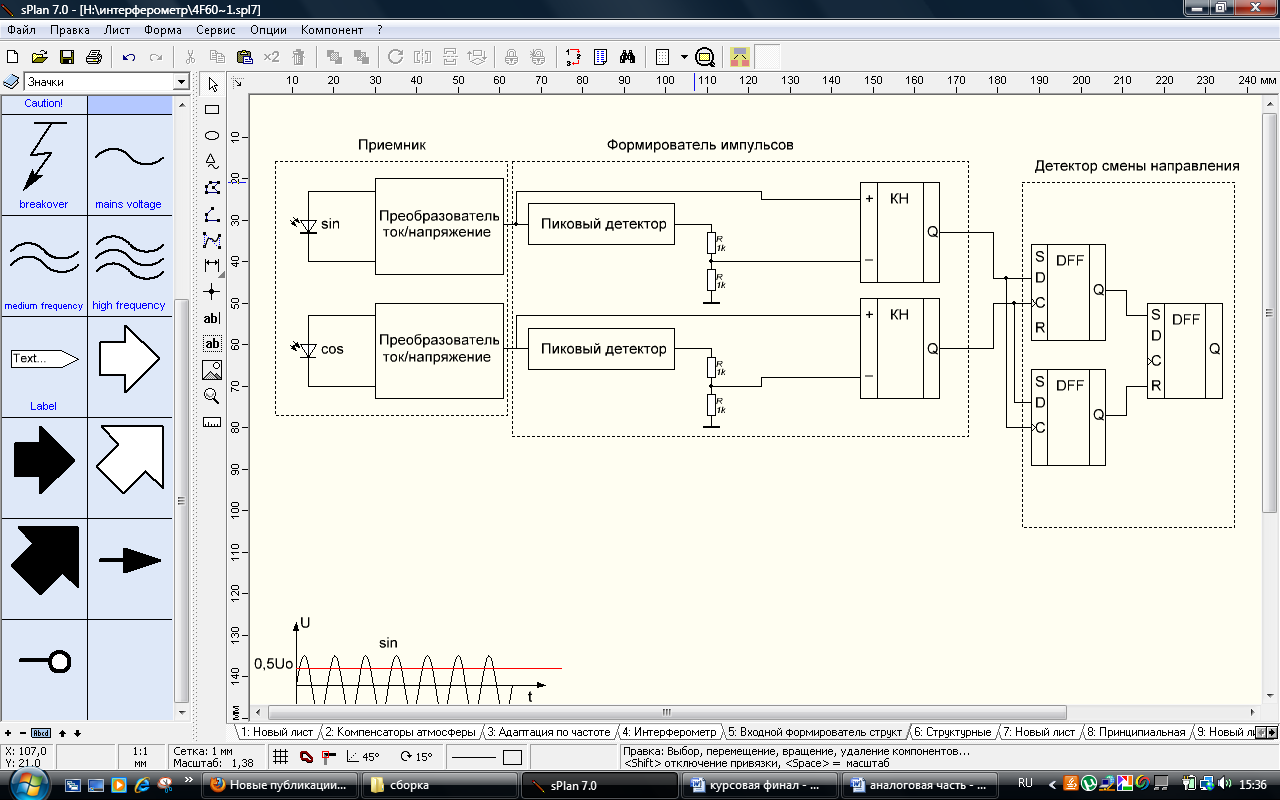

Для того, чтобы преобразовать входное модулированное напряжение в дискретные импульсы применим следующую схему

Рис. 24. Функциональная схема приемной части устройства.

Здесь преобразователи ток/напряжение, преобразуют ток фотодиодов в нормированное по уровню напряжение, свободное от различных помех (синфазная помеха, шум фотодиодов и т.д.). Далее сигнал с каждого канала поступает на сглаживающий пиковый детектор, затем ослабляется вдвое и поступает на компараторы напряжения как опорный сигнал. При превышении этого опорного сигнала формируются импульсы положительной полярности, по уровню соответствующие логической единице цифровой части схемы.

7.1. Преобразователь ток/напряжение для фотодиодов.

Схема включения фотодиодов, которая характеризуется высоким коэффициентом подавления синфазной помехи и хорошим быстродействием

Рис. 24. Схема включения фотодиода с максимальным подавлением синфазной помехи.

Как показано на рис. 24, фотодиод подключается между входами двух преобразователей тока в напряжение на операционных усилителях ОР1 и ОР3, выходы которых соединены с входами дифференциального усилителя ОР2. Ток фотодиода снова течет через два одинаковых сопротивления, на которые действует одинаковая электростатическая шумовая связь. Ток диода создает дифференциальный сигнал на сопротивлениях, а шумовая связь генерирует синфазный сигнал. При прохождении через эти сигналы разделяются: сигнал диода проходит на выход, а шумовой сигнал подавляется.

Неинвертирующие входы обоих преобразователей тока в напряжение заземлены, поэтому на обоих выводах диода устанавливается нулевое напряжение. Кроме того, в такой схеме исключается появление сигнала на синфазных входных емкостях, поэтому увеличивается полоса усиления сигнала и подавления электростатических помех. Важно то, что неинвертирующие входы не подключаются через высокое сопротивление для коррекции ошибок от входного тока. Это не нужно, так как ОР1 и ОР3 формируют согласованные напряжения на своих выходах. Эти напряжения являются синфазным входным сигналом для ОР2, и поэтому они подавляются.

Может оказаться, что магнитную шумовую связь труднее устранить, чем электростатическую, но ее влияние также уменьшается при использовании дифференциальных входов. В этом случае возникает связь через взаимную индуктивность, поэтому основной задачей является минимизация размеров петель проводников вместе с экранированием и максимальным разделением источника и приемника помех. Ее влияние не устраняется электростатическим экраном, поэтому первым шагом должно быть подавление помех непосредственно на их источнике. Силовые трансформаторы, которые невозможно удалить на достаточное расстояние, должны иметь экранирование, чтобы бóльшая часть их магнитных полей оставалась внутри трансформатора. Оставшиеся магнитные связи воздействуют через физическую и схемотехническую конфигурации. Резисторы с большим сопротивлением, используемые в трансимпедансных усилителях, чувствительны к этому воздействию, и соединения между этими резисторами и высокоимпеданснымивходами операционных усилителей должны быть как можно короче. Оставшиеся помехи делаются синфазными за счет согласования формы и размеров проводников, чтобыоперационный усилитель мог их подавить.На рис. 10 большое сопротивление разделено между двумя одинаковыми элементами, которые физически монтируются с одинаковой ориентацией и на одинаковом расстоянии относительно источника магнитных помех. Помехи, наведенные на два резистора, в этом случае создают одинаковые сигналы, которые подавляются на выходе усилителя.

Третья разновидность помех — радиочастотные — хуже ослабляются усилителями, поэтому основные способы борьбы с ними —это экранирование и фильтрация. Источники радиочастотных помех могут оказаться поблизости от схемы с фотодиодом, например, это могут быть цифровые схемы, которые наиболее часто присутствуют в системе.На высоких частотах операционные усилители имеют небольшое усиление и слабое подавление синфазных сигналов, и поэтому они не могут подавлять радиочастотные сигналы. Из-за этих ограничений операционных усилителей и ограничения полосы в основной схеме преобразователя тока в напряжение исследуемые сигналы не могут находиться в радиочастотном диапазоне. Для удаления нежелательных сигналов можно использовать фильтрацию, если ее удастся применить на входе усилителя. Фильтрация после усилителя менее эффективна, так как операционный усилитель может работать подобно радиочастотному детектору, отделяющему более низкие частоты от несущей. Дальнейшее уменьшение этих видов шумов можно получить при помощи радиочастотных экранов и «земляных» слоев на печатной плате.

Выходной сигнал такого преобразователя будет определяться по формуле:

![]()

Учитывая, что величина тока фотодиода равна

![]()

Где

![]() ,

,

![]() которая равна

которая равна

![]()

Здесь

![]() – площадь активной зоны фотодиода, м2,

– площадь активной зоны фотодиода, м2,

![]() – интенсивность лазерного луча, Вт/м2,

– интенсивность лазерного луча, Вт/м2,

![]() –радиус

активной зоны фотодиода, м2,

– угол расходимости лазерного луча,

Радиан,

–радиус

активной зоны фотодиода, м2,

– угол расходимости лазерного луча,

Радиан, ![]() –расстояние

от излучателя до приемника.

–расстояние

от излучателя до приемника.

Так

при расстоянии ![]() принимаемая одним фотодиодом максимальная

мощность будет равна 0,3мВт, а минимальная

принимаемая мощность соответственно

– 0, 15мВт

принимаемая одним фотодиодом максимальная

мощность будет равна 0,3мВт, а минимальная

принимаемая мощность соответственно

– 0, 15мВт

Соответственно, для удобства дальнейшего преобразования максимальное выходное напряжение должно соответствовать напряжению уровня логической «1» цифровой части устройства, т.е. 3,5 В. Тогда