- •Коэффициент автономии (Ка) определяется по формуле:

- •Коэффициент финансового риска (Кфр):

- •Для характеристики источников формирования запасов определяют три основных показателя.

- •2.4. Анализ ликвидности баланса и платежеспособности предприятия

- •3.1. Анализ деловой активности предприятия

- •3.2. Оценка рентабельности

- •Управление оборотным капиталом предприятия

- •II. Расчет оптимального размера оборотных активов

- •Тема 3. Управление запасами

- •Тема «Управление дебиторской задолженностью»

- •Контроль дебиторской задолженности.

- •Разработка кредитной политики.

- •Добровольным урегулированием задолженности.

- •Управление персоналом

3.2. Оценка рентабельности

Коэффициенты рентабельности показывают, насколько прибыльна деятельность компании.

Наиболее часто используемыми показателями являются:

Коэффициент рентабельности всех активов предприятия (рентабельность активов) (Кра) показывает, сколько денежных единиц потребовалось предприятию для получения для получения одной денежной единицы прибыли, независимо от источника привлечения этих средств. Этот показатель является одним из наиболее важных индикаторов конкурентоспособности предприятия. Уровень конкурентоспособности определяется посредством сравнения рентабельности всех активов анализируемого предприятия со среднеотраслевым коэффициентом.

,

,

где ЧП – чистая прибыль;

– среднегодовая

стоимость активов предприятия.

– среднегодовая

стоимость активов предприятия.

Коэффициент рентабельности реализации (рентабельность реализации) (Крр) показывает, сколько денежных единиц чистой прибыли принесла каждая денежная единица реализованной продукции.

,

,

Коэффициент рентабельности собственного капитала (рентабельность собственного капитала) (Крск) позволяет определить эффективность использования капитала, инвестированного собственниками и сравнить этот показатель с возможным получением дохода от вложения этих средств в другие ценные бумаги. Этот коэффициент показывает, сколько денежных единиц чистой прибыли заработала каждая денежная единица, вложенная собственниками предприятия.

,

,

где

– среднегодовая стоимость собственного

капитала.

– среднегодовая стоимость собственного

капитала.

Коэффициент рентабельности основной деятельности (Крод) характеризует величину прибыли, получаемую на каждую единицу затрат на производство и реализацию продукции

где Прп – прибыль от реализации продукции,(с.050 ф.2)

С – затраты на производство и реализацию продукции (с.020 ф.2)

Лекция №2 КРАТКОСРОЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА КАК СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ ОРГАНИЗАЦИИ

Проблема финансовой политики в краткосрочном периоде связана с комплексным управлением текущими активами, текущими пассивами и включает в себя анализ и управление:

оборотным капиталом,

запасами,

дебиторской задолженностью,

к

редиторской

задолженностью,

редиторской

задолженностью,денежными средствами.

Необходимо рассмотреть каждый из этих элементов управления краткосрочной финансовой политики по отдельности.

Управление оборотным капиталом предприятия

В условиях рыночных отношений оборотный капитал приобретает особо важное значение. Ведь он представляет собой часть производительного капитала, которая переносит свою стоимость на вновь созданный продукт полностью и возвращается к предпринимателю в денежной форме в конце каждого кругооборота капитала. Таким образом, оборотный капитал является важным критерием в определении прибыли предприятия.

Капиталом предприятия называют овеществленные средства производства. Капитал как средство производства делится на средства и предметы труда, которые участвуют в создании продукции и услуг, но различаются по их функциям в процессе производства. Средства труда составляют вещественное содержание основных производственных фондов, т. е. основного капитала, предметы труда — оборотных производственных фондов, т. е. оборотного капитала. Независимо от того, разделяется ли капитал предприятия на собственный, заемный, основной или оборотный, постоянный или переменный, он находится в процессе непрерывного движения, принимая лишь различные формы в зависимости от конкретной стадии кругооборота.

Определение оборотного капитала неразрывно связано как с понятием «оборотные средства», так и с термином «оборотные активы». Знак равенства можно поставить только между понятиями «оборотный капитал» и «оборотные активы». Термин «оборотные средства» необходимо четко отграничить от двух вышеназванных понятий. Оборотные средства представляют собой денежные средства, вложенные в оборотные активы предприятия, которые обеспечивают непрерывность финансово-хозяйственной деятельности предприятия. При этом они должны в любой момент времени находиться в каждой стадии кругооборота (рис. 1. Схема кругооборота оборотных средств):

Рис.1 Схема кругооборота оборотных средств

Оборотный капитал, как и оборотные активы, с одной стороны, формирует часть имущества предприятия, воплощенную в запасах, незаконченных расчетах, денежных средствах и краткосрочных финансовых вложениях. С другой стороны, это часть капитала предприятия, отраженная в пассиве баланса и обеспечивающая непрерывность хозяйственного процесса. Кроме этого следует отметить, что оборотные средства в ходе осуществления процесса производства продукции не расходуются и не потребляются предприятием, они лишь вкладываются в производственный процесс и поддерживают его непрерывность. Оборотные средства проходят все стадии данного процесса и полностью возвращаются в денежной форме в размере, авансированном на первом этапе производственного цикла, увеличенном на сумму полученной от реализации готовой продукции прибыли. Оборотные активы, или оборотный капитал, представляют собой совокупность имущественных ценностей, обслуживающих текущую деятельность предприятия и полностью потребляемых в течение одного производственно-коммерческого цикла. Их возмещение происходит из выручки от продажи готовой продукции в течение одного года.

Оборотные средства, оборотные активы и оборотный капитал — внешне похожие, но неидентичные понятия, поэтому в качестве синонимов можно рассматривать только два последних термина. Это дает возможность оценить и раскрыть многие аспекты и теоретические проблемы управления оборотным капиталом, а затем перевести их в практическую плоскость решения финансовых проблем.

Классификация оборотного капитала происходит по нескольким признакам:

по периоду источникам формирования (валовые оборотные активы, чистые оборотные активы, собственные оборотные активы);

по видам (запасы сырья, материалов, полуфабрикатов, запасы готовой продукции, собственные оборотные активы, денежные активы, прочие виды);

по характеру участия в производственном цикле (оборотные активы, обслуживающие производственный цикл предприятия; оборотные активы, обслуживающие финансовый (денежный) цикл предприятия);

по периоду функционирования (постоянная часть оборотных активов, перемененная часть оборотных активов);

в зависимости от практики контроля, планирования, управлении (ненормируемые, нормируемые);

по степени ликвидности (абсолютно ликвидные средства, быстро реализуемые оборотные активы, медленно реализуемые оборотные активы)

По функциональному назначению в процессе производства и обращения, оборотный капитал предприятия подразделяется на оборотные производственные фонды и фонды обращения. Исходя из этого деления, оборотный капитал можно охарактеризовать как средства, вложенные в оборотные производственные фонды и фонды обращения и совершающие непрерывный кругооборот в процессе хозяйственной деятельности.

Оборотные производственные фонды предприятий состоят из трех частей:

производственные запасы (это предметы труда, необходимые для начала производственного процесса, состоящие из сырья, основных и вспомогательных материалов, топлива, горючего, запасных частей и комплектующих изделий);

незавершенное производство (предметы труда, вступившие в производственный процесс: материалы, детали, узлы и изделия) и полуфабрикаты собственного изготовления;

расходы будущих периодов (невещественные элементы оборот ных производственных фондов, включающие затраты на подготовку и освоение новой продукции).

Таким образом, оборотные производственные фонды обслуживают сферу производства, полностью переносят свою стоимость на вновь созданный продукт, при этом изменяют свою первоначальную форму. И все это — в течение одного производственного цикла или кругооборота.Этот период складывается из отрезка времени между уплатой денег за сырье и материалы и поступлением денег от продажи готовой продукции. На продолжительность этого периода влияют: период кредитования предприятия поставщиками, период кредитования предприятием покупателей, период нахождения сырья и материалов в запасах, период производства и хранения готовой продукции на складе.

Для формирования оборотных средств предприятие использует собственные, заемные и привлеченные ресурсы. Собственные средства играют главную роль, так как предприятие должно обладать определенной имущественной и оперативной самостоятельностью. В месте с тем, привлеченные и заемные средства стимулируют стремление к более эффективному использованию оборотных средств.

Собственные оборотные средства формируются за счет собственного капитала предприятия (уставный капитал, резервный капитал, нераспределённая прибыль и др.).

Величина собственного оборотного капитала определяется как СОК = СК-ВА, где СК –величина собственного капитала, ВА- внеоборотные активы. Собственные оборотные средства находятся в режиме постоянного пользования. Потребность предприятия в собственном оборотном капитале является объектом планирования и отражается в его финансовом плане.

Заемные оборотные средства формируются в форме банковских кредитов, а также кредиторской задолженности. Они представляются предприятию во временное пользование. Одна часть — платная (кредиты и займы), другая — бесплатная (кредиторская задолженность). Потребность предприятия в заемных оборотных средствах также является объектом планирования и отражается в бизнес-плане (стратегия финансирования).

В разных странах между собственным и заемным капиталом используются различные соотношения (нормативы). В России применяют соотношение 50/50, в США — 60/40, а в Японии — 30/70.

Группировка оборотных средств по способу отражения в балансе предприятия позволяет выделить следующие их группы:

Материальные оборотные средства в запасах — Е3. Сюда входят все статьи из раздела II актива баланса: производственные запасы, незавершенное производство, расходы будущих периодов, готовая продукция, товары, прочие запасы;

Дебиторская задолженность — Е

. В состав дебиторской за

долженности

включаются следующие статьи из раздела

II

актива

баланса:

товары отгруженные, расчеты с дебиторами,

авансы,

выданные поставщикам и подрядчикам,

прочие

оборотные

активы;

. В состав дебиторской за

долженности

включаются следующие статьи из раздела

II

актива

баланса:

товары отгруженные, расчеты с дебиторами,

авансы,

выданные поставщикам и подрядчикам,

прочие

оборотные

активы;Денежные средства — Е

.

В состав денежных средств включаются

следующие

статьи из раздела II

актива баланса: касса,

расчетный

счет,

валютный счет, прочие денежные средства,

краткосрочные

финансовые

вложения;

.

В состав денежных средств включаются

следующие

статьи из раздела II

актива баланса: касса,

расчетный

счет,

валютный счет, прочие денежные средства,

краткосрочные

финансовые

вложения;Общая сумма оборотного капитала — Е.

Е= Е3 + Е + Е

Классификация оборотных средств по степени их ликвидности и степени финансового риска характеризует качество средств предприятия, находящихся в обороте. Задача такой классификации — выявление тех текущих активов, возможность реализации которых представляется маловероятной.

Первоначально оборотные средства формируются при создании предприятия как часть его уставного капитала. Источники формирования здесь почти те же, что и у основных средств: акционерный капитал, паевые взносы, бюджетные средства. Они направляются на приобретение производственных запасов, поступающих в производство для изготовления товарной продукции. До момента оплаты готовой продукции потребителем предприятие испытывает потребность в денежных средствах. Поэтому предприятие может использовать и другие источники пополнения оборотных средств — заемные. К ним относятся: кредиторская задолженность, кредиты банков.

Потребность предприятия в оборотных средствах зависит от множества факторов:

объемов производства и реализации;

вида бизнеса (характера деятельности предприятия);

масштаба деятельности (бизнеса);

длительности производственного цикла;

структуры капитала предприятия;

учетной политики предприятия и системы расчетов;

условий и практики кредитования хозяйственной деятельности предприятий;

уровня материально-технического снабжения;

видов и структуры потребляемого сырья;

темпов роста объемов производства и реализации продукции предприятия;и т.д.

Прирост оборотных средств может происходить за счет следующий факторов:

увеличение собственного капитала;

увеличение нераспределенной прибыли;

увеличение доли заемного капитала;

увеличение кредиторской задолженности.

Из всех перечисленных факторов, формирующих величину оборотных средств, наиболее реальным для их прироста является нераспределенная прибыль организации, что в условиях экономического кризиса крайне проблематично для отечественных производителей.

В современных условиях многие предприятия испытывают недостаток оборотных средств, что обусловлено:

внутренними признаками (недостатки в работе предприятия, отсутствие планирования оборотных средств и т. д.);

внешними признаками (изменение цен, инфляция, спад про- изводства, нестабильность нормативно-правовой базы и налогового законодательства).

Расходы и риски, связанные с недостатком оборотных средств:

увеличение продолжительности операционного цикла;

снижение объема продаж из-за недостаточных запасов готовой продукции;

дополнительные затраты на решение вопросов дополнительного финансирования.

Проблема оптимизации оборотных средств является одной из важнейших, от решения которой зависит уровень ликвидности коммерческой организации.

В настоящее время коммерческая организация должна выбирать либо оборачиваемость, либо ликвидность, так как величина активов имеет противоположное влияние на указанные коэффициенты1.

Для эффективного управления компанией необходимо точно определять, сколько оборотного капитала требуется для функционирония бизнеса в целом по предприятию. При существовании нескольких направлений в бизнесе встает вопрос о том, какой объем вложений требуется в каждое направление и какое направление дает наибольшую отдачу от вложения капитала.

Целевой установкой управления оборотным капиталом является определение объема и структуры оборотного капитала, источников покрытия и соотношения между ними, достаточного для обеспечения производственной и эффективной финансовой деятельности предприятия.

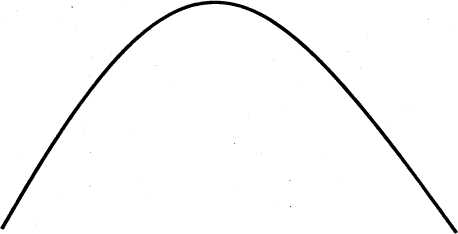

Сформулированная целевая установка имеет стратегический характер; не менее важным является поддержание оборотного капитала в размере, оптимизирующем управление текущей деятельностью. С этих позиций важнейшей финансово-хозяйственной характеристикой предприятия является его ликвидность, т. е. возможность обратить активы в наличность и погасить свои платежные обязательства. Для любого предприятия достаточный уровень ликвидности является одной из важнейших характеристик стабильности хозяйственной деятельности. Потеря ликвидности чревата не только дополнительными издержками, но и периодическими остановками производственного процесса. При некотором оптимальном уровне оборотного капитала прибыль становится максимальной. Дальнейшее повышение величины оборотных средств приведет к тому, что предприятие будет иметь в распоряжении временно свободные, бездействующие текущие активы, а также излишние издержки финансирования, что повлечёт снижение прибыли (рис. 4.1. Уровень оборотного капитала).

Низкий Средний Высокий

У ровень

оборотного капитала

ровень

оборотного капитала

Процесс разработки краткосрочной финансовой политики управления оборотными активами фирмы можно представить определенным набором последовательных действий:

I. Анализ оборотных активов предприятия за предшествующий период, к-й позволяет установить общий уровень эффективности управления оборотными активами и выявить основные пути его увеличения в будущем периоде. Данный анализ проводится в 4 этапа.

На первом этапе определяется динамика общего объема оборотного капитала компании, включающая в себя детальный анализ темпов изменения средней суммы оборотных активов и сопоставление их с темпами изменения объема реализации продукции, а также анализ динамики удельного веса оборотных активов предприятия в общем объеме активов.

(табл.)

На втором этапе производится исследование динамики состава оборотных активов фирмы в разрезе основных их видов1, что позволяет сравнить темпы изменения каждого вида оборотных активов и темпов изменения объема производства и реализации готовой продукции, а также оценить ликвидность всех видов оборотных активов.

(Табл.)

На третьем этапе изучается оборачиваемость отдельных видов оборотных активов (анализ деловой активности). Коэффициенты деловой активности позволяют проанализировать, насколько эффективно предприятие использует свои средства. К этой группе относятся различные показатели оборачиваемости. Показатели оборачиваемости имеют большое значение для оценки финансового положения предприятия, поскольку скорость оборота средств, т. е. скорость превращения их в денежную форму, оказывает непосредственное влияние на платежеспособность предприятия. Кроме того, увеличение скорости оборота средств, при прочих равных условиях, отражает повышение производственно-технического потенциала предприятия.

Используются следующие показатели оборачиваемости:

Прямой коэффициент оборачиваемости (количество оборотов) за определенный период времени — год, квартал. Этот показатель отражает число кругооборотов, совершаемых оборотными средствами предприятия, например, за год. Он рассчитывается как частное от деления объема реализованной (или товарной) продукции на оборотный капитал, который берется как средняя сумма оборотных средств:

Коб=ВРП/ .

Где – среднегодовая величина оборотных средств(активов)( с.290 ф№1)

Прямой коэффициент оборачиваемости показывает величину реализованной (или товарной) продукции, приходящуюся на I рубль оборотных средств.

Коэффициент оборачиваемости характеризует уровень производственного потребления оборотных средств. Рост прямого коэффициента оборачиваемости, т.е. увеличение скорости оборота, совершаемого оборотными средствами, означает, что предприятие рационально и эффективно использует оборотные средства. Снижение числа оборотов свидетельствует об ухудшении финансового состояния предприятия.

Оборачиваемость оборотного капитала (ОБок) в днях определяется делением оборотного капитала на однодневный оборот, определяемый как отношение объема реализации ВРП к длительности периода в днях Д или же как отношение длительности периода к количеству оборотов Коб:

ОБок=Д/Коб ( дни 360/90…) Коб см.выше.

Чем меньше длительность периода обращения или одного оборота оборотного капитала, тем, при прочих равных условиях, предприятию требуется меньше оборотных средств. Чем быстрее оборотные средства совершают кругооборот, тем лучше и эффективней они используются. Таким образом, время оборота капитала влияет на потребность в совокупном оборотном капитале. Сокращение этого времени — ведет к повышению эффективности использования оборотных средств и увеличению их отдачи.

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (Кодз) – показывает, сколько раз в среднем дебиторская задолженность (или только счета покупателей) превращалась в денежные средства в течение отчетного периода.

,

,

где ДЗ – среднегодовая величина дебиторской задолженности.

Коэффициенты оборачиваемости дебиторской задолженности можно также рассчитать в днях. Для этого необходимо количество дней в году (360) разделить на рассмотренные коэффициенты. Тогда можно определить, сколько в среднем дней требуется для оплаты соответственно дебиторской либо кредиторской задолженности.

- Коэффициент оборачиваемости материально-производственных запасов (Компз) отражает скорость реализации этих запасов. В ходе анализа этого показателя необходимо учитывать влияние оценки материально-производственных запасов, особенно при сравнении деятельности данного предприятия с конкурентами.

В целом, чем выше показатель оборачиваемости запасов, тем меньше средств связано в этой наименее ликвидной статьей оборотных средств, тем более ликвидную структуру имеют оборотные средства и тем устойчивее финансовое положение предприятия (при прочих равных условиях).

,

,

где – среднегодовая стоимость материально-производственных запасов.

Для того, чтобы узнать, сколько дней требуется для продажи (без оплаты) материально-производственных запасов 360 дней разделить на его величину.

Длительность операционного цикла (Доц) - по нему определяют, сколько дней в среднем требуется для производства, продажи и оплаты продукции предприятия; т.е. в течение какого периода денежные средства связаны с материально-производственными запасами.

,

где Одз – оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях;

Омпз – оборачиваемость материально-производственных запасов, в днях.

???? Производственный цикл

?????Финансовый цикл

На этом можно считать третий этап завершенным.

На четвертом этапе определяется рентабельность оборотных активов и детально анализируются факторы, ее определяющие.

Рентабельность является одним из основных показателей, характеризующих эффективность производственного процесса. Она показывает уровень отдачи вложенных в производственный процесс оборотных активов предприятия и определяется по следующей формуле:

Коэффициент рентабельности всех активов предприятия (рентабельность активов) (

)

показывает, сколько денежных единиц

потребовалось предприятию для получения

для получения одной денежной единицы

прибыли, независимо от источника

привлечения этих средств. Этот показатель

является одним из наиболее важных

индикаторов конкурентоспособности

предприятия. Уровень конкурентоспособности

определяется посредством сравнения

рентабельности всех активов анализируемого

предприятия со среднеотраслевым

коэффициентом.

)

показывает, сколько денежных единиц

потребовалось предприятию для получения

для получения одной денежной единицы

прибыли, независимо от источника

привлечения этих средств. Этот показатель

является одним из наиболее важных

индикаторов конкурентоспособности

предприятия. Уровень конкурентоспособности

определяется посредством сравнения

рентабельности всех активов анализируемого

предприятия со среднеотраслевым

коэффициентом.

,

,

где ЧП – чистая прибыль;

–

среднегодовая

стоимость оборотных активов

–

среднегодовая

стоимость оборотных активов