- •18.1. Назначение, виды и содержание стройгенпланов

- •Условные обозначения элементов на строительных генеральных планах

- •18.2. Размещение машин и механизмов

- •Данные по привязке башенных кранов

- •18.3. Внутрипостроечные дороги

- •18.4. Приобъектные склады

- •Нормы хранения запаса основных материалов и изделий

- •Расчетные нормы для определения площади складов открытого хранения строительных материалов, конструкций и деталей

- •18.5. Временные здания

- •Показатели для определения площадей временных зданий

- •Перечень инвентарных зданий, рекомендуемых для применения

- •18.6. Электроснабжение

- •Нормативы удельной электрической мощности и количества воды на 1 млн. Руб. Стоимости строительно-монтажных работ

- •Значения коэффициентов спроса и мощности

- •Удельные показатели мощности

- •Характеристика комплектных трансформаторных подстанций и передвижных электростанций

- •18.7. Временное водоснабжение и канализация

- •Нормативы расхода воды на производственные нужды

- •18.8. Обеспечение строительства теплом, сжатым воздухом, кислородом и другими газами

- •18.9. Требования охраны труда и сохраненияокружающей среды при разработке строительных генпланов

- •11.4. Выбор кранов

- •Глава 21. Техника безопасности при производстве строительно-монтажных работ

- •21.1. Безопасная организация труда на строительной площадке

- •Строительные знаки безопасности

- •Допустимое расстояние (м) по горизонтали от основания откоса выемки до ближайшей опоры машины при различных видах грунта

- •Границы опасных зон при возможном падении предмета

18.2. Размещение машин и механизмов

При размещении на строительной площадке машин учитывают:

безопасные условия работы механизмов;

факторы влияния устанавливаемого механизма на работу других механизмов, размещенных в зоне его действия или на смежных участках;

компактность в расположении механизмов, подъездов, складов материалов и готовой продукции, бесперебойную их доставку;

сокращение трудоемкости, материальных и финансовых затрат при установке механизмов и дальнейшей их эксплуатации.

Наиболее сложной задачей является размещение (привязка) кранов и подъемников.

Для привязки на СГП монтажных кранов осуществляют выбор типов и марок кранов, поперечную и продольную привязки кранов, расчет зон действия кранов с учетом ограничений.

Башенные краны при отсутствии ограничений подбирают по грузоподъемности QK, высоте подъема стрелы Нс и вылету стрелы Lc (см. п. 11.4).

При поперечной привязке башенного крана с поворотной платформой, размещаемой в нижней его части, ось подкрановых путей

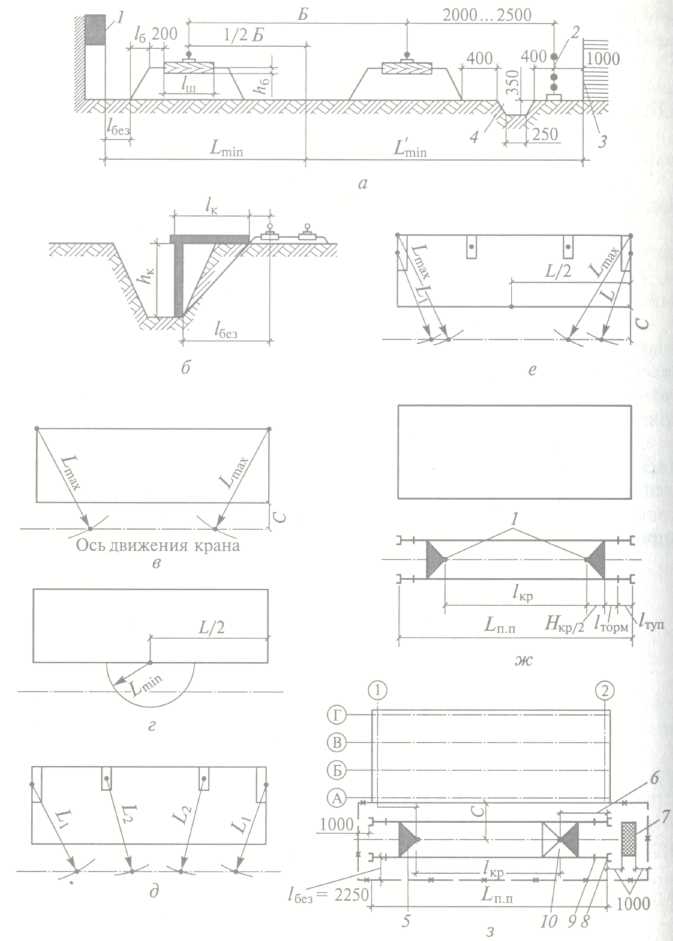

Рис. 18.1. Схема привязки и расчета подкрановых путей на стройгенплане:

а, б — схемы для расчета поперечной привязки у здания и выемки; в, г, д, е, ж — то же для продольной привязки; з — схемы привязки подкрановых путей; С — расстояние от оси крана до здания; 1 — здание; 2 — ограждение; 3 — зона склада; 4 — канава; 5 — крайние стоянки крана; 6 — привязка крайней стоянки к оси здания; 7— контрольный груз; 8 — конец рельса; 9 — место установки тупика;

10 — база крана

ориентировочно располагают от выступающей части здания на минимальном расстоянии

Lmin= Rз.г+d,

где Rз.г – задний габарит крана (радиус поворота платформы); d — минимально допустимое безопасное расстояние от выступающей части крана до габарита здания (см. рис. 11.5).

В случае привязки других башенных кранов расстояние от оси подкрановых путей до наружной грани здания (рис. 18.1, а)

Lmin= (Б +lш) /2 + 0,2 + lб + lбез,

где Б — база крана (расстояние между центрами рельсов); lш — длина полушпалы — 1,375 м;

0,2 — минимальное расстояние от конца полушпалы до откоса балластной призмы, м; lб — размер заложения балластного слоя (определяется по табл. 18.2, а); lбез — безопасное расстояние от нижнего края балластной призмы до габарита здания, равное 0,7 м на высоте до 2 м, 0,4 м на высоте более 2 м.

В зависимости от вылета стрелы крана и его размещения минимальные расстояния между рельсовыми путями и внутрипостроечной дорогой составляют 6,5... 12,5 м. Расстояние Lmin между осью подкрановых путей и линией складирования материалов можно определить, пользуясь рис. 18.1, а.

Таблица 18.2

Данные по привязке башенных кранов

-

Марка

База крана, м

Задний габарит, м

Размеры балластного слоя, м, (толщина/заложение)

Минимальное расстояние от стены до рельса, м

МБСТК-80-100 КБ-404

КБ-100

МСК-5-20

КБ-160.2

КБн-160.2

КБ-405

КБ-503А

КБн-250

МСК-250

КБ-674

6

6

4,5

6

6

6

7,5 7,5 7,5 7,5 4,5

3,7 3,8 3,5 4,5 3,8 3,8 3,8 5,5 5,5

4

4

0,2/0,30 0,2/0,30 0,3/0,45 0,30/0,45 0,35/0,50 0,40/0,60 0,45/0,70 0,40/0,60 0,40/0,60 0,40/0,60 0,45/0,70

–

–

2,05 2,20 1,50 1,50 1,70 2,45 2,45 1,35 2,00

Поперечную привязку рельсовых кранов, располагаемых у выемок, не имеющих специальных креплений, выполняют по формуле (рис. 18.1, б):

Lmn = (Б + /ш)/2 + 0,2 + lб + lк,

где lк — наименьшее расстояние от основания откоса выемки до нижнего края балластной призмы (для песков и супесей lк = 1,5hK + 0,4; для остальных грунтов lк = hK + 0,4).

При установке стреловых самоходных кранов вблизи неукрепленных выемок наименьшее расстояние от основания выемки до ближайшей опоры машины принимается в соответствии с данными, приведенными в табл. 21.2.

Продольная привязка подкрановых путей башенных кранов заключается в определении требуемой протяженности подкрановых путей:

Lп.п= Нкр +lкр +2lторм+lтуп

где Нкр — длина базы крана (см. прил. 2); lкр — расстояние между крайними стоянками крана; lторм — длина тормозного пути крана (принимается 1,5 м); lтуп — расстояние от конца рельса до тупика, равное 0,5 м.

Для определения lкр пользуются графическим способом (рис. 18.1, в —ж), для чего на оси передвижения крана делают J засечки циркулем в принятом масштабе из противоположных углов здания максимальным вылетом стрелы Lmax, из середины внутреннего контура здания минимальным вылетом стрелы Lmin, из центров наиболее тяжелых элементов соответствующими вылетами стрел при данной грузовой характеристике крана. Затем по крайним засечкам определяют расстояние между центрами крана lкр в крайнем положении. Расчетную длину подкрановых путей Lп.п при необходимости увеличивают с учетом кратности длины полузвена 6,25 м.

В соответствии с правилами Госгортехнадзора минимальная 1 протяженность путей должна составлять 25 м (2 звена по 12,5 м). При работе в стесненных условиях допускается установка крана на одном звене подкрановых путей (фактически стационарная работа крана), но в этом случае звено должно быть уложено на жесткое основание (фундаментные блоки или специальные сборные конструкции).

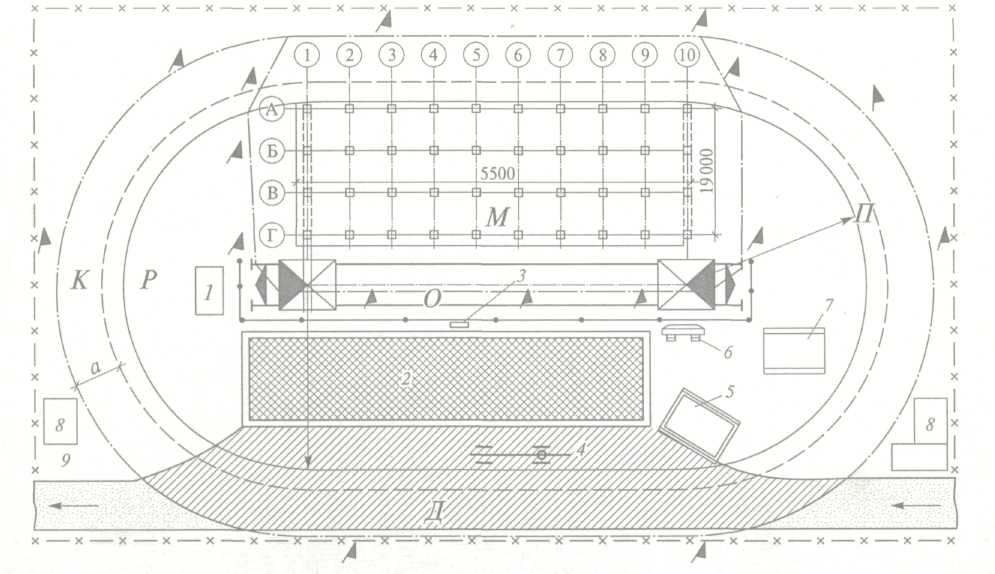

При работе крана на строительстве зданий можно выделить следующие опасные для нахождения людей зоны (рис. 18.2):

монтажную (М) — пространство, где возможно падение груза при установке и закреплении элементов. Площадь этой зоны определяется контуром здания с добавлением 7 м при высоте здания до 20 м, Юм — при высоте более 20 м (см. на рис. 18.2 штрихпунктирная линия). В монтажной зоне можно размещать

Рис. 18.2. Обозначение зон башенных и рельсовых стреловых кранов на стройгенплане:

1 — место нахождения контрольного груза; 2 — площадка для складирования; 3 — шкаф электропитания крана; 4 — площадка для разгрузки автотранспорта; 5 — площадка для приема раствора; 6 — стенд со схемами строповки грузов; 7 — место для хранения грузозахватных приспособлений и тары; 8— КПП; 9 — место мойки колес

только монтажные механизмы, складирование материалов здесь запрещено;

обслуживания крана или рабочая зона крана (Р), определяемая радиусом максимального рабочего вылета стрелы крана на участке между крайними стоянками крана на рельсовом пути или полосе движения;

перемещения грузов (77) — место возможного падения груза при перемещении. Для большинства кранов граница зоны определяется радиусом, равным сумме максимального рабочего вылета крюка и У2 длины самого длинного из перемещаемых грузов (на рис. 18.2 штриховая линия);

опасную для нахождения людей (К) в период подъема, установки и закрепления грузов. Границы зоны определяются по табл. 21.3 с учетом вероятного рассеивания при возможном падении груза.

опасную подкрановых путей (О) — огражденная территория подкрановых путей. Минимальное расстояние от рельса до ограждения принимается равным 0,7 м;

опасную работы подъемника принимают не менее 5 м от габарита подъемника в плане, а при подъеме на большую высоту на каждые 15 м подъема добавляют 1 м;

опасную дороги (Д) — участки дорог, подъездов и подходов в пределах перечисленных зон, где могут находиться люди, не участвующие в работе с краном, транспортные средства и другие механизмы (на рис. 18.2 заштрихована);

опасную монтажа конструкций (3), указываются при вертикальной привязке крана (рис. 18.3). Они появляются при монтаже конструкций верхних этажей здания. Наличие опасных зон монтажа конструкций требует разработки специальных мероприятий (выдача нарядов на особо опасные монтажные работы, ограждение зон видимыми сигналами и т.д.).

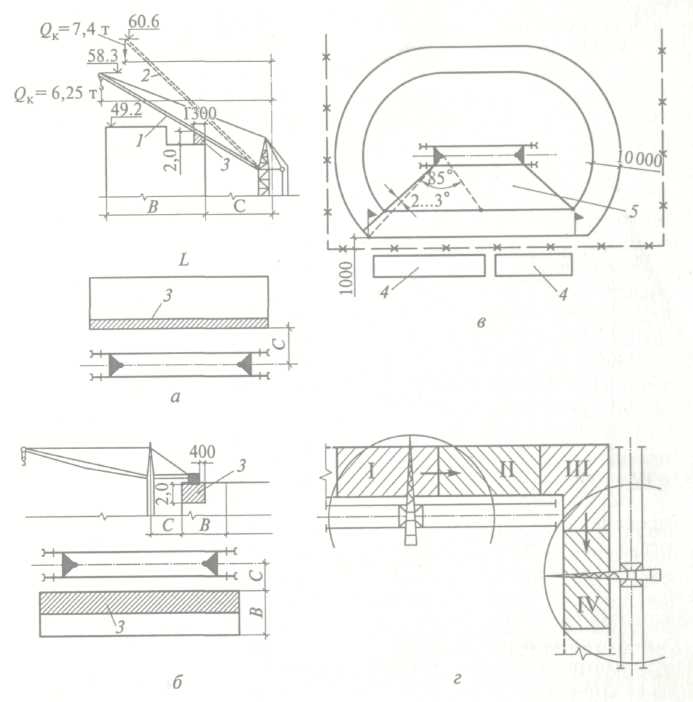

При работе в стесненных, сложных или особо сложных условиях некоторые движения крана приходится ограничивать. К таким работам можно отнести: возведение здания в условиях плотной городской застройки или действующего предприятия; реконструкцию промышленного цеха, жилого или общественного здания; возведение ширококорпусных зданий методом «на себя»; совместную работу 2... 3 кранов или крана и строительного подъемника; работу в охранной зоне ЛЭП, над действующими подземными коммуникациями, в местах движения транспорта и пешеходов и т.д.

На рис. 18.3, в, г приведены распространенные случаи работы одного крана в стесненных условиях и двух — при совместном возведении здания.

В первом случае кран оборудуется ограничителями поворота стрелы, т. е. осуществляется так называемое принудительное ограничение.

Рис. 18.3. Ограничения при работе башенных кранов:

а, б — при перемещении стрелы и противовеса; в, г — при повороте кранов; В — ширина здания; С — расстояние от крана до здания; 1,2— положения стрелы при наибольшем и наименьшем вылете; 3— опасные зоны; 4— здания; 5— зона ограничения; I, II — участки работы крана № 1; III, IV - то же крана № 2

Отключение поворота стрелы происходит на 2... 3° до достижения установленной границы.

Во втором случае здание делят на захватки, составляют график выполнения монтажных работ, исходя из условия одновременной работы кранов на нечетных или четных захватках (I — III, II —IV).

Такое ограничение называется условным, поскольку рассчитано на внимание и опыт крановщиков. Стрелы кранов должны находиться на разных уровнях, с разницей отметок не менее 1 м.

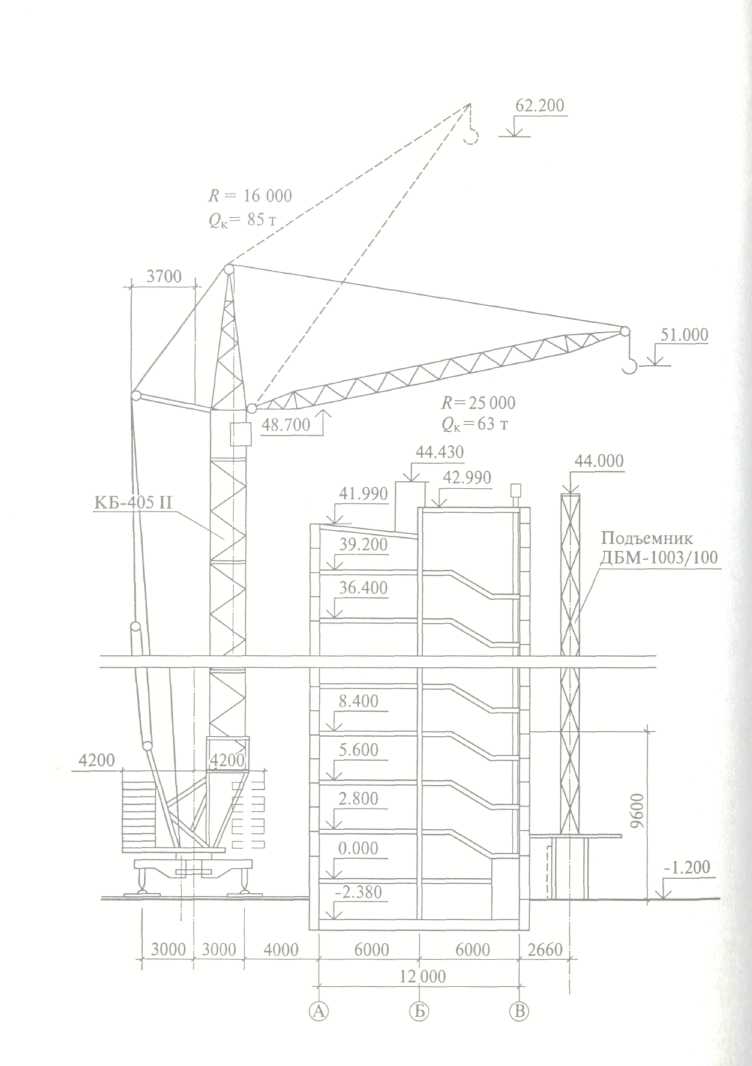

При одновременной работе крана и подъемника обязательна их привязка и разработка графика одновременной работы.

Рис. 18.4. Схема вертикальной привязки крана и подъемника:

R — радиус поворота стрелы; QK — грузоподъемность крана

Несмотря на это при перемещении стрелы крана с грузом над подъемником работа последнего должна непременно прекращаться (рис. 18.4).