- •Содержание

- •Введение

- •1. Техническое задание на курсовую работу

- •Показатели качества регулирования

- •Тип нелинейности

- •Метод устойчивости

- •2. Структурная схема сау

- •4. Заключение о качестве работы замкнутой системы

- •5. Определение возможных автоколебаний при введении нелинейности

- •Определим параметры автоколебаний.

- •6. Проверка устойчивости системы

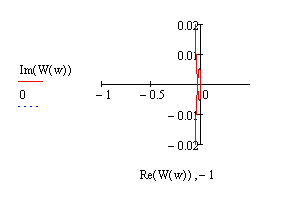

- •6.1.Проверка устойчивости системы методом Найквиста.

- •6.2. Определение критического коэффициента усиления системы Ккр.

- •7. Построение границы устойчивости по методу d – разбиения

- •8. Определение параметров корректирующего устройства.

- •8.1. Построение желаемой логарифмической амплитудно-частотной характеристики.

- •8.2. Определение параметров корректирующего устройства.

- •9. Построение переходного процесса

- •10. Оценка качества работы системы с использованием квадратичной интегральной оценки

- •11. Математическая модель скорректированной системы

- •12. Определение ошибки от возмущающего воздействия

- •Заключение

7. Построение границы устойчивости по методу d – разбиения

D – разбиение производится относительно параметра Тм. Для этого решим характеристическое уравнение замкнутой системы относительно интересующих нас параметров.

Передаточная функция разомкнутой САУ:

![]() ;

;

;

;

Характеристическое уравнение замкнутой системы:

![]() ;

;

![]() ;

;

![]() ;

;

![]() ;

;

![]() .

.

Приравняем к нулю.

![]() ;

;

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

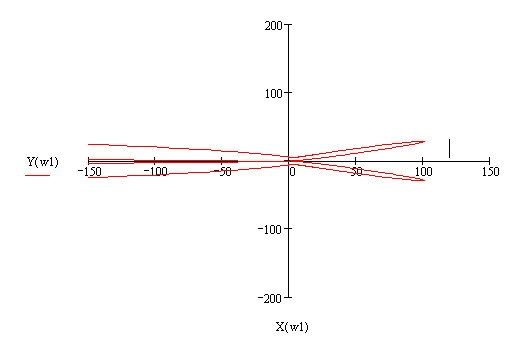

Построим кривую D-разбиения.

I

Рис. 7. Кривая D-разбиения

Проверим область I на устойчивость по Найквисту, взяв точку X= 50 и Y = 0.

![]()

Область I – область не устойчивости.

8. Определение параметров корректирующего устройства.

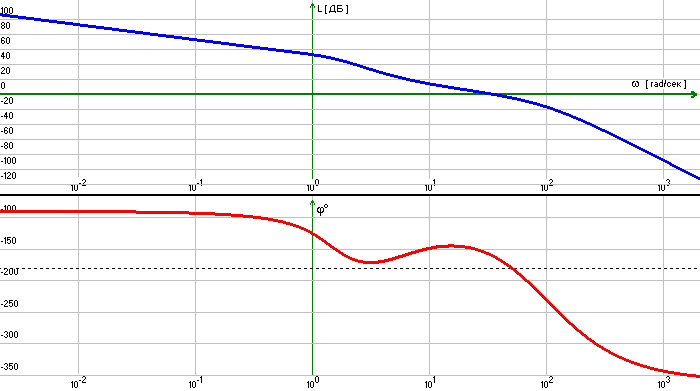

8.1. Построение желаемой логарифмической амплитудно-частотной характеристики.

Показатели качества регулирования:

ск = 0,015 t рег = 0,15 с пер = 20 %

Частота среза определяется с помощью номограммы В.В.Солодовникова. По перерегулированию определяем Pmax=1.3, тогда можем найти частоту среза и по ней определить требуемые показатели качества системы регулирования.

Для систем с частотами среза ср=1100 Hz достаточные запасы по модулю и фазе принимают следующие значения:

![]()

Требуемый коэффициент усиления системы найдём из формулы:

Объединив все параметры желаемой САУ, находим передаточную функцию и построим желаемую ЛАХ:

![]() .

.

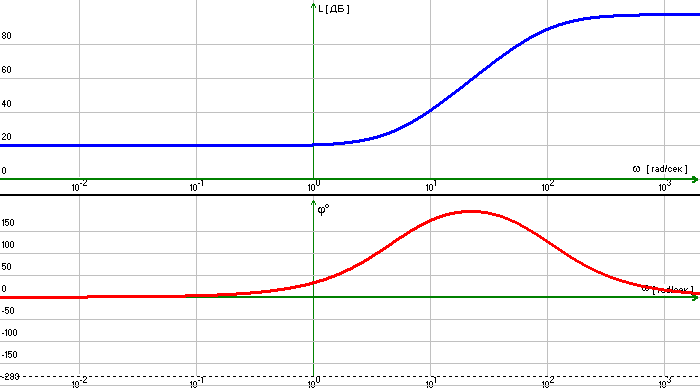

Рис. 8. ЛАХ желаемой САУ.

8.2. Определение параметров корректирующего устройства.

Построим амплитудно-частотную характеристику корректирующего устройства по правилу:

![]()

График представлен на рис. 9. Запишем передаточную функцию корректирующего устройства:

![]() .

.

Рис. 9. ЛАХ корректирующего устройства.

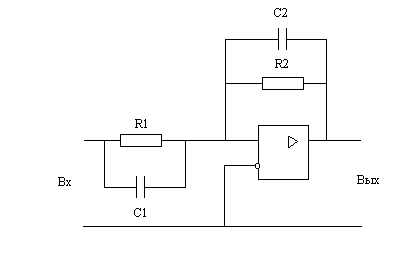

При схемной реализации корректирующей цепи передаточную функцию корректирующего устройства целесообразно представить в виде совокупности ряда табличных цепей, т.е. корректирующую цепь разобьем на 3 простых звена. Задаваясь одним параметром схемы через соответствующие формулы определяем параметры всей схемы.

Рис. 10. Модель корректирующего устройства.

1.

![]() .

.

T1=0,2; R1=1,6 кОм; R2=16 кОм; C1=12,5 мкФ; T2=0,02; C2=1,25 мкФ.

2,3.

![]() .

.

T1=0,2; R1=1,6 кОм; R2=1,6 кОм; C1=125 мкФ; T2=0,02; C2=12,5 мкФ.

9. Построение переходного процесса

Для построения переходного процесса возьмём передаточную функцию скорректированной системы:

.

Передаточная функция замкнутой системы:

;

;

![]() .

.

Построим график вещественной функции (рис.11):

Рис. 11. График вещественной функции

По методу трапеций построим переходной процесс. Разобьем вещественную функцию на три трапеции и для каждой трапеции запишем h-функцию.

Таблица 9.1.

Трапеция 1 |

Трапеция 2 |

Трапеция 3 |

|||||||||

di=45 0i=65 10.65 |

di=65 0i=85 10.68 |

di=85 0i=125 10.68 |

|||||||||

h0i=-1.6 |

h0i=2.73 |

h0i= -0,13 |

|||||||||

tтабл, с |

tист, с |

hi |

hdihi |

tтабл, с |

tист, с |

hi |

hdihi |

tтабл, с |

tист, с |

hi |

hdihi |

0,4 |

0,133 |

0,215 |

-0,344 |

0,4 |

0,018 |

0,215 |

0,587 |

0,4 |

0,013 |

0,215 |

-0,028 |

1,2 |

0,267 |

0,6119 |

-0,979 |

1,2 |

0,055 |

0,6119 |

1,670 |

1,2 |

0,038 |

0,6119 |

-0,080 |

2,4 |

0,400 |

1,0276 |

-1,644 |

2,4 |

0,109 |

1,0276 |

2,805 |

2,4 |

0,075 |

1,0276 |

-0,134 |

3,6 |

0,533 |

1,1678 |

-1,868 |

3,6 |

0,164 |

1,1678 |

3,188 |

3,6 |

0,113 |

1,1678 |

-0,152 |

4 |

0,667 |

1,1627 |

-1,860 |

4 |

0,182 |

1,1627 |

3,174 |

4 |

0,125 |

1,1627 |

-0,151 |

6,8 |

0,800 |

0,9335 |

-1,494 |

6,8 |

0,309 |

0,9335 |

2,548 |

6,8 |

0,213 |

0,9335 |

-0,121 |

11,2 |

0,933 |

1,0387 |

-1,662 |

11,2 |

0,509 |

1,0387 |

2,836 |

11,2 |

0,350 |

1,0387 |

-0,135 |

14,8 |

1,067 |

0,9862 |

-1,578 |

14,8 |

0,673 |

0,9862 |

2,692 |

14,8 |

0,463 |

0,9862 |

-0,128 |

21,2 |

1,200 |

1,0019 |

-1,603 |

21,2 |

0,964 |

1,0019 |

2,735 |

21,2 |

0,663 |

1,0019 |

-0,130 |

Просуммировав все три графика, получим переходный процесс.

Таблица 9.2.

t |

0 |

0,4 |

1,2 |

2,4 |

3,6 |

4 |

6,8 |

11,2 |

14,8 |

21,2 |

h |

0 |

0,215 |

0,612 |

1,028 |

1,168 |

1,163 |

0,934 |

1,039 |

0,986 |

1,002 |

Рис. 12. Переходный процесс

По графику переходного процесса определяем, что время регулирования составляет около 12 секунд, а перерегулирование около 20%.Скоростная ошибка равна: