- •Процесс обучения как целостная система

- •2. Двусторонний характер процесса обучения

- •3. Логика процесса обучения и структура процесса усвоения

- •4. Движущие силы процесса обучения

- •1. Характеристика процесса обучения как целостной системы

- •2. Целостность процесса обучения

- •3. Системность и комплексность процесса обучения

- •4. Модель структуры учебного процесса

- •5. Структура процесс обучения.

- •2. Цель – показатель цикличности обучения

- •3. Средства - показатель цикличности обучения

- •4. Результат - показатель цикличности обучения

- •5. Четыре цикла учебного процесса.

- •6. Учебный процесса как целостная система.

- •3. Развивающая функция обучения

- •4.Воспитательная функция обучения

- •5. Связь между образовательной, развивающей и воспитательной функциями обучения

- •2. Система типовых задач - условие управления познавательной деятельностью учащихся

- •3. Задачи учителя в деятельности преподавания

- •4. Задача преподавания в структуре обучения

- •Психологические теории.

- •2. Структура процесса учения

- •3. Форма познавательной деятельности учащихся

- •Процесс обучения как целостная система Вопросы и задания для самоконтроля

- •2. Законы обучения

- •2. Закономерности обучения

- •3. Принципы обучения как категории дидактики. Понятие и сущность

- •4 . Характеристика принципов обучения. Система принципов обучения

- •Характеристика принципов обучения

- •Взаимосвязь принципов обучения

- •Вопросы и задания для самоконтроля

- •2. Сущность содержания образования и его исторический характер

- •4. Научные основы содержания образования

- •5. Источники и факторы формирования содержания школьного образования Источники формирования содержания образования

- •Факторы формирования содержания образования

- •6. Принципы отбора содержания общего образования

- •7. Система критериев отбора содержаний образования:

- •8. Проблема введения образовательных стандартов в общеобразовательной школе

- •9 Учебный план средней общеобразовательной школы Учебный план

- •Базисный учебный план

- •Региональный базисный учебный план

- •Учебный план общеобразовательной средней школы

- •9 . Особенности структуры Базисного учебного плана

- •Типовые учебные программы

- •Рабочие учебные программы

- •Авторские учебные программы

- •Структура учебной программы

- •Способы построения учебной программы

- •11.Учебники и учебные пособия. Структура учебника

- •Структура учебника

- •12. Стратегия развития вариативного образования в Украине

- •13. Стратегические ориентиры развития вариативного содержания образования

- •Вопросы и задания для самоконтроля

3. Системность и комплексность процесса обучения

Понятие целостности процесса обучения неразрывно связано с понятием системности и комплексности. Можно утверждать, что в некотором роде понятие целостности перекрывает системность и комплексность. Система — это множество взаимосвязанных элементов (компонентов), образующих устойчивое единство и целостность, обладающее интегративными свойствами и закономерностями, - так определяет это понятие один из видных ученых-специалистов В.П. Кузьмин в своей книге «Принципы системности в теории и методологии К. Маркса» (М., 1986. С. 111).

В соответствии с такой трактовкой обучение содержит в себе множество взаимосвязанных элементов: цель, учебную информацию, средства педагогической коммуникации педагога и учащихся, формы их деятельности и способы осуществления педагогического руководства учебной и другими видами деятельности и поведения учащихся.

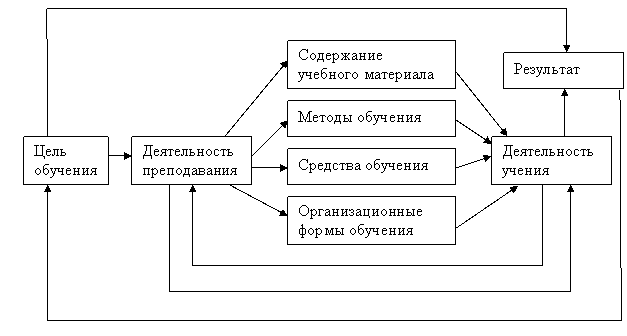

Схематически процесс обучения как целостную систему можно представить следующим образом.

Схема 3

4. Модель структуры учебного процесса

Системообразующими понятиями процесса обучения как системы выступают цель обучения, деятельность учителя (преподавание), деятельность учащихся (учение) и результат. Переменными составляющими этого процесса выступают средства управления. Они включают содержание учебного материала, методы обучения, материальные средства обучения (наглядные, технические, учебники, учебные пособия и др.), организационные формы обучения как процесса и учебной деятельности учащихся. Связь и взаимообусловленность средств обучения, как переменных компонентов с постоянными смыслообразующими компонентами, зависит от цели обучения и его конечного результата. Они образуют устойчивое единство и целостность, которое обладает интегративными свойствами и подчинено общим целям образования, т.н. глобальным целям в подготовке подрастающих поколений к жизни и деятельности в существующем обществе. Цементирующим началом функционирующего единства всех этих компонентов является совместная предметная деятельность преподавания и учения, включающая и процессы общения. Благодаря ей, т.е. совместной деятельности преподавания и учения — их единству, множественность и разнотипность, разнокачественность элементов и их связей, образующих целостную систему обучения, и придают ей упорядоченность и организованность, без чего она как таковая вообще лишена способности функционировать.

5. Структура процесс обучения.

Процесс обучения рассматривается в дидактике, о чем шла речь в изложенном выше, как деятельность, и потому в нем четко просматриваются:

анализ исходной ситуации, определение и постановка цели обучения и принятие ее учащимися;

планирование работы, отбор содержания и средств достижения цели — предъявление нового фрагмента учебного материала разными способами и его осознанное восприятие;

исполнение обучающих и учебных операций, организация учебной работы учителя и учеников (организация и самоорганизация учащихся при применении нового учебного материала до оптимального его уровня в данных условиях);

организация обратной связи, контроль и корректирование работы по усвоению содержания материала и самоконтроль;

анализ и самоанализ, оценка результатов обучения;

подготовка и работа учащихся вне школы.

Такова структура процесса обучения в его теоретической представленности, состоящая из целевого, содержательного операционно-деятельного и результативного компонентов. В реальной педагогической действительности процесс обучения носит цикличный характер. Каждый дидактический цикл процесса обучения представляет собой функциональную систему, основанную на совместной работе всех его звеньев и служащую для предъявления учащимся учебного материала. Остановимся подробнее на цикличном анализе учебного процесса. Такой анализ позволит четче обозначить структурные связи компонентов процесса обучения как целостной системы и высветить процессуальные особенности этой системы.

ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ КАК ЦЕЛОСТНАЯ СИСТЕМА

Задание 1. Цикличность процесса обучения.

ПЛАН.

Общая характеристика цикла обучения

Цель – показатель цикличности обучения.

Средства - показатель цикличности обучения.

Результат - показатель цикличности обучения.

Четыре цикла учебного процесса.

Учебный процесса как целостная система.

1. Общая характеристика цикла обучения

Все трудовые процессы, например производственные, эксплуатационные, технологические, подразделяются на циклы. Там, где они целесообразно выделены и обоснованы, представляется возможность управлять трудовыми процессами на научных основах. Очевидно, что такие возможности содержатся и в учебном процессе. Всякий труд, в том числе совместный труд учителя и учащихся, осуществляется в определенных среде и времени. Следовательно, учебный процесс, подобно другим процессам, должен иметь свои циклы.

В дидактической литературе употребляются термины — «звенья учебного процесса», «этапы процесса обучения», «этапы познавательной деятельности», «фазы процесса обучения». В связи с этим возникает вопрос: правомерно ли вместе с понятиями «звенья», «фазы» употреблять еще один термин — «циклы учебного процесса»? Если да, то каким образом различать понятия «цикл», «этап», «звено» и т.п.? Правильный ответ на этот вопрос мы получим тогда, когда будем учитывать сущность двуединого процесса: преподавание — учение, реализуемого в педагогической действительности посредством общения. Вместе с тем следует иметь в виду не только процессуальную, но и деятельностную характеристику дидактического взаимодействия. «Цикл» — понятие более общее, чем понятие «звено» и «этап», так как последние входят в состав первого. Можно говорить об этапах усвоения учебного материала, об этапах планирования, организации, контроля дидактического цикла и т.д. Но не логично это понятие применительно к дидактическому взаимодействию, которое возникло как термин при разработке вопросов системного подхода к педагогическим явлениям.

Так, например, в своем исследовании, посвященном конкретизации дидактического представления о течении процесса обучения (см. главу «Этапы деятельности учителя и учащихся в процессе обучения» в книге «Вопросы методов и организации процесса обучения». М., 1982), B.С. Цетлин обосновывает три этапа процесса обучения, два из которых входят в так называемую урочную фазу, а третий составляет неурочную фазу. Эти этапы, по утверждению автора, различаются по целям учителя и учащихся, по полноте той системы, в которой выступает фрагмент содержания учебного материала, по характеру его связей с жизненной практикой и по тому, какими средствами на данном этапе осуществляется обучение.

Первый этап представляет собой, по утверждению автора, организацию и самоорганизацию применения содержания в учебной практике; деятельность учителя направлена на создание наиболее благоприятных условий для ознакомления учащихся с фрагментом содержания учебного материала. Второй этап подводит школьников к непосредственному участию в жизни общества путем применения учебных ситуаций, максимально приближенных к жизни: деятельность учителя направлена на усвоение учащимися фрагмента содержания до того уровня, какой необходим, чтобы использовать его в жизни. Наконец, третий этап - это этап организации и самоорганизации применения содержания в самой жизненной практике; деятельность учителя направлена теперь на непосредственное включение учащихся в необходимые для общества и для самой личности (ее полноценной жизни и всестороннего развития) формы и виды деятельности. Связь с жизнью на этом этапе носит личностный характер, учащиеся приобретают непосредственный опыт труда и поведения в обществе.

Заметим, однако, что обозначенные этапы жестко привязаны к фрагментам содержания учебного материала, а не к механизму самого процесса обучения. Поэтому различия их по целям учителя и учащихся, полноте системы их взаимодействия остаются, скорее всего, декларацией и не раскрывают существа самих актов обучения.

Учебный процесс есть дидактическое взаимодействие преподавания и учения. Механизмом этого взаимодействия выступает общение субъектов преподавания и учения. Посредством дидактического взаимодействия порождается взаимопонимание, самосознание участников этого процесса, происходят корреляционные изменения саморегулирующихся систем. Эти изменения являются результатом акта дидактического взаимодействия и вместе с тем почвой для дальнейшего движения преподавания и учения. Начало одного акта является следствием предыдущего, его завершение - причиной возникновения следующего. Этот результат назовем микрорезулътатом учения. Микрорезультат — это количественные изменения, происходящие в учебно-познавательных возможностях ученика.

В учебном процессе по ходу усвоения учебного материала и накопления опыта учебно-познавательной деятельности происходит переход от количественных изменений в составе и содержании учебной деятельности школьника к ее качественному преобразованию. Переход этот от количественного накопления знаний к качественному преобразованию состояния готовности ученика решать учебные задачи на новом уровне сложности, в новых ситуациях и есть цикличное обучение.

Цикл — это совокупность определенных актов учебного процесса, итог последовательных микрорезультатов учения.

Между циклами существуют определенные взаимные интервалы. Движение от одного интервала к другому есть своеобразный скачок обучения. Это новое состояние ученика как субъекта учения, как личности в целом. Результат отдельных циклов - это уже макрорезультат учения, это те качественные изменения, которые произошли в ученике как личности. Основными показателями циклов учебного процесса являются цель, средства и результат.