- •Тема 3 электробезопасность, статическое электричество и меры защзиты

- •Факторы электрического характера.

- •Факторы неэлектрического характера

- •Опасность сетей трехфазного тока

- •Опасность сетей однофазного тока.

- •Электрозащита

- •Первая помощь при поражении электрическим током.

- •Атмосферное электричество и меры защиты от прямого воздействия и его вторичного проявления

Электрозащита

В целях обеспечения электробезопасности токоведущие части электроустановки не должны быть доступны для случайного прикосновения, а доступные прикосновению открытые проводящие части не должны находиться под напряжением, представляющим опасность поражения электрическим током как в нормальном режиме работы электроустановки, так и при повреждении изоляции.

Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты от прямого прикосновения:

основная изоляция токоведущих частей;

ограждения и оболочки;

установка барьеров;

размещение вне зоны досягаемости;

применение сверхнизкого (малого) напряжения.

Для дополнительной защиты от прямого прикосновения следует применять устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. Защитное автоматическое отключение питания — это автоматическое размыкание цепи одного или нескольких фазных проводников (и, если требуется, нулевого рабочего проводника), выполняемое в целях электробезопасности.

Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении:

защитное заземление;

автоматическое отключение питания;

уравнивание потенциалов;

выравнивание потенциалов;

двойная или усиленная изоляция;

сверхнизкое (малое) напряжение;

защитное электрическое разделение цепей;

изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки.

Ограждения выполняются сплошными и сетчатыми. Сплошные ограждения (корпуса, кожухи, крышки) применяются в электроустановках напряжением до 1000 В, а сетчатые — до и выше 1000 В. Ограждения оборудуются крышками, дверцами или дверями, запирающимися на замок или снабженными блокировками. Применение съемных крышек, закрепляющихся болтами, не обеспечивает надежной защиты, так как зачастую крышки снимаются, теряются или используются для других целей, вследствие чего токоведущие части остаются долгое время открытыми.

Блокировки применяются в электроустановках, требующих частого проведения работ на ограждаемых токоведущих частях. Блокировки по принципу действия бывают механические и электрические. Механические блокировки имеют защелки различного конструктивного исполнения, которые фиксируют поворотную часть механизмов в отключенном состоянии. Они применяются в электрических пускателях, автоматических выключателях, рубильниках. Электрические блокировки разрывают цепь с помощью специальных контактов, установленных на дверях ограждений, крышках и дверцах кожухов. Эти блокировки наиболее целесообразно использовать совместно с дистанционным управлением электроустановкой (рис. 28). В этом случае блокировочные контакты (БК), сблокированные с дверью или крышкой, при их открывании или снятии размыкают цепь питания катушки магнитного пускателя (МП). При такой схеме обрыв цепи управления и случайное открытие двери не представляет опасности, так как электроустановка будет обесточенной.

Сверхнизкое (малое) напряжение (СНН) — это напряжение, не превышающее 50 В переменного и 120 В постоянного тока.

Защиту при косвенном прикосновении следует выполнять во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 50 В переменного и 120 В постоянного тока.

В помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках выполнение защиты при косвенном прикосновении может потребоваться при более низких напряжениях, например 12 В переменного и 30 В постоянного тока при наличии требований соответствующих глав ПУЭ.

Защита от прямого прикосновения не требуется, если электрооборудование находится в зоне системы уравнивания потенциалов, а наибольшее рабочее напряжение не превышает 25 В переменного или 60 В постоянного тока в помещениях без повышенной опасности и 6 В переменного или 15 В постоянного тока — во всех случаях.

В производственных условиях ПУЭ предусматривает применение двух малых напряжений — 12 и 36 В.

Напряжение до 36 В применяется в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и вне помещений для питания ручного электрифицированного инструмента, переносных светильников.

Напряжение не выше 12 В должно применяться для питания ручных переносных ламп в особо опасных помещениях при особо неблагоприятных условиях работы: в стесненных условиях, при соприкосновении работающего с большими металлическими заземленными поверхностями (работа в металлической емкости сидя или лежа на токопроводящем полу, в смотровой яме и др.).

Защитное электрическое разделение цепей — отделение одной электрической цепи от других цепей в электроустановках напряжением до 1 кВ с помощью:

двойной изоляции;

основной изоляции и защитного экрана;

усиленной изоляции;

разделительных трансформаторов.

Защитный экран — проводящий экран, предназначенный для отделения электрической цепи или проводников от токоведущих частей других цепей.

Разделительный трансформатор — трансформатор, первичная обмотка которого отделена от вторичных обмоток при помощи защитного электрического разделения цепей.

Безопасный разделительный трансформатор — разделительный трансформатор, предназначенный для питания цепей сверхнизким напряжением.

Изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки — помещения, зоны, площадки, в которых (на которых) защита при косвенном прикосновении обеспечивается высоким сопротивлением пола и стен и в которых отсутствуют заземленные проводящие части.

Уравнивание потенциалов — электрическое соединение проводящих частей для достижения равенства их потенциалов. Защитное уравнивание потенциалов — уравнивание потенциалов, выполняемое в целях электробезопасности.

Выравнивание потенциалов — снижение разности потенциалов (шагового напряжения) на поверхности земли или пола при помощи защитных проводников, проложенных в земле, в полу или на их поверхности и присоединенных к заземляющему устройству, или путем применения специальных покрытий земли.

Изоляция. Покрытие токоведущих частей или отделение их от других частей слоем диэлектрика обеспечивает протекание тока по требуемому пути и безопасную эксплуатацию электроустановок, В электроустановках применяются следующие виды изоляции: основная, дополнительная, двойная и усиленная.

Основная изоляция — это изоляция токоведущих частей, обеспечивающая нормальную работу электроустановки и защиту от прямого прикосновения.

Дополнительная изоляция — независимая изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, выполняемая дополнительно к основной изоляции для защиты при косвенном прикосновении.

Двойная изоляция — изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, состоящая из основной и дополнительной изоляций.

Усиленная изоляция — изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током, равноценную двойной изоляции.

При двойной изоляции, кроме основной рабочей, на токоведущих частях применяется слой изоляции, защищающий человека при прикосновении к металлическим нетоковедущим частям, которые могут оказаться под напряжением при повреждении рабочей изоляции. Наиболее совершенной двойной изоляцией является изготовление корпусов электрооборудования из изолирующего материала. Обычно двойную изоляцию имеют выключатели, розетки, вилки, патроны ламп, переносные светильники, электроизмерительные приборы, электрифицированные ручные инструменты.

Изоляция обеспечивает безопасность благодаря большому сопротивлению, которое должно быть не менее 0,5 МОм, что препятствует протеканию значительных токов через нее. Сопротивление изоляции уменьшается с повышением температуры, напряжения и в результате старения.

Содержание изоляции в исправном состоянии является одним из важнейших требований ПУЭ. Для контроля ее качества проводятся периодические и постоянные профилактические испытания в сроки, установленные ПУЭ и Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ Р М-016—2001). Контроль осуществляется с помощью мегаомметра типа Ml 101 при приемо-сдаточных испытаниях электроустановки после монтажа, ремонта, при обнаружении дефектов изоляции, а также периодически в установленные нормативно-технической документацией сроки.

Защитное заземление. Это преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством, выполняемое в целях электробезопасности .

При замыкании токоведущих частей на изолированный от земли корпус оборудования последний окажется под напряжением и прикосновение к нему будет так же опасно, как и к фазе.

Защитное заземление снижает до безопасного уровня напряжение прикосновения к корпусу за счет уменьшения потенциала относительно земли из-за малого сопротивления заземления.

Совокупность металлических проводников (заземлителей), находящихся в непосредственном соприкосновении с грунтом, и проводников, соединяющих электроустановки с заземлителями, называется заземляющим устройством.

В зависимости от расположения заземлителей по отношению к заземляемому оборудованию заземления бывают выносные или сосредоточенные, контурные или распределенные. Заземлители бывают естественные и искусственные. К естественным относятся различные технологические металлоконструкции, имеющие хороший контакт с землей: железобетонные фундаменты, арматура железобетонных конструкций, металлические оболочки кабелей (за исключением алюминиевых), обсадные трубы и др. Для заземления в первую очередь должны использоваться имеющиеся естественные заземлители. Искусственные заземлители — специально устраиваемые для заземления металлоконструкции.

Заземление электроустановок необходимо применять во всех случаях при напряжении 380 В и выше переменного тока и 440 В и выше постоянного, а также при напряжении выше 50 В, но ниже 380В переменного тока и НОВ постоянного тока в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных электроустановках.

Подлежащие заземлению объекты присоединяют к главной заземляющей шине с помощью отдельного заземляющего проводника. Не допускается последовательное соединение заземляющих проводников от нескольких единиц оборудования, так как в случае нарушения целости соединения незаземленными могут оказаться сразу несколько электроустановок.

Общее сопротивление заземляющего устройства равно сумме сопротивлений стекаиию тока с заземлителей в землю и сопротивления заземляющих проводников.

Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 80м соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Если мощность источника питания электросети 100 кВА и менее, то сопротивление не должно превышать 10 Ом.

Зануление. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленнои нейтралью должно быть выполнено зануление. Этот способ защиты человека от поражения током в случае замыкания фазы на нетоковедущие части электроустановки заключается в преднамеренном электрическом соединении с нулевым защитным проводником (рис. 30).

Защитный эффект зануления состоит в уменьшении длительности замыкания на корпус и, следовательно, в снижении времени воздействия электрического тока на человека. При подключении корпусов электроустановок к нулевому проводу любое замыкание на корпус становится однофазным коротким.

Ток короткого замыкания /кз (в А) определяется фазным напряжением t/ф и полным сопротивлением цепи:

где rт — сопротивление обмоток трансформатора, Ом; rф пр — сопротивление фазного провода, Ом; rн — сопротивление нулевого провода.

При = гф ток короткого замыкания будет равен

Применение заземления корпуса без зануления электроустановки в сетях с глухозаземленнои нейтралью недопустимо, так как при пробое изоляции и замыкании фазы на корпус в цепь будут включены два сопротивления R3 и R0, значительно снижающие ток замыкания /„_,,

4

+ 4

Также является недопустимым использованием в сети с глухозаземленной нейтралью соединение части корпусов электроустановок с нулевым проводом с частями, заземленными на отдельные заземлители, так как при замыкании на одном из корпусов электроустановок, подсоединенных к отдельному заземлителю R3, напряжение на нем достигает опасной величины. В этом случае корпуса электроустановок, правильно подсоединенных к нулевому проводу, также окажутся под опасным напряжением относительно земли.

Зануление должно быстро отключать поврежденную электроустановку от сети и обеспечивать безопасность прикосновения человека к зануленному корпусу в аварийный период. В соответствии с этим зануление должно быть рассчитано на отключающую способность, а также на безопасность прикосновения к корпусу при замыкании фазы на землю (расчет заземления нейтрали) и на корпус (расчет повторного заземления).

При замыкании фазы на зануленный корпус электроустановка автоматически отключится, если значение тока однофазного короткого замыкания 1КЗ удовлетворяет условию Iк 3 >k* Iн, где k — коэффициент кратности номинального тока плавкой вставки предохранителя /н или установки тока срабатывания автоматического выключателя.

Значение коэффициента k принимается в зависимости от типа защиты электроустановки. Если защита осуществляется автоматическим выключателем, k принимается в пределах 1,25...1,4. Если защита производится с помощью плавких предохранителей, то в целях ускорения отключения принимают k > 3.

Сопротивление заземления нейтрали R0 должно быть таким, чтобы в случае замыкания какой-либо фазы на землю напряжение, под которым окажется человек, прикоснувшийся к зануленному корпусу, не превышало допустимого напряжения прикосновения. Для снижения напряжения на корпусе необходимо уменьшать сопротивление нулевого провода (увеличив его сечение, или проложив параллельно несколько проводников, или применять повторное заземление нулевого провода).

Согласно требованию ПУЭ общее сопротивление заземления нейтрали и всех повторных заземлений нулевого провода должно быть не более 8, 4 и 2 Ом соответственно при линейных напряжениях 220, 380 и 660 В источника трехфазного тока или 127, 220 и 380 В источника однофазного тока.

Назначение повторного заземления нулевого защитного проводника — уменьшение опасности поражения людей электрическим током, возникающей при обрыве этого проводника и замыкании фазы на корпус за местом обрыва. В данном аварийном режиме напряжение относительно земли оборванного участка нулевого проводника и всех присоединенных к нему корпусов окажется равным фазному напряжению сети £/ф. Это напряжение будет существовать в течение длительного времени, пока не будет обнаружено. Если же нулевой защитный проводник будет иметь повторное заземление Rn, то при его обрыве сохранится цепь, ток через землю 1КЗ, в результате чего напряжение зануленных корпусов за местом обрыва снизится до значения:

Однако корпуса, присоединенные к нулевому защитному проводнику до места обрыва, также окажутся под напряжением относительно земли:

Вместе эти напряжения равны фазному .

Если принять R0 = Ra, то корпуса, присоединенные к нулевому защитному проводнику как до, так и после места обрыва, будут иметь одинаковое напряжение: . Этот случай является наименее опасным, т. к. при других соотношениях R0 и Rп часть корпусов будет находиться под напряжением, большим 0,51Uф.

Следовательно, повторное заземление нулевого провода значительно уменьшает опасность поражения электрическим током, возникающую при обрыве нулевого защитного проводника, но не может устранить ее полностью, т. е. не может обеспечить тех условий безопасности, которые существовали до обрыва.

В связи с этим требуется тщательная прокладка нулевого защитного проводника, чтобы исключить возможность его обрыва по любой причине. Поэтому в нулевом защитном проводнике в отличие от нулевого рабочего проводника запрещается ставить предохранители, рубильники и другие приборы, которые могут нарушить его целостность.

Расчеты рабочего и повторного заземлений выполняются аналогично расчетам защитных заземлений электроустановок.

Контроль зануления проводится после монтажа электроустановки, ее капитального ремонта или реконструкции и 1 раз в 5 лет в процессе эксплуатации. Контроль включает внешний осмотр цепи, измерение сопротивления петли «фаза — нуль» и измерения сопротивлений рабочего и повторных заземлений.

При внешнем осмотре проверяются элементы цепи, доступные осмотру. Между корпусами оборудования и нулевым проводом питающей сети должна быть надежная цепь, не должно быть обрывов и неудовлетворительных контактов.

Сопротивления рабочего и повторных заземлений нулевого провода измеряются аналогично измерениям сопротивлений защитных заземлений.

Измерение сопротивления петли фазы — нулевой проводник проводят для определения величины полного сопротивления петли и последующего расчета величины тока однофазного короткого замыкания с целью сравнения его с номинальным током устройства максимальной токовой защиты.

Защитное отключение. Это быстродействующая защита, обеспечивающая автоматическое отключение электроустановки при возникновении в ней опасности поражения человека электрическим током.

Защитное отключение должно осуществлять защиту от глухих или неполных замыканий на землю или корпус; при появлении опасных токов утечки; при переходе высшего напряжения на низшее.

Устройства защитного отключения должны обладать высокой чувствительностью, малым временем отключения (ПУЭ требует, чтобы это время не превышало 0,2 с); самоконтроль и надежность.

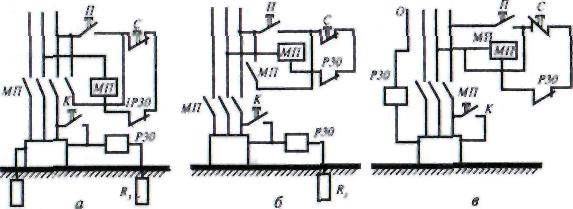

В качестве чувствительного элемента используется реле напряжения (РЗО), включаемое между корпусом защищаемой электроустановки и дополнительным заземлением. Размыкающий контакт 1РЗО включается в цепь питания катушки магнитного пускателя (МП). Схема работает следующим образом: при замыкании на корпус последний оказывается под напряжением относительно земли. Если величина этого напряжения превышает установку реле, оно срабатывает и разрывает размыкающий контакт в цепи управления. При этом катушка МП обесточивается и отключает электроустановку. Исправность схемы проверяется вручную — путем имитации замыкания фазы на корпус нажатием кнопки контроля (К). Эта схема защитного отключения отличается простотой устройства, но требует вспомогательного заземлителя Дв.

Рис. 31. Схемы устройства защитного отключения:

а — на напряжении корпуса относительно земли; б — на токе замыкания на землю; в — то же, с включением катушки РЗО в рассечку провода зануления

Схема защитного отключения рис. 31, б, в на токе замыкания на землю в качестве чувствительного элемента содержит токовое реле (РЗО), включаемое между корпусом защищаемой электроустановки и заземлителем R3 или нулевым проводом 0 питающей сети. Принцип действия этой схемы аналогичен описанной выше, но в связи с использованием в ней токового реле с малым сопротивлением катушки отпадает необходимость во вспомогательном заземлителе, что является ее достоинством. Недостатком схемы является отсутствие в ней системы самоконтроля.

Защитное отключение может применяться как основная мера защиты совместно с защитным заземлением или занулением.

Электрозащитные средства и предохранительные приспособления. К электрозащитным относятся переносимые и перевозимые средства, служащие для защиты людей от поражения электрическим током

По назначению электрозащитные средства (ЭЗС) разделяются на изолирующие, ограждающие и вспомогательные.

Необходимость их применения обусловлена тем, что при эксплуатации электроустановок иногда возникают условия, когда примененные на них совершенные защитные устройства не гарантируют безопасность человека.

Изолирующие электрозащитные средства разделяются на основные и дополнительные. Изоляция основных средств надежно выдерживает рабочие напряжения электроустановок, и с их помощью разрешается касаться токоведущих частей, находящихся под напряжением. При обслуживании электроустановок напряжением до 1000 В основными изолирующими средствами являются указатели напряжений, электроизмерительные клещи, диэлектрические перчатки, инструмент с изолированными ручками.

Дополнительные средства применяются в сочетании с основными, так как самостоятельно не обеспечивают безопасности персонала. К ним относятся диэлектрические галоши, боты, изолирующие подставки и резиновые диэлектрические ковры.

Ограждающие средства применяют для временного ограждения токоведущих частей, находящихся под напряжением. К ним относятся ограждения (ширмы, барьеры, щиты), изолирующие накладки и колпаки, переносные заземления, предупредительные переносные плакаты.

Вспомогательные защитные средства служат для защиты персонала от падения с высоты (предохранительные пояса и страхующие канаты), для безопасного подъема на высоту (лестницы, когти) и для защиты от тепловых, световых, химических и других воздействий (спецодежда, рукавицы, противогазы, защитные очки и др.).

Организационно-технические мероприятия по обеспечению электробезопасности. К работе для обслуживания электроустановок допускается персонал (не моложе 18 лет), прошедший медицинский осмотр, инструктаж и обучение безопасным методам труда, имеющий определенную квалификационную группу по электробезопасности.

Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность при выполнении работы в действующих электроустановках, являются оформление работы нарядом или распоряжением, допуск к работе после целевого инструктажа, надзор во время работы, оформление перерыва в работе, переводов на другие рабочие места и окончание работы.

Для обеспечения безопасности работ в действующих электроустановках при частичном или полном снятии напряжения на рабочих местах выполняются следующие технические мероприятия: отключаются необходимые электроустановки или их части и принимаются меры, препятствующие подаче напряжения к месту работы из-за ошибок или самопроизвольного включения коммуникационной аппаратуры; вывешиваются запрещающие плакаты и при необходимости устанавливаются временные ограждения; присоединяется к заземляющей шине переносное заземление и проверяется отсутствие напряжения на токоведущих частях, на которые должно накладываться переносное заземление; непосредственно после проверки отсутствия напряжения накладывается заземление на отключенные токоведущие части электроустановки; ограждается рабочее место и вывешиваются предостерегающие и разрешающие плакаты.