- •«Московский энергетический институт

- •Расчет сетевого трансформатора для электронной аппаратуры

- •Содержание

- •1. Техническое задание

- •2. Аннотация

- •3. Расчет

- •3.1. Электрический расчет трансформатора

- •3.2. Конструктивный расчет трансформатора

- •3.3. Проверочный расчет трансформатора

- •4. Результаты расчета

- •5. Заключение

- •6. Литература

3. Расчет

3.1. Электрический расчет трансформатора

Основными критериями при выборе электрической схемы трансформатора являются его масса, габариты, КПД, надежность и стоимость. Эти параметры очень сильно зависят от типа выпрямителя переменного напряжения.

В однополупериодных схемах выпрямления, которые применяется при мощностях в доли - единицы ватт, трансформатор имеет очень низкий коэффициент использования (отношение габаритной мощности трансформатора к активной мощности в нагрузке).

В двухполупериодных схемах выпрямления, использующих трансформаторы со средней точкой, коэффициент использования трансформатора значительно выше, чем в однополупериодных схемах, особенно при работе на индуктивную нагрузку. Такие схемы обычно применяются при уровнях напряжений на вторичной стороне в единицы - десятки вольт и мощностях в десятки - сотни ватт.

В мостовых схемах достигается наилучшее использование трансформаторов. При уровнях выходного напряжения менее 10…15 В трансформаторы мостовых схем обладают такими же габаритами, как и в схемах с выводом нуля трансформатора, хотя и уступают ему по коэффициенту полезного действия. Такие выпрямители применяются при выходных напряжениях более 10…20 В и мощностях, превышающих десятки - сотни ватт.

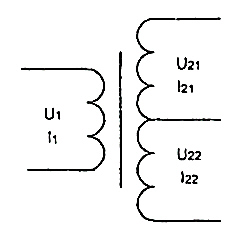

Так как современная электронная аппаратура в большинстве случаев имеет питающие напряжения 3... 10 В, то целесообразно выбирать электрическую схему трансформатора с выводом средней точки вторичной обмотки (рис. 1) и использовать соответствующую двухполупериодную схему выпрямителя.

Рис.1. Электрическая схема трансформатора

3.1.1. Определим максимальное суммарное значение расчетной мощности вторичной обмотки трансформатора:

![]() В

А

В

А

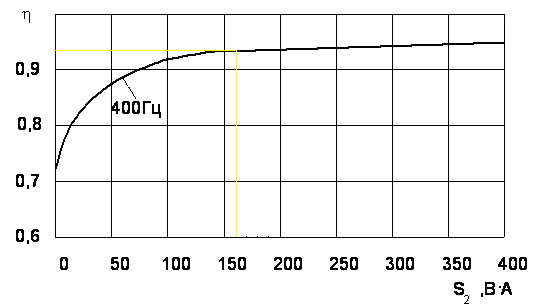

3.1.2. Находим значение коэффициента полезного действия по графику зависимости η = f(S2) для частоты 400 Гц (рис. 2):η = 0.93

Рис.2. Зависимость КПД трансформатора от суммарной выходной мощности для разных частот сетевого напряжения

3.1.3. Определяем расчётную мощность трансформатора с учётом найденного коэффициента полезного действия:

![]() В

А

В

А

3.1.4. Выбираем тип и материал магнитопровода трансформатора.

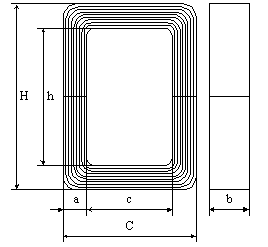

При мощности в десятки и сотни ватт при частоте 400 Гц более выгодным является применение стержневых ленточных сердечников.

При повышенных частотах (400 Гц и выше) для изготовления магнитопроводов применяют тонколистовые материалы из горячекатанной 1521 и холоднокатанной стали 3412…3425 толщиной 0,35; 0,22; 0,2; 0,15; 0,1; 0,08 и 0,05 мм.

Для нашего случая целесообразно выбрать стержневой магнитопровод из стали 3423 с толщиной ленты δ = 0.08 мм

.

Рис.3.Конструкция ленточного магнитопровода стержневого типа ПЛ.

Для определения материала магнитопровода и его конфигурации необходимо выбрать типоразмер, для этого определим kf j, kc B ko:

kf (коэффициент формы кривой напряжения питающей сети) = 1.11

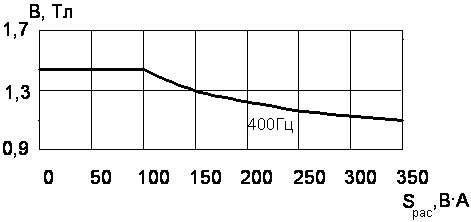

Параметры В, ko, j зависят от расчетной мощности трансформатора.

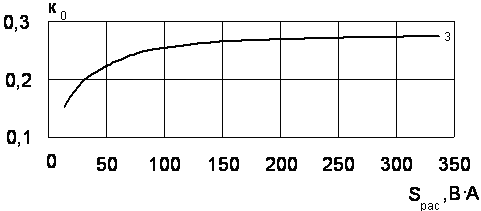

Определим значение этих параметров по справочным данным (см. рис. 4-6).

Рис. 4. Зависимости В = f(Sрас) при Т = 50ОС для стержневых и броневых магнитопроводов.

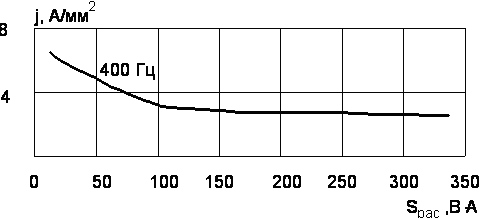

Рис.5. Зависимости j=f(Sрас) при Т = 50ОС.

Рис.6.Зависимости kо = f(Sрас) при f = 400 Гц и U2 < 300 В.

Итак,

![]() ,

,

где kс -коэффициент заполнения медью окна магнитопровода (определяется по таблице) [3, с.7].

Таблица 2.

Толщина ленты , мм |

kc |

0,1…0,08 |

0,85 |

3.1.5. Вычисляем произведение и из таблицы П.2 «Типы магнитопроводов и проводов» [1, с.19] выбираем типоразмер магнитопровода, имеющий ближайшее, большее по отношению к расчетному значению произведения SoSc.

![]() см4

см4

Выбираем ленточный магнитопровод типа ПЛ12,5 х 25-32 с размерами:

а = 12,5 мм, b = 25 мм,h = 32 мм, с = 20 мм,C = 45 мм, Н = 55 мм, lc = 13,8 см, SoSc = 18,7 см4,

Gст = 0,292 кг,So = 6 см2. Для этого сердечника сечение магнитопровода Sc = ахb = 12,5х25 = 3,1 см2.

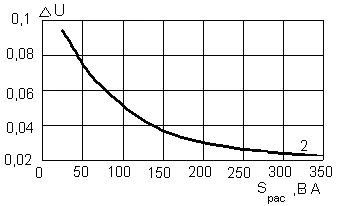

3.1.6. Определяем относительное изменение напряжения на выходе трансформатора ΔU (при изменении тока нагрузки от 0 до номинального значения).

Рис. 7. Зависимость U = f(Sрас) для трансформаторов ленточных стержневых (сталь 3423), =0,08 мм, f=400 Гц.

Для Sрас = 140,8 ВА, ΔU = 0,04 В.С учетом вышесказанного рассчитываем число витков первичной W1 и вторичной W21 обмоток.

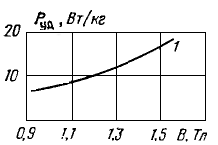

3.1.7. По графику зависимости Руд=f(B) определяем удельные потери в магнитопроводе [1, с.16]:

Рис.8. Зависимость РУД = f(В)1 – сталь 3423, = 0,08 мм, f = 400 Гц

Руд = 13 Bт/кг при f=400 Гц и В=1,34 Тл

3.1.8. Потери в магнитопроводе трансформатора Рст находим из массы магнитопровода и удельных потерь

![]() Вт

Вт

3.1.9. Находим действующее значение активной составляющей тока холостого хода IОА

![]() А

А

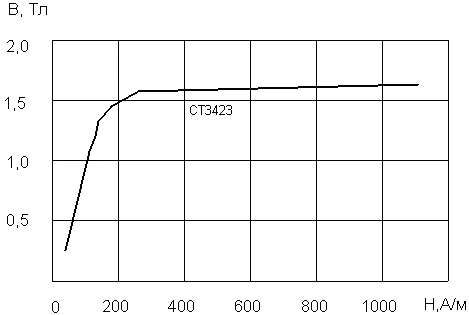

3.1.10. Определяем по кривой для стали СТ3423 зависимости В = f(H) при В = 1,34 Тл значение напряженности магнитного поля: Н=170 А/м.

Рис. 9 Зависимость В = f(Н) для электротехнической стали СТ3423.

3.1.11. Действующее значение реактивной составляющей тока холостого хода ленточных разрезных трансформаторов при синусоидальной форме напряжения.

![]() ,

,

где H - эффективное значение напряженности магнитного поля, А/м;

lc – средняя длина магнитной силовой линии сердечника, см;

nЗ =2 - число немагнитных зазоров (для стержневого сердечника);

lЗ = 0,002 см – длина немагнитного зазора(для ленточных трансформаторов).

3.1.12. Действующее значение тока холостого хода будем искать по формуле:

![]() А

А

3.1.13. Действующее значение тока первичной обмотки:

![]() А

А

3.1.14. Поперечное сечение проводов первичной и вторичной обмоток для рекомендуемых значений плотности тока j, обеспечивающих температуру перегрева обмоток до 50 оС при j=3 А/мм2

![]()

3.1.15. Выбор марки провода осуществляется исходя из допустимой рабочей температуры провода – Траб, амплитуды рабочего напряжения обмоток и силы тока. При напряжении обмоток до 500 В и токах до нескольких ампер рекомендуется применять провода марки ПЭТВ (Траб = 130°С).

Выбираем для всех обмоток провод марки ПЭТВ [3, с.21].

Для первичной и вторичной обмоток:

q1 = 0,1886 мм2, q2 = 0,3526 мм2,

d1 = 0,49 мм, d2 = 0,67 мм,

d1из = 0,53 мм, d2из = 0,72 мм,

g1 = 1,68 г., g2 = 3,13 г.

3.1.16. Рассчитываем действительную плотность тока в обмотках

![]()

Средняя плотность тока будет равна:

![]()