- •Введение

- •Этапы развития биогеоценологических идей

- •2. Понятие экосистемы и биогеоценоза

- •Биосфера

- •3. Биогеоценоз и его состав по Сукачеву

- •4. Развитие представлений о бгц и его составе

- •6. Границы биогеоценозов и ценокомплексы видовых ценопопуляций

- •Живые компоненты биогеоценоза и их составные элементы

- •1. Виды и видовые популяции в составе живых компонентов биогеоценоза

- •2. Жизненные формы (экобиоморфы) и системы экобиоморф растений

Биосфера

Биоценоз:

фитоценоз

зооценоз

Физико-географические элементы:

эдафотоп — литосфера, гидросфера, педосфера

климатоп — атмосфера

Геоценоз в тот период признавался В. Н. Сукачевым как объект изучения физической географии.

В дальнейшем, в процессе разработки идеи о природном единстве, овеществленном в геоценозе, В.Н. Сукачёв убедился в том, что ведущая активная роль в процессах взаимодействия его компонентов принадлежит живым существам, биоценозу.

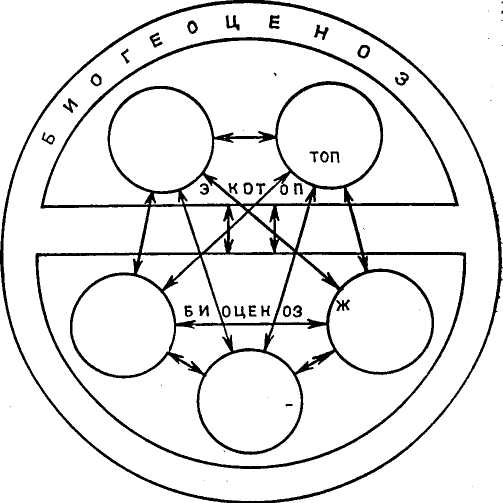

Исходя из этого первоначальный термин для обозначения этого природного единства — геоценоз — в 1944-1945 годах был заменен им термином биогеоценоз. Кроме того, поскольку завершение цикла обмена веществ в биогеоценозе и бесперебойное функционирование его возможны лишь при условии разложения, минерализации отмерших растительных и животных остатков и трупов, осуществляемых в основном микроорганизмами, В.Н. Сукачев в состав живых компонентов биогеоценоза, наряду с растениями и животными, включил также микроорганизмы сначала под названием микросинузии, а затем — микробоценоза. В результате этого схема компонентного состава биогеоценоза, соотношения и взаимосвязи живых и косных компонентов в нем приобрела вид, изображенный на рис. 2.

Биогеоценоз вследствие этого стал рассматриваться В. Н. Сукачевым как объект изучения не физической географии, а особой науки — биогеоценологии. Так произошло оформление биогеоценологии как самостоятельной науки, занимающей, по мнению В.Н. Сукачева, место на грани биологии и географии. Однако, как считает Н.В. Дылис (1978), она все же ближе стоит к биологии.

3. Биогеоценоз и его состав по Сукачеву

БГЦ — это элементарная единица биогеосферы. Но вместе с тем биогеоценоз сам представляет собою весьма сложную по составу, морфологической (физической) структуре и функциональной организации систему. Как всякая сложная система, биогеоценоз состоит из элементов разных иерархических ступеней, объединенных в единое целое множеством разного рода взаимных и односторонних связей и отношений между ними. Биогеоценоз, как объективно существующая, обладающая качественной определенностью единица биогеосферы, функционирует и развивается в пространстве и во времени, иначе говоря, является не только хорологической, но и функциональной, относительно открытой, динамически устойчивой системой.

Основные положения учения о биогеоценозе и других проблемах биогеоценологии изложены В.Н. Сукачевым в ряде работ, опубликованных в различных периодических изданиях и коллективных монографиях, составивших содержание 1-го тома его «Избранных трудов» (1972). Термин «биогеоценоз» происходит от греческих слов: bios — жизнь, geo —земля, koinos — общий, община (отсюда латинизированное coenos). Следовательно, он может быть истолкован как сообщество совместно живущих организмов на определенном участке земли.

Биогеоценоз рассматривается В.Н. Сукачевым как весьма сложная система, включающая в свой состав пять компонентов.

I. Растительный компонент, представленный тем или иным растительным сообществом — фитоценозом: древесным, кустарниковым, травяным, мохово-лишайниковым и т. п.

II. Животный, состоящий из позвоночных и беспочвоночных форм, обитающих как в наземной (воздушной), так и в почвенной или водной среде в границах данного растительного сообщества, образующих зооценоз.

III. Микробный — из бактерий, низших грибов, актиномицетов и других микроорганизмов, обитающих в почве, в особенности в прикорневой зоне растений (ризосфере), и в наземной части растительного сообщества или в водной среде, образующих сухопутный (или водный) микробоценоз. Разумеется, что разные биогеоценозы различаются видовым составом (точнее, составом видовых популяций) названных живых компонентов; иначе говоря, каждый биогеоценоз характеризуется вполне определенным набором видов растений, животных и микроорганизмов. В процессе совместного существования живых компонентов определенного видового состава в определенных условиях обитания между ними возникают разнообразные связи и отношения, вследствие чего и образуется биологическое единство более высокого ранга — биоценоз.

Помимо перечисленных живых компонентов, в состав биогеоценоза, по крайней мере сухопутного, входят два косных компонента.

IV. Почва и подпочвенные слои горной породы, включая почвенно-грунтовые воды на ту глубину, на которую простирается взаимодействие с ними других компонентов биогеоценоза, в особенности растений и почвообитающих животных и микроорганизмов, следствием чего является образование косного (биогенного происхождения) единства, названного эдафотопом.

V. Атмосфера, включающая в свой состав биогенные газы (кислород, углекислый газ), атмосферную влагу, осадки в твердом и жидком виде, движение воздушных масс (ветер, вертикальные конвекционные токи) и пр., образующие в процессе взаимодействия с другими компонентами биогеоценоза так называемый климатоп.

Последние два компонента биогеоценоза, относящиеся к неживой природе, также взаимодействуют друг с другом в зоне контакта, образуя косное единство более высокого ранга — экотоп.

На различие понятий и терминов «экотоп» и «биотоп» до сих пор нами не указывалось на том основании, что большинством отечественных биологов (в том числе и В.Н. Сукачевым) они рассматриваются как синонимы; при этом первый термин употребляется преимущественно в ботанической литературе, а второй — в зоологической. Между тем, по мнению А.П. Шенникова (1964), это разные понятия: экотоп — совокупность факторов физической (неорганической) природы, лишенной жизни, не заселенной живыми существами; биотоп же — экотоп, преобразованный биоценозом в процессе взаимодействия их друг с другом во внутреннюю его среду (биоценотическую среду).

В постоянном взаимодействии друг с другом, как видно на схеме, находятся не только все пять компонентов биогеоценоза, но и биоценоз в целом как совокупность живых компонентов взаимодействует с экотопом как совокупностью компонентов неживой природы. Так, в процессе взаимодействия живых компонентов биогеоценоза между собою и активного воздействия их и биоценоза в целом на экотоп происходит формирование природного единства еще более высокого ранга — биогеоценоза, представляющего собой не биологическую, как уже говорилось выше, а биокосную систему весьма сложного состава и строения.

Следовательно, биогеоценоз, по Сукачеву, — это многоранговая биокосная система, сложная по составу, но целостная элементарная единица биогеосферы, все компоненты которой тесно взаимно связаны в единое целое как территориально (пространственно), так и функционально в ходе обмена веществ и энергии в ней. При этом все компоненты биогеоценоза выступают как равнозначные, выполняющие в нем вполне определенную в ходе обменных процессов работу. Тем не менее, как видно из сказанного, из всех пяти компонентов особое место принадлежит растительному компоненту — фитоценозу, ибо им начинается биогеоценотический процесс, поскольку лишь обладающие хлорофиллом зеленые растения способны аккумулировать кинетическую энергию Солнца; они при этом химически связывают ее, превращая в потенциальную энергию органических веществ, служащих источником существования и развития биогеоценоза в целом.

В одной из своих последних работ В.Н. Сукачев дал такое определение биогеоценоза: «Биогеоценоз — это совокупность на известном протяжении земной поверхности однородных природных явлений (атмосферы, горной породы, растительности, животного мира и мира микроорганизмов, почвы и гидрологических условий), имеющая свою особую специфику взаимодействий этих слагающих ее компонентов и определенный тип обмена веществом и энергией их между собой и с другими явлениями природы и представляющая собой внутренне противоречивое диалектическое единство, находящееся в постоянном движении, развитии» (1964).

В этом емком по содержанию определении заключена вся суть биогеоценоза. Прежде всего в определении подчеркивается сложность состава биогеоценоза и разнообразие входящих в его состав живых и косных компонентов (которые далее перечисляются); при этом обращается внимание на относительную однородность самих компонентов в пределах занимаемого биогеоценозом пространства. Во-вторых, в определении указывается на наличие разнообразных взаимодействий между компонентами и определенного типа обмена веществом и энергией как между самими компонентами внутри биогеоценоза, так и с его окружением (другими биогеоценозами, внешними источниками веществ и энергии и т. п.); обращается внимание и на особый, специфичный для биогеоценоза характер как взаимодействий, так и обменных процессов в нем. В-третьих, подчеркивается единство, целостность биогеоценоза, несмотря на большое разнообразие его компонентного состава и внутреннюю противоречивость этого единства; однако именно противоречивость сущности биогеоценоза и служит источником его постоянного движения, поступательного развития.