- •Выполнить до 27 ноября Сделать конспект от руки в тетради раздела «Основы цитологии»

- •1.1. Многообразие органического мира и комплекс биологических наук

- •1. Общие сведения

- •2. Предмет и задачи общей биологии

- •3. Значение биологии

- •1.2. Биологические системы и их свойства

- •1. Понятие биологической системы

- •2. Критерии биологических систем

- •Глава 2. Химическая организация жизни

- •2.1. Элементарный и молекулярный состав живого вещества

- •1. Сравнение элементарного состава живой и неживой природы

- •2. Характеристика органогенных элементов

- •3. Молекулярный состав живого вещества

- •2.2. Неорганические вещества

- •1. Типы связей между атомами, играющие важную роль в живых организмах

- •2. Содержание воды в клетке

- •3. Структура и свойства молекулы воды

- •4. Биологическое значение воды

- •2.3. Минеральные соли и их биологическая роль

- •1. Содержание солей в клетке

- •2. Биологическое значение катионов

- •3. Биологическое значение анионов

- •1. Органические вещества живой материи

- •Содержание липидов в клетке и в организме

- •3. Строение и свойства липидов

- •4. Классификация липидов

- •5. Биологические функции липидов

- •2. Содержание углеводов в живой материи

- •3. Классификация углеводов и их свойства

- •4. Биологические функции углеводов

- •2.4.3. Белки, их строение и свойства

- •1. Белки, их содержание в живом веществе и молекулярная масса

- •2. Белки – непериодические полимеры. Строение и свойства аминокислот

- •Образование пептидной связи

- •3. Первичная, вторичная, третичная и четвертичная структуры белка

- •4. Классификация белков

- •2.4.4. Биологические функции белков

- •1. Денатурация и другие свойства белков

- •2. Биологические функции белков

- •2.4.5. Нуклеиновые кислоты

- •1. Содержание в клетке, размеры молекул и молекулярная масса

- •Пиримидиновые основания

- •Пуриновые основания

- •3. Соединение нуклеотидов в цепь

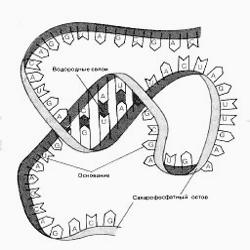

- •Образование первичной структуры днк

- •4. Образование двухцепочечной молекулы днк

- •Сахарофосфатный остов днк

- •5. Правила Чаргаффа. Сущность принципа комплементарности

- •2.4.6. Классы клеточных рнк и их функции. Различия днк и рнк

- •1. Рнк и ее значение

- •2. Классы клеточных рнк и их функции

- •3. Отличия молекул днк и рнк

- •Строение клетки

- •1. Типы клеточной организации

- •2. Цитоплазма. Строение и функции оболочки

- •2. Органоиды клетки

- •3. Строение и функции ядра клетки

- •Глава 5. Воспроизведение клеток

- •5.1. Жизненный (клеточный) цикл

- •5.2. Деление клетки

- •5.2.1. Амитоз

- •5.2.2. Митоз

- •5.2.3. Мейоз

- •Вопросы к зачету по дисциплине «биология» для студентов 1 курса фармацевтического факультета

- •Контрольные тесты Химический состав клетки

- •Синтез белков

- •Эукариотическая клетка

2. Классы клеточных рнк и их функции

Существует три основных класса клеточных РНК.

1. Информационная (иРНК), или матричная (мРНК). Ее молекулы наиболее разнообразны по размерам, молекулярной массе (от 0,05х106 до 4х106) и стабильности. Составляют около 2% от общего количества РНК в клетке. Все иРНК являются переносчиками генетической информации из ядра в цитоплазму, к месту синтеза белка. Они служат матрицей (рабочим чертежом) для синтеза молекулы белка, так как определяют аминокислотную последовательность (первичную структуру) белковой молекулы.

Одиночная цепь РНК |

|

2. Рибосомальные РНК (рРНК). Составляют 80–85% от общего содержания РНК в клетке. Рибосомальная РНК состоит из 3–5 тыс. нуклеотидов. Она синтезируется в ядрышках ядра. В комплексе с рибосомными белками рРНК образует рибосомы – органоиды, на которых происходит сборка белковых молекул. Основное значение рРНК состоит в том, что она обеспечивает первоначальное связывание иРНК и рибосомы и формирует активный центр рибосомы, в котором происходит образование пептидных связей между аминокислотами в процессе синтеза полипептидной цепи.

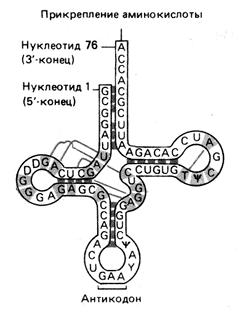

3. Транспортные РНК (тРНК). Молекулы тРНК содержат обычно 75-86 нуклеотидов. Молекулярная масса молекул тРНК около 25 тыс. Молекулы тРНК играют роль посредников в биосинтезе белка – они доставляют аминокислоты к месту синтеза белка, то есть на рибосомы. В клетке содержится более 30 видов тРНК. Каждый вид тРНК имеет характерную только для него последовательность нуклеотидов. Однако у всех молекул имеется несколько внутримолекулярных комплементарных участков, благодаря наличию которых все тРНК имеют третичную структуру, напоминающую по форме клеверный лист.

3. Отличия молекул днк и рнк

Признаки сравнения |

ДНК |

РНК |

Расположение в клетке |

Ядро, митохондрии, хлоропласты |

Ядро, рибосомы, центриоли, цитоплазма, митохондрии и хлоропласты |

Строение макромолекулы |

Двойной неразветвленный линейный полимер, свернутый в спираль |

Одинарная полинуклеотидная цепь |

Мономеры |

Дезоксирибонуклеотиды |

Рибонуклеотиды |

Состав нуклеотидов |

Пуриновые (аденин, гуанин) и пиримидиновые (тимин, цитозин) азотистые основания; дезоксирибоза (С5); остаток фосфорной кислоты |

Пуриновые (аденин, гуанин) и пиримидиновые (урацил, цитозин) азотистые основания; рибоза (С5); остаток фосфорной кислоты |

Функции |

Хранитель наследственной информации |

Посредник в реализации генетической информации |

Строение клетки

История цитологии тесно связана с изобретением, использованием и усовершенствованием микроскопа. С момента первого описания англичанином Р. Гуком (1665) целлюль, или клеток, в тонком срезе пробковой ткани дерева накопилось огромное количество сведений, фактов и доказательств клеточного состава растений, животных и микроорганизмов.

Одним из крупнейших обобщений XIX в. стала клеточная теория, изложенная в трудах Т. Шванна, М. Шлейдена и Р. Вирхова. В XIX—XX вв. благодаря применению более современных методов цитологического анализа были получены новые данные, позволившие подтвердить, уточнить и дополнить клеточную теорию.

Современная клеточная теория включает следующие положения: — все живые организмы состоят из клеток (исключение составляют вирусы); клетки одноклеточных и многоклеточных животных и растительных организмов сходны (гомологичны) по строению, химическому составу, принципам обмена веществ и основным проявлениям жизнедеятельности; именно клетка обладает всей совокупностью черт, характеризующих живое. Клетка — элементарная структурная, функциональная и генетическая единица живого;

— все живые организмы развиваются из одной или группы клеток; каждая новая клетка образуется в результате деления исходной (материнской) клетки. Клетка — элементарная единица развития живого;

— в сложных многоклеточных организмах клетки дифференцируются, специализируясь по выполнению определенной функции; клетки объединены в ткани и органы, функционально связанные в системы, и находятся под контролем межклеточных, гуморальных и нервных форм регуляции. Клетка — функциональная единица в многоклеточном организме.

Клетка — это элементарная живая система, способная к самообновлению, саморегуляции и самовоспроизведению.

Фенилаланиновая

тРНК

Фенилаланиновая

тРНК