Глава 7

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ

ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ

Коррекционно-развивающая работа с учащимися 2-5-го клас сов должна проводиться в два этапа.

На первом, начальном, этапе главное внимание уделяется обучению таким важным мыслительным операциям, как обобщение \ ограничение, анализ и сравнение, выделение существенных признаков и определение понятий. Начинать такую работу необходимо уже со 2-го класса. Однако не поздно это делать и в последующие годы обучения, вплоть до пятого класса. Важно, чтобы при переходе из начальной в среднюю школу эти логические приемы были уже сформированы.

На втором этапе все внимание должно быть направлено на развитие мыслительно-речевой деятельности учащихся, а именно таких интеллектуальных умений, как понимание общего и переносного смысла текста, выделение главных мыслей, развитие активного и пассивного словаря. Эту работу следует начинать с 3-го класса и только после того, как освоен первый этап.

Коррекционно-развивающие упражнения расположены в порядке возрастающей сложности и в ряде случаев логически связаны друг с другом, так как последующий мыслительный прием строится с опорой на предыдущий. Таким образом, существует строго определенная последовательность введения приемов. Начинать работу с любого типа заданий нельзя; предлагать их необходимо именно в том порядке, который приведен авторами. Не рекомендуется задания, предназначенные к применению с 3-го класса, предлагать второклассникам, особенно если они еще не прошли свой коррекционно-развивающий этап. Однако задания, рассчитанные на 2-3-й классы, можно предлагать, если это необходимо, более старшим ученикам.

Первоначально новые для ребенка формы и способы мышления осуществляются им только с помощью взрослых и только постепенно. Этими взрослыми могут быть и школьный психолог, и учитель, и родители. Функции, которые выполняет взрослый при проведении коррекционно-развивающей работы, сводятся к следующему: а) объяснять; б) помогать; в) контролировать. Кроме

того, взрослый стимулирует активную умственную деятельность

ребенка.

Разработанные нами коррекционно-развивающие упражнения несут в себе две функции: они могут быть отнесены к программам как развивающего характера, так и коррекционного. Для второклассников упражнения выступают как профилактические, развивающие, поскольку используемые в них способы и приемы мышления находятся в зоне ближайшего развития этих детей. Актуализируя и приводя в действие с помощью взрослого ряд внутренних процессов, функций и форм мышления, которые станут необходимы в скором времени, мы таким образом предупреждаем возникновение возможного неблагополучия в умственном развитии детей.

Для учащихся 5-х классов те же самые упражнения уже могут выступать как коррекционные, так как заложенные в них приемы мышления ориентированы на актуальный уровень развития детей этого возраста. Несформированность этих приемов указывает на наличие пробелов в умственном развитии.

Таким образом, форма взаимодействия взрослого с детьми (коллективная, групповая, индивидуальная) будет зависеть от того, какой работой - развивающей или коррекционной - он будет заниматься. Например, для развивающей работы может больше подойти коллективная, фронтальная форма, для коррекции -микрогрупповая или индивидуальная.

Общим правилом проведения любой коррекционно-развивающей работы является доброжелательность. От эмоциональной обстановки, в которой проводится работа, зависит ее эффективность. Особенно это важно на начальных этапах занятий.

Для создания у детей положительного отношения к познавательной деятельности, направленной, в частности, на развитие мыслительных процессов, рекомендуется применять «стратегию формирования успеха». В. А. Сухомлинский считал, что положительные эмоции, связанные с переживанием успеха, - это основа веры ребенка в себя. По его мнению, успех в работе должен быть для школьника не концом работы, а ее началом. Ребенку надо сразу дать почувствовать вкус успеха, а потом он придет

реально.

Многочисленные исследования показали, что развивать познавательную сферу ребенка при его безразличном или отрицательном отношении невозможно. Необходимо личностно включать ребенка в занятия, а этого можно добиться, организовав работу так, чтобы у него была большая вероятность успеха [37].

Как известно, одним из самых сильных подкреплений любой новой деятельности является оценка. В школе такой оценкой слу-

жит отметка, которая в руках иных педагогов становится средством, способным надолго затормозить развитие познавательной потребности. Но понятия «отметка» и «оценка» не тождественны. Как отмечает Ш. А. Амонашвили [1], оценка - это процесс, а отметка является результатом этого процесса, его условно-формальным отражением в баллах.

В коррекционно-развивающей работе, где должен быть создан климат доверия, психологической безопасности, следует отказаться от школьной отметки, а использовать содержательную оценку, то есть в развернутой форме показывать, что ребенок может, чего не может, что умеет, чему должен еще учиться. Указание на наметившийся прогресс, успех является обязательным компонентом такой оценки. Так, одному ученику можно сказать: «Молодец, ты очень хорошо выполняешь эти упражнения. Сразу видно, что ты понял смысл задания, поэтому не делаешь ошибок». К другому можно обратиться со следующими словами: «Я хочу отметить твои успехи, они очень заметны. Ты сегодня ошибался намного реже, чем в предыдущий раз. Я верю, ты скоро все будешь делать правильно».

Психологи отмечают, что одним из важнейших условий, способствующих благоприятному течению познавательной деятельности, является оказываемая ребенку постоянная психологическая поддержка. При этом не надо смешивать ее с похвалой и наградой. Похвала может быть для ребенка поддержкой, а может и не быть. Хвалят обычно за хорошо сделанную работу, поддержку же оказывают и тогда, когда задание выполнено недостаточно хорошо или даже плохо. Психологическая поддержка в отличие от похвалы должна быть оказана при любой попытке что-то сделать, при самом незначительном прогрессе.

Занятия следует проводить в виде свободного общения, включать в них игровые моменты, следить за тем, чтобы реакции детей на ошибки соучеников не были обидными.

Во время занятий вовсе не обязательно требовать, чтобы никто ни с кем не переговаривался: пусть спрашивают, пусть советуются, делятся своими соображениями. Некоторым детям необходима помощь, подсказка, подтверждение, что они правильно думают, и, если они за этим обращаются к своим соседям, не следует делать им замечания. Как уже отмечалось, источником развития может быть не только совместная деятельность ребенка и взрослого, но и совместная деятельность нескольких детей. Ситуации, в которых возникают сотрудничество, взаимопомощь, соревнование ровесников, облегчают усвоение новых мыслительных операций и форм, повышают мотивацию к занятиям, активизируют учащихся.

Учитель сам может выступить инициатором, организатором таких ситуаций. Например, перед началом занятий можно сказать: «Если у кого-то из вас возникнут сложности или сомнения в правильности своих рассуждений, вы можете обратиться за помощью к своим товарищам или ко мне». При этом надо следить за тем, чтобы помощь заключалась не в подсказке готового ответа, а в объяснении, в наводящих вопросах, в совместных рассуждениях. Очень важно добиваться того, чтобы коррекционно-развивающие упражнения выполнялись ребенком сознательно, с пониманием не только целей работы, но и всего ее процесса.

Коррекционно-развивающие занятия следует проводить в отдельном классе или кабинете, где учителю и детям никто не мешает. Занятия могут проходить в рамках урока и во внеурочное время, в группах продленного дня. Как уже говорилось, возможны разные формы работы: фронтальная, групповая, парная, индивидуальная. Можно их и сочетать друг с другом. Форма работы зависит от того, какую задачу ставит перед собой учитель (просто развивающую или сугубо коррекционную). Кроме того, форма занятий может меняться в зависимости от содержания того или иного задания. Одни задания желательно выполнять всем классом и в письменном виде, другие - индивидуально и устно, третьи -после обсуждения в группе и т. д.

Максимальное время проведения каждого занятия - 40 минут. Удлинение занятий нецелесообразно, так как начинает сказываться усталость и эффективность работы падает; это же может привести и к снижению мотивации.

Начало коррекционно-развивающей работы всегда предваряется ознакомительной беседой, в которой детям сообщаются в самом общем виде цели проводимых занятий. При этом взрослый старается вызвать интерес к предстоящей работе.

Примерное содержание беседы может быть таким: «Сегодня мы с вами начнем цикл занятий, необычных для школы. Скорее всего, вам не встречались задания, похожие на те, которые я вам предложу. Успех в их выполнении зависит не от того, как вы учитесь в школе, не от ваших оценок по учебным предметам, а от того, насколько вы наблюдательны, сообразительны, как вы умеете рассуждать, подмечать общее в разных вещах и различное в сходных. Эти качества часто бывают необходимы человеку в повседневной жизни. Этим качествам я и буду вас обучать на наших занятиях. Единственное условие, которое вы должны соблюдать, - быть максимально собранными, внимательными к моим объяснениям и при первых признаках непонимания сообщать мне, чтобы мы вместе преодолели наметившиеся трудности».

Далее следует рассказать детям о том, как будут проходить занятия (периодичность, время проведения, способы работы, формы поощрения). Если работа проводится не индивидуально, а в группах или с целым классом, нужно рассказать о том, как будет организована совместная деятельность детей.

В начале первого занятия учащиеся знакомятся с некоторыми общими сведениями, необходимыми для дальнейшей работы. Тексты вступительных бесед соответствуют возрастным особенностям учеников; они приводятся в главах 4-6 перед изложением соответствующих упражнений (для 2-5-го и 3-5-го классов). После обстоятельного разъяснения сути задания и демонстрации его выполнения на примерах можно переходить к упражнениям.

В процессе работы допустимы любые вопросы со стороны учащихся и дополнительные пояснения со стороны учителя. Если ученики говорят, что им «ничего не понятно», нужно их успокоить, разобрать еще раз конкретные примеры и заверить, что в ходе работы многое из непонятного само собой прояснится.

По типу предлагаемые задания могут быть разделены на дидактические и игровые. Школьный психолог, учитель могут творчески подойти к упражнениям и пополнить их число новыми заданиями по аналогии с имеющимися. Желательно при этом использовать понятия, которые должны быть известны школьнику из курса обучения.

Взрослому следует избегать излишней универсализации методов работы, учитывать индивидуальные особенности учеников. При работе в группе нельзя допускать большого разрыва в темпе продвижения учащихся, который может отразиться как на формировании мыслительных навыков, так и на интересе к таким занятиям.

ФОРМЫ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ

Фронтальная работа

При фронтальной форме работы представленный комплекс кор-рекционно-развивающих упражнений может быть использован для стимулирования умственного развития детей. Упражнения могут выполнять функцию «интеллектуальной разминки». Такая работа должна проводиться возможно чаще и будет полезна всем учащимся, поскольку она направлена прежде всего на развитие, тренировку элементарных мыслительных операций, на активизацию мыслительной деятельности, на отработку способов, обеспечивающих общую организованность мыслительного процесса.

Начинать проводить «интеллектуальную разминку» желательно со 2-го класса, чтобы как можно раньше стимулировать в детях

самостоятельность мысли, привить им интерес к умственной работе. Такие занятия проводятся на любом уроке в течение 10-15 минут. Количество предлагаемых упражнений может быть небольшим (три-четыре задания на одном уроке).

Задания могут предъявляться устно, а могут быть написаны на доске. Можно раздавать их детям в виде карточек с одинаковым для всех или разным содержанием. Ответы возможны как в устной, так и в письменной форме. В некоторых случаях, как советует Ш. А. Амонашвили, можно подходить к каждому ребенку и просить прошептать ответ на ухо. Есть и другие варианты: например, трое или четверо учеников выполняют предложенные упражнения у доски; каждому из них назначается дублер, который в случае затруднения напарника должен ему помочь. На следующем занятии уже другие ученики выполняют такие функции.

Занятия могут протекать и в форме фронтальной дискуссии. Учитель задает вопрос, вызывает ученика, желающего ответить, и, выслушав ответ, спрашивает у детей: «Кто согласен?» Иногда, чтобы оживить работу в классе, учитель сам может высказать спорное суждение или поддержать ошибочный ответ, вызвав таким образом на спор учеников, организуя обмен мнениями между ними.

Обязательным условием эффективности «интеллектуальной разминки» является сопоставление предложенных ответов и развернутое коллективное обсуждение, какие ответы являются правильными и почему.

На каждом последующем занятии повторяются упражнения, введенные ранее, и предлагаются два-три новых. Учитель ненавязчиво должен вовлекать в работу тех, кто пока еще не проявил достаточной активности.

Учитель должен подходить к коррекционно-развивающей работе творчески, внося в проведение занятий элементы игры, соревнования.

Групповая работа

Многие психологи считают, что наиболее продуктивной является такая форма работы, когда учитель взаимодействует не целиком с классом, а с отдельными его группами. В этом случае и дети контактируют не только непосредственно с учителем, но и друг с другом. Такая работа особенно эффективна для проведения кор-рекционных занятий.

Говоря об эффективности групповой работы, исследователи указывают на два момента: воспитательный и дидактический. За счет возникающего в группе эмоционального контакта резко повышается интерес к занятиям. Общение в группе становится главным фактором успешного усвоения новой информации. При уме-

лой организации групповой работы занятия, первоначально вызывающие интерес как средство общения, начинают постепенно приобретать самостоятельную значимость, собственную побудительную силу. Параллельно работа в группе формирует у детей навыки делового общения: воспитываются умения выслушивать другую точку зрения, понимать и оценивать действия других людей и т. д.

Дидактические возможности групповой работы также очень велики. Эффективность усвоения учеником информации зависит от возможности как-то относиться к ней, например обсуждать ее с равными себе, отстаивать свою точку зрения, спорить и доказывать правильность своих ответов. Как считают психологи, лишь при такой ситуации возможны «интериоризация», присвоение знаний, умений, навыков, то есть превращение их в собственное достояние [5; 29].

Перед учителем, начинающим групповую коррекционно-раз-вивающую работу, встает вопрос о том, как эти группы формировать.

Эффективную форму выделения внутри класса групп учащихся предложила и апробировала заведующая экспериментальной психолого-педагогической лабораторией гимназии Волгограда психолог В. В. Шмидт. Она предлагает в начале с целым классом провести пробное фронтальное собеседование-обследование (в течение одного урока). Учитель, объяснив правила выполнения нескольких первых типов заданий, проверяет на отдельных примерах, насколько объяснения усвоены каждым учеником. Затем весь класс по результатам фронтального обследования разбивается на три группы: 1) быстро усвоившие объяснения; 2) не сразу понявшие; 3) не усвоившие или плохо усвоившие.

Дальнейшая работа строится с каждой группой учащихся отдельно, по своему временному графику. Учащиеся работают, обсуждая решение отдельных задач между собой и с учителем. При этом организуется соревнование. Правильный ответ, быстрое решение каждого типа заданий вознаграждаются фишками; по этому показателю определяют победителей.

На каждом занятии учащимся предлагается не более 5-7 задач одного типа. Если следующее занятие продолжает уже начатый тип задания, то оно начинается с повторения инструкции.

Каков должен быть количественный состав группы? Эта проблема изучалась с разных сторон, и было доказано, что группа в два человека выполняет задания лучше, чем одиночки, а в четыре человека - лучше, чем пары. С дальнейшим возрастанием численного состава групп снижается их продуктивность. Кроме того, в больших группах уменьшается число активно работающих учени-

ков, а в малых оно увеличивается. Признается оптимальным состав группы не более чем в пять человек.

Коррекция, осуществляемая в микрогруппах (по 2-5 человек), оказывается очень эффективной, так как позволяет организовать конструктивное общение между детьми и сохранить возможности диалога с каждым учеником.

Психологи рекомендуют в группе из пяти человек избирать старосту, которому учитель выдает задания и просит его взять на себя руководство их выполнением. Модель работы может быть такая. Ученики знакомятся с заданием, и каждый приступает к его решению. После выполнения задания каждый сообщает старосте группы свой ответ. Если он совпадает с ответами остальных, то группа переходит к другому заданию, если нет - начинается обсуждение. В этом обсуждении может принять участие и учитель. Основываясь на наблюдениях за тем, как разные группы выполняют задания, какие типичные ошибки они допускают, учитель планирует, что следует обсудить со всем классом, на что следует обратить особое внимание.

За групповой работой может последовать фронтальная. Так, учитель просит старост двух групп, которые имеют разные ответы на одно и то же задание, написать ответы на доске. Затем в беседе с классом выясняется, какой из двух ответов является правильным и почему. Также разбирается и ошибочный вариант и выясняется, по какой причине была допущена ошибка. Нужно стараться, чтобы каждый ученик побывал в роли старосты, поскольку эта роль способствует повышению интереса к работе даже у тех, у кого раньше он не отмечался. Такая организация не даст кому-то спрятаться за спины товарищей, не позволит не принимать участия в работе [5].

Эксперименты показали, что групповая форма коррекцион-но-развивающей работы оказалась в равной степени эффективной как для самых маленьких детей, так и для старшеклассников.

Проводить такого рода занятия учитель может во внеурочное время, в течение не более 40 минут. Занятия рекомендуется проводить не реже двух раз в неделю - в начале и в конце ее.

Индивидуальные занятия

Индивидуальные занятия чаще всего проводятся с детьми, ;• имеющими ярко выраженные учебные проблемы. Коррекционная I работа с конкретным учеником строится в форме диалога. При \ объяснении сути задания следует уделять большое внимание при-| мерам, так как часто именно через примеры приходит понимание г того, что надо делать. От учащегося требуется постоянное прого-

варивание вслух всех способов решения, поисков правильного ответа. Это дает возможность вовремя вносить исправления в ответы, оказывать дозированную помощь, фиксировать, где происходят заминки, где имеются пробелы в знаниях и умениях.

Темп работы каждого учащегося может быть различным в зависимости от исходного уровня его мышления и других индивидуальных особенностей. От этого зависит общее количество занятий для прохождения коррекционной программы. Одним учащимся может понадобиться восемь занятий, другим - двенадцать, а третьим - пятнадцать и более.

В начале каждого нового занятия нужно дать учащемуся возможность вспомнить, какие упражнения он делал в прошлый раз, и предложить еще раз их выполнить. Если учащийся справляется с этими заданиями самостоятельно, легко и без ошибок, четко понимая, какую операцию нужно осуществить, можно переходить к новому типу заданий. Если же возникают какие-либо затруднения, следует еще раз совместно разобрать способ выполнения данного типа заданий. Не исключено, что с кем-то из учеников необходимо повторять пройденный материал несколько раз.

В итоге нужно добиться того, чтобы задание целиком выполнялось самостоятельно и без ошибок. В такой ситуации учитель должен оказывать ребенку психологическую поддержку: стараться выделять успешные действия ребенка, демонстрировать веру в него, в его силы и способности и всячески, словами или действиями, сообщать ему об этом.

Занятия рекомендуется проводить не реже двух раз в неделю -в начале и в конце ее, не более 40 минут.

Индивидуальная коррекция может иметь некоторые негативные стороны. Как отмечают некоторые психологи [35], при такой форме работы у детей повышается тревожность из-за возможных насмешек со стороны одноклассников. Дети могут избегать занятий, так как боятся, что про них скажут: «Ты один ходишь на занятия, значит, у тебя не все в порядке».

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ

Нами была сделана попытка оценить предлагаемую коррекци-онно-развивающую программу с точки зрения ее эффективности, поскольку школьному психологу, учителю, прежде чем приступать к такой работе, важно знать:

1) будет ли прогресс в умственном развитии ребенка?

2) в чем конкретно он может находить свое проявление?

Для ответа на первый вопрос, то есть для оценки результативности программы, может быть использована следующая схема доказательства: у школьников дважды измеряется уровень умственного развития - до начала работы по коррекционно-разви-вающей программе и после нее. Если показатели умственного развития при повторном тестировании окажутся существенно выше по сравнению с теми, которые были вначале, то можно сделать вывод о том, что программа обладает определенной результативностью.

Однако ответ на второй вопрос - в чем конкретно эти изменения могут проявиться - представляется достаточно проблематичным. Как показывает практика, научить школьников начальным логическим приемам мышления несложно. Но для того чтобы эти приемы оказали положительное влияние на учение в той степени, в какой можно было бы ожидать, необходимо, чтобы они из пассивной формы перешли в активную. Иначе трудно обеспечить полноценный перенос мыслительных умений, полученных в результате коррекции, на учебную деятельность. Так, известно, что на начальном этапе школьного обучения наиболее часто используется прием буквального запоминания. Это во многом связано с особенностями учебного материала, который действительно требует точного заучивания многочисленных стихотворений, таблицы умножения, правил и т. д. Поэтому для младшего школьника задание выучить тот или иной материал зачастую означает запомнить его дословно. Даже уже владея необходимыми мыслительными действиями, ребенок без специальной стимуляции может продолжать работать по-старому, поскольку так ему проще, привычнее. В задачу учителя входит помочь школьнику включить сформированные умственные приемы в свою учебную деятельность. Для этого следует постоянно обращать внимание детей на то, что установка запомнить все подряд далеко не всегда является необходимой. Гораздо важнее сначала понять материал, проанализировать его, выделить главную и второстепенные мысли, проследить последовательность и логику изложения и т.д. Однако такой способ работы должен быть не просто декларирован; необходимо его поощрять и применять на уроках.

Итак, сформированность умственных действий не обязательно приводит к их применению в учебной деятельности. Мы можем только утверждать, что дети подготовлены к качественному усвоению учебного материала, но произойдет ли это - будет зависеть от многих других факторов, в первую очередь от школы, от методов преподавания.

В нашей практике было много случаев, когда ученики, имея высокий уровень умственного развития, не отличались хорошими

показателями успеваемости. На вопрос, почему у них такие низкие школьные достижения, они отвечали примерно одинаково: «В школе скучно, неинтересно, меня больше интересует другое» - и называли виды деятельности, лежащие вне школы. В действительности у таких учащихся имелся высокий познавательный интерес, но направлен он был не на учебную деятельность.

Особенно трудно ожидать, что коррекционные занятия приведут к позитивным сдвигам в учебной деятельности тех учащихся, которые имеют хронические пробелы в знаниях. Включать сформированные мыслительные приемы в учебную деятельность и выводить их на актуальный уровень в этом случае сложно, поскольку учебный материал не усвоен. Здесь в первую очередь нужна коррекция исходного уровня знаний, предполагающая индивидуальные занятия с учителем или с компьютером.

Несмотря на трудности, которые возникают при оценке эффективности коррекционно-развивающей программы, мы в специально проведенном исследовании попытались ответить как на первый вопрос (наблюдается ли прогресс в умственном развитии ребенка после коррекционных воздействий?), так и на второй (в чем конкретно этот процесс проявляется?).

Для ответа на первый вопрос исследование проводилось на выборке учащихся двух 5-х классов одной из московских школ (58 человек). Эти классы по количеству учеников, их социальному составу и уровню успеваемости были примерно одинаковыми. Так, по успеваемости основную группу (58-60%) в этих классах составляли те, кто оценивались как средние; группы хорошо успевающих составляли 28-32% и группы неуспевающих - 8-12%. Один из этих классов (5 А) рассматривался нами как экспериментальный, поскольку там планировалось проведение коррекционно-развивающей работы, а другой (5 Б) - как контрольный (коррекционно-развивающая работа не проводилась).

На начальном этапе как в экспериментальном, так и в контрольном классе была проведена диагностика умственного развития учащихся. Для этого использовался Групповой Интеллектуальный Тест (ГИТ). После окончания коррекционных занятий с помощью того же теста была проведена повторная диагностика умственного развития пятиклассников. Результаты тестирования учащихся двух классов сравнивались между собой как до начала коррекции, так и после нее. Как уже отмечалось, если показатели умственного развития учеников, с которыми проводились коррекционные занятия, окажутся существенно выше по сравнению с учениками, у которых таких занятий не было, то можно будет сделать вывод о результативности разработанной программы.

Описание теста умственного развития

Использованный для диагностики умственного развития тест ГИТ предназначен для детей 9-12 лет. Тест был любезно предоставлен нам национальным предприятием «Психодиагностика» (Братислава). Перевод теста на русский язык осуществлялся нами совместно с коллегами из Братиславы, а затем тест адаптировался на российской выборке [4].

ГИТ, как и другие тесты интеллекта, выявляет, насколько испытуемый овладел к моменту обследования предлагаемыми ему в заданиях словами и терминами, а также умениями выполнять с ними некоторые логические действия. Все это характеризует уровень умственного развития испытуемого, существенный для успешного прохождения школьного курса.

ГИТ представлен в двух формах - А и Б, которые являются взаимозаменяемыми. Он содержит следующие субтесты: «Исполнение инструкций», «Арифметические задачи», «Дополнение предложений», «Определение сходства и различия понятий», «Числовые ряды», «Аналогии», «Символы». На выполнение каждого субтеста отводится от 1,5 до 6 минут; все исследование занимает

45 минут.

В первом субтесте («Исполнения инструкции») от испытуемого требуется как можно быстрее и точнее выполнить ряд простых указаний (подчеркнуть самое большое из чисел, оценить число букв в трех словах и подчеркнуть то, которое является самым длинным, и т.д.). Для выполнения всех заданий требуются элементарные знания в объеме 3-го класса и умение понимать смысл прочитанного текста.

Второй субтест («Арифметические задачи») выявляет овладение конкретными учебными навыками в области математики.

Третий субтест («Дополнение предложений») содержит предложения с пропущенными словами. Эти пропуски должен самостоятельно заполнить школьник. Успешность выполнения заданий зависит от умения улавливать смысл предложения, от навыков правильного построения предложения и словарного запаса.

В четвертом субтесте («Определение сходства и различия понятий») логическая операция, производимая в нем, требует нахождения синонимов и антонимов.

В пятом субтесте («Числовые ряды») нужно заканчивать числовые ряды, поняв закономерность их построения. Недостаточная гибкость мышления, неумение быстро найти новый способ действия приводят к ошибкам.

Шестой субтест - «Аналогии». Овладение этим умственным действием необходимо и на этапе усвоения знаний, и на этапе их

применения. Понятия, включенные в задания субтеста, находятся между собой в различных логико-функциональных отношениях (таких, как «вид - род», «часть - целое», «противоположность», «порядок следования»). Успешность решения зависит от степени овладения понятиями и логическими отношениями.

Качественный анализ теста ГИТ, проведенной Е. М. Борисовой и Г. П. Логиновой [2], показал основные причины затруднений, которые могут испытывать учащиеся. Среди них: а) отсутствие конкретных знаний в определенной области (незнание понятий, сложных синтаксических структур и т. д.); б) недостаточное владение некоторыми логико-функциональными отношениями между словами; в) определенная ригидность, стереотипность подходов к решению; г) некоторые возрастные особенности мышления младших подростков (ассоциативность, недостаточно глубокий анализ понятий и др.).

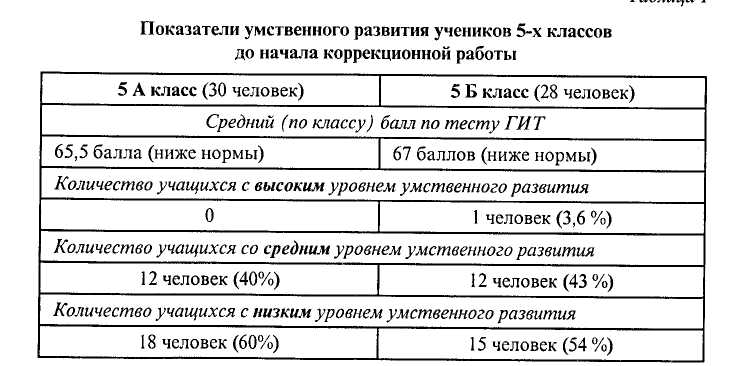

Результаты первого тестирования пятиклассников представлены в табл.1.

Как видно из таблицы, количественные показатели выполнения теста ГИТ свидетельствуют о примерно одинаковом уровне умственного развития учащихся параллельных классов. В среднем как в 5 А, так и в 5 Б уровень ниже того, который рассматривается как нормальный для данной образовательно-возрастной группы (80 баллов). Самый большой процент в этих классах составляют учащиеся с низким уровнем умственного развития и практически отсутствуют учащиеся с высоким уровнем развития (только один ученик в 5 Б классе).

Процедура проведения коррекционных занятий в процессе апробации

Коррекционные занятия в экспериментальном классе (5 А) проходили два раза в неделю в течение 2,5 месяцев (со второй половины октября до зимних каникул). В работе принимали участие два психолога. Каждый работал одновременно с двумя учащимися. Обычно занятия проходили после уроков в течение 40 минут. Они были названы «психологическим практикумом», и было объявлено, что все ученики примут в них участие. Детям говорилось, что занятия направлены на совершенствование их мыслительных процессов, формирование общей интеллектуальной раскованности и происходить это будет в ходе выполнения разнообразных упражнений с использованием простого, хорошо знакомого материала в непринужденной обстановке, при непосредственном общении учеников друг с другом и с психологом. Атмосфера занятий была спокойная, со стороны учеников к ним проявлялся повышенный интерес, и дети с удовольствием оставались после уроков.

Коррекция велась по полной программе: отрабатывались мыслительные навыки работы со словом и формировались мыслительные приемы работы с текстом.

На первом занятии, которое было названо «Игра в слова», предлагались задания на словесные ассоциации из коррекционно-развивающей программы 3. Каждый учащийся давал свой ответ на слово, произнесенное психологом. При этом поощрялось нахождение как можно большего числа ассоциаций. В дальнейшем каждое занятие начиналось с такой разминки в течение 10 минут.

На втором занятии психолог объяснял, какие мыслительные операции будут совершенствоваться в последующих упражнениях. Детям рассказывали, что собой представляет понятие как логическая категория, вводились его основные характеристики (объем и содержание), происходило знакомство с мыслительными действиями - обобщением и ограничением (текст вступительной беседы приведен в гл. 4). После того как учащиеся подтверждали, что им ясна суть работы, они переходили к выполнению первого задания коррекционно-развивающей программы 1.

Задание 1. Дети получали две карточки с общими и частными понятиями и должны были расположить их так, как просил психолог (слева - общее понятие, справа - частное). Первые шесть упражнений школьники выполняли вместе с психологом, подробно разбирая, почему та или иная карточка кладется с данной стороны. В следующих восьми упражнениях дети, составляя единую [команду, должны были оценивать решения, которые давал психо-

лог (при этом некоторые его ответы были заведомо неправильными). Последние десять упражнений дети выполняли самостоятельно по очереди. После каждого ответа одного из участников кто-нибудь другой говорил, правильный ответ или ошибочный, и приводил аргументы в обоснование.

Заканчивалась работа с этим типом заданий только тогда, когда ученики могли выполнять их легко и без ошибок и даже сами придумывали собственные примеры. Последнее свидетельствует о полном и осознанном понимании того мыслительного действия, которое дети совершали.

В задании 2 надо было делать то же самое, что и в предыдущем, но уже с тремя карточками, которые предъявлялись в перепутанном виде. Схема отработки навыка была такая же, как в задании 1. Мыслительный навык считался сформированным, если дети выполняли все без ошибок и могли составлять собственные упражнения. Занятие начиналось с того, что ученики вспоминали, какие упражнения они делали в прошлый раз, и выполняли их повторно.

Задание 3 состоит из двух частей.

В первой дети должны были к слову, напечатанному на карточке большими буквами, подобрать (из пяти других карточек) обобщающее слово. Схема работы была такая же, как в заданиях 1 и 2. Первые пять упражнений выполнялись совместно с психологом. В следующих пяти психолог давал свои ответы, а ученики их оценивали. Последние десять упражнений школьники выполняли самостоятельно, а потом осуществляли взаимную проверку. Заканчивалась эта работа только тогда, когда дети выполняли все упражнения без ошибок.

Во второй части задания дети получали только те карточки, на которых были слова, напечатанные большими буквами. Ученики должны были давать этим словам определения. Выполнялись упражнения самостоятельно в письменной форме. После каждого ответа шла взаимная проверка с подробным анализом того, чье определение является наиболее точным. Ошибки и недочеты тут же исправлялись. Следующие упражнения выполнялись на фоне проведенных корректировок. Заканчивалась работа только тогда, когда в последних пяти упражнениях никто не делал ошибок.

Задание 4. Здесь ученики должны были сами придумывать обобщающее понятие не к одному, а к двум словам. Каждый ученик получал бланк с напечатанным заданием. В первых десяти упражнениях дети, посовещавшись, записывали в бланк общий ответ. Если они приходили к неправильному умозаключению, то психолог помогал им понять причину ошибки. Остальные упражнения школьники выполняли самостоятельно и по очереди. Так,

один ребенок выполнял какое-то упражнение, а другой подвергал экспертизе полученный письменный ответ. Надо было объяснить, почему ответ считается правильным или неправильным. В следующем упражнении дети менялись ролями. Критерием сформированное™ мыслительной операции было отсутствие ошибок и, что особенно важно, придумывание собственных упражнений.

Задание 5 «Домино» проводилось в форме игры между двумя учениками. Первое время, пока дети осваивали правила игры, в ней участвовал психолог, который при необходимости помогал то одному, то другому ученику. Каждый ход проговаривался вслух, давались развернутые объяснения. Затем дети играли между собой. Когда становилось ясно, что они хорошо усвоили эту мыслительную операцию, им предлагалось составить единую команду и играть против психолога. Безошибочное выполнение задания позволяло переходить к следующему типу упражнений.

В задании 6 нужно было из пяти слов выбрать такие, отношение между которыми обозначалось как целое - часть. Слова предъявлялись на отдельных карточках. Схема занятий была аналогична той, что в задании 1. Все этапы принятия решения проговаривались вслух, совместно обсуждались, подробно комментировались. Как и в предыдущих заданиях, работа заканчивалась только тогда, когда ответы не содержали ошибок и когда по просьбе психолога дети могли самостоятельно придумать варианты упражнений.

Задание 7 как по форме проведения, так и по критерию успешности полностью соответствовало заданию 6. В нем требовалось из пяти слов, напечатанных на отдельных карточках, выбрать только такие, которые находятся в отношениях рядоположности.

Задание 8, где требовалось к данному понятию подобрать противоположное ему по смыслу, проводилось в устной форме. Психолог называл слова, а ученики по очереди давали ответы. Если один ошибался, психолог просил другого внести исправления и объяснить, в чем состояла ошибка. Слова, образованные путем прибавления частицы не (например, высокий - невысокий), не считались верным ответом. После того как дети могли самостоятельно привести пары слов, находящихся в отношениях противоположности, работа заканчивалась.

В задании 9 отрабатывались причинно-следственные отношения между понятиями. Сначала детям на карточках предъявлялись пять понятий. Надо было выбрать такие пары, в которых эти отношения присутствовали. В первых трех упражнениях шла совместная работа детей и психолога. Далее попеременно то дети сообща искали ответы, а психолог выступал в качестве эксперта, то, наоборот, психолог давал ответы, а дети их оценивали (при

этом психолог делал иногда умышленные ошибки). Затем переходили к другим упражнениям. Психолог называл какие-то события, а дети должны были найти в одном случае как можно больше причин этих событий, а в другом - как можно больше возможных последствий. Работа выполнялась самостоятельно и в письменной форме. Затем ответы сопоставлялись и подвергались анализу. После того как дети могли придумывать свои упражнения, осуществлялся переход к новой группе заданий.

Задания 10 и 11 (отношения последовательности и функциональные отношения) по форме проводились одинаково. Упражнения были напечатаны на бланках и предъявлялись каждому ученику. Дети выполняли упражнения письменно и независимо друг от друга. Затем шла коллективная проверка с подробным комментированием каждого варианта ответа. Как и в предыдущих случаях, работа заканчивалась тогда, когда ответы не содержали ошибок и по просьбе психолога дети могли самостоятельно придумать варианты упражнений.

Еще раз напомним, что описанные выше занятия всегда начинались с десятиминутной интеллектуальной разминки, то есть со словесных ассоциаций.

После завершения коррекционно-развивающей программы 1 (работа со словом) дети переходили к коррекционно-развивающей программе 2 (работа с текстом).

Начиналась эта часть программы со вступительной беседы, текст которой приведен в гл. 5. Все задания предъявлялись в печатном виде, а ответы могли быть как письменными, так и устными. Занятия также всегда начинались с десятиминутной интеллектуальной разминки, то есть с игры в словесные ассоциации.

В задании 1, где требовалось объяснить значения выделенных слов (разбить сад - разбить чашку), ученики получали бланки с упражнениями и отвечали на них устно. Сначала широко использовалась подсказка психолога. Затем детей просили после совместного обсуждения давать общий ответ. Постепенно переходили к тому, чтобы ученики поочередно самостоятельно формулировали ответы на предлагаемые задания. Детей просили оценивать, насколько правилен ответ и требует ли он дополнения. Заканчивалась работа, когда ученики в качестве домашнего задания придумывали два-три примера и давали им правильные объяснения.

Задание 2, где нужно найти как можно больше контекстов применения ряда многозначных слов (фигура, адрес и т.д.), проводилось в устной форме. В первых шести упражнениях дети совместно с психологом искали возможные варианты ответов. Затем в следующих шести упражнениях только дети сообща придумывали ответы, а психолог мог их дополнить своими вариантами. По-

ледние восемь упражнений ученики выполняли самостоятельно; согда один отвечал, другой его дополнял, и наоборот. Психолог гросил подумать, нет ли еще каких-нибудь контекстов примене-шя этих слов. Если психолог видел, что варианты ответов исчер-швающие, он переходил к следующему заданию.

Задание 3, где требуется к предлагаемым словам подобрать как можно больше синонимов, выполнялось письменно. Схема работы была такая же, как в задании 2. Первые четыре упражнения выполнялись совместно с психологом, следующие пять - детьми сообща, и последние шесть каждый ребенок выполнял самостоятельно. Критерием перехода к следующему заданию служила достаточная полнота ответов.

Задание 4. Ученикам раздавали отпечатанные предложения с пропущенными словами. Надо было на место пропусков поставить нужные по смыслу слова. Работа велась аналогично заданиям 2 и 3. Первые семь предложений ученики и психолог выполняли вместе, следующие десять упражнений дети выполняли сообща, а последние десять упражнений каждый ученик выполнял самостоятельно. После каждого выполненного самостоятельно упражнения осуществлялась взаимопроверка. Психолог на этом этапе вмешивался лишь тогда, когда дети не могли найти правильный ответ. Как только количество ошибок сводилось к минимуму, работа прекращалась.

Задание 5 выполнялось устно. Дети по очереди в режиме соревнования дополняли устойчивые словосочетания недостающими словами - перочинный (нож); окладистая (борода) и т. д. Первое слово всегда называл психолог. Если кто-то затруднялся с ответом, психолог просил другого помочь товарищу. Выигрывал тот, кто чаще оказывал помощь. В конце занятия детей просили назвать какие-нибудь другие устойчивые словосочетания. Чаще всего они приводили примеры из сказок (Иванушка-дурачок, ковер-самолет).

Задание 6 выполнялось письменно. Детям раздавали бланки со словами, а они должны были к каждому существительному написать как можно больше прилагательных, а к каждому прилагательному - как можно больше существительных. Затем проводилось совместное обсуждение и дополнение ответов. Особо выделялись ответы, в которых слово употреблялось в переносном смысле. Такой ответ получал 2 балла. Ответ, в котором слово употреблялось в прямом смысле, получал 1 балл. Выигрывал тот, у кого ответов в 2 балла было больше, чем у других.

Задание 7, где необходимо собрать рассыпанные предложения, выполнялось с помощью заранее заготовленных карточек, на каж-лой из которых были напечатаны отдельные слова. Детям одно-

временно выдавался набор карточек одного упражнения; после его выполнения предлагалось следующее, и так до конца. Первые три предложения дети собирали совместно с психологом, который объяснял, с чего надо начинать, в какой последовательности подбирать слова. Под его диктовку («Сначала выделите слово, обозначающее действие, то есть глагол. Теперь найдите тот предмет, с которым это действие происходит» и т. д.) учащиеся выполняли эти действия. Следующие три предложения дети собирали вместе, проговаривая свои действия вслух, а психолог наводящими вопросами корректировал их шаги. Оставшиеся четыре предложения ученики составляли самостоятельно, а потом сравнивали ответы. Ошибки разбирались и совместно исправлялись. Это задание оказалось для многих детей сложным; приходилось повторять его несколько раз. Заканчивалось оно соревнованием на скорость выполнения. Побеждал тот, кто правильно выполнял все упражнения за более короткое время.

Задание 8 аналогично заданию 7, но здесь надо восстановить тексты из предложений, перепутанных между собой. Работа велась также с помощью карточек. Дети должны были попарно складывать их таким образом, чтобы был ясен смысл текста. Отработка этого навыка велась по той же схеме, что и в задании 7.

Задание 9 имело ту же направленность на восстановление текстов, что и задания 7 и 8. Нужно было собрать пословицы из частей, «потерявших» друг друга. Детям давалась карточка с началом пословицы, отпечатанным на ней большими буквами, и еще пять карточек, включающих концовки различных пословиц, среди которых была и «потерянная» часть. Учащиеся должны были ее найти и приложить к своей пословице. Как и в предыдущих заданиях, сначала психолог принимал активное участие в выполнении упражнений (первых пяти), затем инициативу он передавал учащимся и вмешивался в их совместную деятельность только тогда, когда видел неправильный ход ее развития. Начиная с одиннадцатого упражнения, дети все делали самостоятельно. После каждого выполненного упражнения шло обсуждение вариантов ответов. Если дети этого хотели, между ними устраивалось соревнование, кто быстрее выполнит задание.

Задание 10, где требовалось подбирать близкие по смыслу пословицы, выполнялось следующим образом. Дети получали лист с отпечатанными заданиями и по очереди называли букву, которая обозначает правильный ответ. Если один ученик не мог найти ответ или он был неправильным, предлагалось ответить другому. Иногда ответы давал психолог и просил детей сказать, правильные они или нет. Все ответы подробно разбирались: сначала формулировалась главная мысль пословицы, расположенной на листе

слева, а затем определялось, какая из четырех предложенных на выбор пословиц справа имеет сходную главную мысль.

Задание 11 выполнялось аналогично предыдущему. Здесь надо было своими словами сформулировать общий смысл пословицы. Дети получали бланки с напечатанными пословицами и по очереди давали ответы; они могли исправлять и дополнять друг друга. Психолог обращал внимание учеников на то, что пословицы могут содержать две мысли: конкретную, прямо вытекающую из текста, и общую, в которой заложен переносный смысл, отвлеченный от конкретного текста. Именно эту общую мысль и долж-[Ы распознать и сформулировать учащиеся. На некоторые посло-;ицы психолог давал свои ответы и просил учеников определить, :акая мысль - конкретная или общая - отражена в его ответе.

В последнем, 12-м задании нужно было сформулировать свои-ли словами общий смысл басни. Ученикам давали карточки с на-течатанными баснями и просили объяснить, в чем их главный ;мысл. Ответы дети давали по очереди, дополняя друг друга. По-;ле каждого ответа психолог читал мораль басни и предлагал об-;удить, насколько данный учеником ответ приближается к тому, что хотел сказать автор. Чего в ответе больше - частного, конкретного смысла, пересказа сюжета или общего смысла, который можно перенести на другие сходные ситуации.

Задание 13 в описываемой апробации коррекционно-развиваю-щих программ не использовалось.

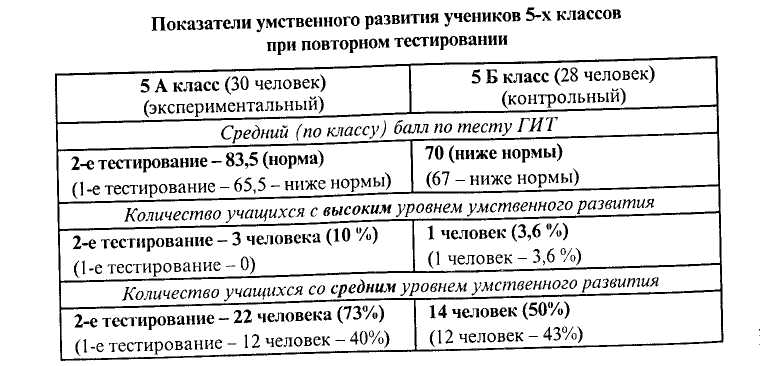

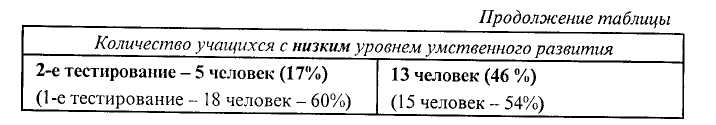

Результаты повторного тестирования умственного развития пятиклассников после проведения в одном из классов (5 А) кор-рекционно-развивающей работы представлены в табл. 2.

Как видно из таблицы, в том классе, где проводились коррекци-онно-развивающие занятия (5 А), произошел существенный рост показателей умственного развития по сравнению с параллельным классом (5 Б), где такая работа не велась. Так, в 5 А классе почти в три с половиной раза сократилось число учеников с низким уровнем умственного развития. Многие из этой группы после коррек-ционно-развивающей работы оказались средними по уровню умственного развития. Только у пятерых учеников этот уровень остался прежним. В 5 Б классе за тот же период сдвиг в умственном развитии учеников оказался незначительным. Только у двоих учащихся, имевших низкий уровень умственного развития, этот показатель достиг средней степени. Все другие остались на своих прежних местах. Все различия между классами статистически значимы.

Таким образом, можно констатировать ярко выраженную положительную динамику роста умственного развития детей в том классе, где была применена разработанная нами коррекционно-развивающая программа, и отсутствие положительной динамики там, где такая работа не проводилась. Прогресс в умственном развитии учащихся экспериментального класса после проведения с ними коррекционно-развивающей работы очевиден, что позволяет сделать вывод об эффективности программы.

Что касается ответа на второй вопрос (в чем конкретно могут проявиться изменения в умственном развитии?), то, на наш взгляд, таким проявлением может быть осознание, степень осмысления учащимися своей большей, чем раньше, подготовленности к восприятию, усвоению учебного материала.

Для того чтобы это зафиксировать, нами была проведена дополнительная работа с небольшой группой учеников экспериментального класса (6 человек), имеющих специфические отличия от остальной выборки. Эти учащиеся при хорошей успеваемости по всем предметам (4 и 5) на первом тестировании показали низкий уровень умственного развития, то есть несформированность умственных действий, формально-логических мыслительных операций. Правда, двое из них были охарактеризованы по умственному развитию как средние, но их показатели оказались ближе к нижней границе нормы.

Такие случаи расхождений школьной успеваемости и показателей умственного развития встречаются в младших классах до-

вольно часто. Не обсуждая здесь достоинства и недостатки школьной отметки как критерия усвоения знаний, подчеркнем, что она не отражает (или почти не отражает) процесс, способы, приемы приобретения и использования знаний, то есть уровень развития

мышления.

Хорошо известно, что приемы приобретения и использования знаний могут быть разными. Зубрежка, механическое запоминание, с одной стороны, и сознательное усвоение с включением логического мышления, с другой, - неравноценны. Они неравноценны как по конечному результату (уровню умственного развития), так и по своей эффективности. В младших классах, когда объем информации еще не очень большой, учащиеся, используя неэффективные приемы усвоения, могут учиться успешно. Но по мере перехода в старшие классы, где объем информации, подлежащий усвоению, велик и разнообразен, недостатки умственного развития рано или поздно отразятся на успешности обучения.

Данная группа учеников была выбрана нами не случайно. По отзывам учителей, они не имели пробелов в знаниях, были очень старательными, усидчивыми, аккуратными, всегда готовили домашние задания. У этих учеников было развито умение ориентироваться на систему требований - «слушать», «запоминать и воспроизводить». Коррекционная работа именно с этими детьми могла оказаться особенно эффективной, так как их отношение к учению, к получению новых знаний было заинтересованным. Мы предположили, что именно у них после коррекции умственного развития возможны осознанные качественные изменения в способах работы с учебным материалом. Сформированность операциональной системы мышления - вот то, чего им не хватало для полноценного усвоения знаний.

Забегая вперед, подчеркнем, что такой группе учащихся очень ;, важно как можно раньше помочь сформировать необходимые I мыслительные операции, действия. Отсутствие пробелов в знаниях, с одной стороны, и приобретение необходимых способов и форм мышления, с другой, помогут им при переходе в старшие классы избежать трудностей в усвоении знаний, и их дальнейшие успехи могут только возрасти.

Для осознанного, осмысленного применения новых форм мыслительной работы очень важно наличие как внутреннего, так и внешнего подкрепления. С одной стороны, нужно, чтобы ученик сам убедился в своем успехе, а с другой - чтобы учитель положительно оценивал использование новых способов умственной деятельности. Внешнее подкрепление способствует осознанию правильности осуществляемых приемов и целесообразности их упрочения и развития. Оба вида подкрепления вызывают положитель-

ные эмоции, укрепляют самооценку и уверенность в себе и, таким образом, служат мощным стимулом для использования сформированных способов мышления.

После прохождения в полном объеме коррекционно-развиваю-щих занятий, которые эти ученики посещали с большой охотой, уровень их умственного развития существенно повысился. Двое из них (ранее входивших в среднюю группу) по результатам повторного тестирования показали высокий уровень умственного развития, четверо попали в среднюю группу.

Чтобы понять, произошло ли у этих учащихся осознание, понимание того, что приобретенные мыслительные навыки помогают им более успешно справляться с учебной деятельностью, спустя 1,5 месяца после коррекционных занятий с ними была проведена беседа по заранее заготовленному плану. Известно, что младший школьный возраст очень сензитивен для становления произвольного, логического запоминания. Но чтобы сензитив-ность реализовалась, сначала надо овладеть необходимыми для этого умственными действиями. Основой произвольной памяти является использование умственных действий в качестве опоры, средства для запоминания. Такая основа была у наших учеников сформирована. Поэтому в беседах главный акцент делался на то, как эти дети стали заучивать материал по таким предметам, как история, литература, обществоведение, где объем информации большой и установка «просто запомнить» уже не позволяет справиться с учебной нагрузкой.

Выяснялись следующие моменты:

- есть ли какие-нибудь различия в том, как учащиеся запоминали материал раньше и как они стали это делать теперь;

- есть ли различия в том, как они составляли планы раньше и как делают это теперь;

- легче или труднее стало готовить уроки; больше или меньше они тратят на это времени.

Все ученики, с которыми мы беседовали, отметили, что тот способ запоминания, который они использовали раньше (многократное повторение), их не очень удовлетворял. Приходилось тратить много времени, чтобы все запомнить, хотя, как подчеркивали они, у них в принципе хорошая память. Кроме того, их часто посещало тревожное чувство, что у доски они не вспомнят выученный материал.

После «психологического практикума» дети поняли, что не надо стараться запоминать все подряд. «Надо понять, что здесь главное, а что это главное дополняет». Но, как ученики признают сами, пока такой анализ не всегда получается; иногда они опять возвращаются к старому способу - многократному повторению

(то есть механическому запоминанию). Правда, дети заметили, что, если им удается выделить главные мысли текста, его намного легче и быстрее запомнить. И еще они заметили, что учителя их больше хвалят в том случае, когда они излагают материал с опорой на главную мысль.

Стало легче составлять планы, они стали понимать, что в них надо включать. Раньше их планы были очень подробными, содержали много ненужных пунктов, с ними потом было сложно работать. Поэтому при повторении пройденного материала ученики возвращались только к тексту. Учителя также подтвердили, что на данном этапе планы этих учеников стали более содержательными. Педагоги не раз хвалили их за это, подчеркивая, что материал хорошо понят.

На вопрос о том, легче или труднее стало готовить уроки, больше или меньше учащиеся стали тратить на это времени, однозначного ответа мы не получили. Как уже говорилось выше, когда удается выделить из текста главные мысли, запоминание материала происходит значительно легче. Но сама операция выделения основного, главного стержня, смысловых единиц в текстах пока представляет трудности, и именно на это уходит много времени.

Однако ученики хорошо осознали, что возвращаться к старому способу не следует, поскольку он неэффективен. Как сказал один ученик: «Зубришь, зубришь, а потом это все быстро улетучивается. Сколько можно зубрить? Надоело!» Дети как бы уже были внутренне готовы к тому, чтобы выходить на более рациональные способы усвоения знаний.

Важно отметить еще один момент, на который указывали все ученики данной группы: после «психологического практикума» они стали более уверенно чувствовать себя, у них ослабла внутренняя напряженность, тревога, появилась уверенность в своих возможностях. «Понравилось думать, рассуждать, а не просто запоминать». Мы им посоветовали у себя дома над письменным столом поместить цитату из Льва Толстого: «Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями мысли, а не одной памятью».

Итак, проведенное исследование подтвердило эффективность разработанной коррекционно-развивающей программы, направленной на формирование умственных действий, мышления младших школьников. Об этом можно судить как по тем позитивным изменениям, которые происходят в умственном развитии ребенка, так и по проявлениям личностного характера. Первое - рост познавательной активности учеников. Учителя отметили, что у ряда детей (особенно у тех, с которыми мы проводили беседу) про-

явился более активный стиль работы как на уроках, так и при выполнении домашних заданий. Они стали чаще задавать вопросы, которые касаются не оценки конечного результата, а правильности способов рассуждения, мыслительного анализа. У детей возник интерес к заданиям «на сообразительность», при выполнении которых они предпочитают помучиться, но самим найти ответ, а не получить его в готовом виде.

Другими словами, доминирующим фактором работы стала самостоятельность мышления. Возросло число детей, которые при подготовке домашних заданий пользуются энциклопедическими словарями: некоторые даже завели свои словарики, куда записывают значения слов, встречающихся им впервые. Все это является не чем иным, как показателем интеллектуальной активности. И самое главное, что позволяет говорить об эффективности применения коррекционно-развивающей программы, - это снижение учебной тревожности. У детей укрепляется чувство уверенности в себе, в своих силах, складывается спокойный, деловой подход к работе. Все это способствует формированию положительной самооценки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Умственное развитие человека в существенной степени является продуктом школьного и семейного воспитания и обучения. Те знания и умения, которые составляют содержание умственного развития школьников, отражены в учебных программах. Эти знания и умения доступны всему контингенту школьников, не имеющих органических повреждений центральной нервной системы. Ими должны овладеть все учащиеся.

Однако, как показывает практика, по уровню умственного развития ученики одного возраста могут сильно различаться, даже если их обучают одни и те же учителя. Разные учащиеся воспринимают и усваивают одни и те же объяснения учителя, один и тот же материал по-разному, что и приводит к неодинаковым

успехам.

Одна из причин такого положения заключается в том, что еще не изжит до конца взгляд, согласно которому достаточно обеспечить содержательную сторону информации и структуру ее подачи, чтобы сама собой возникла операциональная сторона интеллектуальной деятельности. Стихийное овладение умственными действиями и операциями не обеспечивает подлинного усвоения знаний и, следовательно, подлинного умственного развития человека.

Между тем состояние умственного развития, его уровень не есть нечто неизменное, его можно улучшить. Поэтому следует сделать специальной целью усвоения в процессе школьного обучения операциональную сторону мыслительной деятельности. Важно отметить, что несформированность основных умственных действий и навыков у школьников не только отрицательно влияет на успеваемость и создает специфические трудности при выполнении учебной деятельности, но и ведет к учебным перегрузкам. Учащиеся тратят на приготовление домашних заданий гораздо больше времени, чем предусмотрено возрастными гигиеническими нормами. Вследствие этого происходит заметное сокращение свободного времени школьников, времени на сон, на пребывание на свежем воздухе, возникает переутомление, ухудшение здоровья.

Научно-психологический анализ проблем школьного обучения приводит к выводу о том, что в современной массовой школе должно существовать коррекционно-развивающее направление, целью которого является активное воздействие взрослого (педа-

гога и психолога) на процесс формирования когнитивной сферы ребенка. Конкретная задача этого направления - обеспечение соответствия умственного развития ребенка требованиям учебной деятельности. Особое место в этом направлении занимает работа по преодолению отклонений в умственном развитии школьника, а также нарушений в его учебной деятельности.

Оказание профессиональной помощи в формировании мыслительно-речевой деятельности ребенка требует глубоких психологических знаний и понимания как психологических особенностей детей, так и принципов и правил осуществления коррек-ционно-развивающей работы. Поэтому такая работа может быть обеспечена только тесным взаимодействием педагогов и школьных психологов. К сожалению, пока слабое использование психологических знаний является одной из проблем современной массовой школы.

Учитель не всегда может выявить причины разного рода трудностей в учебной работе учащихся, предупредить и преодолеть отклонения в их умственном развитии, организовать коррекцион-но-развивающие занятия на основе знания их индивидуальных и возрастных психологических особенностей. Сотрудничество учителя и психолога сделает возможным постоянный контроль за умственным развитием учащихся, обеспечит своевременность психолого-педагогической помощи и индивидуальный подход при ее оказании.

Психологи рекомендуют при организации коррекционно-развивающей работы значительное внимание уделять психологическим особенностям возрастных групп. Так, известно, что учащимся младших классов в той или иной степени присущи слабость и инертность нервной системы. Это означает, что младшие школьники быстро достигают предела работоспособности, маловыносливы к нервным нагрузкам, к различного рода помехам, возбудимы, впечатлительны, эмоциональны, с трудом переключаются с одного вида деятельности на другой, медлительны, плохо справляются с деятельностью в условиях дефицита времени.

На возрастные психологические особенности накладываются индивидуальные проявления личностных свойств. При организации коррекционно-развивающих занятий следует учитывать индивидуальность ребенка, своеобразие его эмоциональных и поведенческих реакций, а для этого также необходимо сотрудничество психолога и педагога.

Предложенный нами подход к коррекции и развитию когнитивной сферы учащихся позволил обосновать это направление деятельности в школе, содержательно разработать ее основные

правила и принципы, создать эффективную систему коррекционно-развивающих занятий. Представленные в учебном пособии программы были разработаны с учетом возрастных особенностей школьников, а их использование носит конкретный характер и основано на знании индивидуально-психологических

СВ Необходимость коррекционно-развивающей работы в школе вытекает из аксиоматического положения, согласно которому период школьного детства - важнейший в развитии человека, поэтому следует использовать его в полной мере для всестороннего развития личности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Амонашвили Ш.А. Воспитательная и образовательная функция оценки учения школьников. - М., 1984.

2. Борисова Е. М., Логинова Г. П. Качественный анализ результатов тестирования (на примере группового интеллектуального теста для младших подростков) // Детский практический психолог. -1994. - Ноябрь.

3. Борисова Е.М., Логинова Г. П. Коррекционно-развивающие упражнения для учащихся 6-8-х классов. - Обнинск, 1993.

4. Введение в психодиагностику. - М., 1999.

5. Волков Г. П. Психологи о педагогических проблемах. - М, 1981.

6. Выготский Л. С. Избр. психол. исслед. - М., 1956.

7. Выготский Л. С. Собр. соч. - М., 1982. -Т. 2.

8. ВыготскийЛ. С. Собр. соч. - М, 1984. -Т 4.

9. Выготский Л. С. Педагогическая психология. - М., 1991.

10. Граник Г.Г., Бондаренко СМ., Концевая Л.А. Как учить школьников работать с учебником. - М., 1987.

11. ГришинЮ.А. История мореплавания. - М., 1972.

12. Гуревич К.М. Проблемы дифференциальной психологии. - М.; Воронеж, 1998.

13. Гуревич К.М. Психологическая коррекция умственного развития. - М, 1990.

14. Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе. - М, 1993.

15. Заика Е. В. Комплекс интеллектуальных игр для развития мышления учащихся // Вопросы психологии. - 1990. - № 6.

16. Зверев М.Д. Кладовая чудес. -М, 1984.

17. Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей дошкольного возраста. - М., 1989.

18. ИшимоваА.О. История России в рассказах для детей. - М., 1996.-Кн. 1.

19. Келасъев В.Н. Некоторые формы умственного тренинга // Психологический журнал. - 1987.-№ 6.

20. Лейтес Н. С. Умственные способности и возраст. - М., 1971.

21. Краткий психологический словарь / Под ред. А.В.Петровского. - М., 1985.

22. Леонтьев А. И. Деятельность, сознание, личность. - М., 1975.

23. Лосев А. Ф. Философия, мифология, культура. - М., 1991.

24. Маркова А. К., Лидере А. Г., Яковлева Е.Л. Диагностика и коррекция умственного развития в школьном и дошкольном возрасте. - Петрозаводск, 1992.

25. Новак 3. Вопросы изучения и диагностики развития вербальной способности учащихся // Вопросы психологии. - 1983. - № 3.

26. Падалко А.Е. Задачи и упражнения по развитию творческой фантазии учащихся. - М, 1985.

27. Практическая психология образования. - М, 1997.

154

28. Психологическая коррекция умственного развития учащихся. - М., 1990.

29. Развитие психики школьников в процессе учебной деятельности. - М., 1983.

30. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2 т. - М., 1989.

31. Сладкое Н.И. Под шапкой-невидимкой.-Л., 1968.

32. Талызина Н. Ф. Формирование познавательной деятельности младших школьников. - М., 1988.

33. Тихомирова Л. Ф., Басов А. В. Развитие логического мышления. - Ярославль, 1996.

34. Усова А.В. Формирование у школьников научных понятий в процессе обучения. - М., 1986.

35. Шмидт В. В., Шмидт В. Р. Проблемы психологической коррекции глазами детских практических психологов // Детский практический психолог. -1996. -№1-2.

36. Эльконин Д. Б. К проблеме контроля возрастной динамики психического развития детей // О диагностике психического развития личности. - Таллинн, 1974.

37. Юркевич В. С. Светлая радость познания. - М., 1977.