- •§39. Коррелатный способ уравнивания. Условные и нормальные уравнения, их решение

- •§40. Подсчет допустимости невязок условных уравнений

- •§41. Оценка точности функций в коррелатном способе уравнивания

- •§42. Некоторые виды условных уравнений в геодезических сетях

- •§43. Задачи на уравнивание геодезических измерений коррелатным способом

- •Глава 5. Двухгрупповые и комбинированные способы уравнивания §44. Двухгрупповой способ крюгера

- •§45. Способ крюгера – урмаева

- •§46. Параметрический способ с зависимыми параметрами

- •§47. Способ условий с дополнительными неизвестными

- •§48. Уравнивание коррелированных измерений

- •§49. Уравнивание при большом числе неизвестных

- •§50. Уравнивание с учетом ошибок исходных данных

- •Список литературы

- •Проиложение I

- •Проиложение II

- •Проиложение III

- •Проиложение IV

- •Проиложение V

- •Проиложение VI

- •Проиложение VII

- •Проиложение VIII

- •Проиложение IX

- •Проиложение X

- •Проиложение XI

- •Оглавление

С этим обозначением систему перепишем в виде

BV +W = 0. (4.10)

Если матрицу В представить так:

(4.11)

(4.11)

то (4.10) в подробной записи будет иметь вид (4.2).

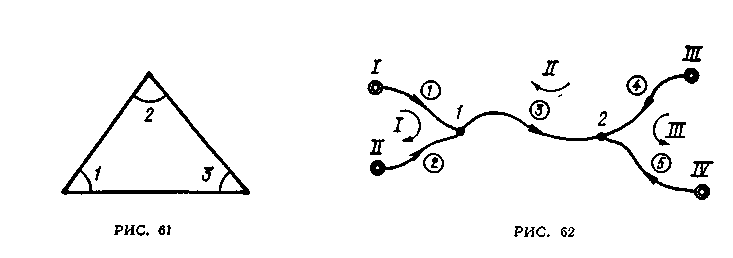

Пример 1. Перейти от параметрического способа к коррелатному при уравнивании трех углов, измеренных в треугольнике (рис. 61). В качестве необходимых неизвестных выберем углы 1 и 2. Тогда уравнения поправок будут

![]() ;

;

![]() ;

;

![]()

Приняв

в качестве приближенных значений

![]()

![]() ,

где

,

где

![]() —

измеренные значения углов, будем иметь

свободные члены

—

измеренные значения углов, будем иметь

свободные члены

![]() ,

,

![]() и

и

![]()

где

![]() — так называемая невязка. Поэтому

— так называемая невязка. Поэтому

![]() ;

;

![]() ;

;

![]()

В этой системе матрицы

![]() ;

;

![]() ;

;

![]()

Поэтому согласно формулам (4.9) и (4.7) находим В = (—1 —1 —1),

w = L2 = —W и, наконец, получаем условное уравнение

![]()

или

![]() (4.12)

(4.12)

Пример 2. Перейти от параметрического способа уравнивания к коррелатному в нивелирной сети (рис. 62). Здесь уравнения поправок имеют вид:

Перепишем эту систему в виде

![]()

(4.13)

(4.13)

Как и в предыдущей задаче, матрица

матрица

.

.

Поэтому матрица

.

.

Вектор

.

.

Так как свободные члены

то

![]()

![]() ,

,

![]() .

.

Поскольку вектор V согласно расстановке уравнений в (4.13)

то получим условные уравнения

![]()

Легко видеть, что эти условные уравнения можно написать сразу, выбрав в сети три полигона и придав им направления, как показано на рис. 62.

Ясно, что можно получить и иное решение задачи, если в первую группу отнести иные уравнения поправок, например для v1 и v3,, v1

и

v5

и

др. В зависимости от этого будем получать

и иные условные уравнения.

Число s

таких

систем условных уравнений совпадает с

определителем

матрицы

![]() [6],

т. е. s = det

,

где

—

матрица коэффициентов нормальных

уравнений, составляемых по способу

узлов проф. В. В. Попова при условии, что

все ходы имеют одинаковые веса, равные

1. Так, для сети (см. рис. 62)

[6],

т. е. s = det

,

где

—

матрица коэффициентов нормальных

уравнений, составляемых по способу

узлов проф. В. В. Попова при условии, что

все ходы имеют одинаковые веса, равные

1. Так, для сети (см. рис. 62)

![]()

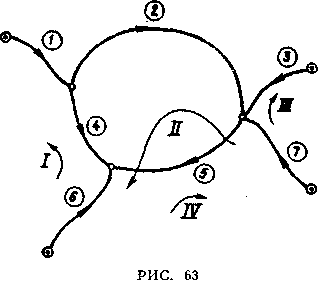

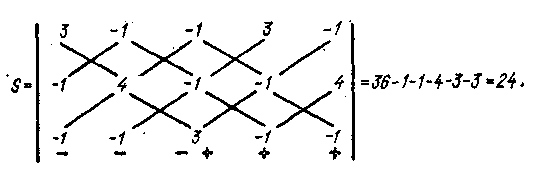

и s = 9 — 1 = 8. Для сети (рис. 63) матрица

.

.

Определитель этой матрицы найдем по известному правилу (путем присоединения справа двух первых столбцов)

![]()

Таблица 97

Номер дерева |

Ветви дерева |

Номер дерева |

Ветви дерева |

I |

1, 3, 6 |

13 |

3, 5, 4 |

2 |

1, 7, 6 |

14 |

7, 5, 4 |

3 |

1, 2, 6 |

15 |

3, 2, 4 |

4 |

1, 2, 5 |

16 |

7, 2, 4 |

5 |

1, 4, 5 |

17 |

6, 4, 5 |

6 |

1, 3, 4 |

18 |

1, 2, 4 |

7 |

1, 4, 7 |

19 |

7, 2, 5 |

8 |

6, 4, 2 |

20 |

3, 2, 5 |

9 |

6, 4, 3 |

21 |

2, 7, 6 |

10 |

6, 5, 2 |

22 |

2, 3, 6 |

11 |

6, 4, 7 |

23 |

1, 5, 7 |

12 |

6, 5, 1 |

24 |

1, 3, 5 |

Совокупность всех измерений, отнесенных в первую группу, на языке теории графов называется деревом сети. Число таких деревьев равно s.

Составить деревья в сети (см. рис. 62) и по каждому дереву получить систему условных уравнений.

Перейти к системе условных уравнений в нивелирной сети (см. рис. 64) по одному из следующих деревьев (табл. 97).

Например, вариант 11 приведет к выбору полигонов, показанных на рис. 63.

Доказать, что матрицы коэффициентов условных уравнений и уравнений поправок связаны соотношением ВА = 0. Проверить это свойство в задаче 4.2.

Перейти от уравнений поправок к условному уравнению в задачах 3.36, 3.37. Обращение и перемножение матриц выполнить на ЭВМ «Наири-К» по стандартным программам.

Перейти от параметрического способа к коррелатному в сети триангуляции с измеренными углами (см. рис. 52, задача 3.38), отнеся в первую группу уравнения поправок для углов 2, 3, 7, 8, которых достаточно для однозначного определения координат пунктов Д и С.

Исходя из параметрического способа, составить условные уравнения при многократном измерении одной и той же величины.

Переход от параметрического способа к коррелатному выполняют в том случае, когда условные уравнения имеют сложный вид.

Переход от коррелатного способа к параметрическому делают значительно реже и выполняют следующим образом. Из общего числа п поправок vi выбирают к поправок и пишут выражения

;

;…;

![]() .

.

После этого систему условных уравнений записывают в виде

![]()

и выражают вектор

![]() .

.

Тогда получают систему уравнений поправок

![]() ;

; ![]() ,

,

Где матрицы

![]()

![]()

![]()

Перейти от условного уравнения (см. пример 1) к уравнениям поправок.

Решение. Пусть

![]() ,

, ![]() ,

,

тогда

![]()

откуда

![]()

Уравнения поправок

,

, ![]() ,

,

где

![]()

Перейти от условных уравнений в примере 2 к уравнениям поправок.

§39. Коррелатный способ уравнивания. Условные и нормальные уравнения, их решение

Рассмотренные в предыдущем параграфе условные уравнения, как правило, составляют независимо от параметрического способа уравнивания, исходя из геометрических связей, возникающих в сети. В самом деле, каждое избыточное измерение приводит к образованию точной математической зависимости между истинными значениями измеренных величин (условное уравнение связи)

![]() (4.14)

(4.14)

Всего

таких уравнений, которые назовем

исходными уравнениями связи,

будет

![]() Например, если Yi

—

углы треугольника, то

Например, если Yi

—

углы треугольника, то

![]() .

.

Приводя

(4.14) к линейному виду путем разложения

в ряд Тейлора и приняв в качестве

приближенных значений

![]() ,

где

,

где

![]() -

измеренные значения, получим

-

измеренные значения, получим

(4.15)

(4.15)

Введя обозначения

,

,  , ,

, ,

![]() (4.16)

(4.16)

и

учитывая, что разности yi

—

Yi

=![]() есть истинные ошибки измерений, вместо

(4.15) напишем

есть истинные ошибки измерений, вместо

(4.15) напишем

(4.17)

(4.17)

Система

(4.17), состоящая из r

уравнений

с n неизвестными, имеет множество

решений относительно i.

Поэтому

она не может быть решена

однозначно. Из всего множества решений

выберем такие неизвестные![]() ,

которые

удовлетворяют условию метода наименьших

квадратов

,

которые

удовлетворяют условию метода наименьших

квадратов

![]() (4.18)

(4.18)

или

![]() (4.18')

(4.18')

соответственно для равноточных и неравноточных измерений. Величины vi назовем поправками. Система

(4.19)

(4.19)

носит название условных уравнений поправок (условных уравнений). Для отыскания относительного минимума функций (4.18) и (4.18') необходимо применить метод Лагранжа, согласно которому составляем функцию

![]()

где

![]() —

неопределенные пока множители Лагранжа.

Беря производные

от Ф по vi

,и

приравнивая их к нулю, а также обозначая

для удобства

—

неопределенные пока множители Лагранжа.

Беря производные

от Ф по vi

,и

приравнивая их к нулю, а также обозначая

для удобства

![]() ,

получаем

после деления на —2 выражения

,

получаем

после деления на —2 выражения

(4.20)

(4.20)

определяющие поправки через так называемые коррелаты kj. Для случая неравноточных измерений аналогично получим

(4.21)

(4.21)

Для определения коррелат kj, подставив выражения (4.20) или (4.21) в (4.19), получим соответственно для случая равноточных и неравноточных измерений систему уравнений

(4.22)

(4.22)

или

(4.23)

(4.23)

где

![]() обратные веса.

обратные веса.

Выражение (4.22) или (4.23) называют системой нормальных уравнений коррелат.

От

аналогичной системы, возникающей в

параметрическом способе,

она по виду отличается лишь свободными

членами, которые теперь не

связаны с коэффициентами ai,

bi,

..., gi.

Величины

wj,

вычисленные

по формуле (4.16) и представляющие собой

приближенные значения

функций

![]() ,

вычисленных

по измеренным значениям уi

называют

невязками условных уравнений.

,

вычисленных

по измеренным значениям уi

называют

невязками условных уравнений.

В матричной форме условные уравнения (4.19) записываются в виде:

![]() (4.24)

(4.24)

а нормальные уравнения

![]() (4.25)

(4.25)

где матрица

(4.25')

(4.25')

Вектор поправок

![]() (4.26)

(4.26)

что соответствует равенствам (4.21).

В теории коррелатного способа уравнивания доказывается, что

(4.27)

(4.27)

(4.28)

(4.28)

или

![]() (4.29)

(4.29)

где величины

(4.30)

(4.30)

а

величины

![]()

Алгоритмы

с одной буквой

![]() ,

раскрываются

точно так

же, как и алгоритмы

,

раскрываются

точно так

же, как и алгоритмы

![]() и

т. д. в параметрическом способе уравнивания,

например:

и

т. д. в параметрическом способе уравнивания,

например:

и

т. д. Раскрытие алгоритмов

![]() выполняется

по формулам

выполняется

по формулам

![]()

и т. д., подобно тому, как раскрываются аналогичные алгоритмы в параметрическом способе. Если условно обозначить

(4.31)

(4.31)

и

(4.32)

(4.32)

то

алгоритмы

,

будут раскрываться так же, как и алгоритмы

![]() ,

,

![]() в параметрическом способе сравнивания.

Тогда вместо (4.27) и (4.28) условно можно

написать

в параметрическом способе сравнивания.

Тогда вместо (4.27) и (4.28) условно можно

написать

![]()

С учетом сказанного схема составления нормальных уравнений и их решения методом Гаусса для равноточных измерений дана в табл. 98, 99, 100.

Таблица 98

Номера измерений |

|

|

|

|

1 2 … п |

|

…

|

…

|

…

|

|

|

|

|

|

Таблица 99

|

a] |

b] |

… |

g] |

s’] |

контроль |

|

|

[a [b … [g |

|

|

… … |

…

|

…

|

|

…

|

…

|

Равенство

![]() является

заключительным контролем преобразований

в схеме Гаусса.

является

заключительным контролем преобразований

в схеме Гаусса.

После вычисления поправок vi, которые записываются в последний столбец табл. 98, выполняются контроли, подтверждающие правильность вычисления поправок vi.

![]() ;

; ![]() (4.33)

(4.33)

Окончательным контролем решения задачи является выполнение равенств

![]() (4.34)

(4.34)

Таблица 100

Вспомогательные величины |

|

|

|

|

контроль |

|

-1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

…… |

……… |

|

|

|

|

|

-1 |

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

||||

1 |

1…1 |

||||

где

![]()

— уравненные значения измеренных величин. Иными словами, невязки всех условных уравнений, вычисленных по уравненным результатам измерений, должны быть равны нулю.

Часто применяют такие контрольные формулы:

(4.35)

(4.35)

Следует, однако, заметить, что они контролируют лишь правильность вычисления поправок. Однако если в вычислении коэффициентов условных уравнений допущены ошибки, что особенно вероятно, когда исходные функции (4.14) нелинейные, геодезическая сеть окажется неуравненной даже при соблюдении равенств (4.35). Над столбцами w и 2 в табл. 100 делают такие же преобразования, как и под столбцами l и s в параметрическом способе. Коррелаты kj вычисляются

Таблица 101

Номера измерений |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Таблица 102

|

a] |

b] |

c] |

s’] |

Контроль |

|

|

|

|

|

|

|

|

точно так же, как и неизвестные xj, и притом по тем же формулам, если иметь в виду условные обозначения (4.31). Вспомогательные величины kj вычисляются по столбцу 2 точно так же, как и xj. Говоря проще, если в параметрическом способе в схеме Гаусса в столбцы

Таблица 103

Номера измерений |

Коэффициенты условных уравнений |

|

vi |

||||

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

-2.1 -2.8 -0.5 |

|

|

|

|

|

|

|

2.0 1.7 3.4 |

|

|

|

|

|

|

|

-2.8 -2.1 0.4 |

![]()

![]()

![]()

Таблица 104

|

a] |

b] |

c] |

d] |

l] |

s'] |

Контроль |

|

|

[a |

3 |

0 |

0 |

1 |

—2,043 |

1,957 |

1,957 |

5,4 |

7,357 |

[b |

|

3 |

0 |

1 |

1 |

5,000 |

5,000 |

-7.1 |

—2,100 |

[c |

|

|

3 |

1 |

3,057 |

7,057 |

7,057 |

4,5 |

11,557 |

[d |

|

|

|

3 |

—0,149 |

5 851 |

5,851 |

3,2 |

9,051 |

[l |

|

|

|

|

9,406 |

11,271 |

11,271 |

3,2 |

14,471 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

l и s поместить числа из столбцов w и , то вычисления будут выполняться точно так же и по тем же формулам, что и в параметрическом способе.

В случае неравноточных измерений схема сотавления нормальных уравнений состоит из табл. 101 и табл. 102 (здесь для сокращения записей принято r=3).

Решение нормальных уравнений выполняется так же, как и в случае равно точных измерений.

Составить и решить нормальные уравнения коррелат, вычислить поправки углов в задаче 4.5.

Решение. Составление и решение нормальных уравнении выполнено в табл. 103—105.

Поправки vi , вычисленные по формуле (4.20), приведены в последней графе табл. 103. Для удобства их вычисления в последней строке этой таблицы выписаны вычисленные коррелаты.

Как видно, величины поправок vi совпали с их значениями, полученными в задаче 3.38 параметрическим способом, что говорит о правильности выполненных вычислений. По этой причине в этой задаче опущены окончательные контроли вычислений, присущие коррелатному способу уравнивания.