- •Isbn 5-88977-061-6

- •I. Психология и естествознание

- •II. Методы изучения физиологии психических функций человека

- •III. Восприятие

- •IV. Уровни бодрствования

- •V. Внимание

- •VII. Память

- •IX. Речь

- •XII.Поведение

- •109В-четвертых, оперативная ситуация функционального баланса между правым и левым полушариями головного мозга.

- •XIV. Психосоматическое взаимодействие

- •XV. Дискуссионные проблемы психофизиологии

XII.Поведение

Одной из традиционных теоретических проблем и даже методологических подходов в психологии было изучение поведенческих реакций человека. Нередко и саму психологию определяют как науку о поведении. Традиционным этот вопрос является и в биологии с точки зрения поведения животных. Однако лишь сравнительно недавно физиологические науки подняли вопрос о поведении человека, что не обошлось без определенного идеологического противостояния. Это в некоторой степени объясняет известную противоречивость позиций, которая существует в науке по данному вопросу.

Работами В. М. Бехтерева, Б. Г. Ананьева было убедительно доказано, что поведение следует рассматривать как интегральный показатель психической активности человека. А поэтому поведение можно определить как целостную активность человека, направленную на удовлетворение биологических, физиологических, психологических и социальных потребностей.

Какое содержание вкладывается в понятие потребность? Потребность в психологии принято определять как состояние индивида, создаваемое испытываемой им нуждой в объектах, необходимых для его существования и развития, и выступающее источником его активности.

Существуют разные подходы к классификации потребностей. Представляется рациональным разделить их на биологические, физиологические, психологические и социальные. Между ними существует эволюционно-иерар-хическая взаимосвязь. Первичными являются биологические потребности, на основе которых в процессе эволюции человека вообще и его психики, в частности, возникают все последующие. Это обстоятельство и

99обусловливает, что всякая последующая в этом ряду потребность обладает способностью подавлять все предшествующие.

Биологические потребности являются инициаторами поведения в интересах сохранения вида. К их числу принято относить половые, родительские, оборонительные, территориальные, гомеостатические (потребность в пище, воде, минеральных веществах, отправление естественных потребностей, сон и т. п.), исследовательские (в том числе ориентировочные), стадные и аналогичные им. Без удовлетворения всех этих потребностей в полном объеме возникает реальная угроза исчезновения вида.

Физиологические потребности отражают существование индивида на протяжении его реальной жизни. По существу, это те же биологические потребности, но с учетом индивидуального опыта и конкретных условий. К их числу относятся сформированные в процессе онтогенеза стереотипные действия очень высокой степени прочности и автоматизации — привычки. Вспомните: «Привычка — вторая натура». Иногда эти привычки достигают уровня физической зависимости и превращаются в зло для человека (например, алкоголизм, наркомания, никотинизм и т. п.).

Психологические потребности носят личностный характер, они обеспечивают сохранение психической целостности и полноценности человека. Это религиозные, эстетические, учебноч-познавательные, профессиональные, привычки на уровне психической зависимости, альтруизм-агрессивность и т. п. Нетрудно заметить, что всех их объединяет эгоцентризм.

Социальные потребности связаны с интересами общества. В определенных условиях они становятся определяющими и подавляют все другие потребности. Можно указать на патриотические, общественно-политические, деятельностные, коммуникативные, идейные, коллективистские, мораль, нравственность, социально-детерминированная агрессия и др.

Нетрудно заметить, что человек в каждый конкретный момент может испытывать потребности различных

100

видов, но при этом посредством поведенческого акта удовлетворяется только одна из них. Это объясняется тем, что на таком фоне формируется мотивация, дающая выход только одной из них.

Мотивация (от лат. movere — приводить в движение, толкать, синонимы — побуждения, драйв), согласно принятым в психологии толкованиям, представляет собой побуждение к деятельности, связанное с удовлетворением потребности субъекта, или осознаваемая причина, лежащая в основе выбора действий и поступков личности. В этом определении несколько настораживающим звучит слово «осознаваемая», т. к. в психологии существует представление о неосознаваемых установках, которые находятся в непосредственной семантической близости к понятию мотивация.

Несмотря на определенную терминологическую сложность, все-таки выстраивается вполне четкая последовательность явлений: потребность — мотивация -> внешняя активность -> удовлетворение потребности, что в целом представляет поведенческий акт.

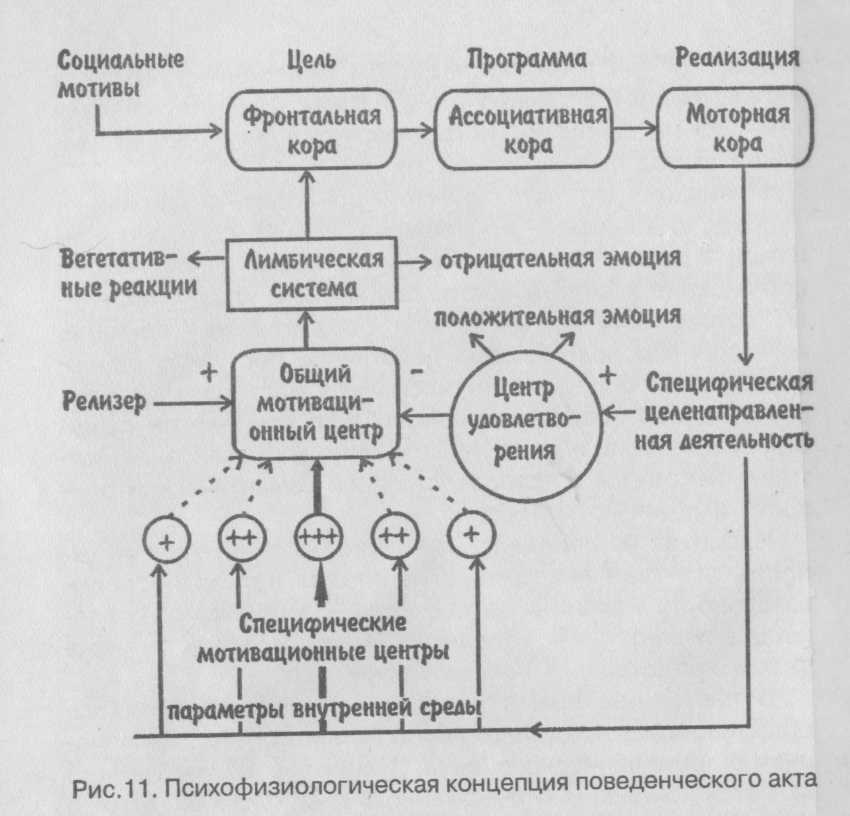

В настоящее время пока еще не сформировались общепринятые представления о физиологических механизмах поведенческого акта. Наиболее обоснованной является концепция отечественного физиолога академика К. В. Судакова, сформированная на основе представлений А. А. Ухотского о доминанте и П. К. Анохина о функциональной системе. Схематически эта концепция развивается на рис. 11.

В основе всякого поведенческого акта (в том числе психологического и социального) лежат глубинные биологические процессы. Изменение параметров внутренней среды (осмотическое давление, концентрация глюкозы, концентрация водородных ионов, температура и многие другие) является первоосновой, пусковым механизмом, возбуждающим активность мотивационных центров гипоталамуса, способствующим формированию специфического мотивационного возбуждения, которое, захватывая структуры лимбической системы, обусловливает формирование адекватных реакций со стороны

101

внутренних органов (вегетативные реакции), а также отрицательного эмоционального фона в связи с неудовлетворенной потребностью.

На силу и дальнейшую динамику мотивационного возбуждения очень значимое влияние оказывает наличие или отсутствие релизера (от англ. release — освобождение, облегчение), т. е. внешнего фактора, облегчающего развитие мотивации на фоне той или иной потребности (например, буфет на фоне пищевой потребности) или угнетающего его (например, неприятная информация на фоне пищевой потребности).

Мотивационное возбуждение, достигая фронтальной коры, трансформируется в осознаваемую цель деятельности, программа реализации которой формируется в

102

ассоциативной коре, а ее конкретное претворение в жизнь начинается с моторной коры, благодаря деятельности которой приводятся в действие соответствующие двигательные акты, направленные на непосредственное удовлетворение потребности. В случае пищевой потребности — это поиск пищи, захват ее тем или иным способом и последующий акт ее употребления и переваривания.

Эта деятельность является основой для возбуждения специфического центра удовлетворения, который не только обеспечивает формирование положительных эмоций в связи с удовлетворением потребности (или антидрайв), но и фиксирует в памяти способ достижения цели, что значительно облегчает задачу в последующей жизни.

Кроме того, эта специфическая целенаправленная деятельность снимает, приводит к нормализации силу факторов внутренней среды, первоначально инициирующей эту деятельность, и открывает тем самым возможность для приведения в исполнение поведенческих актов иной модальности, связанных с иными потребностями.

Предлагаемая схема может рассматриваться как универсальная для объяснения поведенческой активности в связи не только с биологическими, но и социальными потребностями. В последнем случае, по всей видимости, инициирующими моментами служат не факторы внутренней среды (но они все-таки выступают конкурентами), а идеи, мысли, суждения, формирующиеся на основе аналитико-синтетической деятельности в лобно-теменной коре в связи с поступающей туда информацией на базе второй сигнальной системы.

Очевидно, что не всегда оказывается возможным удовлетворить ту или иную потребность, по причинам чисто физическим (отсутствие необходимого объекта), моральным, этическим и т. п. Такую ситуацию и развивающееся вследствие этого состояние обозначают как депривация (от англ. deprivation — лишение, утрата). Даже в нашей повседневной жизни мы сталкиваемся с этим довольно часто. Достаточно упомянуть следующие

103виды депривации: сенсорная — полное и частичное лишение внешних раздражителей, половая депривация — лишение сексуальных контактов, социальная депривация — ограничение или лишение общения с другими людьми и очень много других аналогичных примеров. В большинстве случаев привыкания, адаптации к такому ограничению не наступает, а наоборот, происходит возрастание мотивационного возбуждения. Однако у сильных личностей, с хорошо выраженными волевыми качествами, способностью к самоанализу возможна психологическая защита путем произвольного, а иногда и подсознательного подавления стремления удовлетворить очень сильную потребность и связанные с этим негативные эмоции.

В реальной жизни нередко также могут возникать ситуации, когда удовлетворение той или иной потребности носит антисоциальный характер, противоречит общепринятым нормам морали и нравственности, приносит вред другим людям, а иногда и самому себе. Организация человеческого бытия предполагает, что формируется определенная гармония между биологическими, физиологическими, психологическими и социальными потребностями. Возникающую в этих условиях форму поведения обозначают как девиантное (от лат. deviatio — отклонение), или отклоняющееся, поведение.

В данном контексте следует заметить, что причины девиантного поведения достаточно разнообразны. Среди них можно выделить следующие:

1. Врожденные или приобретенные повреждения головного мозга, особенно тех его структур, которые имеют отношение к реализации поведенческого акта.

2. Выработанные в процессе психического и физического развития программы действий, по форме неадекватные или нецелесообразные, в том числе как умышленно, осознанно, так и случайно, без определенного умысла.

3. Неестественное возбуждение центра удовлетворения с прочным закреплением функциональной, детерминирующей связи с этими обстоятельствами.

104

4. Длительная депривация при сформировавшемся очень сильном мотивационном возбуждении и наличии сильнодействующего релизера.

5. Чрезвычайная сила релизера.

С точки зрения психофизиологической организации резкой границы между нормальным и девиантным поведением нет. Как правило, отношение к нему определяется с социологических позиций. Соответственно с учетом степени вменяемости определяется его оценка — то ли это уголовно наказуемое деяние с принудительным лечением, то ли это только адекватное лечение вплоть до таких мягких, как психокоррекция или психотерапия.

Мерами предотвращения случаев отклоняющегося поведения могут служить:

1) смягчение депривации (в рамках допустимого);

2) устранение релизеров, связанных с депривирован-ной потребностью;

3) формирование, иной мотивации, по механизму доминанты вытесняющей и заменяющей неудовлетворенную потребность;

4) отрицательное подкрепление, т. е. в той или иной форме наказание за проступки, связанные с девиантным поведением.

На сегодняшний день девиантное поведение — это еще не до конца понятная и не всегда успешно решаемая проблема.XIII. ПРОБЛЕМА СОЗНАНИЯ В ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

Понятие о сознании было выдвинуто впервые в V в. до н. э. греческим философом Анаксагором, который писал: «Сознание — бесконечная, саморегулируемая, ни с чем не смешанная субстанция, источник движения, необходимая часть всего живого, имеющая сходные свойства у животных и человека».

За прошедшие два с половиной тысячелетия наши представления по этому вопросу расширились, углубились, приобрели чрезвычайную многогранность. Конкретно о сознании можно говорить только с конкретных методологических позиций — философских, социологических, психологических, биологических, медицинских и т. п. В физиологии, по П. В. Симонову, под сознанием следует понимать «знание, которое с помощью слов, математических символов и обобщающих образов художественных произведений может быть передано, стать достоянием других членов общества, в том числе — других поколений в виде памятников культуры. Коммуникативное происхождение сознания обусловливает способность мыслительного диалога с самим собой, т. е. ведет к появлению самосознания».

Вместе с тем, учитывая потребности практических психологов, работающих в области медицины, педагогики, юстиции, обеспечивающих пребывание человека в экстремальных условиях, сформировалось представление о сознании как интегральной характеристике психики человека, отражающей степень адекватности его поведения биологическим и социальным условиям.

Именно конкретно-практический подход обусловливает необходимость определения критериев, по кото-

106

рым следует оценивать сознание. К таким критериям относят следующие:

1. Уровень бодрствования, состояние внимания.

2. Осознание собственного «Я» и отождествления себя с ним.

3. Осознание окружающего мира во времени и в пространстве и в соотношении его с собственным «Я».

4. Уровень активности (противодействие или соучастие) по отношению к окружающей среде.

5. Состояние коммуникативных возможностей как в вербальной, так и в невербальной форме.

6. Характеристика восприятия — от неосознаваемого до опознания образов.

7. Состояние безусловно- и условнорефлекторной активности.

8. Способность к произвольной активности, наличие или отсутствие непроизвольных актов.

9. Наличие степени выраженности и адекватности эмоций.

10. Характеристика интеллектуальной деятельности, в частности мнестических процессов, мышления, когнитивного научения.

11. Особенности поведенческих актов, наличие этических и эстетических ценностей.

12. Объективно регистрируемые показатели — биоэлектрическая активность головного мозга, электрокардиограмма, кожно-гальваническая реакция и многие другие.

В зависимости от конкретной ситуации этот перечень можно ограничить или расширить. Но принципиальным является то обстоятельство, что все эти критерии поддаются качественной и количественной характеристике и в той или иной степени выраженности присутствуют при любых формах сознания. Отсюда представляется рациональным использовать многопараметрическую характеристику, и тогда сознание можно представить как многопараметрический континиум с неограниченным количеством переходных состояний. С этим, по существу, и сталкивается практический психолог, решающий задачу охарактеризовать сознание.

107Как образно заметил австрийский врач-психиатр и психолог 3. Фрейд, осознаваемое представляет только вершину айсберга, большая часть которого находится под водой — ниже уровня нашего сознания. В современной психологии принято выделять несколько уровней сознания по степени осознания. Сознательное — т. е. осознаваемое человеком, он может вербализовать все с ним связанное и отдавать отчет в своих действиях. Подсознательное, или предсознание, — уровень, отражающий переход из сферы осознаваемого в бессознательное и наоборот. Бессознательное — основная масса нервнорефлекторных актов, которая хотя и находится в функциональном взаимодействии с сознательным, но в обычных условиях никогда не осознается.

Кроме того, иногда выделяют уровень надсозна-ния, или сверхсознания (П. В. Симонов), что отражает исключительно высокий уровень интеллектуально-познавательной деятельности, в частности интуиция, инсайт.

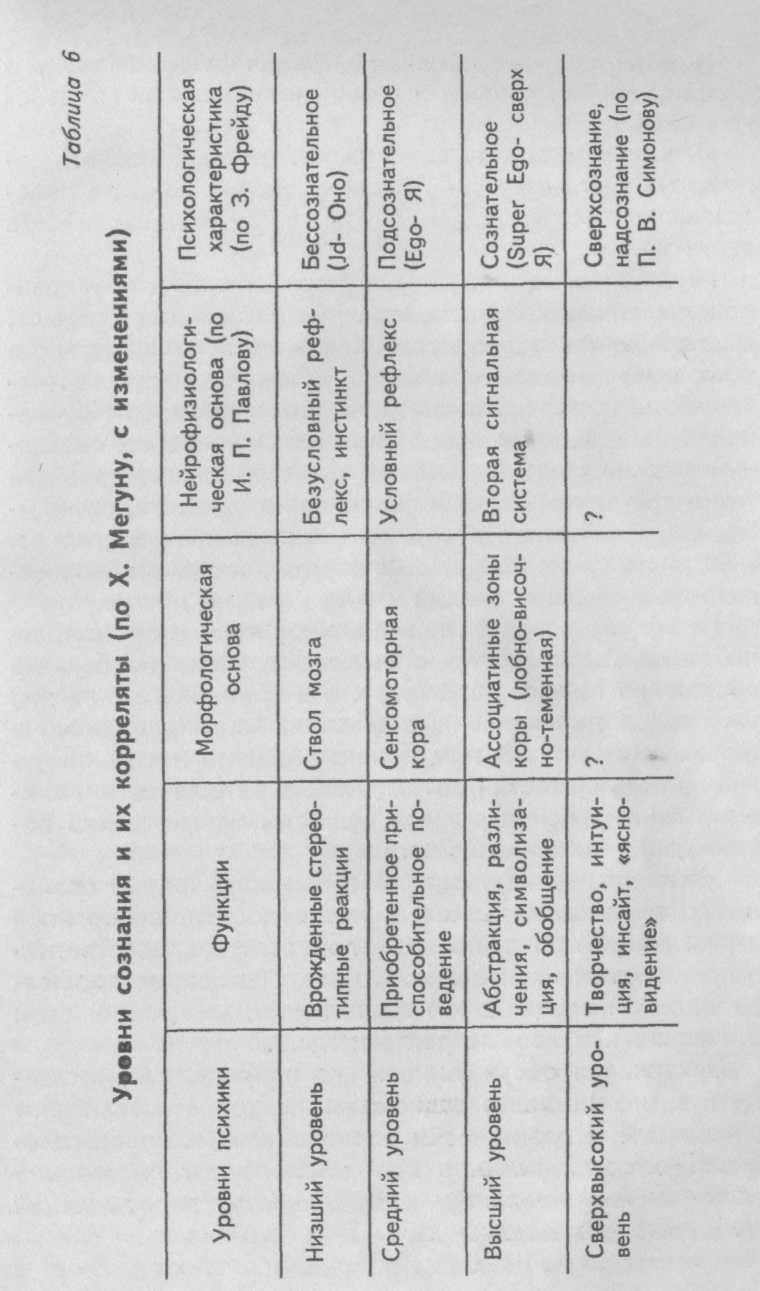

Американский нейрофизиолог X. Мегун, анализируя многочисленные сведения по данному вопросу и различные точки зрения, попытался свести их в единую систему, которая представлена в табл. 6.

На развитие той или иной формы сознания оказывает влияние ряд структур нервной системы с характерными для них нейродинамическими функциями.

Во-первых, это очевидная роль лимбико-ретикуляр-ного комплекса, определяющего уровень неспецифической активации головного мозга, т. е. уровень бодрствования, циркадианную ритмику, а также формирующего эмоционально-мотивационный фон.

Во-вторых, характеристика сенсорных потоков, воздействию которых в том или ином качественном содержании непрерывно подвержен человек.

В-третьих, это многочисленнейшие ассоциативные связи, которые непосредственно обеспечивают взаимодействие структур центральной нервной системы и, следовательно, практически не перечислимое многообразие состояний на основе этого взаимодействия.

108