- •Isbn 5-88977-061-6

- •I. Психология и естествознание

- •II. Методы изучения физиологии психических функций человека

- •III. Восприятие

- •IV. Уровни бодрствования

- •V. Внимание

- •VII. Память

- •IX. Речь

- •XII.Поведение

- •109В-четвертых, оперативная ситуация функционального баланса между правым и левым полушариями головного мозга.

- •XIV. Психосоматическое взаимодействие

- •XV. Дискуссионные проблемы психофизиологии

IV. Уровни бодрствования

Каждый человек в условиях повседневной жизнедеятельности имеет возможность на себе и на окружающих наблюдать изменения уровня активности, бодрствования. При этом всем хорошо известна периодика таких состояний: цикл бодрствование — сон, но изменения уровня бодрствования могут быть обусловлены не только такой суточной (циркадианной) динамикой, но и другими причинами, в том числе и патологическими. Можно выделить достаточно много специфических состояний, которые отличаются в первую очередь по уровню бодрствования. С некоторой степенью условности различают следующие формы.

1. Функциональный покой. Человек находится в полностью расслабленном физическом состоянии, максимальном психо-эмоциональном покое, изолирован от воздействия всяких внешних раздражителей, глаза закрыты, но не спит. Очень характерным для такого состояния является выраженность на электроэнцефалограмме (ЭЭГ) альфа-ритма.

2. Пассивное бодрствование. Физический покой, глаза открыты, воздействуют сигналы низкой семантической значимости, произвольная активность отсутствует, спокойный психоэмоциональный фон. На ЭЭГ преобладание бета-диапазона. Соматическая и вегетативная среда на низком уровне активности.

3. Активное бодрствование. Наличие произвольной физической или интеллектуальной деятельности, но на весьма низком психо-эмоциональном фоне. При этом отмечается заметная активация двигательной и вегетативной сфер, на ЭЭГ преимущественно быстрые колебания.

4. Психо-эмоциональное напряжение. Произвольная физическая или интеллектуальная активность повышен-

49ной интенсивности, требующей мобилизации функциональных резервов. Высокая степень ответственности или уровня притязаний. Это состояние характеризуется значительной, но адекватной активацией всей сомато-веге-тативной сферы, адекватным усилением продукции ряда гормонов (адренокортикотропного, глюкокортикоидов, катехоламинов).

5. Психо-эмоциональная напряженность, что связано главным образом с чрезвычайно высокой ответственностью, жестким лимитом времени или очень высоким уровнем притязаний. Такой уровень характеризуется неадекватными изменениями в двигательной и вегетативной системах, сужением внимания, снижением производительности. Это состояние уже относят к категории «запрещенных», т. е. неблагоприятно отражающихся на состоянии человека и успешности деятельности.

6. Психо-эмоциональный стресс. Развивается, как правило, в чрезвычайных условиях — при авариях, катастрофах и т. д., часто связан с витальной угрозой (угроза для жизни) для самого себя или для близких людей. При этом развивается своеобразный, так называемый адаптационный синдром Селье. Очень выраженный или полный срыв деятельности. Поведение неадекватно ситуации: от полного отрешения от действительности и «застывания» до совершенно неоправданной агрессии, в том числе и аутоагрессии (суицидные попытки).

Помимо перечисленных уровней бодрствования в сторону его повышения в повседневной жизни людей ежедневно достаточно строго периодично развивается состояние снижения уровня бодрствования — сон, о котором пойдет речь несколько ниже. Кроме того, в рамках данного состояния не рассматриваются патологические формы: стопор, супор, кома, судорожная активность и другие.

Среди физиологических механизмов, определяющих уровень бодрствования, решающая роль принадлежит влияниям ретикулярной формации (РФ) стволовой части мозга, которая простирается от верхних шейных

сегментов до промежуточного мозга. Название это было дано на основании гистологической структуры в середине XIX века немецким анатомом О. Дейтерсом, хотя функции ее длительное время оставались непонятными. И лишь только в конце 40-х годов XX столетия американский нейрофизиолог X. Мегоун и итальянский исследователь Дж. Моруцци показали активирующие и тормозные влияния РФ на другие структуры ЦНС. В настоящее время сформировалась концепция ретикулярной формации, основа которой заключается в следующем. 1. РФ продолговатого мозга, варолиева моста и среднего мозга, а также неспецифические ядра зрительного бугра, обладая определенной морфо-функциональ-ной спецификой, должны рассматриваться как единое целое. 2. РФ имеет обширные связи с выше- и нижележащими отделами ЦНС. 3. РФ на структуры ЦНС оказывает неспецифические тонические, активирующие и тормозные влияния, т. е. повышает или понижает уровень их возбудимости. 4. Активность РФ и, соответственно, характер ее влияний поддерживается афферентными сигналами, приходящими сюда по соответствующим коллатералям от всех анализаторов. 5. РФ обладает высокой химической чувствительностью, в частности к углекислому газу и катехоламинам, которые активируют ее. 6. Химическая чувствительность РФ проявляется к очень широкому ряду фармакологических веществ, как активирующих, так и тормозящих ее (транквилизаторы, снотворные, стимуляторы и т. д.). 7. Кора головного мозга, а также некоторые подкорковые структуры оказывают контролирующее влияние на РФ, составляя в целом так называемую неспецифическую активирующую систему мозга.

Таким образом, ретикулярная формация вместе с неспецифическими ядрами зрительного бугра и некоторыми другими структурами представляет собой центральное образование, определяющее уровень бодрствования человека.

В значительной степени с функционированием ретикулярной формации связано и такое специфическое

50

51состояние, каковым является сон. Для человека сон является абсолютной жизненной необходимостью. Через 60—80 часов лишения сна у человека возникает произвольно непреодолимое желание заснуть, и лишь только интенсивные болевые раздражители могут продлить бодрствование, но при этом уже развиваются существенные нарушения психических функций, которые лишают его самоконтроля и самосознания.

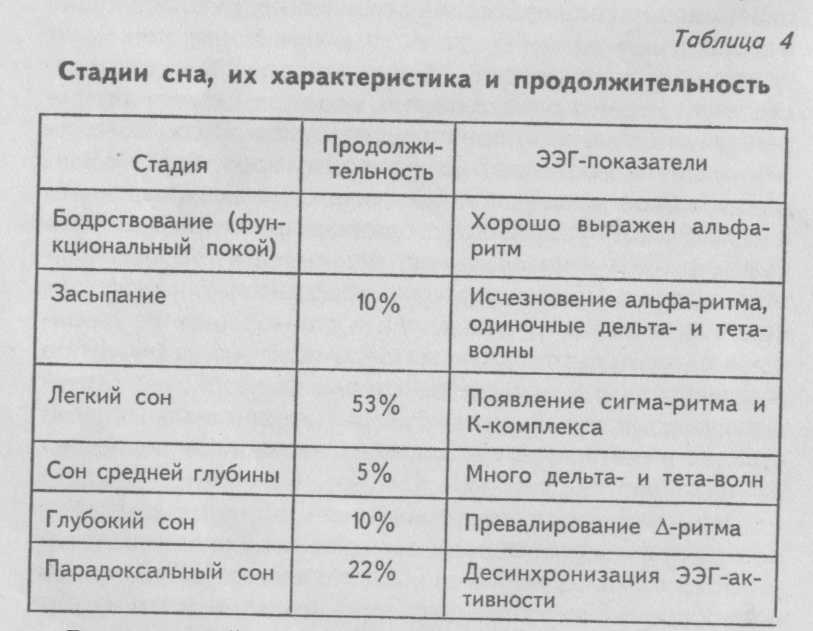

Естественная продолжительность сна у здорового человека молодого и среднего возраста подвержена индивидуальным колебаниям, составляя в среднем около 8 часов, однако описаны многочисленные примеры резких отклонений в ту или другую сторону. У детей продолжительность сна больше, у пожилых людей он становится полифазным. Вместе с тем сон представляет собой явление весьма неоднородное, как это показано в таблице 4.

і

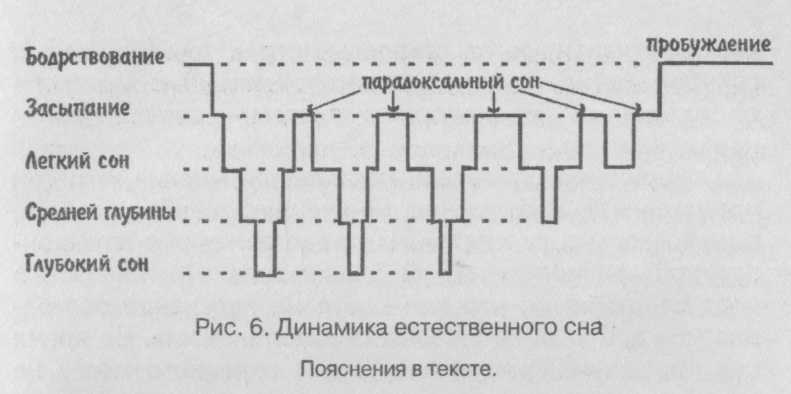

Естественный сон протекает циклами, продолжительность каждого из которых составляет около 1,5 часа, как это представлено на рис. 6.

52

Показанные стадии сна группируют в три функциональных вида. Во-первых, засыпание, или дремота; она характеризуется своеобразным реагированием на раздражители, что позволяет относить ее к измененным состояним сознания. Во-вторых, медленный сон — это легкий сон, средней глубины и глубокий. Так его называют потому, что на ЭЭГ превалируют медленные волны. Эти стадии сна характеризуются ослаблением мышечного тонуса, снижением уровня активности, деятельности внутренних органов. В-третьих, парадоксальный, или «быстрый», сон. На ЭЭГ — быстрые волны, десин-хронизация. Очень специфический признак — появление нистагмоидных движений глаз, отсюда название БДГ-сон (БДГ — быстрые движения глаз), или REM-coh (REM — rapid eyes movement), эрекция полового члена, сновидения, движения в связи с сюжетом сновидений, активация вегетативных функций.

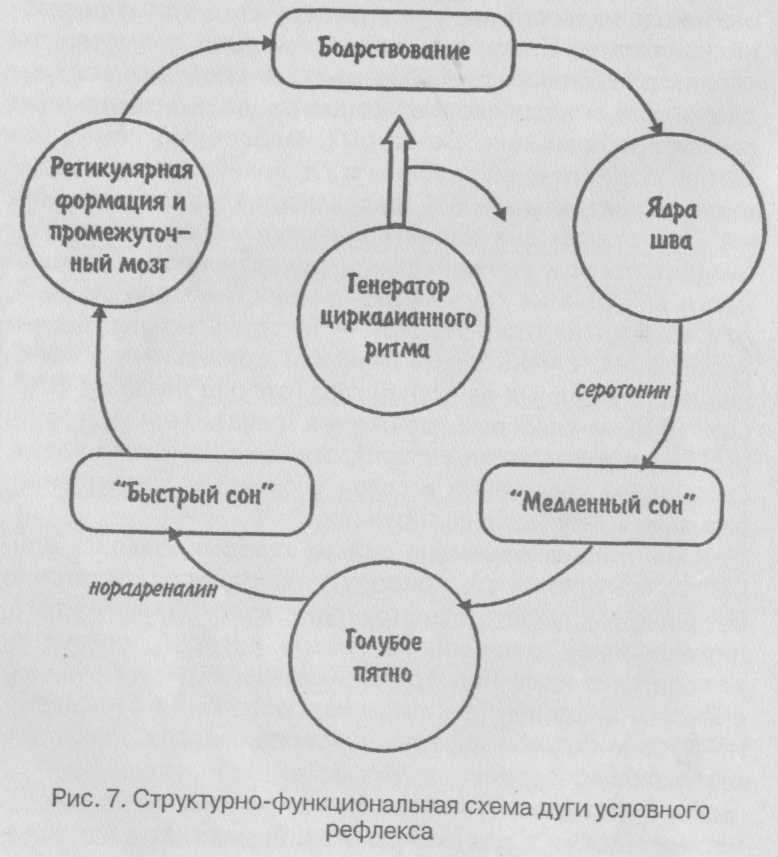

К настоящему времени еще не сформировалась единая точка зрения на природу сна, однако достаточно очевидно выступает роль структур стволовой части мозга, циркадианной ритмики, генератор которой, очевидно, находится в ядре над зрительным перекрестом, интенсивности афферентных потоков, состояния мотивацион-но-эмоциональной сферы, а также многих факторов окружающей среды.

На схеме (рис. 7) показано, что благодаря «биологическим часам» с достаточно точной ритмикой периоди-

53чески активизируются стволовые структуры (ядра шва, голубое пятно, ретикулярная формация) с участием определенных медиаторных систем — серотонина и норадреналина.

Совершенно однозначным является мнение, что сон представляет абсолютную жизненную необходимость, однако весьма разноречивы представления о его конкретной физиологической значимости. Прежде всего следует отметить, что сон — это не пассивное состояние мозга, а видоизмененная его деятельность. Во время сна кровоснабжение и энергетика головного мозга не

54

уменьшаются. Принято считать, что «медленный» сон, эволюционно более древний, весьма существен для отдыха и восстановления соматических функций. А «быстрый» — эволюционно более молодой. Эту стадию сна связывают с восстановлением мозгового метаболизма, переработкой информации, полученной в период бодрствования, закреплением ее в долговременной памяти, стимуляцией нервного роста и развития. Лишение человека парадоксального сна неблагоприятно отражается на его психическом состоянии.

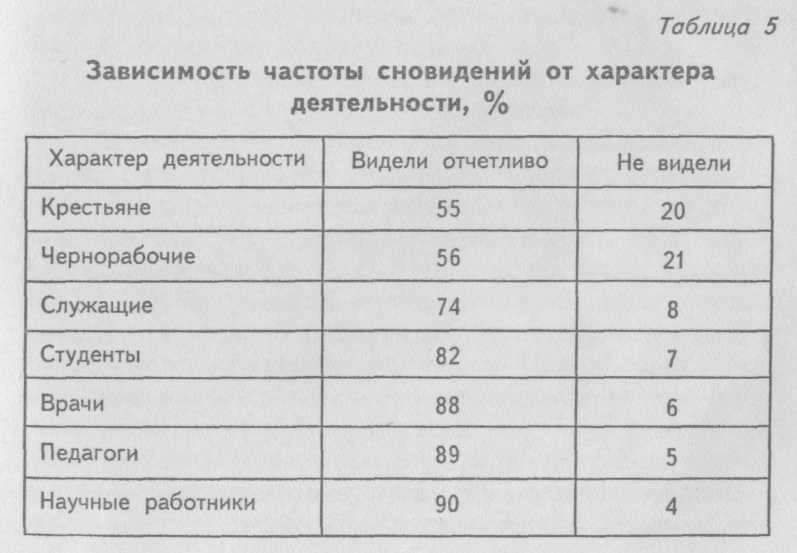

Очень привычным, но до сегодняшнего дня загадочным является феномен сновидений. Сновидения чаще возникают во время «быстрого» сна. Сюжеты сновидений бывают порой чрезвычайно фантастичны, но они состоят из элементов, с которыми человек встречался раньше. Частота сновидений в известной степени зависит от характера деятельности человека (табл. 5).

Есть основание полагать, что сновидения имеют определенную физиологическую значимость. По мнению 3. Фрейда, а с его мнением считаются многие, сновидение приносит эмоциональную разрядку человеку пу-

55тем удовлетворения неудовлетворенных во время бодрствования потребностей. Наверное, в определенной части случаев это так, но далеко не всегда. Нет пока достаточно убедительных объяснений «вещим» сновидениям, однако этим никто из естествоиспытателей серьезно не занимался. Нередко можно встретить отождествление сна и гипноза. Доказано, что это не соответствует действительности. Имеются также существенные различия между сном естественным и фармакологическим.