- •Содержание

- •Список рекомендованной литературы

- •1. Исходные данные и состав проекта

- •1.1. Представляемые к защите материалы

- •1.2. Исходная информация для выполнения курсовой работы

- •2. Выбор направления проектируемой линии

- •2.1. Подготовка карты

- •2.2. Прокладка воздушной линии

- •3. Трассирование участка новой железнодорожной линии

- •3.1. Укладка магистрального хода

- •3.2. Проектирование плана железнодорожной линии

- •Результаты расчета плана линии

- •3.3. Проектирование продольного профиля

- •4. Раздельные пункты на трассе железнодорожной линии и особенности проектирования плана и продольного профиля в их пределах

- •5. Определение провозной способности проектируемой линии на расчетный год эксплуатации

- •Ведомость подсчета фактического времени хода пары

- •6. Размещение искусственных водопропускных сооружений. Расчет стока, выбор типов и размеров сооружений

- •6.1. Типы водопропускных сооружений

- •6.2. Определение местоположения иссо. Понятие водосборного бассейна

- •6.3. Расчет величины стока поверхностных вод с водосборного бассейна

- •Значение поправочного коэффициента kл

- •6.4. Выбор типоразмеров водопропускных сооружений

- •Минимальная высота насыпи по конструктивным условиям для прямоугольных железобетонных труб

- •7. Основные технические показатели варианта трассы

- •Основные технические показатели трассы

3. Трассирование участка новой железнодорожной линии

3.1. Укладка магистрального хода

Трассой называется пространственная ось железной дороги в уровне бровки земляного полотна.

Трассирование – это поиск рационального положения трассы. Оно осуществляется путем проектирования плана линии по картам в горизонталях с одновременным составлением продольного профиля трассы.

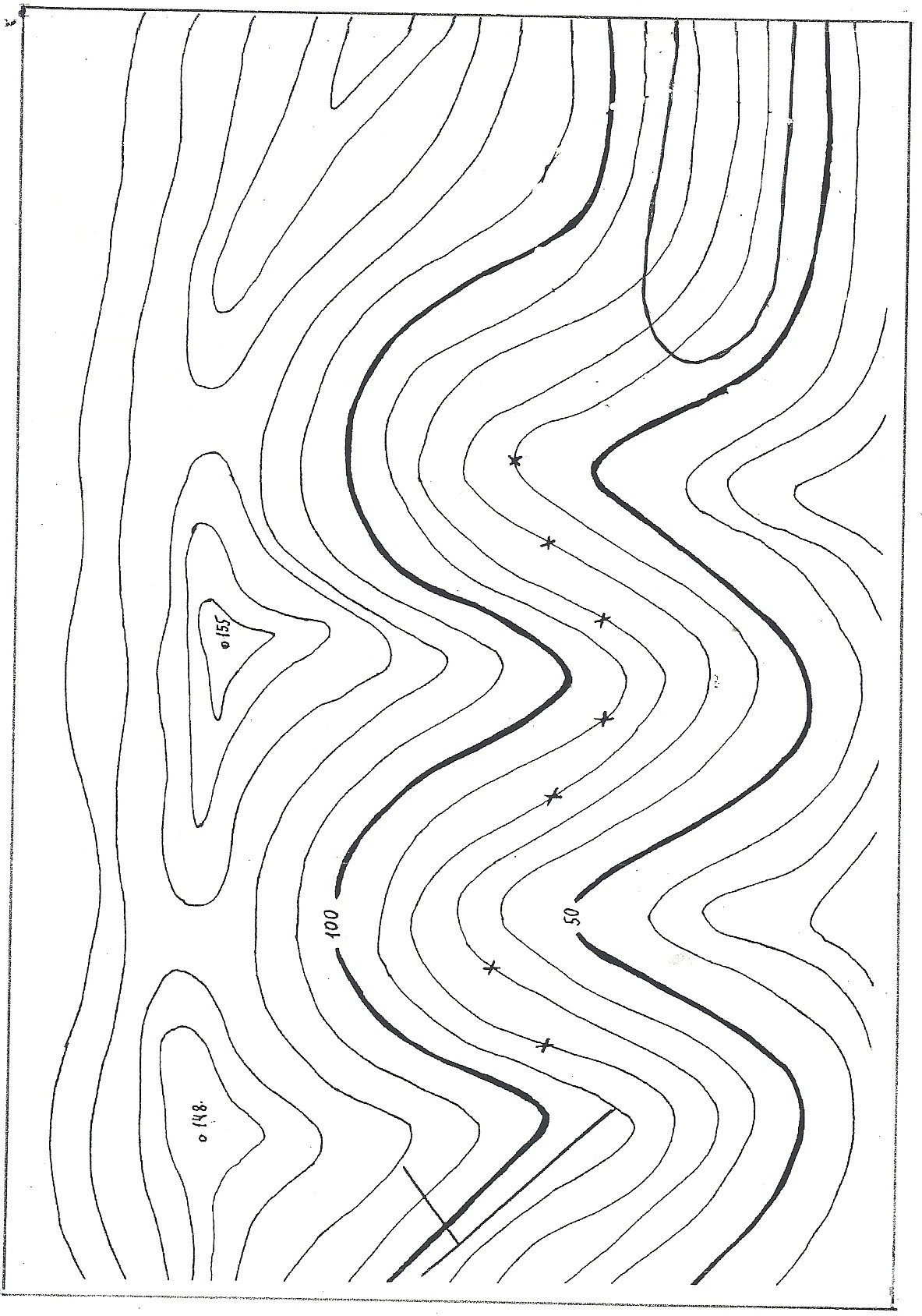

Детальное трассирование осуществляется вдоль намеченного кратчайшего направления, соединяющего опорные пункты и имеющиеся фиксированные точки (см. рис. 4). При этом исследуется возможность использования попутных долин водотоков или водоразделов.

Трассирование начинается от площадки начального раздельного пункта, заданного на карте в качестве исходных данных. Отход от площадки раздельного пункта должен осуществляться с учетом перспективы развития этого пункта. В связи с этим, необходимо, чтобы расстояние от оси станции – начало разбивки пикетажа, до начала первой кривой было не менее суммы половины длины площадки раздельного пункта и запаса на его развитие в перспективе (рис. 5).

Рис.5. Начало трассирования

Обозначения на рисунке:

НКК |

|

начало круговой кривой; |

НПК |

|

начало переходной кривой; |

Lст |

|

нормативная длина площадки раздельного пункта, м (см. ниже табл.1); |

а |

|

запас на развитие раздельного пункта в перспективе, в курсовой работе разрешается принять величину а = 200 м; |

l |

|

запас по длине на переходную кривую и тангенс круговой кривой, принимается не менее 500 м. |

Таблица 1

Категория линии |

Расположение приемо-отправочных путей |

Минимальная длина станционных площадок Lст, м, при полезной длине приемо-отправочных путей, м |

||

850 |

1050 |

|||

Скоростные, особогрузо-напряженные, I, II, III |

Продольное |

2500 |

2900 |

|

Полупродольное |

2000 |

2200 |

||

Поперечное |

1450 |

1650 |

||

1V |

Поперечное |

1250 |

1450 |

|

В рассматриваемом примере (см. исходные данные):

категория железной дороги – II;

полезная длина приемоотправочных путей – 850 м;

расположение приемоотправочных путей – поперечное.

Следовательно, нормативная длина площадки раздельного пункта (см. табл. 1) Lст = 1450 м.

Расстояние от оси станции до вершины первой круговой кривой должно быть не менее

![]()

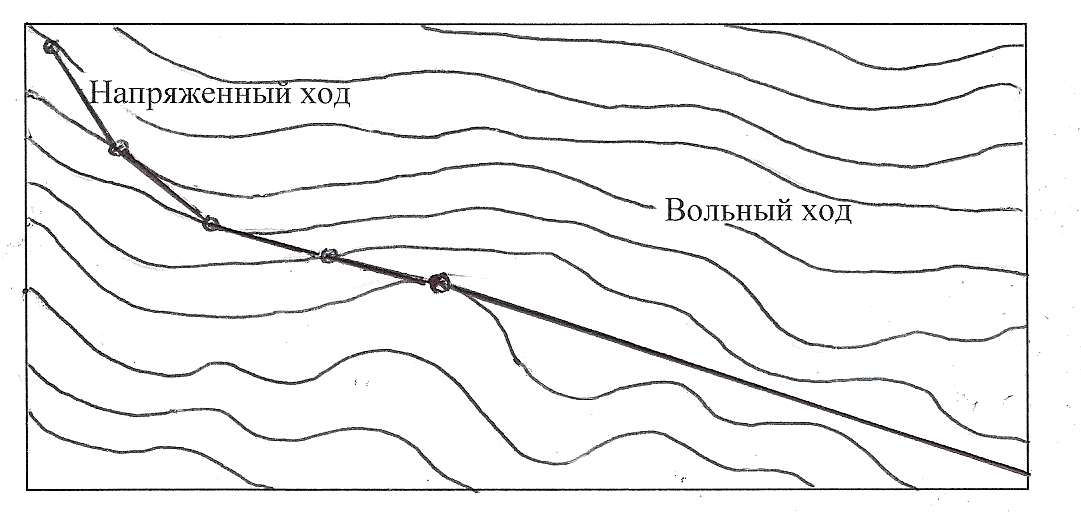

Принципы трассирования на различных участках проектируемой трассы находятся в зависимости от соотношения среднего естественного уклона местности на этом участке и величины руководящего уклона. Можно выделить участки вольных и напряженных ходов.

На участках вольных ходов, где топографические условия легкие и средний естественный уклон местности по направлению трассирования меньше руководящего, трасса проектируется по прямой между опорными пунктами и фиксированными точками. Каждый угол поворота на участках вольных ходов должен быть обоснован.

Основным принципом трассирования на участках напряженных ходов, где уклон местности по направлению трассирования больше руководящего, является наиболее полное использование заданного значения руководящего уклона. Именно в этом случае длина линии на участке преодоления значительного подъема или спуска будет кратчайшей.

Для поиска положения трассы на участках напряженных ходов используется расчетное значение расстояния между горизонталями (заложение) d, см, которое соответствует заданной величине руководящего уклона и определяется по формуле

|

(1) |

|||

где |

m |

– |

масштаб карты в горизонталях; |

|

|

h |

– |

сечение горизонталей, м; |

|

|

iр |

– |

руководящий уклон, ‰; |

|

|

iср. э (к) |

– |

среднее значение уклона, эквивалентного дополнительному сопротивлению от кривых, ‰ (в курсовой работе принимается iср. э (к) = 0,5 ‰). |

|

Таким образом, если по направлению трассирования расстояние между соседними горизонталями больше d, то это участок вольного хода, а если меньше – напряженного (см. рис. 6).

Рис. 6. Участки вольного и напряженного хода

Для нахождения положения плана трассы в соответствии с ранее сформулированным принципом на участке напряжённого хода следует уложить так называемую линию нулевых работ, которая обеспечит совпадение отметок земли с проектными отметками по трассе.

Линия нулевых работ направление на карте, следующее достаточно плавно от одной горизонтали к другой, вдоль которого уклон поверхности земли равен руководящему уклону соединяет начала и концы расчетных заложений на участке напряженного хода.

В дальнейшем, полученную ломаную линию необходимо спрямить, а в углы поворота вписать кривые, при этом, следует стремиться к наименьшему отклонению спрямленной линии от ломанной линии нулевых работ.

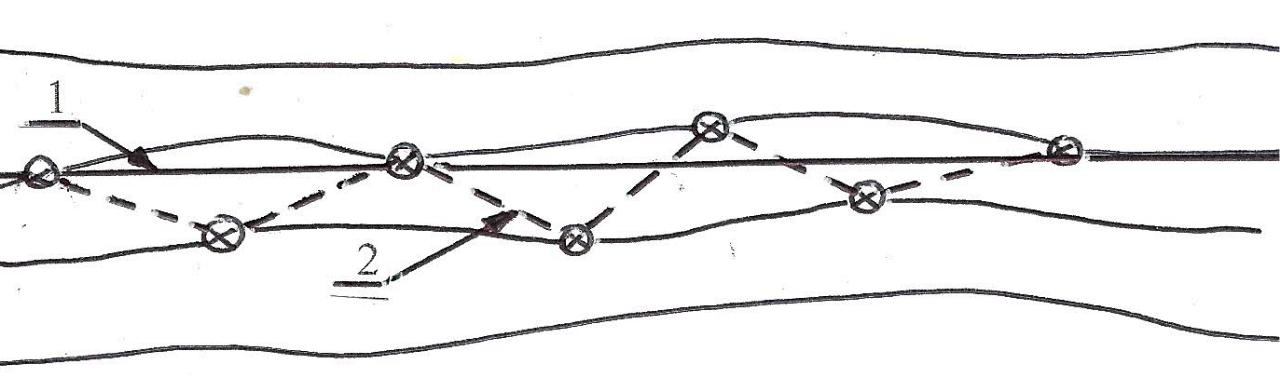

Возможные варианты линии нулевых работ приведены на рис.7, где цифрой 1 указано правильное, а цифрой 2 неправильное направление трассы.

д) е)

|

|

|

Рис.7. Возможные варианты линии нулевых работ

На рис. 7, а в варианте № 2 после спрямления трассы dфакт будет значительно меньше d, поэтому направление 2 не может быть признано правильным.

Пропуск одной из горизонталей (см. рис. 7, б) в варианте № 2 приведет к значительному увеличению объемов земляных работ.

При пересечении водотока (см. рис. 7, в) указанное направление трассы правильное, т.к. насыпь в этом случае допустима.

На рис. 7, г направление трассы по варианту 1 правильное, т.к. предыдущее меньшее заложение сразу компенсировалось большим, чем расчетное, последующим. В варианте 2 вписывание кривых даже минимального радиуса в полученную лини нулевых работ с близко расположенными и значительными по величине углами поворота невозможно, т.е. все равно потребуется спрямление варианта трассы.

На рис. 7, д направление трассы по варианту 1 правильное, несмотря на то, что расстояние большее значения d отложено по одной и той же горизонтали, в отличие от варианта 2, где заложение d откладывается, как и положено, между соседними горизонталями. После спрямления ломанной линии и вписывания в получившейся угол поворота круговой кривой, трасса будет максимально приближена к линии по варианту 2, а значит объем земляных работ будет минимальным.

На рис. 7, е направление трассы по варианту 2 не правильное, так как заложение d откладывается несколько раз между одними и теми же двумя соседними горизонталями. На самом деле, мы имеем дело с участком вольного хода, поэтому вариант 1 – прямая линия, будет правильным.

Для прокладки линии нулевых работ по карте в горизонталях удобно использовать циркуль-измеритель, раствор которого устанавливают равным d (см), определенным ранее.

П ри

преодолении перевала неправильный

выбор начала напряженного хода

(руководящего подъема) может привести

к значительному удлинению линии (рис.

8, поэтому начинать поиск конкурентоспособных

вариантов следует, отталкиваясь от

«седла» (на рисунке обозначено ), через

которое трасса должна пройти обязательно.

В приведенном примере вариант 2

неправильный, так как трасса значительно

удлиняется.

ри

преодолении перевала неправильный

выбор начала напряженного хода

(руководящего подъема) может привести

к значительному удлинению линии (рис.

8, поэтому начинать поиск конкурентоспособных

вариантов следует, отталкиваясь от

«седла» (на рисунке обозначено ), через

которое трасса должна пройти обязательно.

В приведенном примере вариант 2

неправильный, так как трасса значительно

удлиняется.

Рис.8. «Потеря набора высоты», приводящая к удлинению линии

Обозначения на рис. 7 и 8

правильное

направление;

Линии нулевых работ на участках напряжённых ходов и прямые на вольных ходах являются магистральным ходом. Для того, чтобы превратить его в план трассы следует нанести отрезки прямых как можно ближе к имеющимся уже ломаным линиям магистрального хода и в каждые образовавшийся угол поворота вписать круговые кривые.

Выполнение работы следует начинать с укладки линии нулевых работ на участках напряжённого хода. Для этого по формуле (1) вычисляют величину горизонтального заложения линии нулевых работ d.

В рассматриваемом примере (см. исходные данные):

руководящий уклон iр = 10‰,

масштаб карты 1: 50000,

сечением горизонталей – 10 м, тогда

![]() .

.

Затем с помощью измерителя на топографической карте последовательно по горизонталям, чаще всего начиная с наивысшей горизонтали в районе фиксированной точки (седла) высотного препятствия, укладывают саму линию (рис. 9).

Участки вольных ходов в плане должны быть прямыми. Эти прямые соединяют намеченные ранее фиксированные точки или концы соседних напряжённых ходов.

Ломаная линия (см. рис. 10), которая получилась в результате указанных действий, является магистральным ходом − основой плана трассы, проектирование которого и является следующей частью работы.