- •Л.А.Ковалева физика нефтегазового пласта

- •Предисловие

- •Часть 1. Петрофизика

- •1.1. Породы - коллектры нефти и газа

- •1.1.1. Горные породы - коллекторы нефти и газа.

- •1.1.2. Залежи нефти и газа. Классификация запасов.

- •1.1.3. Отбор и подготовка кернов к исследованию. Экстрагирование.

- •1.1.4. Водонасыщенность горных пород

- •1.2. Коллекторские свойства горных пород.

- •1.2.1. Структура пористых сред.

- •1.2.2. Гранулометрический состав горных пород

- •1.2.1. Коэффициент неоднородности горных пород.

- •1.2.4. Карбонатность горных пород.

- •3. Удельная поверхность и пористость горных пород.

- •1.3.1. Удельная поверхность горных пород.

- •1.3.2. Емкость пустот пород. Пористость.

- •1.3.3. Пористость фиктивного грунта. Связь между пористостью и удельной поверхностью.

- •Методы определения пористости горных пород.

- •Емкость трещиноватых и кавернозных пород.

- •Определение средней пористости нефтегазового пласта.

- •1.4. Проницаемость горных пород

- •1.4.1. Понятие и виды проницаемости горных пород.

- •1.4.2. Линейный закон фильтрации (закон Дарси)

- •1.4.3. Связь проницаемости с другими параметрами пористой среды

- •1.4.4. Методы определения проницаемости пород.

- •1.5.1. Фазовая и относительная проницаемости пород.

- •1.5.2. Относительные проницаемости в двухфазных потоках.

- •Порода: 1 - гидрофильная; 2 - гидрофобная .

- •И газа от водонасыщенности.

- •1.5.3. Аппроксимация кривых относительных фазовых проницаемостей.

- •Система «жидкость - жидкость»

- •Система «жидкость - газ»

- •1.5.4. Относительные проницаемости в трехфазных газожидкостных потоках.

- •Для нефти (а), газа (б) и воды (в) по данным:

- •1.5.5. Лабораторные методы определения фазовой проницаемости пород.

- •Вопросы для закрепления

- •1.6. Физико-механические свойства горных пород.

- •1.6.1. Напряженное состояние горных пород.

- •Касательных напряжений.

- •1.6.2. Упругие свойства горных пород.

- •1.6.4. Твердость и крепость горных пород.

- •1.6.5. Набухание и размокание глинистых пород.

- •1.6.6. Классификация горных пород по механическим свойствам.

- •1.7. Теплофизические свойства горных пород

- •1.7.1. Тепловые характеристики горных пород.

- •Коэффициент теплопроводности горных пород – очень низкая по сравнению, например, с металлами величина и лежит в пределах:

- •1.7.2. Физический механизм теплопередачи в горных породах

- •1.7.3. Связь теплопроводности с другими петрофизическими величинами

- •1.7.4. Зависимость теплопроводности и теплоемкости пород от температуры и давления

- •1.8. Электрические характеристики горных пород

- •Виды поляризации горных пород.

- •И при наличии (б) внешнего поля

- •И при наличии (б) внешнего поля

- •3) Миграционная поляризация предполагается у пород, проводящие компоненты которых разделены непроводящими или воздухом (рис.1.8.3).

- •Диэлектрическая проницаемость горных пород.

- •1.8.3. Электропроводность горных пород.

- •Удельное электрическое сопротивление горных пород.

- •От концентрации растворенных солей

- •1.8.5. Зависимость удельного сопротивления от пористости и водонасыщенности.

- •1.8.6. Зависимость удельного сопротивления от температуры.

- •1.8.7. Анизотропия горных пород по электрическим свойствам

- •1.9. Магнитные свойства нефтесодержащих пород

- •1.9.1. Основные магнитные характеристики горных пород.

- •1.9.2. Магнитные свойства ферро- и ферримагнитных минералов

- •1.9.3. Магнитные свойства насыщенных горных пород.

- •1.10. Радиоактивность горных пород

- •1.10.1. Типы радиоактивных распадов.

- •1.10.2. Естественная радиоактивность горных пород.

- •1.10.3. Радиоактивность жидкой и газовой фаз.

- •1.10.4. Взаимодействие γ-квантов с горными породами.

- •1.10.5. Нейтронная активность горных пород.

- •Практическое использование

- •Часть 2. Физика насыщенных пористых сред.

- •2.1. Физико-химические свойства природных флюидов

- •2.1.1. Виды залежей природных флюидов

- •2.1.2. Пластовые жидкости и газы

- •2.1.3. Состав и классификация нефтей

- •4) Другие органические соединения.

- •5) Неорганические соединения.

- •2.1.4. Состав и классификация природных газов

- •2.1.5. Физические свойства нефтей

- •2.1.6. Свойства природных газов

- •Дроссельный эффект

- •Вязкость газов.

- •2.1.7. Коэффициент сверхсжимаемости природных газов

- •2.2. Физические свойства пластовых углеводородов

- •2.2.1. Растворимость газов в нефти.

- •Различных нефтях (т, с, р, н) при температуре 500с.

- •2.2.2. Давление насыщения нефти газом.

- •2.2.3. Физические свойства нефти в пластовых условиях.

- •2.2.4. Растворимость газов в воде.

- •2.3. Фазовые состояния и превращения углеводородных систем

- •2.3.1. Законы фазовых превращений многофазных систем

- •2.3.2. Фазовые превращения однокомпонентных систем

- •2.3.3. Фазовые превращения двухкомпонентных систем

- •2.3.4. Фазовые превращения бинарных и многокомпонентных систем в критической области.

- •2.3.5. Определение состава двух- и более компонентных систем.

- •2.4. Молекулярно-поверхностные свойства системы пластовых флюидов в пористой среде

- •2.4.1. Поверхностное натяжение.

- •Правило Антонова

- •2.4.2. Смачивание и краевой угол.

- •Избирательное смачивание.

- •2.4.3. Работа адгезии и теплота смачивания

- •Теплота смачивания.

- •2.4.4. Статический гистерезис смачивания.

- •2.4.5. Кинетический гистерезис смачивания.

- •2.4.6. Капиллярные явления в насыщенных пористых средах.

- •2.4.7. Роль капиллярных явлений в процессах вытеснения нефти водой.

- •Вопросы для закрепления.

- •2.5. Адсорбционные процессы в насыщенных пористых средах.

- •Общие представления об адсорбции.

- •2.5.2. Значение адсорбции в нефтегазовых пластах.

- •Исторические сведения об адсорбции.

- •2.5.4. Природа адсорбционых сил.

- •2.5.5. Уравнение адсорбции Гиббса

- •2.5.6. Теплота адсорбции.

- •2.5.7. Изотермы адсорбции.

- •Дополнительный материал к главе 1.1. А. Основные принципы бурения скважин.

- •В. Определение водонасыщенности горных пород.

- •1. Методы определения водонасыщенности горных пород

- •2. Определение водо- и нефтенасыщенности образца пористой среды на аппарате Закса.

- •Подготовка аппаратуры к анализу

- •Подготовка образцов к анализу

- •Проведение анализов

- •Вычисление результатов

- •3. Определение водо- и нефтенасыщенности в аппарате Дина и Старка

- •4. Определение остаточной водонасыщенности образца пористой среды методом Мессера.

- •Дополнитнльный материал к главе 1.2. Методы определения карбонатности горных пород.

- •Дополнитнльный материал к главе 1.3. Определение пористости по Преображенскому.

- •Дополнитнльный материал к главе 1.4. Лабораторные методы определения проницаемости пород.

- •1. Проницаемость, как характеристика горных пород.

- •2. Лабораторные методы определения проницаемости пород.

- •3. Прибор Товарова.

- •4. Выполнение работы.

- •Вязкость воздуха в сантипуазах при различной температуре

- •Дополнитнльный материал к главе 1.5. Лабораторные методы определения проницаемости пород на установке уипк-1м.

- •Дополнитнльный материал к главе 1.8. Электрические свойства горных пород а. Определение удельного электрического сопротивления максимально влажных пород мостовым способом переменного тока.

- •Б. Электометрия скавжин.

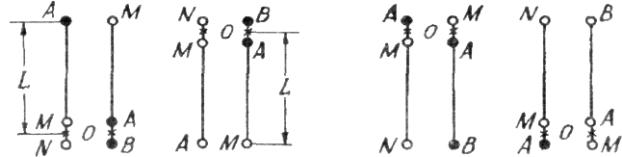

- •1. Типы зондов кс

- •Градиент – зонды Потенциал - зонды Последовательные Обращенные Последовательные Обращенные

- •2 Электрическая характеристика объекта исследований.

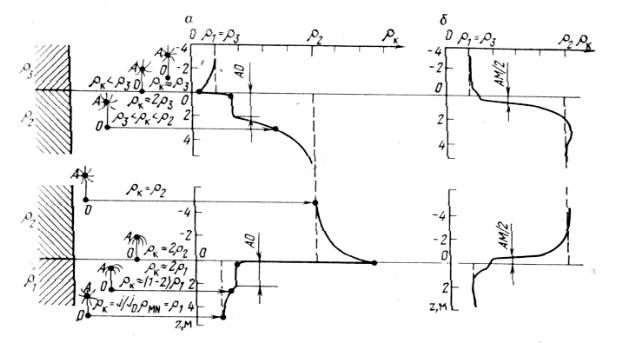

- •Диаграмма1. Теоретические кривые для пласта бесконечной мощности.

- •3 Метод сопротивления экранированного заземления.

- •Дополнительный материал к главе 2.2. А. Определение плотности нефти и нефтепродуктов

- •Ареометрический способ

- •Взвешивание на весах Вестфаля-Мора Весы Вестфаля-Мора (рис.2) представляют собой разновидность ареометра с постоянным объемом.

- •Метод взвешенных капель

- •Методом взвешенных капель

- •Пикнометрический метод

- •Метод гидростатического взвешивания

- •Б. Определение коэффициента динамической вязкости

- •Описание лабораторной установки впж-2

- •Дополнительный материал к главе 2.4. А. Лабораторное измерение поверхностного натяжения на границе раздела жидкости методом счета капель

- •Б. Определение высоты поднятия жидкости в капиллярной трубке и поверхностного натяжения.

- •Рекомендуемая литература

- •Часть 1. Петрофизика

- •1.4. Проницаемость горных пород………………39

- •1 5. Фазовая проницаемость горных пород……50

- •1.7. Теплофизические свойства горных пород………………… ………………………………………97

- •Часть 2. Физика насыщенных пористых сред.

- •2.1.2. Пластовые жидкости и газы

- •2.4. Молекулярно-поверхностные свойства системы пластовых флюидов в пористой среде

Градиент – зонды Потенциал - зонды Последовательные Обращенные Последовательные Обращенные

Однопол. Двупол. Одно. Двупол. L = MA

Рис.1. Градиент и потенциал – зонды КС.

И последний термин из описания зондов - длина зонда L.

У градиент-зонда за его длину принимают расстояние от удаленного электрода до середины расстояния между сближенными; у потенциал-зонда - расстояние между сближенными электродами, т.е. для потенциал-зонда всегда L=AM, а для градиент-зонда L=AO или L.=MO. По символу зонда всегда можно определить его полное название и длину, так, например, уже приводившийся нами символ N 0,10М 0,95 А означает: обращенный градиент-зонд прямого питания, длина зонда L=1,0 м.

Кроме

градиент- и потенциал-зондов существуют

еще так называемые "специальные

зонды", которые приведены на рис.

2. Так, зонд

AMN,

у которого AM=MN,

с равным основанием может быть отнесен

и к потенциал-, и к градиент-зондам.

Такой зонд называется симметричным, за

точку записи принимают точку М. Зонд

MAN

называется дифференциальным зондом

Альпина. Зонд

![]() представляет собой комбинацию обращенного

и последовательного градиент-зондов и

называется двойным градиент-зондом. Он

хорошо дифференцирует высокоомный

разрез, поэтому американские геофизики

называют его hard-rock

device,

т.е. зонд для твердых пород. Существуют

также одноэлектродные зонды, в которых

один и тот же электрод играет роль и

питающего и приемного. Такие зонды

удобны для одножильного каротажного

кабеля.

представляет собой комбинацию обращенного

и последовательного градиент-зондов и

называется двойным градиент-зондом. Он

хорошо дифференцирует высокоомный

разрез, поэтому американские геофизики

называют его hard-rock

device,

т.е. зонд для твердых пород. Существуют

также одноэлектродные зонды, в которых

один и тот же электрод играет роль и

питающего и приемного. Такие зонды

удобны для одножильного каротажного

кабеля.

Симметр.

Дифференц. Альпина

Hard-rock sound Одноэлектрод.

Симметр.

Дифференц. Альпина

Hard-rock sound Одноэлектрод.

Рис.2. Специальные зонды КС.

2 Электрическая характеристика объекта исследований.

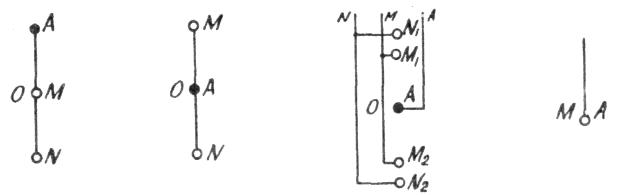

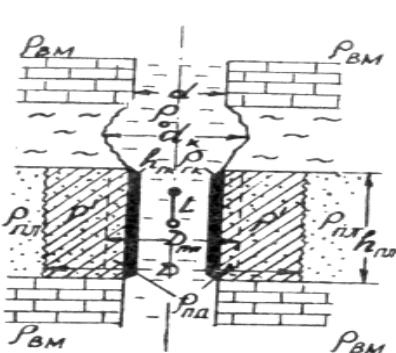

Если первая задача электрического каротажа (расчленение пород по электрическим свойствам) решается довольно просто, то вторая - определение этих свойств - значительно сложнее. Это связано с тем, что породы в процессе бурения в них скважин подвергаются значительным изменениям (растрескиванию, пропитке фильтратом бурового раствора), приводящим к изменению их физических свойств. Наиболее сильно изменяются пористые и проницаемые породы, т.е. именно те породы-коллекторы, которые и представляют наибольший интерес при каротаже нефтяных и газовых месторождений. Под воздействием разности давлений - гидростатического давления в скважине и пластового давления - буровой раствор "залавливается", стремится проникнуть в поры пласта. Однако из-за того, что размер пор мал, в них попадает только водная основа, так называемый "фильтрат" глинистого бурового раствора, а частицы глины оседают на стенке скважины, образуя глинистую корочку, толщина которой может достигать нескольких сантиметров.

В части пласта, прилегающей к стенкам скважины, фильтрат бурового раствора оттесняет и замещает пластовый флюид (нефть, газ или пластовую воду), образуя так называемую "зону проникновения бурового раствора". В зависимости от разности давлений и проницаемости пластов глубина проникновения может достигать от нескольких дециметров до нескольких метров. Внутри зоны проникновения выделяется "зона полностью промытых пород", в пределах которой весь пластовый флюид полностью замещен фильтратом бурового раствора. Эта зона имеет толщину 1-3 дм и следует сразу за глинистой корочкой. В результате таких изменений удельное электрическое сопротивление (УЭС) напротив пласта коллектора не остается постоянным в радиальном направлении, причем характер его изменения неодинаков в водонасыщенных и нефте-газонасыщенных пластах, как это показано на рис. 3

Рис. 3. Распределение электрических сопротивлений в радиальном направлении для водонасыщенного (а) и нефтенасыщенного (б) пласта-коллектора.

На

этих рисунках введены следующие

обозначения: сопротивления бурового

раствора -

![]() ,

глинистой корочки -

,

глинистой корочки -

![]() ;

зоны полностью промытых пород -

;

зоны полностью промытых пород -![]() ;

усредненное сопротивление зоны

проникновения в целом - ρ', водонасыщенного

пласта -

;

усредненное сопротивление зоны

проникновения в целом - ρ', водонасыщенного

пласта -

![]() ,

нефтегазонасыщенного -

,

нефтегазонасыщенного -![]() ;

диаметр скважины - d;

диаметр зоны проникновения - D;

толщина глинистой корочки -

;

диаметр скважины - d;

диаметр зоны проникновения - D;

толщина глинистой корочки -

![]() .

Как следует из сравнения фигур а и б, и

в водонасыщенном, и в нефтенасыщенном

пластах при одинаковых значениях

близки значения

и

,

а вот значения р' различаются. В

нефтенасыщенных пластах очень часто

сопротивление зоны проникновения за

пределами полностью промытых пород

превышает

и

.

Это объясняется тем, что фильтрат

бурового раствора, оттесняя нефть из

зоны полностью промытых пород, увеличивает

ее концентрацию за пределами этой зоны,

а поскольку нефть имеет очень высокое

УЭС, то она увеличивает и сопротивление

всей зоны проникновения в целом. По той

же причине значительного (на несколько

порядков) превышения УЭС нефти над УЭС

пластовых вод сопротивление нефтенасыщенного

пласта превышает сопротивление

водонасыщенного.

.

Как следует из сравнения фигур а и б, и

в водонасыщенном, и в нефтенасыщенном

пластах при одинаковых значениях

близки значения

и

,

а вот значения р' различаются. В

нефтенасыщенных пластах очень часто

сопротивление зоны проникновения за

пределами полностью промытых пород

превышает

и

.

Это объясняется тем, что фильтрат

бурового раствора, оттесняя нефть из

зоны полностью промытых пород, увеличивает

ее концентрацию за пределами этой зоны,

а поскольку нефть имеет очень высокое

УЭС, то она увеличивает и сопротивление

всей зоны проникновения в целом. По той

же причине значительного (на несколько

порядков) превышения УЭС нефти над УЭС

пластовых вод сопротивление нефтенасыщенного

пласта превышает сопротивление

водонасыщенного.

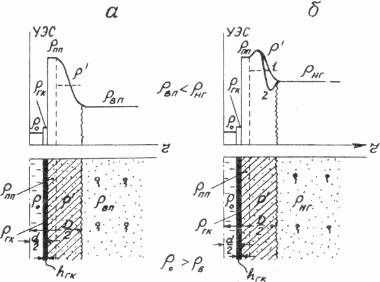

Рис.4. Факторы влияющие на величину кажущегося сопротивления.

Несмотря на то, что сопротивление в зоне проникновения не остается постоянным, при теоретических расчетах принимают его за некоторую постоянную величину р', равную среднему сопротивлению в этой зоне. Именно это сопротивление р' и определяют, например, при интерпретации трехслойных кривых БКЗ.

При интерпретации данных электрического каротажа следует учитывать, что УЭС пород разреза не остается постоянным и в вертикальном направлении, и в общем случае измеренное сопротивление будет зависеть от целого ряда электрических и геометрических параметров:

![]()

По

этой причине измеренное в скважине

сопротивление пласта будет не его

истинным сопротивлением, а кажущимся

КС или

![]() .

Из этой же формулы видно, что для того,

чтобы по

определить

.

Из этой же формулы видно, что для того,

чтобы по

определить

![]() ,

нужно исключить или учесть влияние всех

остальных параметров.

,

нужно исключить или учесть влияние всех

остальных параметров.

Интерпретация диаграмм (z) (диаграмма 1) - обратная задача электрометрии - основана на закономерностях изменения кажущегося сопротивления в зависимости от указанных факторов, которые, в свою очередь, исследуются путем решения прямой задачи электрометрии, т. е. по заданным значениям удельных сопротивлений и размерам неоднородностей рассчитывают значения . Например, кажущиеся сопротивления сред с плоскопараллельными границами раздела могут быть определены непосредственным интегрированием дифференциального уравнения Лапласа или методом "зеркальных изображений Томсона.

Первый способ решения прямой задачи более универсален. Он позволяет определять даже при сравнительно сложном чередовании пластов с учетом диаметра скважины и зоны проникновения. В простых случаях, например при двух однородных и изотропных полупространствах, разделенных бесконечной плоскостью, метод зеркальных изображений дает возможность наглядно представить физическую сущность явлений.

Решение

задачи получим для предельного

потенциал-зонда с точечными электродами

А и М, перемещающегося по скважине

диаметром dc

= Q

перпендикулярно к границе раздела двух

однородных и изотропных сред с удельным

сопротивлением

![]() и

и

![]() .

.

В частности для предельного потенциал зонда получим:

А) электроды А и М находятся в среде с сопротивлением :

![]() ,

,

где

![]() - коэффициент отражения, z

– аппликата точки А;

- коэффициент отражения, z

– аппликата точки А;

Б) электроды А и М расположены в разных средах:

![]() ;

;

В)

электроды А и М находятся в среде с

сопротивлением

![]() :

:

![]() .

.

Для градиент зонда:

А)

зонд удален от плоскости раздела сред

на расстояние

![]() и находится в среде с сопротивлением

и находится в среде с сопротивлением

![]() :

:

![]() ;

;

Б) До пересечения границы раздела электродами M и N:

![]() ;

;

В) электроды пересекают границу раздела:

![]() ;

;

Г)

на расстоянии

![]() кажущееся сопротивление практически

достигает

:

кажущееся сопротивление практически

достигает

:

![]() .

.

По

графикам кажущегося сопротивления

определяют некоторое среднее сопротивления.

Для этого существуют различные методы,

один из самых распространенных является

метод Арчи – Дахного (расчет ведет

специальная программа). С учетом

найденного сопротивления, а также

измеренного коэффициента пористости

m

и коэффициента водонасыщенности

![]() (лабораторный анализ пластовой воды)

по формуле находится коэффициент

нефтенасыщенности:

(лабораторный анализ пластовой воды)

по формуле находится коэффициент

нефтенасыщенности:

Коэффициент

нефтенасыщенности изменяется в пределах

от 0 до 1 так же как и коэффициент

водонасыщенности. По этим коэффициентам

определяют чем насыщен пласт (если

![]() ,

то говорят что пласт насыщен нефтью). В

зависимости от месторождения нефти

может составлять всего 0,4 и также пласт

считается нефтенасыщенным.

,

то говорят что пласт насыщен нефтью). В

зависимости от месторождения нефти

может составлять всего 0,4 и также пласт

считается нефтенасыщенным.