- •Л.А.Ковалева физика нефтегазового пласта

- •Предисловие

- •Часть 1. Петрофизика

- •1.1. Породы - коллектры нефти и газа

- •1.1.1. Горные породы - коллекторы нефти и газа.

- •1.1.2. Залежи нефти и газа. Классификация запасов.

- •1.1.3. Отбор и подготовка кернов к исследованию. Экстрагирование.

- •1.1.4. Водонасыщенность горных пород

- •1.2. Коллекторские свойства горных пород.

- •1.2.1. Структура пористых сред.

- •1.2.2. Гранулометрический состав горных пород

- •1.2.1. Коэффициент неоднородности горных пород.

- •1.2.4. Карбонатность горных пород.

- •3. Удельная поверхность и пористость горных пород.

- •1.3.1. Удельная поверхность горных пород.

- •1.3.2. Емкость пустот пород. Пористость.

- •1.3.3. Пористость фиктивного грунта. Связь между пористостью и удельной поверхностью.

- •Методы определения пористости горных пород.

- •Емкость трещиноватых и кавернозных пород.

- •Определение средней пористости нефтегазового пласта.

- •1.4. Проницаемость горных пород

- •1.4.1. Понятие и виды проницаемости горных пород.

- •1.4.2. Линейный закон фильтрации (закон Дарси)

- •1.4.3. Связь проницаемости с другими параметрами пористой среды

- •1.4.4. Методы определения проницаемости пород.

- •1.5.1. Фазовая и относительная проницаемости пород.

- •1.5.2. Относительные проницаемости в двухфазных потоках.

- •Порода: 1 - гидрофильная; 2 - гидрофобная .

- •И газа от водонасыщенности.

- •1.5.3. Аппроксимация кривых относительных фазовых проницаемостей.

- •Система «жидкость - жидкость»

- •Система «жидкость - газ»

- •1.5.4. Относительные проницаемости в трехфазных газожидкостных потоках.

- •Для нефти (а), газа (б) и воды (в) по данным:

- •1.5.5. Лабораторные методы определения фазовой проницаемости пород.

- •Вопросы для закрепления

- •1.6. Физико-механические свойства горных пород.

- •1.6.1. Напряженное состояние горных пород.

- •Касательных напряжений.

- •1.6.2. Упругие свойства горных пород.

- •1.6.4. Твердость и крепость горных пород.

- •1.6.5. Набухание и размокание глинистых пород.

- •1.6.6. Классификация горных пород по механическим свойствам.

- •1.7. Теплофизические свойства горных пород

- •1.7.1. Тепловые характеристики горных пород.

- •Коэффициент теплопроводности горных пород – очень низкая по сравнению, например, с металлами величина и лежит в пределах:

- •1.7.2. Физический механизм теплопередачи в горных породах

- •1.7.3. Связь теплопроводности с другими петрофизическими величинами

- •1.7.4. Зависимость теплопроводности и теплоемкости пород от температуры и давления

- •1.8. Электрические характеристики горных пород

- •Виды поляризации горных пород.

- •И при наличии (б) внешнего поля

- •И при наличии (б) внешнего поля

- •3) Миграционная поляризация предполагается у пород, проводящие компоненты которых разделены непроводящими или воздухом (рис.1.8.3).

- •Диэлектрическая проницаемость горных пород.

- •1.8.3. Электропроводность горных пород.

- •Удельное электрическое сопротивление горных пород.

- •От концентрации растворенных солей

- •1.8.5. Зависимость удельного сопротивления от пористости и водонасыщенности.

- •1.8.6. Зависимость удельного сопротивления от температуры.

- •1.8.7. Анизотропия горных пород по электрическим свойствам

- •1.9. Магнитные свойства нефтесодержащих пород

- •1.9.1. Основные магнитные характеристики горных пород.

- •1.9.2. Магнитные свойства ферро- и ферримагнитных минералов

- •1.9.3. Магнитные свойства насыщенных горных пород.

- •1.10. Радиоактивность горных пород

- •1.10.1. Типы радиоактивных распадов.

- •1.10.2. Естественная радиоактивность горных пород.

- •1.10.3. Радиоактивность жидкой и газовой фаз.

- •1.10.4. Взаимодействие γ-квантов с горными породами.

- •1.10.5. Нейтронная активность горных пород.

- •Практическое использование

- •Часть 2. Физика насыщенных пористых сред.

- •2.1. Физико-химические свойства природных флюидов

- •2.1.1. Виды залежей природных флюидов

- •2.1.2. Пластовые жидкости и газы

- •2.1.3. Состав и классификация нефтей

- •4) Другие органические соединения.

- •5) Неорганические соединения.

- •2.1.4. Состав и классификация природных газов

- •2.1.5. Физические свойства нефтей

- •2.1.6. Свойства природных газов

- •Дроссельный эффект

- •Вязкость газов.

- •2.1.7. Коэффициент сверхсжимаемости природных газов

- •2.2. Физические свойства пластовых углеводородов

- •2.2.1. Растворимость газов в нефти.

- •Различных нефтях (т, с, р, н) при температуре 500с.

- •2.2.2. Давление насыщения нефти газом.

- •2.2.3. Физические свойства нефти в пластовых условиях.

- •2.2.4. Растворимость газов в воде.

- •2.3. Фазовые состояния и превращения углеводородных систем

- •2.3.1. Законы фазовых превращений многофазных систем

- •2.3.2. Фазовые превращения однокомпонентных систем

- •2.3.3. Фазовые превращения двухкомпонентных систем

- •2.3.4. Фазовые превращения бинарных и многокомпонентных систем в критической области.

- •2.3.5. Определение состава двух- и более компонентных систем.

- •2.4. Молекулярно-поверхностные свойства системы пластовых флюидов в пористой среде

- •2.4.1. Поверхностное натяжение.

- •Правило Антонова

- •2.4.2. Смачивание и краевой угол.

- •Избирательное смачивание.

- •2.4.3. Работа адгезии и теплота смачивания

- •Теплота смачивания.

- •2.4.4. Статический гистерезис смачивания.

- •2.4.5. Кинетический гистерезис смачивания.

- •2.4.6. Капиллярные явления в насыщенных пористых средах.

- •2.4.7. Роль капиллярных явлений в процессах вытеснения нефти водой.

- •Вопросы для закрепления.

- •2.5. Адсорбционные процессы в насыщенных пористых средах.

- •Общие представления об адсорбции.

- •2.5.2. Значение адсорбции в нефтегазовых пластах.

- •Исторические сведения об адсорбции.

- •2.5.4. Природа адсорбционых сил.

- •2.5.5. Уравнение адсорбции Гиббса

- •2.5.6. Теплота адсорбции.

- •2.5.7. Изотермы адсорбции.

- •Дополнительный материал к главе 1.1. А. Основные принципы бурения скважин.

- •В. Определение водонасыщенности горных пород.

- •1. Методы определения водонасыщенности горных пород

- •2. Определение водо- и нефтенасыщенности образца пористой среды на аппарате Закса.

- •Подготовка аппаратуры к анализу

- •Подготовка образцов к анализу

- •Проведение анализов

- •Вычисление результатов

- •3. Определение водо- и нефтенасыщенности в аппарате Дина и Старка

- •4. Определение остаточной водонасыщенности образца пористой среды методом Мессера.

- •Дополнитнльный материал к главе 1.2. Методы определения карбонатности горных пород.

- •Дополнитнльный материал к главе 1.3. Определение пористости по Преображенскому.

- •Дополнитнльный материал к главе 1.4. Лабораторные методы определения проницаемости пород.

- •1. Проницаемость, как характеристика горных пород.

- •2. Лабораторные методы определения проницаемости пород.

- •3. Прибор Товарова.

- •4. Выполнение работы.

- •Вязкость воздуха в сантипуазах при различной температуре

- •Дополнитнльный материал к главе 1.5. Лабораторные методы определения проницаемости пород на установке уипк-1м.

- •Дополнитнльный материал к главе 1.8. Электрические свойства горных пород а. Определение удельного электрического сопротивления максимально влажных пород мостовым способом переменного тока.

- •Б. Электометрия скавжин.

- •1. Типы зондов кс

- •Градиент – зонды Потенциал - зонды Последовательные Обращенные Последовательные Обращенные

- •2 Электрическая характеристика объекта исследований.

- •Диаграмма1. Теоретические кривые для пласта бесконечной мощности.

- •3 Метод сопротивления экранированного заземления.

- •Дополнительный материал к главе 2.2. А. Определение плотности нефти и нефтепродуктов

- •Ареометрический способ

- •Взвешивание на весах Вестфаля-Мора Весы Вестфаля-Мора (рис.2) представляют собой разновидность ареометра с постоянным объемом.

- •Метод взвешенных капель

- •Методом взвешенных капель

- •Пикнометрический метод

- •Метод гидростатического взвешивания

- •Б. Определение коэффициента динамической вязкости

- •Описание лабораторной установки впж-2

- •Дополнительный материал к главе 2.4. А. Лабораторное измерение поверхностного натяжения на границе раздела жидкости методом счета капель

- •Б. Определение высоты поднятия жидкости в капиллярной трубке и поверхностного натяжения.

- •Рекомендуемая литература

- •Часть 1. Петрофизика

- •1.4. Проницаемость горных пород………………39

- •1 5. Фазовая проницаемость горных пород……50

- •1.7. Теплофизические свойства горных пород………………… ………………………………………97

- •Часть 2. Физика насыщенных пористых сред.

- •2.1.2. Пластовые жидкости и газы

- •2.4. Молекулярно-поверхностные свойства системы пластовых флюидов в пористой среде

1.2.1. Коэффициент неоднородности горных пород.

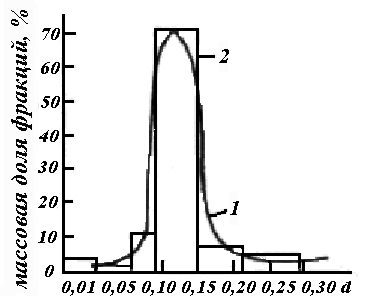

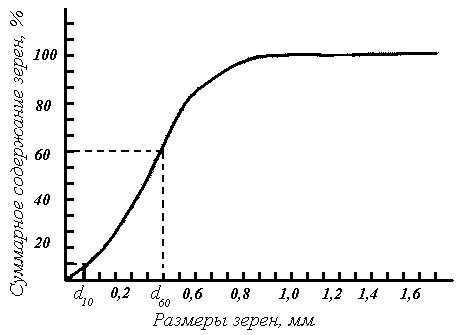

Результаты анализа гранулометрического состава пород изображаются также в виде графиков суммарного состава и распределения зерен породы по размерам (рис. 1.2.2. и 1.2.3.).

Для построения графика распределения зерен породы по размерам (гистограммы) по оси абсцисс откладываются диаметры частиц, а по оси ординат - массовое содержание в % каждой фракции в породе. При построении суммарного гранулометрического анализа по оси ординат откладывают суммарные массовые доли фракции в процентах, а по оси абсцисс - диаметры частиц или их логарифмов.

|

|

Рис. 1.2.2. Кривая распределения зерен породы по размеру (1), гистограмма (2). |

Рис. 1.2.3. Кумулятивная (интегральная) кривая суммарного гранулометрического состава зерен породы |

Такие графики называют кумулятивными (интегральными) кривыми гранулометрического состава. Если при построении такого графика суммировать содержание частиц, меньших данного диаметра, то получится кривая, показанная на рис. 1.2.3. Для определения коэффициента неоднородности по Газену на этой кривой отмечают на оси ординат точки, соответствующие 60%-му и 10%-му суммарному содержанию частиц и определяют соответствующие им на оси абсцисс диаметры d60 и d10

Степень неоднородности породы (речь идет, разумеется, о терригенных коллекторах) характеризуется отношением:

![]() (1.2.2)

(1.2.2)

Таким образом, коэффициент неоднородности горной породы по Газену определяется отношением диаметра частиц, составляющих со всеми частицами меньшего диаметра 60% от массы фракций, к диаметру частиц, составляющих со всеми частицами меньшего диаметра 10% от массы фракций. Очевидно, что чем больше коэффициент неоднородности, тем более разнородной по гранулометрическому составу является порода. Для однородного песка кривая суммарного состава выражается крутой линией, а для неоднородного - пологой. По кривой распределения зерен выявляют диапазон размеров фракций, которые в основном слагают породу. Коэффициенты неоднородности пород, слагающих нефтяные и газовые месторождения, обычно колеблются в пределах 1 ÷ 6.

1.2.4. Карбонатность горных пород.

Под карбонатностью горных пород подразумевается суммарное содержание в них солей угольной кислоты: соды Na2CO3, поташа K2CO3 , известняка CaCО3 , доломита MgCO3 . CaCO3 , сидерита FeCO3. Содержание этих солей в породах колеблется в широких пределах. Одни породы целиком состоят из карбонатов, другие не содержат их совсем или содержат в небольшом количестве в виде цементирующего материала.

К первой группе в основном относятся известняки и доломиты, ко второй – кварцевые песчаники многих нефтяных и газовых месторождений. Определение вещественного состава и количества карбонатов в горных породах имеет большое значение для выяснения условий осадконакопления, формирования вторичных пустот в виде пор и каверн, для корреляций пород, а также для выбора оптимальных условий термического кислотного воздействия на них. Породы продуктивных пластов, содержащие значительное количество карбонатов, могут быть с успехом подвергнуты обработке соляной кислотой с целью увеличения проницаемости призабойной зоны скважины и интенсификации добычи нефти. Определение карбонатности горных пород основано на химическом разложении в них карбонатов и на учете углекислого газа, выделяющегося при их разложении.

Связанные с этим определением подсчеты ведутся по отношению к СаСО3, так как известняк составляет основную часть рассматриваемых карбонатов. При этом, как правило, воздействуют на карбонатную породу соляной кислотой, осуществляя химическую реакцию вида:

![]() .

.

Исходя из этой формулы, можно определить карбонатность породы в процентах в пересчете на СаСО3, например, по найденному объему СО2 :

![]() (2.3)

(2.3)

где К - содержание СаСО3 (карбонатов) в породе, %; V - найденный объем углекислого газа, в см3; Р - масса 1 см3 углекислого газа в мг при температуре и барометрическом давлении в момент отсчета, мг; а - масса исследуемого образца породы, г.

Для определения Р пользуются таблицей, в которой приводятся его значения при различных температурах и барометрических давлениях. Подробное описание различных методов определения карбонатности, вывод формулы (2.3), а также таблица для определения Р приведены в дополнении к Главе 2 Приложения.

Вопросы для закрепления:

Каковы типы пустот коллекторов?

Как подразделяются поры по размерам и сообщаемости?

Что подразумевается под гранулометрическим составом горных пород?

Какими методами определяется механический состав породы?

Как изменяется размер частиц горных пород?

В чем суть ситового метода?

В чем суть разделения коллоидно-дисперсных частиц по фракциям?

Выведите формулу (2.1).

Каковы допущения на применение формулы Стокса?

В каких случаях обнаруживается отклонение от формулы Стокса?

Чем определяется степень неоднородности песка и как её определить?

Как графически отображается гранулометрический состав горных пород?

Дайте определение коэффициента неоднородности.

Что понимают под карбонатностью горных пород?

Выведите формулу для определения карбонатности.

С какой целью карбонатные породы подвергают солянокислотной обработке?

Какие существуют способы определения карбонатности, их достоинства и недостатки?

В чем состоит способ определения карбонатности на приборе Кларка?