- •Л.А.Ковалева физика нефтегазового пласта

- •Предисловие

- •Часть 1. Петрофизика

- •1.1. Породы - коллектры нефти и газа

- •1.1.1. Горные породы - коллекторы нефти и газа.

- •1.1.2. Залежи нефти и газа. Классификация запасов.

- •1.1.3. Отбор и подготовка кернов к исследованию. Экстрагирование.

- •1.1.4. Водонасыщенность горных пород

- •1.2. Коллекторские свойства горных пород.

- •1.2.1. Структура пористых сред.

- •1.2.2. Гранулометрический состав горных пород

- •1.2.1. Коэффициент неоднородности горных пород.

- •1.2.4. Карбонатность горных пород.

- •3. Удельная поверхность и пористость горных пород.

- •1.3.1. Удельная поверхность горных пород.

- •1.3.2. Емкость пустот пород. Пористость.

- •1.3.3. Пористость фиктивного грунта. Связь между пористостью и удельной поверхностью.

- •Методы определения пористости горных пород.

- •Емкость трещиноватых и кавернозных пород.

- •Определение средней пористости нефтегазового пласта.

- •1.4. Проницаемость горных пород

- •1.4.1. Понятие и виды проницаемости горных пород.

- •1.4.2. Линейный закон фильтрации (закон Дарси)

- •1.4.3. Связь проницаемости с другими параметрами пористой среды

- •1.4.4. Методы определения проницаемости пород.

- •1.5.1. Фазовая и относительная проницаемости пород.

- •1.5.2. Относительные проницаемости в двухфазных потоках.

- •Порода: 1 - гидрофильная; 2 - гидрофобная .

- •И газа от водонасыщенности.

- •1.5.3. Аппроксимация кривых относительных фазовых проницаемостей.

- •Система «жидкость - жидкость»

- •Система «жидкость - газ»

- •1.5.4. Относительные проницаемости в трехфазных газожидкостных потоках.

- •Для нефти (а), газа (б) и воды (в) по данным:

- •1.5.5. Лабораторные методы определения фазовой проницаемости пород.

- •Вопросы для закрепления

- •1.6. Физико-механические свойства горных пород.

- •1.6.1. Напряженное состояние горных пород.

- •Касательных напряжений.

- •1.6.2. Упругие свойства горных пород.

- •1.6.4. Твердость и крепость горных пород.

- •1.6.5. Набухание и размокание глинистых пород.

- •1.6.6. Классификация горных пород по механическим свойствам.

- •1.7. Теплофизические свойства горных пород

- •1.7.1. Тепловые характеристики горных пород.

- •Коэффициент теплопроводности горных пород – очень низкая по сравнению, например, с металлами величина и лежит в пределах:

- •1.7.2. Физический механизм теплопередачи в горных породах

- •1.7.3. Связь теплопроводности с другими петрофизическими величинами

- •1.7.4. Зависимость теплопроводности и теплоемкости пород от температуры и давления

- •1.8. Электрические характеристики горных пород

- •Виды поляризации горных пород.

- •И при наличии (б) внешнего поля

- •И при наличии (б) внешнего поля

- •3) Миграционная поляризация предполагается у пород, проводящие компоненты которых разделены непроводящими или воздухом (рис.1.8.3).

- •Диэлектрическая проницаемость горных пород.

- •1.8.3. Электропроводность горных пород.

- •Удельное электрическое сопротивление горных пород.

- •От концентрации растворенных солей

- •1.8.5. Зависимость удельного сопротивления от пористости и водонасыщенности.

- •1.8.6. Зависимость удельного сопротивления от температуры.

- •1.8.7. Анизотропия горных пород по электрическим свойствам

- •1.9. Магнитные свойства нефтесодержащих пород

- •1.9.1. Основные магнитные характеристики горных пород.

- •1.9.2. Магнитные свойства ферро- и ферримагнитных минералов

- •1.9.3. Магнитные свойства насыщенных горных пород.

- •1.10. Радиоактивность горных пород

- •1.10.1. Типы радиоактивных распадов.

- •1.10.2. Естественная радиоактивность горных пород.

- •1.10.3. Радиоактивность жидкой и газовой фаз.

- •1.10.4. Взаимодействие γ-квантов с горными породами.

- •1.10.5. Нейтронная активность горных пород.

- •Практическое использование

- •Часть 2. Физика насыщенных пористых сред.

- •2.1. Физико-химические свойства природных флюидов

- •2.1.1. Виды залежей природных флюидов

- •2.1.2. Пластовые жидкости и газы

- •2.1.3. Состав и классификация нефтей

- •4) Другие органические соединения.

- •5) Неорганические соединения.

- •2.1.4. Состав и классификация природных газов

- •2.1.5. Физические свойства нефтей

- •2.1.6. Свойства природных газов

- •Дроссельный эффект

- •Вязкость газов.

- •2.1.7. Коэффициент сверхсжимаемости природных газов

- •2.2. Физические свойства пластовых углеводородов

- •2.2.1. Растворимость газов в нефти.

- •Различных нефтях (т, с, р, н) при температуре 500с.

- •2.2.2. Давление насыщения нефти газом.

- •2.2.3. Физические свойства нефти в пластовых условиях.

- •2.2.4. Растворимость газов в воде.

- •2.3. Фазовые состояния и превращения углеводородных систем

- •2.3.1. Законы фазовых превращений многофазных систем

- •2.3.2. Фазовые превращения однокомпонентных систем

- •2.3.3. Фазовые превращения двухкомпонентных систем

- •2.3.4. Фазовые превращения бинарных и многокомпонентных систем в критической области.

- •2.3.5. Определение состава двух- и более компонентных систем.

- •2.4. Молекулярно-поверхностные свойства системы пластовых флюидов в пористой среде

- •2.4.1. Поверхностное натяжение.

- •Правило Антонова

- •2.4.2. Смачивание и краевой угол.

- •Избирательное смачивание.

- •2.4.3. Работа адгезии и теплота смачивания

- •Теплота смачивания.

- •2.4.4. Статический гистерезис смачивания.

- •2.4.5. Кинетический гистерезис смачивания.

- •2.4.6. Капиллярные явления в насыщенных пористых средах.

- •2.4.7. Роль капиллярных явлений в процессах вытеснения нефти водой.

- •Вопросы для закрепления.

- •2.5. Адсорбционные процессы в насыщенных пористых средах.

- •Общие представления об адсорбции.

- •2.5.2. Значение адсорбции в нефтегазовых пластах.

- •Исторические сведения об адсорбции.

- •2.5.4. Природа адсорбционых сил.

- •2.5.5. Уравнение адсорбции Гиббса

- •2.5.6. Теплота адсорбции.

- •2.5.7. Изотермы адсорбции.

- •Дополнительный материал к главе 1.1. А. Основные принципы бурения скважин.

- •В. Определение водонасыщенности горных пород.

- •1. Методы определения водонасыщенности горных пород

- •2. Определение водо- и нефтенасыщенности образца пористой среды на аппарате Закса.

- •Подготовка аппаратуры к анализу

- •Подготовка образцов к анализу

- •Проведение анализов

- •Вычисление результатов

- •3. Определение водо- и нефтенасыщенности в аппарате Дина и Старка

- •4. Определение остаточной водонасыщенности образца пористой среды методом Мессера.

- •Дополнитнльный материал к главе 1.2. Методы определения карбонатности горных пород.

- •Дополнитнльный материал к главе 1.3. Определение пористости по Преображенскому.

- •Дополнитнльный материал к главе 1.4. Лабораторные методы определения проницаемости пород.

- •1. Проницаемость, как характеристика горных пород.

- •2. Лабораторные методы определения проницаемости пород.

- •3. Прибор Товарова.

- •4. Выполнение работы.

- •Вязкость воздуха в сантипуазах при различной температуре

- •Дополнитнльный материал к главе 1.5. Лабораторные методы определения проницаемости пород на установке уипк-1м.

- •Дополнитнльный материал к главе 1.8. Электрические свойства горных пород а. Определение удельного электрического сопротивления максимально влажных пород мостовым способом переменного тока.

- •Б. Электометрия скавжин.

- •1. Типы зондов кс

- •Градиент – зонды Потенциал - зонды Последовательные Обращенные Последовательные Обращенные

- •2 Электрическая характеристика объекта исследований.

- •Диаграмма1. Теоретические кривые для пласта бесконечной мощности.

- •3 Метод сопротивления экранированного заземления.

- •Дополнительный материал к главе 2.2. А. Определение плотности нефти и нефтепродуктов

- •Ареометрический способ

- •Взвешивание на весах Вестфаля-Мора Весы Вестфаля-Мора (рис.2) представляют собой разновидность ареометра с постоянным объемом.

- •Метод взвешенных капель

- •Методом взвешенных капель

- •Пикнометрический метод

- •Метод гидростатического взвешивания

- •Б. Определение коэффициента динамической вязкости

- •Описание лабораторной установки впж-2

- •Дополнительный материал к главе 2.4. А. Лабораторное измерение поверхностного натяжения на границе раздела жидкости методом счета капель

- •Б. Определение высоты поднятия жидкости в капиллярной трубке и поверхностного натяжения.

- •Рекомендуемая литература

- •Часть 1. Петрофизика

- •1.4. Проницаемость горных пород………………39

- •1 5. Фазовая проницаемость горных пород……50

- •1.7. Теплофизические свойства горных пород………………… ………………………………………97

- •Часть 2. Физика насыщенных пористых сред.

- •2.1.2. Пластовые жидкости и газы

- •2.4. Молекулярно-поверхностные свойства системы пластовых флюидов в пористой среде

4. Определение остаточной водонасыщенности образца пористой среды методом Мессера.

Метод испарения предложен Е.Мессером (1950). Он основан на действии паров жидкости, вызывающих испарение воды из породы. Определение остаточной водонасыщенности этим метолом проводится в следующем порядке. Из куска породы вытачивают образец цилиндрической формы, высушивают при 105 ˚С и взвешивают. Порода насыщается водой под вакуумом после предварительной эвакуации из нее воздуха и затем взвешивается. Образец, боковая поверхность которого изолируется с помощью резиновой рубашки, устанавливается торцом к току воздуха. Периодически, через каждые 10 минут обдувания, образец взвешивают. Обработка результатов опыта заключается в построении графика изменения водонасыщенности во времени. Для установления участка кривой, на которой водонасыщенность стабилизируется, строится дополнительный график изменения удельной потери воды в процентах от объема порового пространства во времени. Ордината точки перегиба кривой соответствует остаточной водонасыщенности. Определение остаточной воды данным методом требует мало времени (1-1,5 ч).

Однако, следует иметь в виду в результате проведения опыта, по-видимому, фиксируется главным образом физически связанная вода, составляющая часть остаточной.

Выполнение работы.

Приборы и материалы:

1. весы.

2. вакуумный насос.

3. сушильный шкаф.

Порядок выполнения.

1. Образец высушивается в сушильном шкафу до постоянного веса при температуре 105 ˚С и после охлаждения взвешивается на весах с точностью до 5-го знака.

2. Образец насыщается под вакуумом жидкостью (керосином или водой). Насыщение производят в сосуде, полностью залитым жидкостью. Сосуд с образцом помещают под колпак вакуумного насоса. Откачивают до прекращения выделения пузырьков.

3. Подсохнувший образец взвешивают и помещают в шкаф. Периодически, через каждые 5 минут сушки в шкафу, образец взвешивают (не менее 10 раз).

Алгоритм вычисления водонасыщенности по методу Мессера.

1) По значениям водонасыщенности в течении часа строится график, по осям которого откладываются значения водонасыщенности и время.

2) Касательная 1: по лучшему коэффициенту корреляции находится и строится на графике касательная к наиболее вертикальной части графика, которая показывает уровень наибольшей водонасыщенности.

3) Касательная 2: по такому же принципу находится и строится касательная к наиболее горизонтальной части графика, которая показывает уровень наименьшей водонасыщенности.

4) Точка пересечения: находится точка пересечения этих касательных.

5) Уравнение биссектрисы: находится и строится биссектриса из точки пересечения касательных.

6) Аппроксимация кривой в данном диапазоне.

7) Коэффициент остаточной водонасыщенности: определяется коэффициент остаточной водонасыщенности. Он соответствует точке пересечения биссектрисы с кривой.

Дополнитнльный материал к главе 1.2. Методы определения карбонатности горных пород.

Для учета содержания СО2 при определении карбонатности пород существует три способа.

Первый способ основан на титровании раствора HCl при взаимодействии его с карбонатами по реакции:

![]()

Техника определения карбонатности по этому способу состоит в следующем. Навеску измельченной породы массой 2 г помещают в мерную колбу емкостью 500 см3, заливают 50 см3 Н титрированного раствора HCl и разбавляют до 400 см3 водой. Колбу вместе с содержимым нагревают сначала на слабом огне, а затем на более сильном, доводя раствор до кипения. После прекращения выделения из раствора СО2 (обычно через 15-20 мин) колбе дают остыть, затем ее заполняют водой до метки. Взбалтывают и дают содержимому отстояться. По окончании отстаивания из колбы отбирают 100 см3 раствора, соответствующих 10 см3 первоначального прибавленного 0,1% раствора HCl и титруют 0,1% раствором NaOH в присутствии индикатора метилового оранжевого. Количество HCl, израсходованное на разложение карбонатов вычисляется по результатам титрования с 0,1 Н раствора NaOH.

По расходу HCl на разложение карбонатов судят о количестве выделившегося углекислого газа, а, следовательно, о содержании карбонатов в данной породе в переводе на CaCO3.

Второй способ определения карбонатности пород основан на весовом определении СО2.

Взвешивают остаток породы, освобожденный от СО2, либо сам СО2, который для этого улавливают специальным прибором с известью. В обоих случаях определения могут производиться "сухим" или "мокрым" способом.

Сущность определения СО2 "сухим" способом по остатку породы после разложения в ней карбонатов заключается в следующем.

Подлежащую исследованию навеску породы массой 1-2 г помещают в тигель и медленно нагревают на горелке до постоянной массы. Разница масс породы до и после прокаливания дает количество выделившегося из него СО2. Оба способа определения карбонатности пород сухим способом страдают тем недостатком, что они применимы только для анализа тех пород, которые не содержат, кроме СО2, никаких других летучих веществ.

В частности, они не могут быть применены для определения карбонатности керна, поскольку прокаливание кернов до 800-10000 С может вызвать удаление из них не только углекислого газа, но и какого-то количества содержащейся в них адсорбционной и кристаллизационной воды. Этих недостатков лишено определение карбонатности пород "мокрым" способом.

Карбонатность пород "мокрым" способом, так же как и "сухим", определяется двояко: взвешиванием остатка породы до и после разложения в ней карбонатов или взвешиванием самого углекислого газа.

Метод весового определения углекислого газа в карбонатных породах "мокрым" способом достаточно точен. В отличие от способа титрования здесь не требуется больших затрат времени. Однако точность этого способа достижима только в том случае, если в породах содержится большое количество углекислого газа. При малом же содержании углекислого газа, как, например, иногда это бывает в терригенных породах, этот способ может оказаться менее точным, чем способ, основанный на титровании.

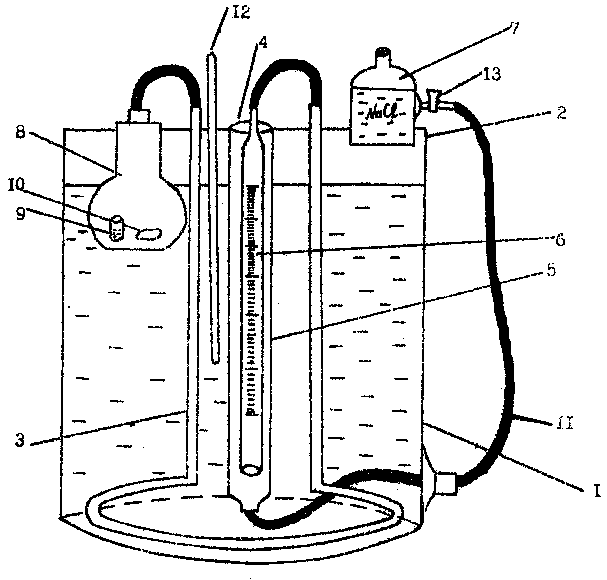

В этом отношении большим преимуществом обладает третий способ – объемный или газометрический способ определения содержания углекислого газа в породах, получивший весьма широкое распространение при исследовании почв. Для определения содержания углекислых солей в породах объемным способом существует много приборов. К числу таких приборов относится, в частности, прибор Кларка, сравнительно широко применяемый при анализе кернов (Рис. 1).

Описание прибора Кларка.

Основными частями прибора для определения карбонатности являются: цилиндрический сосуд - 1, реакционная колба - 8, змеевик - 3, мерная колба - 6.

Бюретка при помощи резиновой трубки соединяется со стеклянной трубкой изогнутой в виде змеевика и служащей холодильником. Конец трубки выведен через крышку прибора вверх и резиновой трубкой соединяется со стеклянной трубкой, вставленной на пробке в реакционную колбу. Колба при помощи пробки и втулки вставляется в крышку.

|

Рис.1. Прибор Кларка для определения карбонатности горных пород

|

Порядок выполнения работы.

Образец породы измельчают в порошок и взвешивают на технических весах. В зависимости от содержания карбонатов в породе навеску берут 0,5 - 5 г. В фарфоровый тигелек наливают 3-6 см3 соляной кислоты (1:2) и помещают в колбу. Края колбы вокруг трубки тщательно обмазывают, добиваясь герметичности процесса. С помощью склянки, служащей для установления уровня жидкости во внутреннем цилиндре, в бюретке, опускают уровень воды до нуля. Затем колбу наклоняют, чтобы перелить кислоту из тигля в колбу. При соединении образца с кислотой выделяющийся углекислый газ поступает по змеевику в бюретку, вытесняя из нее воду в кольцевидное пространство. Для установления уровней воды в кольцевидном пространстве и в бюретке на одинаковой высоте склянку опускают, после чего открывают кран, и часть воды из цилиндра снова перепускают в склянку. Эту операцию повторяют до тех пор, пока не прекратится выделение углекислого газа из исследуемого образца.

По разности расчетов уровней в бюретке до и после проведения опыта определяют объем (в см3) выделившегося углекислого газа. Записывают температуру воды в термостате и показания барометра. Содержание карбонатов в породе в пересчете на СаСО3 по найденному объему СО2 в процентах определяют по формуле:

![]()

Здесь К - содержание СаСО3 (карбонатов) в породе, %; V - найденный объем углекислого газа, в см3; Р - масса 1 см3 углекислого газа в мг при температуре и барометрическом давлении в момент отсчета, мг; а - масса исследуемого образца породы, г. Для определения Р пользуются таблицей, в которой приводится его значения при различных температурах и барометрических давлениях.

Предположим, что при действии соляной кислоты на породу, взятую в количестве 2 г, из последней выделилось 50 см3 углекислого газа и, что температура воды в термостате в момент определения объема углекислого газа в бюретке была 20 0С, а барометрическое давление 753,5 мм рт.ст.

Тогда согласно таблице Р=1,860 и соответственно содержание СаСО3 в породе составит:

Вывод формулы для вычисления карбонатности.

Рассмотрим происходящую при титровании химическую реакцию: СаСО3 + 2НСl = СО2 + СаСl2 + Н2О

с учетом атомных весов кальция (Са)=40, углерода (С)=12, кислорода (О)=16, имеем: 40 + 12 + 3 х 16 = 100, 12 + 2 х 16 = 44.

Согласно реакции между НСl и СаСО3 на 100 весовых единиц СаСО3 получается 44 весовых единицы СО2. Следовательно, чтобы определить процентное содержание СаСО3 в породе надо найденный объем СО2 при температуре и барометрическом давлении во время опыта Р, разделить на 44, умножить на 100, разделить на вес навески а в граммах, умножить на 100. В результате получим:

![]()