- •Л.А.Ковалева физика нефтегазового пласта

- •Предисловие

- •Часть 1. Петрофизика

- •1.1. Породы - коллектры нефти и газа

- •1.1.1. Горные породы - коллекторы нефти и газа.

- •1.1.2. Залежи нефти и газа. Классификация запасов.

- •1.1.3. Отбор и подготовка кернов к исследованию. Экстрагирование.

- •1.1.4. Водонасыщенность горных пород

- •1.2. Коллекторские свойства горных пород.

- •1.2.1. Структура пористых сред.

- •1.2.2. Гранулометрический состав горных пород

- •1.2.1. Коэффициент неоднородности горных пород.

- •1.2.4. Карбонатность горных пород.

- •3. Удельная поверхность и пористость горных пород.

- •1.3.1. Удельная поверхность горных пород.

- •1.3.2. Емкость пустот пород. Пористость.

- •1.3.3. Пористость фиктивного грунта. Связь между пористостью и удельной поверхностью.

- •Методы определения пористости горных пород.

- •Емкость трещиноватых и кавернозных пород.

- •Определение средней пористости нефтегазового пласта.

- •1.4. Проницаемость горных пород

- •1.4.1. Понятие и виды проницаемости горных пород.

- •1.4.2. Линейный закон фильтрации (закон Дарси)

- •1.4.3. Связь проницаемости с другими параметрами пористой среды

- •1.4.4. Методы определения проницаемости пород.

- •1.5.1. Фазовая и относительная проницаемости пород.

- •1.5.2. Относительные проницаемости в двухфазных потоках.

- •Порода: 1 - гидрофильная; 2 - гидрофобная .

- •И газа от водонасыщенности.

- •1.5.3. Аппроксимация кривых относительных фазовых проницаемостей.

- •Система «жидкость - жидкость»

- •Система «жидкость - газ»

- •1.5.4. Относительные проницаемости в трехфазных газожидкостных потоках.

- •Для нефти (а), газа (б) и воды (в) по данным:

- •1.5.5. Лабораторные методы определения фазовой проницаемости пород.

- •Вопросы для закрепления

- •1.6. Физико-механические свойства горных пород.

- •1.6.1. Напряженное состояние горных пород.

- •Касательных напряжений.

- •1.6.2. Упругие свойства горных пород.

- •1.6.4. Твердость и крепость горных пород.

- •1.6.5. Набухание и размокание глинистых пород.

- •1.6.6. Классификация горных пород по механическим свойствам.

- •1.7. Теплофизические свойства горных пород

- •1.7.1. Тепловые характеристики горных пород.

- •Коэффициент теплопроводности горных пород – очень низкая по сравнению, например, с металлами величина и лежит в пределах:

- •1.7.2. Физический механизм теплопередачи в горных породах

- •1.7.3. Связь теплопроводности с другими петрофизическими величинами

- •1.7.4. Зависимость теплопроводности и теплоемкости пород от температуры и давления

- •1.8. Электрические характеристики горных пород

- •Виды поляризации горных пород.

- •И при наличии (б) внешнего поля

- •И при наличии (б) внешнего поля

- •3) Миграционная поляризация предполагается у пород, проводящие компоненты которых разделены непроводящими или воздухом (рис.1.8.3).

- •Диэлектрическая проницаемость горных пород.

- •1.8.3. Электропроводность горных пород.

- •Удельное электрическое сопротивление горных пород.

- •От концентрации растворенных солей

- •1.8.5. Зависимость удельного сопротивления от пористости и водонасыщенности.

- •1.8.6. Зависимость удельного сопротивления от температуры.

- •1.8.7. Анизотропия горных пород по электрическим свойствам

- •1.9. Магнитные свойства нефтесодержащих пород

- •1.9.1. Основные магнитные характеристики горных пород.

- •1.9.2. Магнитные свойства ферро- и ферримагнитных минералов

- •1.9.3. Магнитные свойства насыщенных горных пород.

- •1.10. Радиоактивность горных пород

- •1.10.1. Типы радиоактивных распадов.

- •1.10.2. Естественная радиоактивность горных пород.

- •1.10.3. Радиоактивность жидкой и газовой фаз.

- •1.10.4. Взаимодействие γ-квантов с горными породами.

- •1.10.5. Нейтронная активность горных пород.

- •Практическое использование

- •Часть 2. Физика насыщенных пористых сред.

- •2.1. Физико-химические свойства природных флюидов

- •2.1.1. Виды залежей природных флюидов

- •2.1.2. Пластовые жидкости и газы

- •2.1.3. Состав и классификация нефтей

- •4) Другие органические соединения.

- •5) Неорганические соединения.

- •2.1.4. Состав и классификация природных газов

- •2.1.5. Физические свойства нефтей

- •2.1.6. Свойства природных газов

- •Дроссельный эффект

- •Вязкость газов.

- •2.1.7. Коэффициент сверхсжимаемости природных газов

- •2.2. Физические свойства пластовых углеводородов

- •2.2.1. Растворимость газов в нефти.

- •Различных нефтях (т, с, р, н) при температуре 500с.

- •2.2.2. Давление насыщения нефти газом.

- •2.2.3. Физические свойства нефти в пластовых условиях.

- •2.2.4. Растворимость газов в воде.

- •2.3. Фазовые состояния и превращения углеводородных систем

- •2.3.1. Законы фазовых превращений многофазных систем

- •2.3.2. Фазовые превращения однокомпонентных систем

- •2.3.3. Фазовые превращения двухкомпонентных систем

- •2.3.4. Фазовые превращения бинарных и многокомпонентных систем в критической области.

- •2.3.5. Определение состава двух- и более компонентных систем.

- •2.4. Молекулярно-поверхностные свойства системы пластовых флюидов в пористой среде

- •2.4.1. Поверхностное натяжение.

- •Правило Антонова

- •2.4.2. Смачивание и краевой угол.

- •Избирательное смачивание.

- •2.4.3. Работа адгезии и теплота смачивания

- •Теплота смачивания.

- •2.4.4. Статический гистерезис смачивания.

- •2.4.5. Кинетический гистерезис смачивания.

- •2.4.6. Капиллярные явления в насыщенных пористых средах.

- •2.4.7. Роль капиллярных явлений в процессах вытеснения нефти водой.

- •Вопросы для закрепления.

- •2.5. Адсорбционные процессы в насыщенных пористых средах.

- •Общие представления об адсорбции.

- •2.5.2. Значение адсорбции в нефтегазовых пластах.

- •Исторические сведения об адсорбции.

- •2.5.4. Природа адсорбционых сил.

- •2.5.5. Уравнение адсорбции Гиббса

- •2.5.6. Теплота адсорбции.

- •2.5.7. Изотермы адсорбции.

- •Дополнительный материал к главе 1.1. А. Основные принципы бурения скважин.

- •В. Определение водонасыщенности горных пород.

- •1. Методы определения водонасыщенности горных пород

- •2. Определение водо- и нефтенасыщенности образца пористой среды на аппарате Закса.

- •Подготовка аппаратуры к анализу

- •Подготовка образцов к анализу

- •Проведение анализов

- •Вычисление результатов

- •3. Определение водо- и нефтенасыщенности в аппарате Дина и Старка

- •4. Определение остаточной водонасыщенности образца пористой среды методом Мессера.

- •Дополнитнльный материал к главе 1.2. Методы определения карбонатности горных пород.

- •Дополнитнльный материал к главе 1.3. Определение пористости по Преображенскому.

- •Дополнитнльный материал к главе 1.4. Лабораторные методы определения проницаемости пород.

- •1. Проницаемость, как характеристика горных пород.

- •2. Лабораторные методы определения проницаемости пород.

- •3. Прибор Товарова.

- •4. Выполнение работы.

- •Вязкость воздуха в сантипуазах при различной температуре

- •Дополнитнльный материал к главе 1.5. Лабораторные методы определения проницаемости пород на установке уипк-1м.

- •Дополнитнльный материал к главе 1.8. Электрические свойства горных пород а. Определение удельного электрического сопротивления максимально влажных пород мостовым способом переменного тока.

- •Б. Электометрия скавжин.

- •1. Типы зондов кс

- •Градиент – зонды Потенциал - зонды Последовательные Обращенные Последовательные Обращенные

- •2 Электрическая характеристика объекта исследований.

- •Диаграмма1. Теоретические кривые для пласта бесконечной мощности.

- •3 Метод сопротивления экранированного заземления.

- •Дополнительный материал к главе 2.2. А. Определение плотности нефти и нефтепродуктов

- •Ареометрический способ

- •Взвешивание на весах Вестфаля-Мора Весы Вестфаля-Мора (рис.2) представляют собой разновидность ареометра с постоянным объемом.

- •Метод взвешенных капель

- •Методом взвешенных капель

- •Пикнометрический метод

- •Метод гидростатического взвешивания

- •Б. Определение коэффициента динамической вязкости

- •Описание лабораторной установки впж-2

- •Дополнительный материал к главе 2.4. А. Лабораторное измерение поверхностного натяжения на границе раздела жидкости методом счета капель

- •Б. Определение высоты поднятия жидкости в капиллярной трубке и поверхностного натяжения.

- •Рекомендуемая литература

- •Часть 1. Петрофизика

- •1.4. Проницаемость горных пород………………39

- •1 5. Фазовая проницаемость горных пород……50

- •1.7. Теплофизические свойства горных пород………………… ………………………………………97

- •Часть 2. Физика насыщенных пористых сред.

- •2.1.2. Пластовые жидкости и газы

- •2.4. Молекулярно-поверхностные свойства системы пластовых флюидов в пористой среде

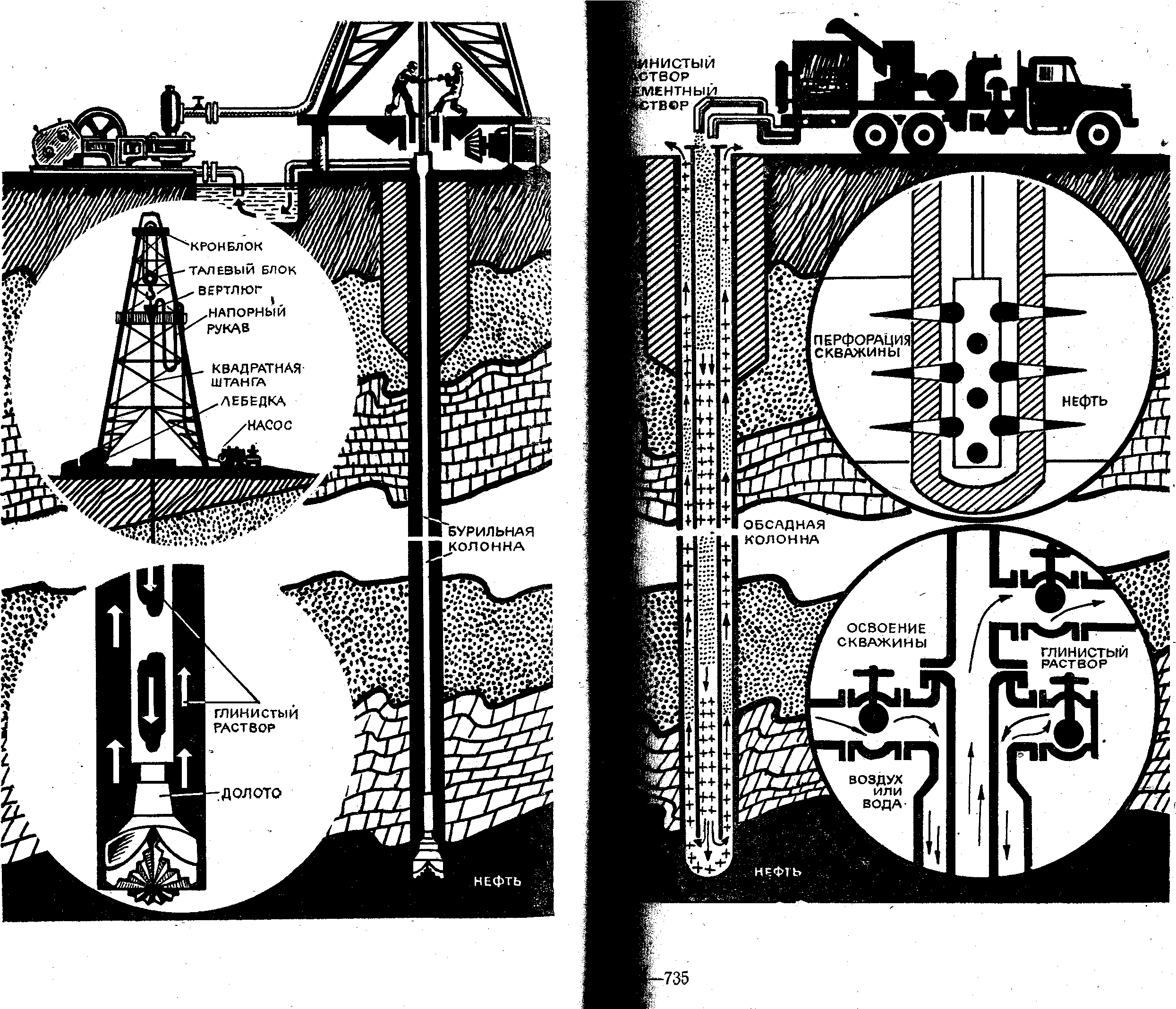

Дополнительный материал к главе 1.1. А. Основные принципы бурения скважин.

Бурение скважин остается пока единственно верным способом достижения глубины, где скрываются запасы нефти и газа, а для этого сначала необходимо бурить разведочные скважины.

Бурение как таковое придумано давно. Еще в древнем Китае, за 2000 лет до нашей эры, бурились скважины, для того чтобы добыть соляной раствор. Любопытно, что китайцы применяли полые трубы — бамбуковые. Полые стальные трубы, впервые употребленные французским инженером Фовелем в 40-х годах 19 века, произвели настоящий переворот в процессе бурения, ибо закачиваемая внутрь их вода очищала дно скважины, называемое буровиками забоем, от разрушаемой породы и выносила ее на поверхность, что во много раз ускоряло процесс бурения.

Для той же цели — добычи рассолов — бурение применялось и на Руси. Долото, разбивавшее породу, крепилось к деревянной штанге, а раздробленные куски породы извлекались из скважины желонкой — трубой с клапаном в нижней части. На протяжении веков бурение оставалось ударным, и, хотя деревянные штанги сменились железными, сам процесс принципиально не изменился. По сути дела, это был процесс не бурения, а долбления.

Вращательное бурение было впервые применено у нас при поисках нефти на Кубани в 30-х годах прошлого столетия. Добыча же нефти осуществлялась путем рытья колодцев. Вручную бурить скважины для эксплуатации нефтяных залежей было не только невозможно, но и не нужно из-за отсутствия остальной эксплуатационной техники: насосов, труб. Развитие керосинового освещения требовало все больших количеств нефти, но добыча ее по-прежнему оставалась на «колодезном» уровне. Неоднократные предложения инженеров применить бурение для извлечения нефти не встречали понимания промышленников. Верх брало невежество, суеверие. В 1869 г. из бурившейся на Апшеронском полуострове скважины вырвался могучий фонтан газа. Вместе с газом ввысь устремились песок и обломки камней — настолько сильным было пластовое давление. Неимоверный шум, с которым происходило фонтанирование, объяснили присутствием нечистой силы. Буровой станок был остановлен, и лопата надолго осталась единственным средством на пути к нефтяным пластам. Именно в эти годы американцы обошли Россию по методам добычи нефти.

Первая в России скважина, созданная методом вращательного бурения, была закончена лишь в 1911 году.

Глубина скважин постепенно возрастает, но каждый новый метр дается с большим трудом: длинной колонне труб грозит опасность прихвата осыпающейся породой, а под действием их собственной массы возможен обрыв всей стальной колонны. И все же глубина скважин растет с каждым годом. Самая глубокая скважина в мире пробурена в США в штате Оклахома и прошла в земной коре 9583 м.

Принцип бурения. На трубу навинчивают долото, представляющее собой три вращающихся конуса (шарошки) с зубьями из твердых сплавов, или пику, или лопатку, или просто болванку, усеянную по поверхности алмазами. Затем трубу с долотом опускают на землю и начинают вращать, одновременно подавая насосами внутрь трубы промывочную жидкость — глинистый раствор. При вращении долото откалывает кусочки породы, порода выносится на поверхность к устью скважины раствором, где он очищается специальными устройствами — ситами, чтобы вновь уйти в трубу (рис.1).

Казалось бы, действительно, просто. Но при глубине скважины 5—7 км долото из самых твердых сплавов выходит из строя через несколько часов, пробурив всего метр или два. А чтобы сменить долото, поднять трубы и опустить их обратно, нужно не менее 8 часов работы буровой вахты, специального оборудования, куда входят 5 дизелей мощностью по 400 л. с., 2 дизель-электростанции, лебедка грузоподъемностью до 300 т и вышка, та самая вышка, изображение которой является символом бурения. Насосы, каждый массой по 20т, в это время стоят. Они нужны только при бурении.

Были попытки сменить долото, не поднимая трубы на поверхность. Они окончились неудачей. Долото, спускаемое внутрь трубы и расправляющееся в забое, подобно лепесткам цветка, оказались слишком непрочным для тех нагрузок, с которым идет бурение. Масса труб создает нагрузку на долото до 40 кгс, и это при вращении!

Рис.1. Принцип бурения.

На сегодня самый эффективный способ повышения производительности бурения - это увеличение износоустойчивости долот. Сделать так, чтобы долото в твердых породах на большой глубине проходило 200-300 м - это фактически то же самое, что придумать новый способ бурения. Первым шагом на этом пути было создание долот из естественных алмазов. Казалось бы это дорого. Но если метр бурения стоит 100 руб., а алмазное долото пробуривает сотни метров твердых пород, то получается прямая выгода. Создано долото с искусственными алмазами, превосходящее по своим показателям долото с алмазами естественными (рис.2).

Как происходит сам процесс бурения? Огромное, больше полуметра в диаметре, долото, которым начинают бурить даже среднюю по глубине разведочную скважину, начинает вращаться, быстро образуя яму в один, два, десять метров. Из ямы, из устья начатой скважины, выходит пузырящийся раствор, стекает по желобу в очистные сооружения, вновь попадает в насос, который гонит его в бурильные трубы. Так начинается бурение. С глубиной диаметр долот будет все уменьшаться, по мере того как в скважину будут спускаться обсадные трубы. Они нужны для крепления стенок скважины, для предотвращения обвала пород и перекрытия трещиноватых пород, поглощающих закачиваемый раствор, для изоляции скважины от воды водоносных пластов. В отверстие первого огромного диаметра опускаются, обычно на глубину до 100м, 16-дюймовые (392мм) обсадные трубы для перекрытия верхних, самых неустойчивых отложений. Пространство между стенкой скважины и внешней стенкой обсадной трубы заполняют цементом.

Рис.2. Виды долот при бурении. |

Многобразие пород, которые приходится разбуривать в различных районах и на различных глубинах - от вязких упругих глин, рыхлых песков и сланцев до твердых окремнелых известняков и изверженных пород - породило и многообразие долот. Кажется странным, что шар может лучше расколоть породу, чем острый зубец, однако это так. Поверхность соприкосновения шарика с породой меньше, чем даже чуть-чуть затупленного зуба, а зуб в крепкой породе тупится сразу же. Сферическая же поверхность остается округлой, контактное напряжение в месте соприкосновения ее с породой выше, место разрушения больше и глубже. . |

Для отбора кернов применяют специальные колонковые (вместо бурильных трехшарошечных) долота, которые обрабатывают забой скважины так, чтобы в центре забоя, в колонковой трубе, оставался столб неразрушенной породы (рис.2). Керн извлекают на поверхность вместе с буровыми трубами и долотом. Иногда применяют долота со съемной грунтоноской, которая извлекается на поверхность на канате. После выдавливания керна колонковую трубу сбрасывают обратно в колонну бурильных труб.

Диаметр долота, которым продолжают бурить скважину, меняется - через 16-дюймовую обсадную колонну будет проходить долото не более 394мм в диаметре. Его чаще всего спускают вместе с турбобуром. Турбобур - это, по сути дела, турбина, лопасти которой вращает подаваемая промывочная жидкость, а соответственно вращается и навинченное на турбину долото с частотой 800-900 об/мин. Вторая колонна обсадных труб - 11-дюймовая - спускается уже на бóльшую глубину, до 1000м, и если скважина разведочная, то к этому времени на ней уже должен стоять превентор, т.е. устройство для глухого перекрытия устья скважины в случае выброса нефти или газа, которые могут встретиться на любой глубине. Рассчитывается состав промывочной жидкости, которая должна удержать рвущийся наверх газ, газоконденсат или нефть. Так, например, на глубине 3000м может встретиться продуктивный пласт с давлением нефти до 330 атм. Плотность раствора должна быть не менее 1,2 г/см3. При такой глубине столб раствора будет давить на пласт с силой 360 атм. Запас в30 г/см3 необходим для того, чтобы нефть не могла вырваться наружу. Если давление столба жидкости окажется недостаточным, нефть выбросит раствор из скважины, и если в течение нескольких минут не успеть закрыть превентор, то открытый фонтан - это уже авария. Бурильные трубы стандартны, только самая верхняя труба, которая закрепляется в роторе, имеет квадратное сечение ("квадрат"), т.к. вращать 1000-метровую колонну труб тяжело, и труба с круглым сечением просто провернется в роторе.

Б. Подготовка породы к определению физических свойств.

Экстрагирование

Для определения пористости, абсолютной проницаемости, гранулометрического состава, карбонатности, удельной поверхности необходимо иметь сухой минеральный скелет образца, т.е. лишенный каких-либо следов присутствия нефти и воды. Удаление органического содержимого из пор породы обычно осуществляется экстрагированием образцов в аппарате Сокслета.

Описание и работа аппарата Сокслета.

Аппарат Сокслета (рис. 1) состоит из плоскодонной стеклянной колбы 1, экстрактора 2 и шарикового обратного холодильника 3 с прямоточным охлаждением, для чего нижний отвод холодильника присоединяется к водопроводу, а верхний – к канализации.

Рис. 1. Аппарат Сокслета |

Все три части аппарата должны быть хорошо пришлифованы друг с другом, пришлифованные поверхности, перед пуском его работы необходимо смазать тонким слоем вазелина. При анализе кернов употребляют преимущественно аппарат Сокслета с широкими горлови-нами экстракторов (5-6 см) для помещения в них образцов диаметром 4-6 см. При подогреве колбы пары кипящего в колбе 1 растворителя поднимаются в верхнюю часть экстрактора по широкой трубке 4, которую в целях теплоизоляции рекомендуется покрыть слоем асбеста, а затем в холодильник 3, где пары конденсируются. Конденсат, стекая в патрон, растворяет нефть, содержащуюся в образце. |

Когда уровень растворителя в экстракторе поднимется выше верхнего колена сифонной трубки 5, последняя начинает действовать как сифон и весь растворитель по ней переливается в колбу. На этом цикл заканчивается, а затем в том же порядке повторяется снова. Колба должна нагреваться на водяной бане или электроплитке закрытого типа в вытяжном шкафу.

Выполнение работы

Образцы породы, очищенные кисточкой, взвешивают в патроне из фильтровальной бумаги. Для изготовления патрона пользуются влажной бумагой, которую наворачивают на цилиндрическую деревянную болванку диаметром, несколько меньшим диаметра горловины экстрактора. На закругленном конце болванки бумагу аккуратно загибают для образования дна патрона, который затем высушивают в термостате при температуре 102-106 °С до постоянного веса. Для предупреждения повышения влажности и возможного засорения патроны сохраняют в экстракторе. Образцы породы вместе с патроном загружают в экстрактор, на дно которого рекомендуется положить стеклянное колечко, чтобы весь патрон лучше омывался растворителем и в случае прохождения через патрон мелких частиц, они были бы замечены и после фильтрования растворителя, взвешены вместе с патроном и включены в вес экстрагированной и высушенной породы.

Примерно три четверти объема колбы заполняют растворителем, т.е. в неё наливают столько, сколько сливается сифоном из экстрактора и дополняют еще 50 мл.

В качестве растворителя обычно применяют четыреххлористый углерод ССl4 (уд. вес 1,632, t кип = 76,6 0С) или бензол (удельный вес 0,879, t кип = 80 0С). Употребляются также смеси бензола со спиртом или ацетоном. Затем аппарат собирают, пускают в холодильник воду (снизу вверх) и только после этого включают его в работу, т.е. начинают подогревать колбу. Экстрагирование образца считается законченным, когда после многих циклов сливающийся в колбу из экстрактора растворитель становится совершенно прозрачным и не окрашивает фильтровальной бумаги.

Операция экстрагирования может длиться 6-24 часа, а для плотных мелкозернистых пород еще дольше. По окончании экстрагирования аппарату дают остыть, после чего его разбирают и из экстрактора извлекают патрон с образцами, которые затем высушивают в сушильном шкафу до постоянного веса при температуре 102-105 °С.

Если вес образца до экстрагирования (без патрона) составлял G2, а после экстрагирования G1, то весовое содержание в нем жидкости (воды и нефти) равно:

![]() или

в процентах

или

в процентах

![]()