- •Л.А.Ковалева физика нефтегазового пласта

- •Предисловие

- •Часть 1. Петрофизика

- •1.1. Породы - коллектры нефти и газа

- •1.1.1. Горные породы - коллекторы нефти и газа.

- •1.1.2. Залежи нефти и газа. Классификация запасов.

- •1.1.3. Отбор и подготовка кернов к исследованию. Экстрагирование.

- •1.1.4. Водонасыщенность горных пород

- •1.2. Коллекторские свойства горных пород.

- •1.2.1. Структура пористых сред.

- •1.2.2. Гранулометрический состав горных пород

- •1.2.1. Коэффициент неоднородности горных пород.

- •1.2.4. Карбонатность горных пород.

- •3. Удельная поверхность и пористость горных пород.

- •1.3.1. Удельная поверхность горных пород.

- •1.3.2. Емкость пустот пород. Пористость.

- •1.3.3. Пористость фиктивного грунта. Связь между пористостью и удельной поверхностью.

- •Методы определения пористости горных пород.

- •Емкость трещиноватых и кавернозных пород.

- •Определение средней пористости нефтегазового пласта.

- •1.4. Проницаемость горных пород

- •1.4.1. Понятие и виды проницаемости горных пород.

- •1.4.2. Линейный закон фильтрации (закон Дарси)

- •1.4.3. Связь проницаемости с другими параметрами пористой среды

- •1.4.4. Методы определения проницаемости пород.

- •1.5.1. Фазовая и относительная проницаемости пород.

- •1.5.2. Относительные проницаемости в двухфазных потоках.

- •Порода: 1 - гидрофильная; 2 - гидрофобная .

- •И газа от водонасыщенности.

- •1.5.3. Аппроксимация кривых относительных фазовых проницаемостей.

- •Система «жидкость - жидкость»

- •Система «жидкость - газ»

- •1.5.4. Относительные проницаемости в трехфазных газожидкостных потоках.

- •Для нефти (а), газа (б) и воды (в) по данным:

- •1.5.5. Лабораторные методы определения фазовой проницаемости пород.

- •Вопросы для закрепления

- •1.6. Физико-механические свойства горных пород.

- •1.6.1. Напряженное состояние горных пород.

- •Касательных напряжений.

- •1.6.2. Упругие свойства горных пород.

- •1.6.4. Твердость и крепость горных пород.

- •1.6.5. Набухание и размокание глинистых пород.

- •1.6.6. Классификация горных пород по механическим свойствам.

- •1.7. Теплофизические свойства горных пород

- •1.7.1. Тепловые характеристики горных пород.

- •Коэффициент теплопроводности горных пород – очень низкая по сравнению, например, с металлами величина и лежит в пределах:

- •1.7.2. Физический механизм теплопередачи в горных породах

- •1.7.3. Связь теплопроводности с другими петрофизическими величинами

- •1.7.4. Зависимость теплопроводности и теплоемкости пород от температуры и давления

- •1.8. Электрические характеристики горных пород

- •Виды поляризации горных пород.

- •И при наличии (б) внешнего поля

- •И при наличии (б) внешнего поля

- •3) Миграционная поляризация предполагается у пород, проводящие компоненты которых разделены непроводящими или воздухом (рис.1.8.3).

- •Диэлектрическая проницаемость горных пород.

- •1.8.3. Электропроводность горных пород.

- •Удельное электрическое сопротивление горных пород.

- •От концентрации растворенных солей

- •1.8.5. Зависимость удельного сопротивления от пористости и водонасыщенности.

- •1.8.6. Зависимость удельного сопротивления от температуры.

- •1.8.7. Анизотропия горных пород по электрическим свойствам

- •1.9. Магнитные свойства нефтесодержащих пород

- •1.9.1. Основные магнитные характеристики горных пород.

- •1.9.2. Магнитные свойства ферро- и ферримагнитных минералов

- •1.9.3. Магнитные свойства насыщенных горных пород.

- •1.10. Радиоактивность горных пород

- •1.10.1. Типы радиоактивных распадов.

- •1.10.2. Естественная радиоактивность горных пород.

- •1.10.3. Радиоактивность жидкой и газовой фаз.

- •1.10.4. Взаимодействие γ-квантов с горными породами.

- •1.10.5. Нейтронная активность горных пород.

- •Практическое использование

- •Часть 2. Физика насыщенных пористых сред.

- •2.1. Физико-химические свойства природных флюидов

- •2.1.1. Виды залежей природных флюидов

- •2.1.2. Пластовые жидкости и газы

- •2.1.3. Состав и классификация нефтей

- •4) Другие органические соединения.

- •5) Неорганические соединения.

- •2.1.4. Состав и классификация природных газов

- •2.1.5. Физические свойства нефтей

- •2.1.6. Свойства природных газов

- •Дроссельный эффект

- •Вязкость газов.

- •2.1.7. Коэффициент сверхсжимаемости природных газов

- •2.2. Физические свойства пластовых углеводородов

- •2.2.1. Растворимость газов в нефти.

- •Различных нефтях (т, с, р, н) при температуре 500с.

- •2.2.2. Давление насыщения нефти газом.

- •2.2.3. Физические свойства нефти в пластовых условиях.

- •2.2.4. Растворимость газов в воде.

- •2.3. Фазовые состояния и превращения углеводородных систем

- •2.3.1. Законы фазовых превращений многофазных систем

- •2.3.2. Фазовые превращения однокомпонентных систем

- •2.3.3. Фазовые превращения двухкомпонентных систем

- •2.3.4. Фазовые превращения бинарных и многокомпонентных систем в критической области.

- •2.3.5. Определение состава двух- и более компонентных систем.

- •2.4. Молекулярно-поверхностные свойства системы пластовых флюидов в пористой среде

- •2.4.1. Поверхностное натяжение.

- •Правило Антонова

- •2.4.2. Смачивание и краевой угол.

- •Избирательное смачивание.

- •2.4.3. Работа адгезии и теплота смачивания

- •Теплота смачивания.

- •2.4.4. Статический гистерезис смачивания.

- •2.4.5. Кинетический гистерезис смачивания.

- •2.4.6. Капиллярные явления в насыщенных пористых средах.

- •2.4.7. Роль капиллярных явлений в процессах вытеснения нефти водой.

- •Вопросы для закрепления.

- •2.5. Адсорбционные процессы в насыщенных пористых средах.

- •Общие представления об адсорбции.

- •2.5.2. Значение адсорбции в нефтегазовых пластах.

- •Исторические сведения об адсорбции.

- •2.5.4. Природа адсорбционых сил.

- •2.5.5. Уравнение адсорбции Гиббса

- •2.5.6. Теплота адсорбции.

- •2.5.7. Изотермы адсорбции.

- •Дополнительный материал к главе 1.1. А. Основные принципы бурения скважин.

- •В. Определение водонасыщенности горных пород.

- •1. Методы определения водонасыщенности горных пород

- •2. Определение водо- и нефтенасыщенности образца пористой среды на аппарате Закса.

- •Подготовка аппаратуры к анализу

- •Подготовка образцов к анализу

- •Проведение анализов

- •Вычисление результатов

- •3. Определение водо- и нефтенасыщенности в аппарате Дина и Старка

- •4. Определение остаточной водонасыщенности образца пористой среды методом Мессера.

- •Дополнитнльный материал к главе 1.2. Методы определения карбонатности горных пород.

- •Дополнитнльный материал к главе 1.3. Определение пористости по Преображенскому.

- •Дополнитнльный материал к главе 1.4. Лабораторные методы определения проницаемости пород.

- •1. Проницаемость, как характеристика горных пород.

- •2. Лабораторные методы определения проницаемости пород.

- •3. Прибор Товарова.

- •4. Выполнение работы.

- •Вязкость воздуха в сантипуазах при различной температуре

- •Дополнитнльный материал к главе 1.5. Лабораторные методы определения проницаемости пород на установке уипк-1м.

- •Дополнитнльный материал к главе 1.8. Электрические свойства горных пород а. Определение удельного электрического сопротивления максимально влажных пород мостовым способом переменного тока.

- •Б. Электометрия скавжин.

- •1. Типы зондов кс

- •Градиент – зонды Потенциал - зонды Последовательные Обращенные Последовательные Обращенные

- •2 Электрическая характеристика объекта исследований.

- •Диаграмма1. Теоретические кривые для пласта бесконечной мощности.

- •3 Метод сопротивления экранированного заземления.

- •Дополнительный материал к главе 2.2. А. Определение плотности нефти и нефтепродуктов

- •Ареометрический способ

- •Взвешивание на весах Вестфаля-Мора Весы Вестфаля-Мора (рис.2) представляют собой разновидность ареометра с постоянным объемом.

- •Метод взвешенных капель

- •Методом взвешенных капель

- •Пикнометрический метод

- •Метод гидростатического взвешивания

- •Б. Определение коэффициента динамической вязкости

- •Описание лабораторной установки впж-2

- •Дополнительный материал к главе 2.4. А. Лабораторное измерение поверхностного натяжения на границе раздела жидкости методом счета капель

- •Б. Определение высоты поднятия жидкости в капиллярной трубке и поверхностного натяжения.

- •Рекомендуемая литература

- •Часть 1. Петрофизика

- •1.4. Проницаемость горных пород………………39

- •1 5. Фазовая проницаемость горных пород……50

- •1.7. Теплофизические свойства горных пород………………… ………………………………………97

- •Часть 2. Физика насыщенных пористых сред.

- •2.1.2. Пластовые жидкости и газы

- •2.4. Молекулярно-поверхностные свойства системы пластовых флюидов в пористой среде

2.4.7. Роль капиллярных явлений в процессах вытеснения нефти водой.

При извлечении нефти запасы пластовой энергии расходуются на преодоление различных сил:

вязкого трения (гидравлическое сопротивление);

адгезионных;

капиллярных и др.

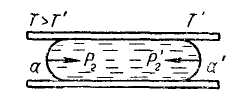

Капиллярные силы возникают вследствие того, что в пористой среде на уровне водо – нефтяного контакта (ВНК) вместо раздельного фронта движения образуется смесь воды и нефти или газа и нефти. При этом жидкости в капиллярных каналах разбиваются на столбики и шарики, так называемые чётки, которые на время могут закупорить поры пласта вследствие действия капиллярных сил (рис. 2.4.16).

А Б

Рис. 2.4.16. Схема образования чёток жидкости в капилляре в зависимости от порядка смачивания:

А – чётка смачивающей жидкости; Б – несмачивающей.

Рассмотрим перемещение чётки нефти в цилиндрическом гидрофильном капилляре, заполненном водой (рис. 2.4.17).

Рис. 2.4.17. Схема движения единичной чётки нефти в гидрофильном капилляре.

Поскольку капилляр гидрофильный (с точки зрения полноты вытеснения нефти это наиболее благоприятный случай), его стенки покрыты пленкой воды, которая со стороны чётки испытывает давление, равное σ/r (случай плоской поверхности по формуле Лапласа). Под действием капиллярных сил сама чётка нефти будет стремиться принять шарообразную форму, оказывая давление на мениск между нефтью и водой:

![]() .

.

Однако в процессе движения чётки, в результате действия гистерезисных явлений, мениски будут испытывать деформацию. Поэтому радиусы их кривизны и краевые углы смачивания изменятся, причем неодинаково. Так, на рис.2.4.17 краевые углы и наступающий и отступающий, соответственно, следовательно, должно выполняться условие > > .

Обозначим соответствующие этим углам радиусы кривизны менисков R' и R". Тогда капиллярные давления, создаваемые этими менисками будут направлены внутрь чётки и равны:

![]() .

(2.4.10)

.

(2.4.10)

Таким образом, разность этих давлений будет определять результирующее капиллярное давление чётки, и именно оно будет определять силу, противодействующую внешнему перепаду давления, причем, как видно из рисунка, практически всегда направленную против движения жидкости:

![]() .

(2.4.11)

.

(2.4.11)

В практических задачах, конечно, неудобно оперировать изменяющимися радиусами кривизны менисков, поэтому, учитывая, что R cos = r, из (4.11) получим:

![]() .

(2.4.12)

.

(2.4.12)

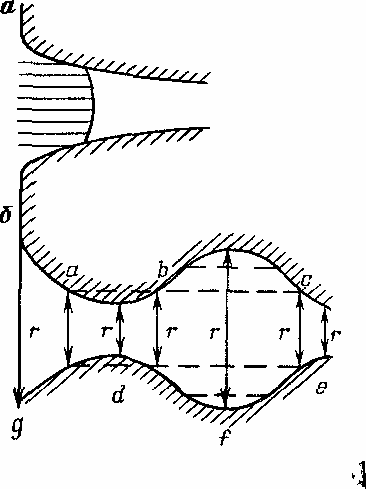

Эффект Жамена. В реальных пористых средах пластовые флюиды движутся в капиллярах переменного сечения. Рассмотрим случай, когда перемещение четки нефти или газа в окружении воды происходит в сужающемся капилляре (рис. 2.4.18). Заполняя капилляр, чётка деформируется так, что радиусы кривизны правого и левого менисков существенно различаются. Поэтому, даже если суженная часть капилляра является очень узкой, но потенциально проницаемой, может произойти закупорка капилляра. Это можно объяснить тем, что в соответствии с формулой (2.4.11) в цилиндрическом капилляре даже очень малого сечения разность обратных значений радиусов кривизны будет величиной, возможно, очень большой, но конечной. В случае же, когда только один из радиусов бесконечно мал, капиллярное давление становится бесконечно большим. Это явление при движении газоводонефтяных смесей в пористых средах называют эффектом Жамена.

Рис. 2.4.18. Иллюстрация эффекта Жамена .

Учитывая, что газоводонефтяные смеси образуются в фильтрационных потоках на протяжении сотен метров, гистерезисные и такие явления, как эффект Жамена могут существенно сказаться на процессе вытеснения нефти. Следует правда отметить, что вследствие сжимаемости газа и упругости жидкости эти эффекты могут быть менее значительными при высоких пластовых давлениях. Кроме того, в реальной пористой среде с хаотичным распределением поровых каналов всегда есть возможность движения по обходным порам.

Прыжки Хейнса. Еще более сложные процессы происходят в капиллярах переменного сечения, один из примеров которого схематично изображен на рис. 2.4.19. В таком капилляре мениск периодически изменяется, сжимаясь и растягиваясь в зависимости от сечения, в которое он попадает, причем в сечениях а и с положение мениска будет устойчивым, а между ними – неустойчивым.

Рис. 2.4.19. Иллюстрация эффекта "прыжки Хейнса".

При повышении давления в таком канале жидкость будет задерживаться в устойчивых сечениях, пока не преодолеет капиллярное давление, а затем скачком перейдет в расширяющийся участок поры. Это явление называют "прыжки Хейнса". Однако в реальных пористых средах оно, так же как и эффект Жамена, слабо сказывается на процессе фильтрации в целом. Тем не менее, в некоторых случаях, эти эффекты могут привести к дополнительным потерям энергии на преодоление больших и меняющихся капиллярных сил.

В заключении отметим, что при расчетах реальных фильтрационных процессов, когда учет капиллярных сил необходим, пользуются усредненной формулой для капиллярного давления в пористой среде:

![]() ,

(2.4.12)

,

(2.4.12)

где r – средний радиус поровых каналов среды.

В гидрофильной пористой среде капиллярные силы становятся большими в мелких порах, в результате чего по ним продвигается вода, попадая в нефтяную часть, а нефть по крупным порам частично попадает в водную часть, что приводит к фрактальному виду водонефтяного контакта. В случае макронеоднородых коллекторов происходит языковый прорыв воды, в результате которого за фронтом вытеснения остается значительное количество нефти.