- •Л.А.Ковалева физика нефтегазового пласта

- •Предисловие

- •Часть 1. Петрофизика

- •1.1. Породы - коллектры нефти и газа

- •1.1.1. Горные породы - коллекторы нефти и газа.

- •1.1.2. Залежи нефти и газа. Классификация запасов.

- •1.1.3. Отбор и подготовка кернов к исследованию. Экстрагирование.

- •1.1.4. Водонасыщенность горных пород

- •1.2. Коллекторские свойства горных пород.

- •1.2.1. Структура пористых сред.

- •1.2.2. Гранулометрический состав горных пород

- •1.2.1. Коэффициент неоднородности горных пород.

- •1.2.4. Карбонатность горных пород.

- •3. Удельная поверхность и пористость горных пород.

- •1.3.1. Удельная поверхность горных пород.

- •1.3.2. Емкость пустот пород. Пористость.

- •1.3.3. Пористость фиктивного грунта. Связь между пористостью и удельной поверхностью.

- •Методы определения пористости горных пород.

- •Емкость трещиноватых и кавернозных пород.

- •Определение средней пористости нефтегазового пласта.

- •1.4. Проницаемость горных пород

- •1.4.1. Понятие и виды проницаемости горных пород.

- •1.4.2. Линейный закон фильтрации (закон Дарси)

- •1.4.3. Связь проницаемости с другими параметрами пористой среды

- •1.4.4. Методы определения проницаемости пород.

- •1.5.1. Фазовая и относительная проницаемости пород.

- •1.5.2. Относительные проницаемости в двухфазных потоках.

- •Порода: 1 - гидрофильная; 2 - гидрофобная .

- •И газа от водонасыщенности.

- •1.5.3. Аппроксимация кривых относительных фазовых проницаемостей.

- •Система «жидкость - жидкость»

- •Система «жидкость - газ»

- •1.5.4. Относительные проницаемости в трехфазных газожидкостных потоках.

- •Для нефти (а), газа (б) и воды (в) по данным:

- •1.5.5. Лабораторные методы определения фазовой проницаемости пород.

- •Вопросы для закрепления

- •1.6. Физико-механические свойства горных пород.

- •1.6.1. Напряженное состояние горных пород.

- •Касательных напряжений.

- •1.6.2. Упругие свойства горных пород.

- •1.6.4. Твердость и крепость горных пород.

- •1.6.5. Набухание и размокание глинистых пород.

- •1.6.6. Классификация горных пород по механическим свойствам.

- •1.7. Теплофизические свойства горных пород

- •1.7.1. Тепловые характеристики горных пород.

- •Коэффициент теплопроводности горных пород – очень низкая по сравнению, например, с металлами величина и лежит в пределах:

- •1.7.2. Физический механизм теплопередачи в горных породах

- •1.7.3. Связь теплопроводности с другими петрофизическими величинами

- •1.7.4. Зависимость теплопроводности и теплоемкости пород от температуры и давления

- •1.8. Электрические характеристики горных пород

- •Виды поляризации горных пород.

- •И при наличии (б) внешнего поля

- •И при наличии (б) внешнего поля

- •3) Миграционная поляризация предполагается у пород, проводящие компоненты которых разделены непроводящими или воздухом (рис.1.8.3).

- •Диэлектрическая проницаемость горных пород.

- •1.8.3. Электропроводность горных пород.

- •Удельное электрическое сопротивление горных пород.

- •От концентрации растворенных солей

- •1.8.5. Зависимость удельного сопротивления от пористости и водонасыщенности.

- •1.8.6. Зависимость удельного сопротивления от температуры.

- •1.8.7. Анизотропия горных пород по электрическим свойствам

- •1.9. Магнитные свойства нефтесодержащих пород

- •1.9.1. Основные магнитные характеристики горных пород.

- •1.9.2. Магнитные свойства ферро- и ферримагнитных минералов

- •1.9.3. Магнитные свойства насыщенных горных пород.

- •1.10. Радиоактивность горных пород

- •1.10.1. Типы радиоактивных распадов.

- •1.10.2. Естественная радиоактивность горных пород.

- •1.10.3. Радиоактивность жидкой и газовой фаз.

- •1.10.4. Взаимодействие γ-квантов с горными породами.

- •1.10.5. Нейтронная активность горных пород.

- •Практическое использование

- •Часть 2. Физика насыщенных пористых сред.

- •2.1. Физико-химические свойства природных флюидов

- •2.1.1. Виды залежей природных флюидов

- •2.1.2. Пластовые жидкости и газы

- •2.1.3. Состав и классификация нефтей

- •4) Другие органические соединения.

- •5) Неорганические соединения.

- •2.1.4. Состав и классификация природных газов

- •2.1.5. Физические свойства нефтей

- •2.1.6. Свойства природных газов

- •Дроссельный эффект

- •Вязкость газов.

- •2.1.7. Коэффициент сверхсжимаемости природных газов

- •2.2. Физические свойства пластовых углеводородов

- •2.2.1. Растворимость газов в нефти.

- •Различных нефтях (т, с, р, н) при температуре 500с.

- •2.2.2. Давление насыщения нефти газом.

- •2.2.3. Физические свойства нефти в пластовых условиях.

- •2.2.4. Растворимость газов в воде.

- •2.3. Фазовые состояния и превращения углеводородных систем

- •2.3.1. Законы фазовых превращений многофазных систем

- •2.3.2. Фазовые превращения однокомпонентных систем

- •2.3.3. Фазовые превращения двухкомпонентных систем

- •2.3.4. Фазовые превращения бинарных и многокомпонентных систем в критической области.

- •2.3.5. Определение состава двух- и более компонентных систем.

- •2.4. Молекулярно-поверхностные свойства системы пластовых флюидов в пористой среде

- •2.4.1. Поверхностное натяжение.

- •Правило Антонова

- •2.4.2. Смачивание и краевой угол.

- •Избирательное смачивание.

- •2.4.3. Работа адгезии и теплота смачивания

- •Теплота смачивания.

- •2.4.4. Статический гистерезис смачивания.

- •2.4.5. Кинетический гистерезис смачивания.

- •2.4.6. Капиллярные явления в насыщенных пористых средах.

- •2.4.7. Роль капиллярных явлений в процессах вытеснения нефти водой.

- •Вопросы для закрепления.

- •2.5. Адсорбционные процессы в насыщенных пористых средах.

- •Общие представления об адсорбции.

- •2.5.2. Значение адсорбции в нефтегазовых пластах.

- •Исторические сведения об адсорбции.

- •2.5.4. Природа адсорбционых сил.

- •2.5.5. Уравнение адсорбции Гиббса

- •2.5.6. Теплота адсорбции.

- •2.5.7. Изотермы адсорбции.

- •Дополнительный материал к главе 1.1. А. Основные принципы бурения скважин.

- •В. Определение водонасыщенности горных пород.

- •1. Методы определения водонасыщенности горных пород

- •2. Определение водо- и нефтенасыщенности образца пористой среды на аппарате Закса.

- •Подготовка аппаратуры к анализу

- •Подготовка образцов к анализу

- •Проведение анализов

- •Вычисление результатов

- •3. Определение водо- и нефтенасыщенности в аппарате Дина и Старка

- •4. Определение остаточной водонасыщенности образца пористой среды методом Мессера.

- •Дополнитнльный материал к главе 1.2. Методы определения карбонатности горных пород.

- •Дополнитнльный материал к главе 1.3. Определение пористости по Преображенскому.

- •Дополнитнльный материал к главе 1.4. Лабораторные методы определения проницаемости пород.

- •1. Проницаемость, как характеристика горных пород.

- •2. Лабораторные методы определения проницаемости пород.

- •3. Прибор Товарова.

- •4. Выполнение работы.

- •Вязкость воздуха в сантипуазах при различной температуре

- •Дополнитнльный материал к главе 1.5. Лабораторные методы определения проницаемости пород на установке уипк-1м.

- •Дополнитнльный материал к главе 1.8. Электрические свойства горных пород а. Определение удельного электрического сопротивления максимально влажных пород мостовым способом переменного тока.

- •Б. Электометрия скавжин.

- •1. Типы зондов кс

- •Градиент – зонды Потенциал - зонды Последовательные Обращенные Последовательные Обращенные

- •2 Электрическая характеристика объекта исследований.

- •Диаграмма1. Теоретические кривые для пласта бесконечной мощности.

- •3 Метод сопротивления экранированного заземления.

- •Дополнительный материал к главе 2.2. А. Определение плотности нефти и нефтепродуктов

- •Ареометрический способ

- •Взвешивание на весах Вестфаля-Мора Весы Вестфаля-Мора (рис.2) представляют собой разновидность ареометра с постоянным объемом.

- •Метод взвешенных капель

- •Методом взвешенных капель

- •Пикнометрический метод

- •Метод гидростатического взвешивания

- •Б. Определение коэффициента динамической вязкости

- •Описание лабораторной установки впж-2

- •Дополнительный материал к главе 2.4. А. Лабораторное измерение поверхностного натяжения на границе раздела жидкости методом счета капель

- •Б. Определение высоты поднятия жидкости в капиллярной трубке и поверхностного натяжения.

- •Рекомендуемая литература

- •Часть 1. Петрофизика

- •1.4. Проницаемость горных пород………………39

- •1 5. Фазовая проницаемость горных пород……50

- •1.7. Теплофизические свойства горных пород………………… ………………………………………97

- •Часть 2. Физика насыщенных пористых сред.

- •2.1.2. Пластовые жидкости и газы

- •2.4. Молекулярно-поверхностные свойства системы пластовых флюидов в пористой среде

1.9.2. Магнитные свойства ферро- и ферримагнитных минералов

Изолированные атомы ферромагнитных минералов имеют значительные результирующие спин-орбитальные магнитные моменты вследствие незаполненности подуровней 3d и 4l их оболочек. Однако результирующие орбитальные атомные магнитные моменты электронов в одноэлементных минералах (самородное метеоритное железо) в основном скомпенсированы и не способны к ориентации в магнитном поле из-за большой плотности упаковки атомов этих веществ. Зато спиновые моменты электронов в определенных незначительных областях – доменах - ориентированы параллельно друг к другу, и, следовательно, здесь ферромагнетики намагничены до насыщения.

Эта ориентация спиновых магнитных моментов объясняется весьма значительным положительным обменным взаимодействием между электронами незаполненных оболочек соседних атомов. Такое взаимодействие изменяет у атомов ферромагнетиков (Fe, Ni, Co, Cd) распределение электронов по возможным состояниям и ориентирует параллельно спиновые магнитные моменты, хотя тепловое движение и стремится нарушить эту структуру. Пространственная ориентация параллельных спиновых магнитных моментов одинакова лишь в пределах определенных, разных по величине доменов моноэлементного ферромагнитного минерала в связи с особенностями его кристаллической структуры, наличием энергии анизотропии кристаллов. Различны по значению и направлению также результирующие спиновые моменты, поэтому в целом до действия поля ферромагнитный минерал не намагничен. При наложении магнитного поля магнитные моменты доменов изменяются по величине и ориентируются по его направлению, что приводит к намагниченности ферромагнитного минерала. Намагниченность в известной доле сохраняется и после снятия приложенного поля (остаточное намагничивание).

Теория Вейсса намагничивания доменов основана на теории Ланжевена, согласно которой намагниченность ферромагнетиков появляется в результате установившегося равновесия между ориентирующим действием внешнего магнитного поля, дезориентирующим действием теплового движения и из-за намагничивающего действия дополнительного внутреннего молекулярного поля, возникающего при обменном взаимодействии между электронами соседних атомов, пропорционального намагниченности вещества.

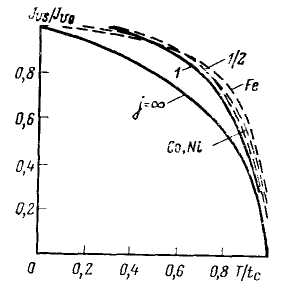

При значительной напряженности магнитного поля и низкой абсолютной температуре намагниченное состояние породы приближается к некоторому предельному значению (рис.1.9.3).

|

|

Рис.1.9.3. Зависимость намагниченности насыщения от температуры для железа, кобальта и никеля: Jvs - намагниченное состояние породы при насыщении (все домены параллельны полю), Jv0 – предельное намагничивание, tc -точка Кюри. |

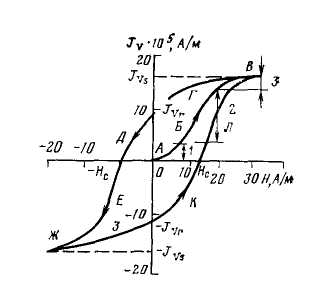

Рис. 1.9.4. Кривая намагничивания и петля гистерезиса ферромагнетика: Нс - коэрцитивная сила, Jvr – остаточная изотермическая намагниченность |

При температуре выше точки Кюри ферромагнетики становятся парамагнетиками. Намагничивание в магнитном поле характеризуется кривой Jv = f(H) (рис. 1.9.4).

Нормальная намагниченность возникает при наложении постоянного магнитного поля на породу при нормальных температуре (20 0С) и давлении (0,1 МПа). При этом изменяют направление на параллельное намагничивающему полю те векторы намагниченности доменов, у которых это изменение не сопровождается преодолением значительных энергетических барьеров. Нормальная намагниченность получается, например, у осадочной породы в современном геомагнитном поле (Нв ≈ 40 А/м).

Идеальная намагниченность наблюдается при совместном действии постоянного и переменных магнитных полей с амплитудой, изменяющейся от полей насыщения до нуля.

Термонамагниченность обычна для пород, нагретых до температуры выше точки Кюри и остывающих до нормальных температур в постоянном магнитном поле. При этом возникает наиболее значительная остаточная намагниченность пород.

Магнитные свойства ферромагнитных минералов зависит от величины их зерен: при уменьшении размеров зерен уменьшается число доменов в них, и магнитная восприимчивость уменьшается, а коэрцитивная сила увеличивается. Последнее объясняется тем, что на намагничивание единицы объема породы расходуется больше энергии, т.к. намагничивание совершается, в основном за счет вращения векторов намагничивания доменов, а не смещения их границ – процесс, требующий меньших затрат энергии.

Ферримагнетики. Большинство природных сильно магнитных минералов, имея близкие к ферромагнетикам магнитные свойства, значительно отличаются от последних по магнитной структуре и относятся по этому признаку в особую группу — ферримагнетиков.

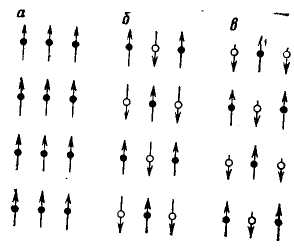

В кристаллах ферримагнетиков векторы намагниченности образуют две группы; в группах векторы намагниченности параллельны, а у различных групп — антипараллельны. Так как результирующие магнитные моменты групп не равны (рис. 1.9.5), возникает значительная собственная намагниченность ферримагнетиков. К ним относят большинство ферритов, в частности, магнетит, титаномагнетики, гидроокислы железа и др.

|

Рис. 1.9.5. Распределение векторов намагниченности в кристаллах: а – ферромагнетики, б – антиферромагнетики, в – ферримагнетики. |