- •Тема 1. Исследования и их роль в развитии систем управления.

- •1.1. Подходы к исследованию систем управления

- •1.2. Виды исследования

- •1.3. Диалектика и общая схема получения новых знаний.

- •1.4. Проблемы исследования систем управления

- •1.5. Парадигма исследования

- •1.6. Гипотеза и ее роль в исследовании су

- •1.7. Исследования в практике. Функциональная роль исследований.

- •Тема 2. Понятие объекта и предмета исследования. Организация процесса исследования систем управления.

- •2.1. Объект и предмет исследования

- •2.2. Концепция управления исследованиями

- •2.3. Структура исследования управленческих проблем

- •2.4. Исследование управления как вида деятельности

- •1. Распознавание проблемных ситуаций и формулировка проблемы

- •2. Определение происхождения выявленных проблем, их свойств, содержания, закономерностей поведения и развития

- •3.Установление места этих проблем в системе накопленных знаний

- •4. Разработка вариантов решения проблемы и их предварительная оценка по приоритетности (предварительный отбор, отсев) с учетом ограничений, трудностей, недостатков

- •5. Выбор наилучшего варианта решения проблемы по критериям оптимальности, успеха, эффективности

- •2.5. Характеристики исследования

- •Тема 3. Современное представление о сущности понятия (категории) «система».

- •3.1. Система управления как объект исследования.

- •3.2. Цель управления, закон и алгоритм управления

- •3.3. Управляемость и наблюдаемость

- •3.4. Принцип обратной связи в управлении

- •3.5. Свойства систем управления

- •3.6. Закономерности функционирования сложных систем.

- •3.8. Классификация систем

- •Тема 4. Логический аппарат исследования система управления

- •4.2. Суждение как форма мышления

- •4.3. Умозаключение как форма мышления

- •4.4. Понятие как форма мышления

- •4.5. Вопрос как логическая реальность

- •4.6. Гипотеза как логическая реальность

- •Доказательство как логическая реальность

- •4.8. Классификация как логическая реальность

- •4.9. Логические методы анализа системы управления логическое описание процессов управления

- •0, Ложная логическая переменная

- •Логические диаграммы работы

- •1. Операции вход-выход.

- •2. Передача и обработка данных.

- •3 . Накопление информации.

- •Решетки отдачи

- •Логические схемы процессов управления

- •1. Надежность (функциональная)

- •Методы количественного анализа потоков управленческих работ

- •Тема 5. Методы исследования систем.

- •5.2. Статистические методы

- •5.4. Логические методы

- •5.6.3. Метод «Дельфи»

- •5.6.4. Метод дерева целей

- •5.6.7. Метод организованных стратегий

- •5.7. Социологические методы исследования систем управления

- •Тема 6. Эксперимент в исследовании систем управления

- •6.1. Понятие эксперимента, его типы

- •6.2. Планирование эксперимента

- •Тема 7. Диагностика систем управления

- •7.1. Содержание и задачи экономической и управленческой диагностики

- •7.2. Организация диагностики и алгоритм диагностического обследования

- •7.3. Диагностика организационной структуры управления

- •7.4. Оценка общих результатов деятельности фирмы

- •Тема 8. Новые технологии исследования систем управления.

- •8.1. «Жесткие» и «мягкие» подходы к исследованиям управления

- •8.2.Метод системной стратегии вмешательства

- •8.3. Инструменты исследования

- •8.4. Методы анализа систем управления в технологиях консалтинга

4.3. Умозаключение как форма мышления

Основная часть новых знаний получается путем выведения их из знаний уже имеющихся. Эти знания называются опосредованными или выводными данными.

Логической формой получения выводных данных является умозаключение.

Умозаключение является следующей после суждений по степени сложности разновидностью абстрактных объектов.

Умозаключение — это форма мышления, посредством которой из одного или нескольких суждений выводится новое суждение, содержащее новое знание.

Не всякое сочетание суждений представляет собой умозаключение: между суждениями должна существовать определенная логическая связь, отражающая объективную связь, существующую в реальной действительности.

Рассматривая состав умозаключения, можно выделить посылки (несколько суждений, содержащие исходное знание), заключение (новое суждение, полученное логическим путем из посылок), вывод (логический переход от посылок к заключению).

Истинность заключения достигается при соблюдении правил вывода, к которым относятся следующие.

Истинность заключения вытекает из истинности посылок умозаключения.

Если умозаключение справедливо во всех случаях, то оно справедливо и в каждом частном случае (правило дедукции).

Если умозаключение справедливо в некоторых частных случаях, то оно справедливо во всех случаях (правило индукции).

В зависимости от направленности логического следования, то есть по характеру связи между знанием различной степени общности, выраженному в посылках и заключении, выделяют умозаключения:

дедуктивные;

индуктивные;

по аналогии (переход знания осуществляется от частного к частному).

К дедуктивным относятся умозаключения, в которых переход знания осуществляется от общего знания к частному. Дедуктивные умозаключения различаются по количеству посылок и делятся на: непосредственные (заключение выводится из одной посылки); опосредованные (в качестве посылок выступают два и более суждений). Особое внимание среди опосредованных умозаключений заслуживает дилемма — умозаключение, состоящее из трех посылок, среди которых два суждения — условные, а одно — разделительное.

Индуктивные умозаключения — это умозаключения, в которых на основании принадлежности признака отдельным предметам или частям некоторого класса делают вывод о его принадлежности классу в целом, то есть переход знания осуществляется от частного к общему.

Основной функцией индуктивных умозаключений в процессе исследования является процесс генерализации, то есть получение общих суждений. По своему содержанию и познавательной ценности эти обобщения могут различаться: от простейших обобщений, встречающихся повседневно, до эмпирических обобщений в науке. А в зависимости от полноты и законченности исследования различают полную индукцию (когда вывод о принадлежности признака классу в целом делают на основании принадлежности признака каждому элементу класса или каждой части некоторого класса) и неполную индукцию (когда вывод о принадлежности признака классу целиком делают на основании принадлежности признака некоторым элементам класса или некоторой части некоторого класса).

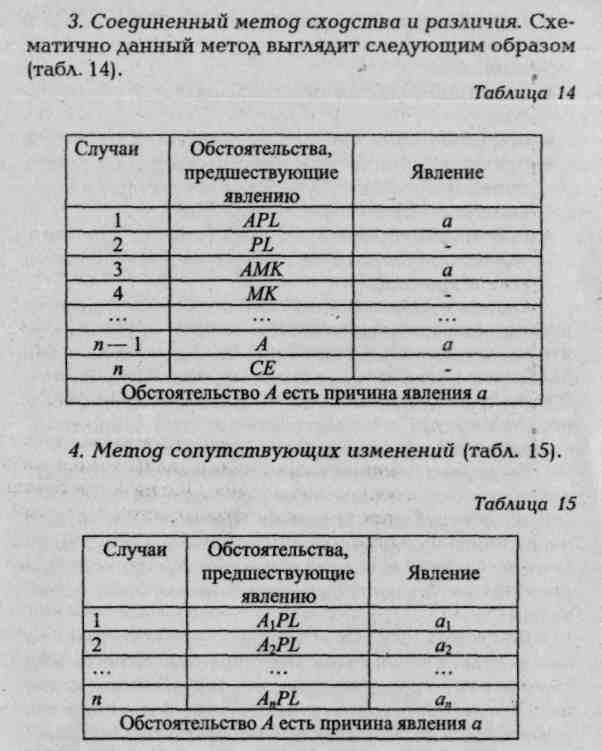

Для формулирования вывода о принадлежности признака всему классу явлений в индуктивных умозаключениях используются методы установления причинных связей между явлениями. К ним относятся [6]:

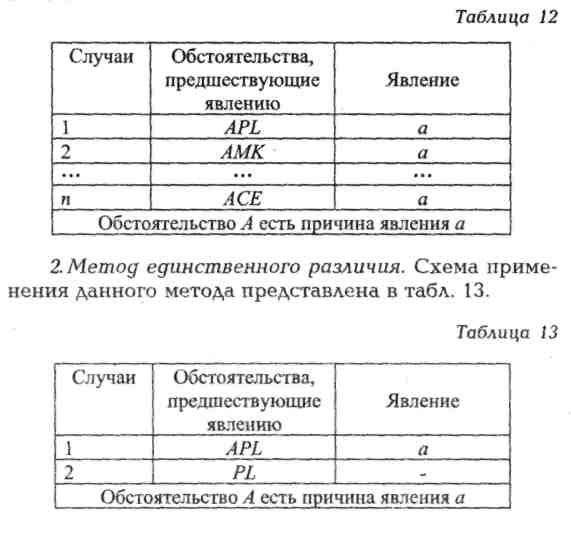

1. Метод единственного сходства

Заключается в рассмотрении случаев, когда наблюдается некоторое явление (допустим, а). Проведенный анализ показывает, что возникновению этого явления предшествовал набор некоторых обстоятельств, объединенных наличием общего обстоятельства (допустим, А). Из этого рассуждения можно сделать вывод о том, что причиной появления явления а является обстоятельство А.

Схематично этот метод можно представить в виде табл. 12.

5. Метод остатков. Суть этого метода заключается в том, что изучаемое явление (допустим, v) является сложным и может быть разбито на ряд простых (допустим, на а, Ъ, с, d). Известно, что возникновению явления v способствовал набор обстоятельств А, В, С, D, и что простые явления а, b, с являются следствием действия обстоятельств соответственно А, В, С. Из этого делается вывод, что оставшееся из обстоятельств D есть причина оставшегося из простых явлений d.

При применении данных методов в качестве научной методологии используются положения принципа причинности:

причинно-следственная связь является объективной;

причинно-следственная связь является всеобщей;

причинно-следственная связь необходимая, то есть причина в соответствующих условиях обязательно вызывает определенное следствие;

причина предшествует следствию во времени, однако причины и следствия не близки в пространстве и времени.

Одним из способов изучения сложного явления (иногда единственным) выступает аналогия. Дело в том, что проведение аналогии между какими-то явлениями позволяет перейти на уровень образного мышления. Вот это и есть самое важное. Человек начинает образно и конкретно, а не абстрактно и отвлеченно представлять себе предмет размышления.

Во-первых, это дает ему возможность представить явление в целостности: если для создания целостности из абстрактных понятий требуется сложная и изощренная цепь умозаключений, то образ буквально диктует взаимосвязь предметов; будучи один раз нарисованным, он в последующем остается очень устойчивым.

Во-вторых, образное мышление продуктивно по своей сути: получив картинку, человек сначала рассматривает ее поверхностно, но по мере осмысления имеет возможность проникать все глубже и глубже, самостоятельно открывая в этом образе такие закономерности, которые не были представлены ему в явном виде изначально. Возможность проникать вглубь существует за счет целостности образа: взаимосвязь предметов такова, что она неумолимо ведет за собой логику размышляющего над ней человека. Структурированность восприятия позволяет увидеть сущностное сходство многих внешне разнородных явлений. Иными словами, имея образ какого-либо явления, человек имеет возможность самостоятельно развиваться в определенном направлении. Умозаключения по аналогии — это умозаключения, где вывод о принадлежности признака единичному объекту (предмету, событию, классу) делается на основе его сходства в существенных чертах с другим уже известным единичным объектом.

Логический переход от уже известного знания к новому регулируется в выводах по аналогии правилом: если два единичных предмета сходны в определенных признаках, то они могут быть сходны и в других признаках, обнаруженных в одном из сравниваемых предметов.

По характеру уподобляемых объектов выделяют два вида аналогии: аналогия предметов (умозаключение, в котором объектом: уподобления выступают два сходных единичных предмета, а переносимым признаком — качества или свойства этих предметов) и аналогия отношений (умозаключение, в котором объектом уподобления выступают сходные отношения между двумя парами объектов, а. переносимым признаком — свойства этих отношений).

Аналогия в процессе исследования может выполнять следующие функции:

эвристическую — позволяет открывать новые факты;

объясняющую — служит средством объяснения явлений;

гносеологическую — выступает в качестве средства познания.

При проведении исследования возможно применение приемов, основанных на аналогии. Среди них различают:

прямая аналогия («А как решаются проблемы, сходные с данной?»);

личная аналогия, или эмпатия («Попробуем войти в образ данного субъекта и порассуждать, какая личная аналогия или эмпатия его точки зрения»);

образная аналогия («Сформулируем образное определение сути проблемы в двух словах, в одной фразе»);

символическая аналогия («Как бы эту проблему попытался решить, например, Фрэнк Алджернон Каупервуд из «Финансиста» Т. Драйзера». Призовите себе в помощь любого исторического деятеля

или сказочного персонажа).

К особым видам умозаключений относятся:

паралогизм — умозаключение, содержащее непреднамеренную ошибку. Такой вид умозаключений часто встречается в контрольных работах учащихся;

софизм — умозаключение, содержащее преднамеренную ошибку с целью выдать ложное суждение за истинное;

парадокс —умозаключение, доказывающее как истинность, так и ложность некоторого суждения.