Приемы произнесения речи

При произнесении речи необходимо обратить внимание на следующие ключевые моменты.

Необходимо добиваться соответствия внешнего вида оратора характеру аудитории и тематике речи. Нелепо выглядит докладчик на научной конференции и джинсах и ковбойке. Но выступающий на форму, например, дизайнеров, одетый в строгий деловой костюм, тоже будет испытывать трудности с налаживанием контакта с аудиторией. Помимо очевидных требований к опрятности и аккуратности внешнего вида оратора, необходимо заботиться об органичности связки имидж выступающего - тема речи - характер аудитории.

Очень сложно добиться внимания аудитории на протяжении всего выступления, не обладая при этом достаточно четкой дикцией. Конечно, вопросы коррекции дефектов речи не всегда решаются оперативно, требуют помощи специалистов - логопедов. Тем не менее, человек, род деятельности которого предполагает публичные выступления, должен обратить внимание на чистоту своей дикции, при необходимости пройти курс специальных занятий.

Помимо дикции оратору необходимо обратить внимание на постановку голоса, и это он может сделать самостоятельно.

Первое правило постановки голоса - Вас должны слышать. Простая и самая большая проблема с голосом - стремление говорить монотонно. И действительно, пересказывая и тем более читая заранее подготовленный конспект, трудно не говорить монотонным голосом. Изменения громкости, тона голоса, темпа речи требуют сознательного усилия. Работать в направлении подготовки речи необходимо на последних этапах. Во время выступления необходимо контролировать тон своей речи. Ошибкой является мнение, что единственно, что следует делать - это говорить громким голосом. Но час громкой монотонности быстро становится часом громкого шума. В своей речи нужно быть естественным.

Приведем лишь несколько приемов работы с тоном речи. Каждый из них мы используем в бытовых разговорах сотни раз в течение дня, даже не задумываясь об этом. Использование же этих приемов при произнесении публичной речи требует некоторых сознательных усилий.

- акцентирование главных слов предложения;

- изменение тона голоса;

- изменение темпа речи;

- использование пауз.

Не следует думать, что нужно заставить себя выполнять рекомендации - и все получится. Если будете пытаться именно заставить себя, то выступление потеряет главное - естественность, голос станет как бы механическим. Стоит подойти к решению с другой стороны - прислушаться к себе. В разговоре с любым собеседником любой из нас совершенно естественно для себя постоянно использует эти приемы.

В каждом слове есть ударение. ТранЗИстор, идеоЛОгия, аранжиРОвка. Выделив ударением один из слогов слова, остальные слоги произносятся быстро, не привлекая к ним внимания. Такой же подход стоит использовать к фразам. В каждой из них есть одно или несколько ключевых слов, несущих смысловую нагрузку. На них следует делать смысловое ударение. Однако, способов выделить слово во фразе больше, чем отдельный слог в слове. Наряду с изменением громкости нужно пользовать изменением тона - это инструмент с колоссальными возможностями.

Уместным кажется здесь известное высказывание Дениэла Вебстера. Его можно произнести вслух, выделяя отдельные элементы фразы, например, таким образом:

"Если бы ВСЕ мои таланты были ОТНЯТЫ у меня неумолимым провидением, (пауза) а мне был бы оставлен шанс сохранить лишь ОДИН (пауза), я, не колеблясь, попросил бы разрешить оставить мне (пауза) ИСКУССТВО ГОВОРИТЬ, (пауза) так как, используя его, я БЫСТРО восстановил бы ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ."

Ключевые слова фразы "искусство говорить" выделены не только тоном, но и паузами. Пауза до произнесенных слов привлекает внимание слушателя к словам, которые будут произнесены. Пауза после них дает время на осмысление сказанного.

Обращаясь к аудитории, необходимо прислушиваться к себе. Если выступающий заметил, что стал говорить монотонно, нужно остановиться и одернуть себя мысленным приказом: "БЕСЕДУЙ со слушателями. Говори естественно, по-человечески." Поможет и собственно самовнушение, и пауза, сопровождающая этот внутренний монолог, которая дополнительно привлечет внимание аудитории.

Эффективное использование голоса состоит в изменении темпа. Быстрая речь в течение нескольких секунд, паузу, возврат к нормальному темпу, затем опять быстрая. Количество слов, произнесенное в среднем в одну минуту, останется таким же, но монотонности - как не бывало.

Нужно добиваться автоматического, бессознательного использования приемов привлечения внимания голосом. Именно таким образом мы применяем их в обычной бытовой речи. Естественность приходит в процессе тренировок и практики.

Повседневная манера общения практически каждого человека нуждается в совершенствовании - в избавлении от грамматических ошибок, слов-паразитов, корректировке жестикуляции. Совершенствование естественной манеры разговора ведет к усовершенствованию уровня публичных выступлений. Совершенствование манеры разговора требует обучения. Бесплатный урок использования голоса можно получить всего лишь послушав выступление диктора телевидения в вечернем выпуске новостей. Великолепным учителем может стать артист разговорного жанра. Они используют свой голос виртуозно.

Существует психологический барьер, отделяющий выступающего от аудитории. По разные стороны от этого барьера многое происходит по-разному. Выступающий стоит - слушатели сидят. Выступающий говорит - слушатели, как правило, молчат. Этот барьер создает атмосферу я/они или мы/они. И что хуже всего - он создает отношения оппонентов. Выступающий должен время от времени переходить эту линию время от времени. Это движение через пограничную полосу скажет всем: "Я один из вас"; "Я на вашей стороне"; "Все мы в этом деле вместе".

Если выступающий находится на сцене или возвышении, то еще важнее переходить барьер просто физически, спустившись на уровень слушателей на одну или две минуты. Если это непрактично, минимальное, что нужно сделать - это подойти к краю сцены

В большинстве случаев при выступлении имеет смысл использовать визуальные вспомогательные средства и иллюстрации.

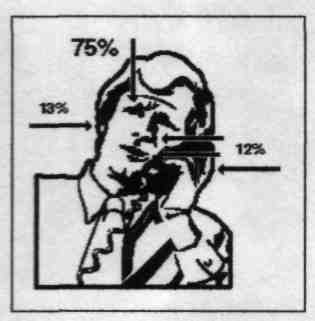

И з

всего объема информации, попадающей в

мозг человека, 75% приходит к

нам посредством зрения, 13% - через слух,

а оставшиеся 12% - через обоняние, вкус

и осязание. Именно из-за такого подавляющего

преобладания зрения в познании

мира и следует применять в публичной

речи визуальную поддержку.

з

всего объема информации, попадающей в

мозг человека, 75% приходит к

нам посредством зрения, 13% - через слух,

а оставшиеся 12% - через обоняние, вкус

и осязание. Именно из-за такого подавляющего

преобладания зрения в познании

мира и следует применять в публичной

речи визуальную поддержку.

Так, например, информация, изложенная в предыдущем абзаце, значительно легче может быть донесена до читателя одновременной демонстрацией соответствующей картинки. Недаром Гераклит сказал: "Глаза - более правильные свидетели, чем уши."

Хорошие демонстрационные средства вызывают интерес. Они проясняют, придают конкретную форму, усиливают то, что было сказано.

Более того, на презентации чего-нибудь нового, когда у аудитории нет способа сослаться на мысленный образ чего-то, что они никогда раньше не видели, картинки практически незаменимы. Фактически, существуют некоторые вещи, которые почти невозможно объяснить без использования демонстрационных средств. Всего лишь попробуйте описать верблюда кому-нибудь, кто никогда верблюда не видел.

Чтобы перечислить все визуальные средства, имеющиеся в настоящее время в продаже, описать их действие и оценить преимущества и недостатки каждого, понадобилось бы несколько томов. Это плакаты, схемы, слайды, сборные визуальные средства (магнитные доски, прорезные доски и т.п.).

Важно, чтобы демонстрационные средства были аккуратными, привлекательными и выглядели профессионально. Но они не должны быть произведением искусства. Фактически, даже лучше, если они не являются такими произведениями. Выступление, носящее легкий домашний оттенок, производит впечатление, что оно была подготовлено специально для этой аудитории и привязано только к ней.

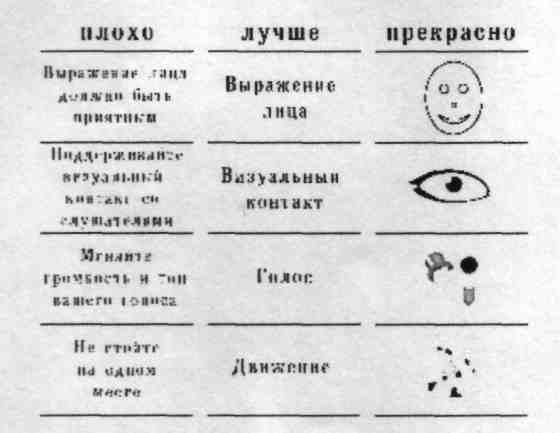

Хорошие демонстрационные средства должны быть четкими, незагроможденными данными. Изображение должно быть отчетливым и простым. Цель демонстрационного средства - поддержать объяснение, а не давать объяснение. Более того, словарный материал на демонстрационных средствах обладает свойством плохо запоминаться. Это из-за того, что чтение фактически не является визуальной поддержкой. Оно больше похоже на "слушание глазами". Поэтому не следует использовать в средствах визуальной поддержки длинные фразы. Демонстрационные средства эффективны в наибольшей степени, когда они по своему воздействию визуальны, а не вербальны. Эту позицию иллюстрируют следующие рисунки.

Проблема, обсуждением которой хотелось бы закончить рассказ о приемах произнесения речи - исключение проявлений страха публичного выступления.

Для разных проявлений страха публичного выступления, столь часто встречающегося в жизни, медики даже придумали названия. Вот три из них:

лалиофобия (страх говорить), демофобия (боязнь толпы) и катагелофобия (страх выглядеть смешным). У этих заболеваний вполне определенные симптомы:

Ускоренный пульс

Поверхностное дыхание

Мышечные спазмы, воздействующие на голос

Пересохшая полость рта

Расширение глаз

Потные ладони

Напряженные нервы

Нервозность перед группой не является психической или психологической неполноценностью. Это нормальная и здоровая реакция нашего тела. Это способ природы помочь нам достичь наилучшего. Ни в коем случае нельзя использовать лекарства от нервного напряжения, влияющие на рассудок или меняющие настроение. Нужно использовать простые и эффективные правила.

1. Дышите глубже

2. Напрягите мышцы рук перед выходом к аудитории, снимите спазмы мышц и напряжение нервов.

Представьте себе другой интерьер, хорошие декорации, сопровождающие презентацию.

Выучите наизусть первые две минуты выступления

Сделайте шпаргалки

Появитесь на один час раньше

8. Встречайтесь, здоровайтесь и разговаривайте. Стоит найти возможно заранее до выступления встретиться, поздороваться и поговорить с некоторыми из слушателей. Это производит эффект причастности к аудитории.

Чем больше Вы знаете об аудитории, и чем больше они знают про Вас, тем большую легкость Вы все ощущаете. Вы перестанете быть чужими, а станете людьми, которые собрались вместе на какой-то отрезок времени для обсуждения общих интересов.

Следует отметить, что основные правила риторики являются универсальными, т. е. они применимы в большинстве ситуаций, при которых возникает необходимость публичного выступления.

Как на этапе подготовки так и во время выступления необходимо помнить о том, что существуют определенные средства, позволяющие сделать нашу речь более выразительной, яркой и эмоциональной. Эти средства направлены на то, чтобы аудитория не теряла интерес к выступлению и не оставалась при этом на уровне пассивного восприятия услышанного, а почувствовала сопричастность с тем, о чем говорит выступающий.

Установлению подобного контакта оратора со слушателями способствуют в первую очередь интересная тема выступления и его продуманная смысловая структуризация. Однако, даже если достаточно официальный, деловой доклад не будет подкреплен умением оратора воплотить хорошо подготовленный с точки зрения логики текст в живую, немонотонную речь, активность восприятия слушателями смысла выступления явно снизится, и его цель будет достигнута не полностью. При этом под целью выступления следует понимать не только убеждение слушателей в каких-либо высказываниях и склонение аудитории к точке зрения оратора, но и простое информирование о событиях или принятых решениях. Следует помнить, что возможности эффективного восприятия устной информации ограничены, особенно если выступление значительно по своей продолжительности.

Исходя из этого, большое значение приобретают некоторые приемы повышения выразительности речи. При подготовке к тренингу всегда следует помнить о том, что общение с аудиторией — это возможность заявить о себе, обратить на себя внимание, и от того, насколько удачно это произойдет, во многом зависят ваш авторитет, ролевой статус в студенческой группе, на курсе. Поэтому публичного выступления студенту не стоит бояться (что свойственно некоторым людям), а нужно использовать его не только с пользой для окружающих, но и с выгодой для себя.

Для того чтобы результаты выступления достигались более эффективно, следует помнить, что устная речь существенно отличается от письменной. Причем, как бы мы ни старались учесть это при написании текста речи, последующее механическое его зачитывание в той или иной степени высвечивает указанную особенность и, как правило, в негативном варианте. Простое озвучивание заранее написанного текста приводит к тому, что выступление воспринимается тяжеловесно, многие фразы неудобны для слухового восприятия и т. п.

Устная речь должна выгодно отличаться от письменного текста. Это достигается за счет использования средств повышения выразительности выступления. О необходимости их применения следует помнить всегда, даже если у вас не было времени на подготовку к публичному высчтуплению. Тем более стоит продумывать характер их использования при наличии подготовительного периода. У хороших ораторов все удачные речевые приемы воспринимаются как экспромт, хотя в большинстве случаев они являются заранее продуманной «домашней» заготовкой.

Это лишний раз доказывает, что не следует пренебрегать этапом подготовки к выступлению.

Использование средств выразительности публичной речи включает в себя следующее.

Варьирование тональностью выступления. Любое устное выступление даже достаточно официальное не должно быть монотонным лишенным особенностей подачи различных его структурных частей. В практике выделяют несколько разновидностей тональности выступления. Она может быть: мажорной, минорной, торжественной, упрекающей, предупреждающей, просящей, шутливой, строгой. Варьирование тональностью выступления может происходить в зависимости от общей тематики и направленности выступления, смыслового акцента, падающего на его различные структурные части. Тональность выступления может зависеть от состава аудитории (например, возрастного или должностного), от ее общего настроя на восприятие речи. Выбор той или иной тональности в процессе выступления служит более яркому раскрытию основной мысли, заложенной оратором в различные части или в выступление в целом.

Выделение главных мыслей. Как правило, любое сообщение, имеет различную смысловую нагрузку, меняющуюся по ходу выступления.

Одни части выступления можно рассматривать в качестве его основных тезисов, другие следует отнести к разряду комментариев, пояснений, деталировки. Восприятие будет более осознанным, его смысловое воздействие на слушателей станет более глубоким, если по ходу выступления оратор отделяет главные мысли от вспомогательных высказываний и разъяснений. Для этого следует использовать такие речевые элементы как короткие паузы (не нарушающие, однако, общего хода выступления), изменение темпа речи, высоты голоса и т. п. Слушателями более естественно воспринимаются основные мысли, произносимые в относительно медленном темпе, и вспомогательные суждения (комментарии, разъяснения), — в несколько ускоренном. Аналогично, наиболее важные моменты выступления целесообразно представлять более громким, твердым голосом.

К средствам выразительности речи следует отнести некоторые стилистические. Среди них можно выделить следующие.

Постановка в ходе выступления риторических вопросов. Традиционно к риторическим относят вопросы, заранее предполагающие определенный ответ (как правило, да или нет). Нельзя сказать, что риторические вопросы несут глубокую смысловую нагрузку. Их использование в письменной работе за редкими исключениями вряд ли оправданно. Но по ходу устного выступления применение риторических вопросов позволяет наладить необходимый контакт с аудиторией, побуждает слушателей к более активному восприятию речи, вызывает чувство сопричастности с говорящим. Конечно, в данном случае оратору не должно изменять чувство меры, иначе речь превратится в пустопорожнее произнесение общих фраз.

Использование форм диалога. Постановку риторических вопросов в определенной степени можно считать формой диалога. Другие варианты этой стилистической формы речи, как и в предыдущем случае, способствуют установлению контакта выступающего с аудиторией, заставляют слушателей (иногда даже неосознанно) включиться в мыслительный процесс, сопровождающий произносимые оратором слова. Подобный эффект достигается за счет обращений выступающего к аудитории. Эти обращения, как правило, облекаются в форму нейтральных фраз, позволяющих тем не менее повысить роль слушателей в обеспечении общей благоприятной канвы выступления, поднять их заинтересованность в его восприятии.

Обращения говорящего к аудитории могут быть как общими, т. е. направленными ко всем слушателям одновременно, так и персональными, т. е. обращенными к определенной части аудитории. Использование форм диалога не должно превращать выступление в дискуссию (если такая цель не ставилась изначально). Поэтому обращения к аудитории должны предполагать лишь мыслительную или краткую словесную реакцию с ее стороны.

Призыв к действиям. Сопричастность слушателей с говорящим, их заинтересованности в восприятии слов, произносимых с трибуны, в немалой степени способствует обращенный к аудитории призыв к взаимодействию и сотрудничеству по озвученным в процессе выступления проблемам. Даже если эти обращения направлены к определенной части слушателей, они вызывают общее оживленное внимание к сути высказываний и предложений.

Использование примеров. Их роль как стилистической формы выразительности речи аналогична образным сравнениям и поговоркам. Примеры могут быть представлены в форме конкретных ситуаций, подтверждающих те или иные положения доклада. Примеры могут использоваться также в косвенной форме (так называемая форма косвенных примеров). Подобными косвенными примерами могут быть фрагменты литературно-художественных произведений, кинофильмов, спектаклей (желательно достаточно известных). К косвенным примерам можно отнести также анекдоты, случаи из жизни известных людей и т. п. Следует помнить, что излишнее или неумелое применение косвенных примеров (отчасти и непосредственных описаний производственных ситуаций) ведет к нарушению общей структуры выступления, уводит слушателей от четкого восприятия его стержня, может способствовать тому, что оратор просто не успеет в отведенное время раскрыть главные положения своего доклада.

Применение повторов. Для акцентирования внимания слушателей на какой-либо важной мысли, конкретной информации (выраженной, например, в цифровой форме) выступающий может применить такой достаточно распространенный в риторике прием, как повторы. Как и любым другим способом повышения выразительности речи, использованием повторов не следует злоупотреблять, а количество повторов одной фразы (или иного элемента речи) не доводить до абсурда.

Демонстрация заинтересованности и убежденности. Наверняка каждый из нас может подтвердить, что общее настроение выступающего, его отношение к тому, что он говорит, передается аудитории. Если докладчику или лектору неинтересен предмет разговора, это сразу же отражается на слушателях, им становится, как правило, также неинтересно. Внимание аудитории распыляется, мысль слушателя перестает следить за ходом рассуждений выступающего. Если оратор не демонстрирует своей убежденности в актуальности темы выступления, в необходимости решать названные им проблемы, которые он поднимает по ходу доклада — равнодушие выступающего начинает чувствовать аудитория и ее контакт с докладчиком нарушается, она перестает эффективно воспринимать предлагаемую ей информацию.

Итак, еще раз следует подчеркнуть, что устная речь отличается от письменного текста. Это создает дополнительные проблемы во взаимоотношениях с аудиторией, если выступающий просто зачитывает текст. В то же время устная речь имеет целый ряд преимуществ, выгодно отличающих ее от письменной работы. Эти преимущества надо использовать, чтобы окружающие воспринимали ваше выступление как речь интересного оратора.

Готовясь к тренингу публичной речи, не обходимо знать требования к культуре публичного выступления.

Правильность — не единственное, но главное коммуникативное качество речи. Почему главное? Прежде всего потому, что правильность речи обеспечивает ее взаимопонимаемость и единство. Нет правильности — не могут сработать иные коммуникативные качества — точность, логичность, уместность и т.п. Правильность речи всегда ведет к соблюдению норм литературного языка, неправильность — к отступлению от них.

Точность издавна осознается как одно из основных достоинств речи. Уже в античных руководствах по красноречию первым требованием, предъявляемым к речи, было требование ясности. Содержание, которое вкладывалось древними теоретиками риторики в это понятие, во многом адекватно современному понятию точности. В частности, Аристотель считал, если речь неясна, то она не достигает цели; достоинство слога — быть ясным.

Точность — одно из коммуникативных качеств речи. Точность можно определить на основе соотношения «речь — действительность» и «речь — мышление». Точность речи — это, прежде всего, строгое соответствие слов обозначаемым предметам, явлениям и процессам. Допустимо и иное понимание точности, как соответствие между общепринятым значением слова и его применением в речи. Но дело в том, что указанное соответствие устанавливается и проверяется на основании соотношения «слово в речи — предмет» и вне данного соотношения не осознается.

Сформулируем основные условия, способствующие созданию точной речи. Они могут быть экстралингвистическими и структурными (собственно лингвистическими). В частности, знание предмета речи — это условие экстралингвистическое, если иметь в виду уровень непосредственной коммуникации — собственно речи. Ведь знание предмета речи оратор получает до (а чаще всего — задолго до) момента своего выступления перед аудиторией. Но это же условие оборачивается и лингвистической стороной, если учитывать взаимосвязь языка и сознания, а также то, что познание осуществляется, главным образом, в языковых формах. Языковая система — это мощный инструмент познания, постижения бытия. Как известно, с развитием речи, с более глубоким и детальным усвоением системы языка у человека совершенствуются и его познавательные способности. Активизация, совершенствование познавательных способностей, в конечном счете, помогают избегать в речи фактических неточностей, вызванных поверхностным, неглубоким знанием действительности.

Второе условие — непосредственно лингвистическое. Знание языка, его системы, потенций — непременное условие достижения точности речи.

Третье условие основывается на первых двух. Речь идет об умении соотнести знание предмета речи со знанием языковой системы и ее возможностей в конкретном акте коммуникации. В ораторской речи необходимо всякий раз устанавливать точное соответствие между ее предметом (содержанием) и словом (формой).

Какие же лингвистические средства используются в подготовке речи для придания ей необходимой точности?

Во-первых, это верное словоупотребление. Точность речи связана с лексическим уровнем в системе языка. Верное словоупотребление — понятие достаточно объемное, его можно конкретизировать.

Подобного рода ошибки легко подмечаются аудиторией и смазывают общее впечатление от речи. Вот пример неточного словоупотребления. В статье известного политика, опубликованной в одной из газет, в частности, была использована фраза: «...нами было уделено основное внимание». Так говорить нельзя, правильным считается выражение — «особое внимание».

Верное словоупотребление предполагает знание, четкое употребление полисемии. Значения многозначного слова реализуются в разных контекстах, в различной сочетаемости слов. В ряду словоупотреблений многозначного слова существует то инвариантное значение, которое и связывает в нечто целое эти значения, оставляя их в рамках одного слова. Однако оно может придавать конкретному значению признаки, исходящие от иных значений слова. И тогда они могут вступить в коллизию с основным значением. Например, один из известных политиков, публично заявил следующее: «Моя семья не имела никакого отношения к политике. Я родился в нормальной семье». Обратите внимание: слово «нормальный» употреблено в данном случае вместо слова «обычный», «обыкновенный». Неточно выбранное слово и дало комический эффект, поскольку само оно полисемично (в одном из значений оно, действительно, сближается со словами «обычный», «обыкновенный», а в другом имеет смысл «психически здоровый»). Оратор невольно использовал контекст, допускающий оба указанных значения, что и привело к комическому эффекту.

Верное словоупотребление предполагает также четкое разграничение омонимов. Незнание последних часто приводит к нарушению точности словоупотребления, к каламбурам и двусмысленности. Верное словоупотребление требует разграничения в словоупотреблении однокоренных слов, близких по значению и по сфере употребления, но разных по словообразовательной структуре (паронимов). Похожи эти слова и по звучанию, что увеличивает опасность их неразличения в ораторской речи. Имеются в виду такие слова, как «основать» и «обосновать», «войти» и «взойти», «нетерпимыый» и «нестерпимый» и т.п. И, наконец, верное словоупотребление требует хорошего знания значения слов определенной, относительно узкой сферы употребления (иноязычных, профессиональных, научных, архаичных и др.). Таковы в целом основные лингвистические условия, способствующие созданию точной речи.

Немаловажным является знание функциональных стилей.

Функциональные стили характеризуются определенной системой языковых средств, устойчивым употреблением нейтральных (т.е. общеупотребительных, не закрепленных за каким-нибудь одним стилем) и стилистически окрашенных элементов языка — лексических и грамматических. Каждый стиль требует особых средств выражения и содержит определенную систему правил употребления языковых средств. В развитии стилей в настоящее время существуют две противоположные тенденции: во-первых, взаимопроникновение (интеграция) стилей и, во-вторых, оформление каждого стиля в относительно самостоятельную речевую систему (дифференциация).

Каждый из функциональных стилей реализуется в двух формах — устной и письменной, что, в свою очередь, зависит от формы общения — непосредственной или опосредованной (письменные документы, средства массовой информации и т.п.). Для различных стилей в разной степени характерна та или иная форма общения. Например, для разговорного стиля более типична устная форма (прямой контакт участников общения), а для научного и официально-делового — больше письменная.

Рассмотрим разговорный и официально-деловой стили речи.

Разговорный стиль относится к устной форме функционирования языка. Однако некорректно смешивать понятия «устная речь» и «разговорный стиль», поскольку первое — явление, более объемное по своему содержанию. К внутристилевым особенностям разговорного стиля относятся непринужденность, конкретность, экспрессивность выражения. Собственно языковые черты данного стиля обусловлены его внутристилевыми особенностями.

Для разговорного стиля характерно преобладание слов с эмоционально-экспрессивной окраской, с помехи «ироническое», «шутливое», «ласкательное», «бранное», «уменьшительное», «презрительное» и т.п. В разговорном стиле обычно употребляются слова с конкретным значением, названия лиц и значительно реже — слова с отвлеченным значением. Кроме специфически разговорных слов существуют слова, являющиеся разговорными только в одном из переносных значений.

Разговорный стиль характеризуется рядом словообразовательных и морфологических особенностей. К ним относятся употребление существительных с суффиксами -ан, -ун, придающих объекту определенную окрашенность (болтун, несун, болван, интриган, летун); употребление суффиксов существительных женского рода -щин(а), -н(я), обозначающих отвлеченные понятия (мазня, резня, халявщина, чертовщина); употребление существительных с суффиксом -ик(к), постоянно теряющих значение уменьшительности (окошко, лукошко, ножик); употребление некоторых глаголов с приставками из-, вы-, по-, от-, рас- (изловчиться, выбалтывать, постоять, откормить, расхотеть) и др.

В русском языке имеется довольно значительная совокупность синтаксических средств разговорной речи (синтаксических конструкций с междометиями, частицами, восклицательными местоимениями и наречиями, вводными словами и предложениями, устойчивых словообразований). В целом же для синтаксиса разговорной речи характерны умолчания, незаконченность высказываний, обилие эллипсов и неполных предложений, слов-предложений, многочисленных повторов, вставных конструкций, употребление вопросительных и восклицательных предложений, риторического вопроса как формы эмоционального утверждения или подведения итога, инверсии различных частей речи (особенно прилагательных в роли определения в именных словосочетаниях), ослабление синтаксических форм связи между частями высказывания, употребление бессоюзных сложных предложений, доминирование сложно-сочиненных предложений, диалогический характер высказывания.

Разговорной речью пользуются в определеных стилистических целях. Ее роль особенно ярко проявляется в речи на публике, где она часто выполняет функцию стилизации и оценки.

Таким образом, разговорный стиль, как правило, употребляется в обыденной речи. Его цель — общение, обмен мыслями, впечатлениями. Традиционная форма реализации этого стиля — диалог. В разговорном стиле отсутствует предварительный отбор языкового материала. В нем употребляются, наряду с нейтральными, сниженные разговорные языковые средства: слова и фразеологизмы, просторечные слова, эмоционально окрашенные слова, слова с переносным значением, частицы, междометия, обращения, вводные слова, слова-предложения, неполные предложения, повторы слов, ослабление синтаксических связей между словами и пр. При этом большую роль играют внеречевые средства общения: мимика, жесты, поза.

Что касается официально-делового стиля, то это словосочетание уже указывает на сферу его применения — в переписке физических и юридических лиц, в сообщениях государственной, общественной значимости. Его цель — информирование. Обычная форма реализации — монолог. В этом стиле имеют место предварительный отбор языковых средств, свои жанры: кодекс, закон, указ, постановление, устав, приказ, акт, протокол, коммюнике, инструкция, объявление и т.п. В официально-деловом стиле по преимуществу используются нейтральные языковые средства, слова в прямом значении. Широко употребляются стандартные выражения («принимая во внимание», «учитывая то обстоятельство, что», «следует думать» и др.), составные предлоги и союзы, отглагольные существительные, развернутые предложения. Он обычно не допускает употребления экспрессивных речевых средств и требует предельной точности словоупотребеления и выражения, которые должны исключать двойственные толкования. В официально-деловом стиле используются специальные слова и термины: общественно-политические, юридические, дипломатические и другие.

Научный стиль широко применяется учеными в публикациях исследовательских работ. Цель этого стиля — сообщение, объяснение общественности достигнутых научных результатов. Обычная форма его реализации — монолог. В научном стиле имеет место предварительный отбор языковых средств. Он реализуется в присущих ему жанрах: монография, статья, отчет, диссертация, отзыв, рецензия, аннотация, учебник, лекция и т.п. и всесторонне использует различные языковые средства: научные термины, специальную фразеологию.

Публицистический стиль предполагает использование высоких (торжественные) слов и фразеологизмов («держава», «преодоление», «подвигнуть» и т.п.), эмоционально окрашенных слов, частиц, междометий, несложных синтаксических конструкций, риторических вопросов, восклицаний, повторов и пр. В соответствии с основной целью в нем употребляются социально-политические, морально-этические, профессионально-возвышенные слова и фразеологизмы («депутатское согласие», «обороноспособность» «сострадание», «черное золото», «закон любви» и др.). Реализуется он в форме публичной речи, в жанрах публицистической статьи, очерка, памфлета, фельетона.

И, наконец, литературно-художественный стиль (стиль художественной литературы) присущ словесно-образному творчеству. Его цель — воздействие с помощью созданных писателями, поэтами, драматургами, литературными критиками и другими мастерами художественного слова произведений на мысли и чувства читателей, слушателей и зрителей. Художественный стиль предполагает предварительный отбор языковых средств. Фактически в нем для создания образов используются все известные науке языковые средства. Непосредственно он реализуется в форме драмы, прозы, поэзии, которые делятся на соответствующие жанры (например, трагедия, комедия, драма и другие драматические жанры; роман, повесть, новелла и остальная проза; стихотворение, басня, поэма, романс и другая поэзия).

Наиболее распространенным приемом обогащения речи является чередование в ней общеупотребительных и необщеупотребительных слов, использование фразеологизмов. Слова, употребляемые всеми, называются общеупотребительными. Слова, известные не всем говорящим на том или ином национальном языке, называются необщеупотребительными. К ним относятся диалектные и профессиональные слова. Диалектные слова — это слова, употребляемые только жителями той или иной местности.

Профессиональные слова— это слова, употребляемые в речи людей, объединенных какой-либо профессией, специальностью. Например, юристы используют такие слова, как: арест, презумпция невиновности, привлечение к ответственности, алиби и т.д.

Иностранные слова используются в украинском, руссках языке в силу разных причин: для наименования заимствованных предметов, новых понятий и явлений, для уточнения их названия. Например, упоминаемое выше профессиональное слово «гангстер» заимствовано из английского языка (англ. gang — шайка, банда). Аналогично и происхождение таких слов, как «дистрибьютор» (англ. distributor— фирма, осуществляющая сбыт на основе оптовых закупок у крупных промышленных фирм-производителей), «легитимность» (лат. legitimus — согласие с законами, законный, правомерный, надлежащий, должный, правильный — юридический термин, применяемый для характеристики социального порядка, обладающего престижем, в силу которого он диктует обязательные требования и устанавливает образцы поведения физических и юридических лиц), «мобилизация» (франц. mobilization, лат. mobilis — подвижный — комплекс мероприятий по переводу на военное положение вооруженных сил, экономики и государственных институтов страны). При заимствовании чужие слова претерпевают фонетическое, смысловое, морфологическое изменения, а также изменения в своем составе.

Различают также устаревшие и новые слова. Так, слова, вышедшие из активного повседневного употребления, называются устаревшими (например, «конка», «городовой», «дворецкий»). Новые слова, возникающие в языке, называются неологизмами (например, «перестройка», «гласность»,«ваучер», «промоушн», «кастинг»).

Что касается фразеологизмов, то это — устойчивые сочетания слов. Лексическое значение имеет фразеологизм в целом, например: «бить баклуши» — бездельничать; «за тридевять земель» — далеко. Фразеологизмы придают высказыванию наглядность, ассоциативность, эмоциональную выразительность, служат средством убеждения. В состав русской фразеологии входят также устойчивые, неразложимые единицы языка, которые по своей структуре являются не словосочетаниями, а предложениями. К их числу относятся крылатые выражения, общеизвестные афоризмы, цитаты из произведений литературы, науки и искусства, ставшие употребительными, а также пословицы и поговорки.

Приведем несколько примеров фразеологизмов: «бесструнная балалайка» — в значении «очень болтливый человек» (неодобрительное); «отставной козы барабанщик», «административный угар» — иронические устойчивые словосочетания; «кисейная барышня», «телячьи нежности» — пренебрежительные. Разнообразие лексики, эмоциональная окраска фразеологизмов, их оценочность и образность делают речь одним из самых ярких и действенных средств выразительности и аргументации. И не случайно в судебных речах, выступлениях юристов на публике используются самые разнообразные лексические и фразеологические средства. Хотя, по мнению того же А.Ф. Кони, здесь необходима мера. В частности, Кони полагал, что в судебной речи иностранный элемент «допустим, но его следует тотчас же объяснить, а объяснение должно быть кратким, начеканенным...Лучше не допускать трудно понимаемых иронии, аллегорий и т.п.» . Он отмечал: «В моей судебной практике я старался заменить слово alibi, совершенно непонятное огромному большинству присяжных, словом "инобытность", вполне соответствующим понятию alibi, — и название заключительного слова председателя к присяжным — резюме — названием "руководящее напутствие", характеризующим цель и содержание речи председателя. Эта замена французского слова resume, как мне казалось, встречена была многими сочувственно. Вообще привычка некоторых из наших ораторов избегать существующее русское выражение и заслонять его иностранным или новым обличает малую вдумчивость в то, как следует говорить. Новое слово в сложившемся уже языке только тогда извинительно, когда оно безусловно необходимо, понятно и звучно .

Начинающему юристу полезно знать, что существуют такие стилистические и семантические приемы в лексике и фразеологии, которые существенно обогащают нашу речь.

К стилистическим приемам, прежде всего, относится особое использование фразеологизмов, выражающееся в их дефразеологизации, когда устойчивое сочетание употребляется в измененном виде: с лексической заменой его компонентов, с пропуском какого-либо компонента, с синтаксической или морфологической перестройкой, с усечением части сочетания. Например, во фразе «критика почтила пьесу молчанием» автор, заменив в клише «почтить память усопшего вставанием» слова «вставание» на «молчание», а «память» — на «пьесу».

Другой стилистический прием — создание на базе известных слов неологизмов оценочно-номинативного характера: «прихватизация» (криминальные приватизация, разгосударствление собственности); «демократура», «образованщина». Последнее слово создано по модели таких слов, как «обломовщина», «групповщина». Очень распространенный прием — разного рода контрасты: между обозначаемым и обозначающим, между словами в предложении, между словом и коммуникативной ситуацией. Например, известный отечественный адвокат П. Александров в речи по делу Веры Засулич, обвиненной в умышленном покушении на убийство петербургского градоначальника Трепова, использовал следующее выражение: она (Засулич) «может выйти отсюда осужденной, но она не выйдет опозоренною» . В данном случае в результате создающегося контраста выражается глубокое сомнение в том, что суд способен вынести справедливое решение, общественность его поддержит, а осужденная испытает позор и унижение. То есть осудить — не значит опозорить преступника.

Чрезвычайно экспрессивен контраст отечественной действительности и описывающих ее подчеркнуто заимствованных слов, имеющих в русском языке точные синонимы. Очень выразительны в таких случаях экзотизмы, варваризмы, иноязычные вкрапления. Например: «Всякое должностное, начальствующее лицо представляется мне в виде двуликого Януса, поставленного в храме, на горе»; «Существовало сказание — апокрифического, впрочем, свойства, — что где-то русская розга была приведена в союз с английским механизмом, и русское сечение совершалось по всем правилам самой утонченной европейской вежливости»; «Тут не нужно целого шиньона, достаточно одного локона» (из защитительной речи Александрова по делу Засулич) .

Семантические приемы получили название тропов. Троп (буквальный перевод с греческого — поворот) — прием употребления слов и словосочетаний в таких контекстах, которые обнаруживают у них прежде неизвестные, новые смысловые оттенки, вступающие во взаимодействие со словарным значением слова, или которые допускают совмещение нескольких словарных значений слова. То есть в тропе всегда совмещается два семантических плана: коллективно-языковый и индивидуально-ситуативный.

Простейшим по структуре и очень распространенным тропом является сравнение, представляющее собой открытое сопоставление обозначаемого и обозначающего, например, защита «не станет обращаться к чувству судей, играть на нервах как на струнах» (из судебной речи В. Спасовича по делу Дементьева). Семантическая функция сравнения позволяет по-новому взглянуть на старое, уже известное. В основе сравнения всегда лежит один или несколько названных или неназванных признаков. В приведенном выше примере признак сравнения не назван, но предполагается целая серия их: форма струн позволяет играть на них, струны как нервы и наоборот, следовательно, играть на нервах — возбуждать нервную систему человека, вызывать различные эмоциональные состояния. Части сравнения могут соединяться с помощью ряда союзов («как», «точно», «словно» и др.) и слов «похожий», «подобный», «напоминающий» и т.п. Выбранное средство связи выражает разную степень уверенности говорящего в похожести предметов: союз «как» предполагает больше уверенности, чем союз «словно».

На основе сравнения строятся метафора, метаморфоза, олицетворение. Так, метафора основана на замещении общепринятого наименования предмета сравнительно редким. Замещение происходит по принципу сходства. Метафоры могут быть одночленными (вакцинацией занялась прокуратура; коррупция проникла в органы) и двучленными: «ветви рук», «книга жизни», «школа мужества», «огонь души» и др. К двучленным относится предикативная метафора («Как француженка, подсудимая... женщина минуты, не думающая о будущем» , — из судебной речи К. Халтулари по делу М. Жюжан) и атрибутивная («Я вижу фигуру Дмитрия Церетели: он весь огонь и ревность, он видел то, чего никто не мог видеть» — из речи П.Александрова на процессе по делу С. Модебадзе).

Метаморфоза выражается формой творительного падежа и имеет значение превращения похожего в тождественное. Например: «На месте происшествия дымились обломки автомашины, стрелой вылетевшей из-за поворота».

Если неодушевленному предмету или отвлеченному понятию приписываются свойства живого человека, метафора превращается в олицетворение. Например: «Еще весной благоухает сад, еще душа веселится и верит». В данном случае и сад, и душа изображены как живые существа.

Особая разновидность метонимии — синекдоха, в которой перенос наименования происходит по признаку количественных отношений: часть — целое. Например: «белые воротнички» — часть (элемент одежды управленческого персонала большинства фирм западных стран) может выступать в качестве заменителя целого (персонала управления). С помощью синекдохи выделяются детали, существенные для понимания целого и связанных с ним процессов. Поэтому выражение «беловоротничковая преступность в США» означает, что речь идет о правонарушениях, субъектами которых являются представители особой социальной группы — менеджеры ведущих фирм США.

Аллегория — это выражение отвлеченного понятия или идеи с помощью конкретного образа, помещенного в определенный сюжет или ситуацию. Новое обозначение и старое (обозначающее) связаны не похожестью или их смежностью, а концептуально. Классическое выражение аллегории — басня, в которой ключевая мысль, отраженная в морали, иллюстрируется сюжетной линией, а действующие лица являются носителями определенных качеств, свойств, образов и понятий. Функция аллегории — продемонстрировать сложное через простое. Наиболее часто в аллегории используются образы животных, которые в языковой культуре выступают носителями определенных качеств (например, змея— коварство, мудрость; заяц — трусость, лиса — смекалка; медведь — сила, самодостаточность, неповоротливость); закрепленные в общественном сознании образы предметов (в частности, весы — правосудие; лук и стрелы — любовь; скипетр— власть); образы известных литературных персонажей (Иуда — предательство; Плюшкин — скаредность, Дон-Жуан — непостоянство в любви).

Перифраза (или перифраз, парафраз, парафраза) состоит в замене однословного наименования лица, предмета, феномена или процесса описанием его существенных признаков, указанием характерных черт. Здесь важное значение имеет живая связь между заменяемым и заменяющим, так как она открывает нечто новое в том, что переименовывается. Перифраза — это явление, широко распространенное в устной и письменной речи. Она избавляет оратора или автора от назойливых повторов, устраняет монотонность изложения и часто заключает в себе оценочное суждение.

Особой разновидностью перифразы является эвфемизм, предполагающий уклонение от прямого наименования в силу запрета или сложившихся традиций. Указанный троп активно используется в современной общественно-политической лексике: «из заслуживающих доверие источников»; «деструктивные элементы»; «сотрудники компетентных органов», «лица кавказской национальности» и т.п.

Если заменяемое и заменяющее находятся в отношениях противоположности, возникает ирония, которая строится на несовместимости общеязыкового, логического и текстового значения слова. Например, если пожилого человека назвать «шустрым юношей», шикарный лимузин — «тарантасом», а комнатушку в коммуналке — «покоями», то все эти наименования ироничны. Функция иронии — подчеркнуть несовместимость сказанного с реальностью, создать комический эффект. Небезынтересно, что еще один прием создания комического эффекта — сложная обработка фразеологизма. «Едва оперится человек совершеннолетием, он пишет векселя; вексель давно уже низведен на степень простой дружеской расписки» (В. Жуковский). В данном примере подверглось изменению выражение «возводить в степень», что, собственно, и придало тексту ироническую окраску.

Оксюморон — троп, заключающийся в соединении слов, называющих взаимоисключающие понятия. Например: «мучительно счастлив»; «нарядно обнаженный»; «обречены на жизнь»; «с ужасом восторга»; «на краю бесконечности» и др. Смысловая функция оксюморона— отражение сложности и противоречивости описываемого лица, предмета, явления, процесса.

Гипербола и литота — тропы, которые признак, свойство, качество не приписывают субъекту или объекту, а только усиливают или ослабляют. Если признак усиливается — это гипербола (например: «бездонные глаза», «удушающая тоска», «невыносимая печаль»). Если признак ослабляется — это литота (например: «мужичок с ноготок», «в двух шагах», «мальчик с пальчик»).

Каламбур построен на несовместимости понятий, обозначенных похоже или тождественно звучащими словами. Рассмотренные выше тропы строились на обнаружении новых связей между словами и тем, что они обозначали.

Паронимическая аттракция основана на возникновении семантических отношений между разными словами (главным образом разнокоренными), имеющими сходство в звучании «истерический исторический подход»; «отрава моя и отрада»; «ковыльная быль». То есть два похоже звучащих слова, не связанных в языке смысловыми отношениями, будучи синтаксически объединены соединительной или подчинительной связью, вступают между собой в смысловые отношения.

Звуковой повтор — это повтор звуков (но не букв), не достигший паронимического уровня. Повторяться могут одни и те же или однотипные в каком-либо отношении звуки: гласные — согласные, узкие— широкие, мягкие — твердые, звонкие — глухие, шипящие — свистящие и пр. Различают повторы звукоподражательного и семантического типа. В последнем случае они подчеркивают те смысловые отношения, которые складываются между словами в тексте. Повтор одинаковых или однотипных согласных получил название аллитерации, гласных — ассонанса. Например: «как на горке, на пригорке в доме у мента Егорки состоялися разборки» (частушка).

Эпитетом называют художественное, образное (а не логическое) определение. Следовательно, здесь имеет значение не само определение, а сочетание, которое оно образует со своим определяющим, и в котором открывается та или иная новая сторона определения. По характеру смысловых отношений между определением и определяющим эпитет может быть усилительным {«несмываемый позор», «протяжный вой»); уточнительным {«закон карающий», «ямщик лихой»); метафорическим («ядовитый взгляд», «ехидная усмешка»); метонимическим {«лысый камень», «звонкая сталь»).

Аллюзия— это ссылка на какой-либо мифологический, литературный, исторический факт, причем без прямого указания на источник. Этот троп рассматривают как скрытое цитирование. Аллюзия рассчитана на культурно-исторический опыт субъекта речи и его адресата, сфера ее преимущественного употребления — художественная литература, публичная речь. Например, мифологические образы «туманный Альбион» и «северная Пальмира» ассоциированы с современными Великобританией и Санкт-Петербургом.

Тропы встречаются во всех сферах речевой деятельности, кроме, пожалуй, официально-деловой. Но основная сфера их функционирования — художественная литература, устная и письменная публицистика. Различия между художественным тропом и тропом публицистическим носят качественный характер: первый является средством социальной оценки, привлечения внимания адресата, воздействия на него. Второй — раскрытия содержания, дополнительных смысловых приращений. Публицистические тропы, имеющие серийно-типизированный характер, получили название штампов. Например: «резкая отповедь», «бархатная революция», «парад суверенитетов», «война законов», «морские ворота», «стальная магистраль», «своевременное решение» и т.п. Штампы в известной степени облегчают автору или оратору работу над текстом (готовая образность), а адресату — его адекватное понимание. С другой стороны, они же и обесценивают текст, поскольку в результате частого употребления образность в них нейтрализуется, смысловое наполнение постепенно выветривается.

Еще один комплекс средств обогащения речи оратора — фигуры. Фигура (в переводе с латинского «очертание, вид, оборот речи»)— это синтаксическая конструкция, рассчитанная на оказание воздействия на слушателя, читателя. Если тропы являются формами мысли, то фигуры — это формы речи. Функция фигур — выделить, подчеркнуть, усилить ту или иную часть высказываний. Фигуры служат выражением эмоциональности говорящего, средством передачи его тона и настроения слушателям. Фигуры наиболее активизируются в художественной речи, особенно поэтической, но и многие их разновидности достаточно активны в различных жанрах публицистики, видах устной речи.

В зависимости от синтаксической структуры и выполняемой функции все многообразие фигур может быть сведено в несколько групп. Это фигуры,

построенные на основе повтора;

построенные на изменениях в расположении частей синтаксических конструкций;

связанные с изменением объема высказывания;

собственно риторические фигуры.

К фигурам, построенным на основе повтора, относятся анафора, анадиплосис, кольцо, эпифора. Повтор — это упорядоченное повторение слова, словосочетания и лаже большей синтаксической единицы.

На основе повтора формируется параллелизм — повтор смежных синтаксических конструкций: предложений или их частей. Параллелизм, как правило, сопровождается лексическим повтором, что создает фон для сопоставления высказываний. Например: «Подсудимый показал, что встречался с Петровым неоднократно по делам службы. Он знал распорядок дня жертвы. Следовательно, подсудимый учитывал, что в это время Петров будет на работе»; «По виду ~ - закусочная, по содержанию — притон, где бандиты сбывали краденое».

На основе параллелизма формируется антитеза — противопоставление двух высказываний. Например: «Как бы далеко ни отстояло исполнение мысли, овладевшей душой, аффект не переходит в холодное размышление и остается аффектом. Мысль не проверяется, не обсуждается, ей служат, ей рабски повинуются, за ней следуют. Нет критического отношения, имеет место только безусловное поклонение» (П. Александров).

Если перечисляемые единицы находятся в синонимических отношениях (языковые или контекстуальные синонимы) и расположены в порядке нарастания или ослабления какого-либо признака, перечисление приобретает форму градации. Например: «Каждое недоразумение, каждое сомнение, которое является у лиц, производящих дознание и следствие, каждая их иногда невольная ошибка тотчас же обращается в пользу заявленного подозрения; за них хватаются как за искру и раздувают в пламя, освещающее дело совсем не с той стороны, на которой была истина» (П. Александров).

Если рассмотренные выше фигуры основаны на различного рода повторах, то фигуры, построенные на изменениях в расположении частей синтаксических конструкций, связаны с изменениями и нарушениями в расположении частей внутри синтаксической конструкции. К ним относятся инверсия (перестановка); сегментация (вычленение); парцелляция и парентеза (вставка, внесение). Рассмотрим, в частности, инверсию.

Инверсия — это немотивированное развитием мысли нарушение грамматического порядка слов. Следствием инверсии является появление или усиление экспрессивности речи (ее субъективной направленности). Наиболее устойчив порядок слов в словосочетаниях определенного типа, поэтому и нарушение его становится особенно ощутимым, запоминающимся.

Что касается собственно риторических фигур, то их цель — усиление выразительности речи. Здесь эффект достигается использованием синтаксических единиц, имеющих ярко выраженную эмоциональную окраску. К ним относятся: риторический вопрос, риторическое обращение и риторическое восклицание. Например: «Я думаю, не ошибка ли? Зачем здесь фигура с классическим кошельком, — фигура, которую мы обыкновенно видим в группе двенадцати. Не оттуда ли она, от той случайно разрозненной группы?» (П. Александров); «Ах! Господа судьи, как бы мы хорошо себя чувствовали, если бы за вашим столом сидели теперь наши родственники, хотя бы и не нашего подбора. Как не порадеть родному человеку!» (П. Александров); «Нельзя же забывать, что здесь разрешается не теоретический вопрос, подлежащий еще научной критике, доступный всяческим поправкам, а разрешается вопрос жизненный ...Речь идет об участи человека!» (Н. Карабчевский).

Завершая разговор о языке и стиле публичного выступления, отметим, что способов и средств обогащения языковой культуры юриста, равно как и приемов повышения эффективности его речи, множество. Следует, прежде всего, с вниманием и пониманием относиться к тем компонентам языка, которые повышают восприятие выступления и воздействуют на эмоционально-волевую сферу слушателей, определяя и регулируя их поведение. Необходимо также учитывать, что многие выдающиеся отечественные юристы внимательно анализировали работы мастеров художественного слова. Поэтому чтение художественной литературы должно быть настоятельной потребностью начинающего правоведа.

Литература.

1. Льюис Д. Тренинг эффективного общения. - М.: ЭКСМО-Пресс, 2002. - 224 с.

2. Ребрик С. Презентация: 10 уроков. - М.: ЭКСМО-Пресс. - 2004. – 200 с.

3. Кузищин В.И. - «История древнего Рима». М., 1994 . - 366 стр.

4. Рижский М.И. - «Цицерон Марк Тулий. Философские Трактаты». М.,1988. -524 с.

Всемирная история; Эллинистический и Римский периоды. Под ред. А.Н. Бадак , И.Е. Войничь, Н.М. Волчек и др. М., 1999 . - 685 с.

Молдован В.В. Риторика: загальна та судова: Навч. пociб. — 2-ге вид. — Біблогр.: С. 128 - 131. - К.: Юрінком Інтер, 1999. - 320 с.

Основи ораторського мистецтва. - К., 2002 - 562 с.

Стернин И.А. Практическая риторика. – М.: Изд-во: Центр «Академия», 2008. – 272 с.

Учбове видання