- •Контрольные вопросы для самопроверки по теме "Органы пищеварения":

- •Аускультация брюшной полости.

- •Перкуссия органов брюшной полости.

- •Определение свободной жидкости в животе

- •Перкуссия селезенки

- •Пальпация селезенки.

- •Пальпация поджелудочной железы.

- •Пальпация и перкуссия печени.

- •Перкуссия печени.

- •Пальпация желудка.

- •Пальпация печеночного и селезеночного угла толстой кишки.

- •Пальпация поперечной ободочной кишки.

- •Пальпация поперечной ободочной кишки.

- •Пальпация конечного отдела подвздошной кишки.

- •Пальпация слепой кишки.

- •Пальпация сигмовидной кишки.

- •Пальпация живота.

- •Осмотр живота.

- •Опрос при заболеваниях органов брюшной полости.

Пальпация поперечной ободочной кишки.

Восходящая кишка пальпируется в начальной части, которая является непосредственным продолжением слепой кишки; нисходящая — в конечной части, переходящей в сигмовидную кишку. Вначале пальпируют восходящую часть, затем нисходящую. При этом кисть левой руки ладонной поверхностью сначала подкладывают под правую половину поясницы, а потом под левую (для увеличения плотности задней брюшной стенки, так как пальпируемые отрезки ободочной кишки лежат на мягких тканях). Левая рука должна быть прижата к соответствующей половине поясничной области и направлена навстречу пальпирующей правой (это так называемая бимануальная пальпация). Полусогнутые в суставах и сомкнутые вместе пальцы правой руки устанавливают в области правого и левого фланков, по краю прямой мышцы живота, параллельно кишке, у места ее перехода в слепую (или сигмовидную) кишку. Во время вдоха больного поверхностным движением пальцев правой руки по направлению к пупку создают кожную складку. Во время выдоха, в момент расслабления брюшного пресса, пальцы погружают в брюшную полость до задней брюшной стенки, пока не появится ощущение соприкосновения с левой рукой. Затем скользящим движением пальцев правой руки кнаружи перпендикулярно оси кишки их перекатывают через восходящий (или нисходящий) отрезок (рис. 55, д, е). По свойствам эти отрезки во многом напоминают слепую и сигмовидную кишку, так как являются их продолжением, только они более ограничены в подвижности.

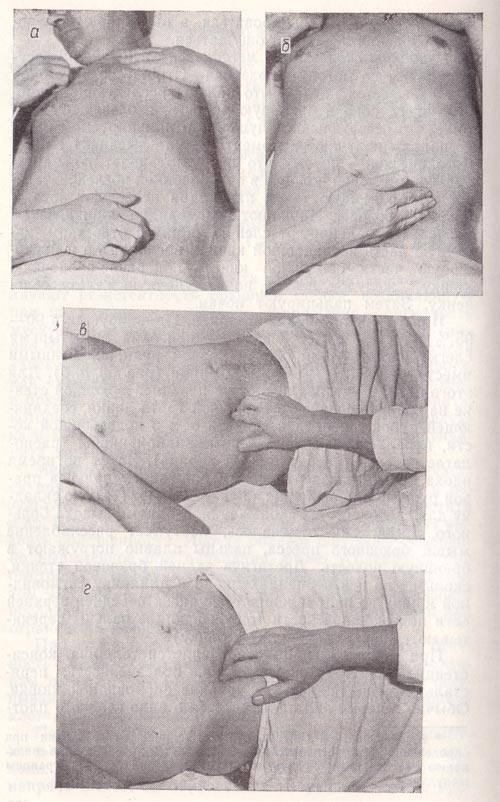

Рис. 55. Пальпация: д, е — соответственно восходящей и нисходящей частей ободочной кишки; ж — поперечно-ободочной кишки.

У здоровых людей, особенно у худощавых с тонкой и вялой брюшной стенкой, часто удается с помощью бимануальной пальпации прощупать восходящий и нисходящий отрезки ободочной кишки. Эта возможность возрастает при воспалительных изменениях того или иного отрезка и при развитии частичной либо полной непроходимости нижележащих отделов толстого кишечника, поскольку в таких случаях стенки кишки уплотняются и в них появляется урчание и болезненность.

Пальпация конечного отдела подвздошной кишки.

Конечный отрезок подвздошной кишки пальпируется в 75—85% случаев. Это единственный отдел тонкого кишечника, доступный пальпации у места впадения его в слепую кишку благодаря незначительной подвижности, относительно поверхностному расположению, а главное — возможности фиксации к плотной задней стенке брюшной полости и костям таза. Ориентиром для определения положения данного участка тонкой кишки является граница между наружной правой и средней третями линии, соединяющей передние верхние ости подвздошной кости. Конечный отрезок подвздошной кишки в этом месте имеет несколько косое направление (изнутри кнаружи и снизу вверх, из малого таза в большой) и впадает в слепую кишку, немного выше ее конца.

Рис.

55. Пальпация:

а, б - сигмовидной кишки

соответственно четырьмя пальцами и

локтевым краем мизинца;

в, г —

соответственно слепой и подвздошной

кишки.

Рис.

55. Пальпация:

а, б - сигмовидной кишки

соответственно четырьмя пальцами и

локтевым краем мизинца;

в, г —

соответственно слепой и подвздошной

кишки.

При пальпации конечного отрезка подвздошной кишки (рис. 55, г) пальцы правой руки, слегка согнутые в суставах и сложенные вместе, устанавливают параллельно длиннику этого отрезка. Во время вдоха пациента поверхностным движением пальцев вверх к пупку создают кожную складку. Во время выдоха погружают пальцы в брюшную полость, прижимают конечный отрезок подвздошной кишки к задней брюшной стенке и соскальзывают с него. Если пропальпировать указанный отрезок сразу не удалось, пальпацию следует повторить. При этом стенка кишки из расслабленного состояния под влиянием раздражения также переходит в состояние напряжения и уплотняется.

В норме конечный отрезок подвздошной кишки пальпируется в виде гладкого, плотного, умеренно подвижного, безболезненного, урчащего, меняющего консистенцию цилиндрика толщиной с мизинец (примерно 1 — 1,5 см), перистальтирующего под рукой. При спастическом состоянии подвздошной кишки он плотный, тоньше, чем в норме; при энтеритах — болезненный, характеризуется громким урчанием при прощупывании; при атонии или нарушении проходимости увеличивается в размерах, переполняется кишечным содержимым и дает шум плеска при пальпации. При воспалении конечный отрезок подвздошной кишки утолщается, становится болезненным, поверхность его несколько неровная. При брюшном тифе, туберкулезных язвах в кишке поверхность его бугристая.