- •Содержание

- •1. Создание схем 123

- •2. Технология составления отчета 129

- •Лабораторная работа №1 логические функции и схемы

- •1. Комбинационные схемы

- •2. Аксиомы алгебры логики

- •3. Тождества алгебры логики

- •4. Логические функции

- •5. Таблица истинности

- •6. Аналитическое представление логических функций

- •7. Карты Карно

- •8. Частично определенные логические функции

- •9. Система логических функций

- •10. Подготовка к выполнению работы

- •11. Порядок выполнения работы

- •12. Отчет по работе

- •13. Контрольные вопросы и задания

- •Варианты заданий Логические функции трех переменных

- •Системы логических функций четырех аргументов

- •Лабораторная работа №2 дешифраторы

- •1. Принцип действия дешифраторов

- •2. Каскадирование дешифраторов

- •3. Дешифратор в качестве демультиплексора

- •4. Структуры дешифраторов

- •5. Реализация логических функций на дешифраторах

- •6. Дешифратор десятичного кода

- •7. Подготовка к выполнению работы

- •8. Порядок выполнения работы

- •9. Отчет по работе

- •10. Контрольные вопросы и задания

- •Варианты заданий: Десятичные коды

- •Лабораторная работа №3 мультиплексоры

- •1. Мультиплексоры

- •2. Уравнение мультиплексора

- •3. Наращивание информационной емкости мультиплексоров

- •4. Реализация логических функций на мультиплексорах

- •5. Подготовка к выполнению работы

- •6. Порядок выполнения работы

- •7. Отчет по работе

- •8. Контрольные вопросы и задания

- •1.6. Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа № 4.1 двухступенчатые триггеры

- •1. Постановка задачи

- •2. Пример проектирования двухступенчатого триггера

- •3. Экспериментальное исследование триггера

- •4. Подготовка к выполнению работы

- •5. Порядок выполнения работы

- •6. Отчет по работе

- •7. Варианты заданий

- •Группа 2

- •Лабораторная работа № 4.2 триггерные структуры на d- и jk-триггерах

- •1. Проектирование триггерных структур на d-триггерах

- •2. Проектирование триггерных структур на jk-триггерах

- •2. Синтез синхронных счетчиков

- •2.1. Счетчик на jk–триггерах

- •2.1. Счетчик на d–триггерах

- •3. Организация переноса

- •4. Примеры схем и временных диаграмм

- •5. Контрольные вопросы

- •7. Подготовка к выполнению работы

- •8. Порядок выполнения работы

- •9. Отчет по работе

- •10. Варианты заданий

- •Лабораторная работа № 6 Регистры

- •1. Введение

- •2. Регистры памяти

- •3. Регистры сдвига

- •4. Цепи ввода и вывода информации в регистрах

- •5. Регистры сдвига с обратными связями

- •5.1. Простое кольцо

- •5.2. Кольцо Мёбиуса – счетчик Джонсона

- •6. Контрольные вопросы

- •7. Подготовка к выполнению работы

- •8. Порядок выполнения работы

- •2. Проектирование конечных автоматов

- •2.1. Проектирование конечного автомата без учета времени

- •2.2. Проектирование конечного автомата с учетом времени

- •3. Контрольные вопросы

- •4. Подготовка к выполнению работы

- •5. Порядок выполнения работы

- •6. Отчет по работе

- •6. Варианты заданий

- •Группа 2

- •Литература

- •Приложение

- •1. Создание схем

- •1.1. Технология построения схем

- •Путем настройки приборов можно осуществить следующее:

- •Графические возможности программы позволяют:

- •1.2. Исследование схем

- •1.3. Контрольные вопросы

- •2. Технология составления отчета

- •2.1. Требования к отчету

- •2.2. Вывод результатов на принтер

Литература

Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника. СПб.: БХВ – Санкт-Петербург, 2007. – 782 с.

Опадчий Ю.Ф., Глудкин О.П., Гуров А.И. Аналоговая и цифровая электроника. /Под ред. О.П. Глудкина. – М.: Горячая линия–Телеком, 2003. – 768 с.

Бойко В.И. Схемотехника электронных систем. Цифровые устройства/ Авторы В.И. Бойко, А.Н. Гуржий, В.Я. Жуйков, А.А. Зори, В.М. Спивак, В.В. Багрий. – СПб.: БХВ–Петербург, 2004. – 512 с.

Новожилов О.П. Основы цифровой техники/ Учебное пособие. – М.: ИП РадиоСофт, 2004. – 528 с.

Фрике К. Вводный курс цифровой электроники.– М.: Техносфера, 2003. – 432 с.

Калабеков Б.А. Цифровые устройства и микропроцессорные системы: Учебник для техникумов связи. – Горячая линия – Телеком, 2003. – 336 с.

Ёхин М.Н., Кальнин Б.И., Ковригин Б.Н. и др. Схемотехника ЭВМ. Лабораторный практикум: Учебное пособие./Под ред. Б.Н. Ковригина. Изд. 3-е, перераб. и доп. М.: МИФИ, 2006. 212 с.

Дорошенко А.Н., Логинов В.А., Федоров В.Н. моделирование дискретных устройств в системе ELECTRONICS WORKBENCH. Лабораторный практикум. – М.: Издательство МЭИ, 2004. – 62 с.

Дорошенко А.Н., Логинов В.А., Федоров В.Н. Разработка и исследование схем дискретных устройств. Лабораторный практикум. – М.: Издательство МЭИ, 2004. – 73 с.

Приложение

1. Создание схем

1.1. Технология построения схем

Electronics Workbench позволяет строить аналоговые, цифровые и цифро–аналоговые схемы различной степени сложности.

Прежде, чем создавать схему средствами Electronics Workbench, необходимо на листе бумаги подготовить ее эскиз с примерным расположением компонентов и с учетом возможности оформления отдельных фрагментов схемы в виде субблоков (подсхем).

Исследуемая схема собирается на рабочем поле при одновременном использовании мыши и клавиатуры. Применение в работе только клавиатуры невозможно.

При построении и редактировании схем выполняются следующие операции:

- выбор элементов и приборов из библиотек;

- перемещение элементов и схем в любое место рабочего поля;

- поворот элементов и групп элементов на углы, кратные 90 градусам;

- копирование, вставка или удаление элементов, групп элементов, фрагментов схем и целых схем;

- изменение цвета проводников;

- выделение цветом контуров схем для более удобного восприятия;

- одновременное подключение нескольких измерительных приборов и наблюдение их показаний на экране монитора;

- присваивание элементу условного обозначения;

- изменение параметров элементов в широком диапазоне.

Путем настройки приборов можно осуществить следующее:

- изменять шкалы приборов в зависимости от диапазона измерений;

- задавать режим работы прибора;

- задавать вид входных воздействий на схему (постоянные и гармонические токи и напряжения, треугольные и прямоугольные импульсы).

Графические возможности программы позволяют:

- одновременно наблюдать несколько кривых на графике;

- отображать кривые на графиках различными цветами;

- измерять координаты точек на графике;

- импортировать данные в графический или текстовый редактор, что позволяет произвести необходимые преобразования рисунка, оформить отчет или пояснительную записку и вывести результаты на принтер.

Если схема не помещается на экране монитора, любой ее участок можно просмотреть при помощи линеек прокрутки, расположенных справа и под рабочим полем.

После построения схемы и подключения приборов анализ ее работы начинается нажатием выключателя в правом верхнем углу окна программы.

Сделать паузу при работе схемы можно нажатием клавиши F9 на клавиатуре. Возобновить процесс можно повторным нажатием клавиши F9 или клавиши Pause в правом верхнем углу экрана.

Повторное нажатие выключателя в правом верхнем углу прекращает работу схемы.

Выбор нужного компонента производится из меню компонентов, которое выбирается нажатием левой кнопки мыши на одной из пиктограмм панели компонентов. При этом в меню компонентов появляются изображения соответствующих компонентов. После выбора меню компонентов нужный компонент при помощи мыши перемещается на рабочее поле.

Выделение объекта осуществляется при помощи мыши (под объектом подразумевается как один компонент, так и группа компонентов). При выборе одного компонента нужно установить указатель мыши на компонент (при этом изображение указателя изменится на «указывающий перст») и щелкнуть левой кнопкой мыши. Для выбора группы компонентов нужно установить указатель мыши в один из углов прямоугольной области, содержащей группу, и, нажав левую кнопку мыши, растянуть рамку до необходимых размеров, после чего отпустить кнопку. Выбранный объект изменяет свой цвет на красный. Снять выделение можно щелчком мыши в любой свободной точке рабочего поля.

Перемещение объекта по рабочему полю производится при помощи мыши или клавиш со стрелками на клавиатуре. Для перемещения объект нужно предварительно выделить, а затем при помощи мыши или стрелок на клавиатуре переместить в нужное место. При перемещении мышью установите указатель мыши на объект (при этом изображение указателя изменится) и, нажав левую кнопку мыши, перетащите объект.

Объект можно поворачивать на угол, кратный 90о. Для этого объект нужно предварительно выделить, а затем выбрать команду Rotate из меню Circuit или нажать Ctrl+R. При этом объект повернется на 90о против часовой стрелки. При повороте группы компонентов на 90о поворачивается каждый компонент, а не вся группа целиком.

Копирование объектов

осуществляется при помощи команды Сору из меню Edit или нажатием Ctrl+С. Перед копированием объект нужно выделить. После выполнения команды выделенный объект копируется в буфер. Для вставки содержимого буфера на рабочее поле нужно выбрать команду Paste из меню Edit или нажать Ctrl+V. После выполнения команды содержимое буфера появится на рабочем поле и будет выделено цветом.

Удаление объекта осуществляется командами Cut и Delete. Отличие состоит в том, что при выполнении команды Cut объект удаляется в буфер и может быть затем вставлен обратно на рабочее поле, а при выполнении команды Delete объект удаляется безвозвратно. Перед удалением объект также должен быть выделен.

Для соединения компонентов проводниками нужно подвести указатель мыши к выводу компонента. При этом на выводе компонента появится цветная точка. Нажав левую кнопку мыши, переместите ее указатель к выводу компонента, с которым нужно соединиться, когда на выводе этого компонента появится цветная точка, отпустите кнопку мыши. Выводы компонентов соединятся проводником автоматически.

Если требуется соединить уже существующие проводники, то необходимо на эти проводники поместить «узлы соединения проводников» из поля Basic (элемент в виде большой точки). После помещения на проводник точка оказывается красной. Чтобы она почернела, необходимо щелкнуть мышью по свободному месту рабочего поля. Если на точке будет виден светлый след от проводника, то электрического соединения нет и точку надо установить заново. После удачной установки к этому элементу можно подключить еще два проводника.

Для подключения вывода компонента к уже существующему проводнику необходимо проложить проводник от вывода компонента к нужному проводнику и после появления точки соединения, которая появляется автоматически, отпустить кнопку мыши.

Если соединение нужно разорвать, то курсор подводится к одному из выводов компонентов или к точке соединения проводников и при появлении цветной точки нажимается левая кнопка мыши, проводник отводится на свободное место, после чего кнопка отпускается (проводник при этом исчезает).

Для удаления проводника надо его выделить (подвести курсор к проводнику и щелкнуть левой кнопкой мыши), а затем нажать клавишу Delete. На появившийся запрос ответить OK. Если удалить компонент, то удалятся все подключенные к нему проводники.

Если в схеме компоненты размещены неаккуратно, то может потребоваться спрямить проводники, соединяющие компоненты. Это можно сделать, переместив компоненты и проводники так, чтобы проводники отображались прямыми линиями.

Для перемещения проводника подведите курсор к проводнику и нажмите левую клавишу мыши, курсор изменит форму (превратится в обоюдоострую стрелку), после этого можно переместить проводник в нужное место.

По умолчанию программа настроена так, что при любом перемещении элемента проводники, соединенные с ним, перетрассируются произвольным образом (изображение схемы становится неаккуратным). Чтобы избежать этого, в самом начале работы с программой, необходимо выполнить команду Schematic Options меню Circuit, в открывшемся окне выбрать закладку Wiring и указать опцию

If possible, do not move wires.

Все проводники в Electronics Workbench по умолчанию черного цвета, но цвет проводника можно изменить. Для этого нужно двойным щелчком по изображению проводника открыть окно выбора цвета и мышью выбрать требуемый цвет. Выбранным цветом будет окрашен не только проводник, но и временная диаграмма на осциллографе или логическом анализаторе, снимаемая с этого проводника.

Установка значений параметров компонентов производится в диалоговом окне свойств компонента, которое открывается двойным щелчком мыши по изображению компонента или командой Component properties из меню Circuit. В диалоговом окне при помощи мыши следует выбрать нужную закладку, ввести требуемые значения параметров компонента и нажать Accept (OK) для подтверждения или Cancel для отмены установки значений. Выбор модели компонента осуществляется в том же диалоговом окне свойств компонента. Здесь же можно и отредактировать значения ее параметров. Для этого нужно нажать кнопку Edit. При этом откроется окно свойств модели, в котором при помощи мыши и клавиатуры можно изменять значения ее параметров. Сохранить введенные значения параметров можно нажатием кнопки Accept (OK). После этого происходит возврат к предыдущему окну.

После построения схемы можно каждому компоненту присвоить позиционное обозначение или какое–либо имя. Это можно сделать в закладке Label окна свойств компонента, где нужно ввести обозначение или имя компонента и нажать клавишу Enter.

Для присвоения имен проводникам следует использовать «узел соединения проводников», который, как всякий компонент, можно именовать.

Присвоить позиционные обозначения можно также с помощью окна ввода текста (см. ниже).

В Electronics Workbench имеется семь приборов, формирующих различные воздействия и анализирующих реакцию схемы. Эти приборы представлены в виде пиктограмм, расположенных в меню приборов.

Для подключения прибора к схеме нужно мышью перетащить прибор из меню инструментов на рабочее поле и подключить выводы прибора к исследуемым точкам. Некоторые приборы нужно заземлять, иначе их показания будут неверными.

Расширенное изображение прибора выводится в окне, которое появляется после двойного щелчка мышью по уменьшенному изображению прибора. Закрыть это окно можно как любое окно приложений WINDOWS. Также можно использовать комбинацию клавиш Alt+F4.

В любой момент в схему можно вставить дополнительные простые компоненты (R, C и др.). Для этого нужно мышью переместить компонент в требуемую точку схемы и, поместив его над проводником, отпустить кнопку мыши. Компонент автоматически вставится в цепь.

После завершения операций по созданию и редактированию схемы на рабочем поле может остаться “мусор”. Чтобы удалить его, надо выполнить команду Arrange из меню Window.

В схеме можно разместить необходимые текстовые пояснения, используя окно ввода текста, которое вызывается из меню компонентов смешанного типа М перемещением текстового бокса А в рабочее поле и двойным щелчком по нему (по символу А) после перемещения. Шрифт выбирается как в приложениях Windows. Полученный текст можно перемещать по рабочему полю, редактировать (после двойного щелчка по нему) и удалять как обычный элемент.

Таким же способом можно присвоить позиционное обозначение или какое–либо имя любому элементу или проводнику.

Electronics Workbench позволяет объединять участки схемы в субблоки (подсхемы). Для этого необходимо выделить участок схемы, который нужно объединить в субблок. После выделения выбрать пункт Create Subcircuit в меню Circuit. На экране появится диалоговое окно. В строке Name нужно ввести имя субблока, затем нужно нажать одну из четырех кнопок:

- скопировать из схемы (Copy from circuit);

- выделить из схемы (Move from circuit);

- заменить в схеме (Replace in circuit);

- отмена (Cancel).

При нажатии кнопки "Скопировать из схемы" схема остается без изменений, а в поле компонентов Favorites появляется субблок с присвоенным ему именем.

При нажатии кнопки "Выделить из схемы" выделенный участок схемы на рабочем поле вырезается из схемы и помещается в окно с именем, присвоенным субблоку. В поле компонентов Favorites появляется изображение субблока с присвоенным ему именем.

При нажатии на кнопку "Заменить в схеме" выделенный участок схемы заменяется субблоком.

Если предполагается сделать субблоком всю созданную схему, то при выделении подсхемы внешние выводы надо оставить за пределами выделения. В этом случае субблок будет иметь внешние выводы, как обычный компонент.

Если потребуется создать у субблока дополнительный внешний вывод, то двойным щелчком по субблоку откройте его схему, создайте вывод внутри рамки, ограничивающей схему, а затем перетащите его мышью за пределы рамки.

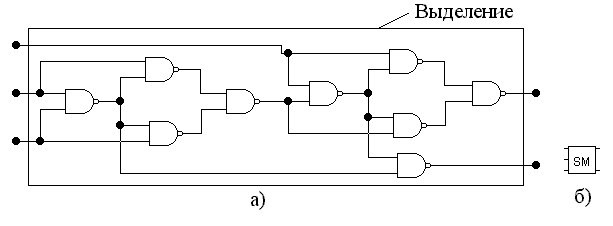

На рис. П1 показан пример создания субблока (а – исходная схема, б – субблок, заменяющий исходную схему).

Р ис.

П1. Пример создания субблока:

ис.

П1. Пример создания субблока:

а – исходная схема; б – субблок,

заменяющий исходную схему

Для удаления или переименования субблока необходимо щелчком левой кнопки мыши открыть поле компонентов Favorites, щелкнуть правой кнопкой мыши по этому полю, а затем щелкнуть левой кнопкой мыши по появившемуся сообщению Components Properties. В открывшемся окне выбрать нужный субблок и нажать клавишу Delete или Rename (при переименовании субблока появится окно редактирования имени, где надо внести необходимые изменения) и затем подтвердить выполненные действия.