- •Антикоагулянтные (противосвертывающие) механизмы

- •Регуляция свертывания

- •Тема: «Нервный центр. Свойства нервных центров»

- •3. Возбуждение в цнс может широко иррадиировать (перемещаться) от одного нервного центра (нц) к другим, часто расположенным в самых отдаленных зонах цнс.

- •6. Нервные центры обладают способностью суммировать возбуждения, поступающие к ним по афферентным каналам. Суммация может быть двух видов: временная и пространственная.

- •Координационная деятельность нервных центров

- •Обмен веществ в организме. Питание

- •Обмен энергии в организме. Основной обмен. Общий (Рабочий) обмен

- •1. Метод прямой калориметрии. 2. Методы непрямой калориметрии: а) метод Крога (неполный газовый анализ); б) метод Дугласа-Холдена (полный газовый анализ).

Смоленская государственная медицинская академия

Учебный год – 2012-2013

Материалы для самостоятельной работы студентов

(Составители – В. А. Правдивцев, А. В. Евсеев, Л. П. Нарезкина)

Тема «Свертывание крови»

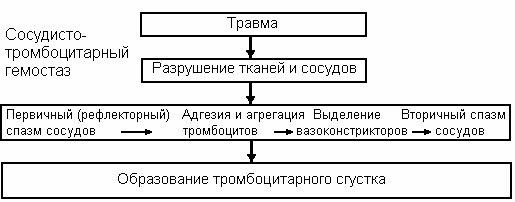

При повреждении сосуда гемостаз (остановка кровотечения) проходит в два этапа: первый – сосудисто-тромбоцитарный гемостаз; второй – коагуляционный гемостаз.

Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз способен остановить кровотечение из мелких сосудов с низким артериальным давлением.

Фазы сосудисто-тромбоцитарного гемостаза:

1. Спазм сосудов: первичный – рефлекторный, вторичный – под влиянием вазоконстрикторов (серотонин, адреналин, тромбоксан), выделяющихся из тромбоцитов. Сокращение сосудистой стенки уже способствует остановке кровотечения.

2. Адгезия – прилипание тромбоцитов к месту повреждения.

3. Агрегация– склеивание тромбоцитов друг с другом. В итоге образуется рыхлый тромбоцитарный тромб (белый тромб). Из подвергшихся агрегации тромбоцитов в кровь выделяются вазоконстрикторы, инициирующие вторичный спазм сосудов.

4. Ретракция (уплотнение) тромбоцитарного тромба под влиянием тромбостенина, который выделяют тромбоциты. Ретракция обеспечивает закрепление тромба в поврежденном сосуде.

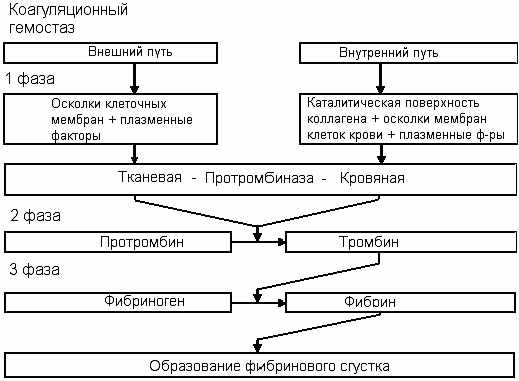

Коагуляционный гемостаз – запускается одновременно с сосудисто-тромбоцитарным. Коагуляционный гемостаз обеспечивает остановку кровотечения из крупных сосудов в результате образования достаточно прочного фибринового тромба. Все реакции коагуляционного гемостаза являются ферментативными, протекают в 3 фазы.

1-я фаза – наиболее сложная, продолжительность – 5-10 мин. Протекает она по внешнему пути, при этом образуется тканевая протробиназа и по внутреннему пути, при этом образуется кровяная протромбиназа.

Внешний путь образования тканевой протромбиназы начинается с повреждения стенок сосудов и освобождения из них в кровь фосфолипидов – осколков клеточных мембран (тромбопластин). На матрице фосфолипидов активируется плазменный фактор VII. В присутствии Са2+ комплекс тромбопластин + активирированный VII фактор переводят Х фактор свертывания в активированную форму – Xа. В последующем фактор Ха, фактор V, фосфолипидные осколки мембран тромбоцитов, Са2+ образуют фермент – тканевую протромбиназу.

Внутренний путь образования кровяной протромбиназы – более длительный. Это связано с тем, что разрушение форменных элементов крови (тромбоцитов, эритроцитов), образование осколков клеточных мембран форменных элементов происходит в пределах относительно большого отрезка времени.

Кровяная протромбиназа образуется на матрице мембран поврежденных тромбоцитов и эритроцитов при участии плазменных факторов крови – XII, XI, IX, VIII, трансформирующих фактор X в его активированную форму – Xа. В последующем фактор Xа, фактор V, Са2+, фосфолипидные осколки мембран тромбоцитов и эритроцитов образуют активный фермент – кровяную протромбиназу. Катализатором процесса являются волокна коллагена, обнажающиеся при повреждении сосуда. Отсутствие какого-либо из плазменных факторов свертывания приводит к нарушению данной фазы гемокоагуляции. Так, врожденный дефицит VIII или IX, или XI факторов (антигемофильные глобулины А, В, С), вызывает тяжелое заболевание – гемофилию.

2-я фаза – образование тромбина. Протромбиназа почти мгновенно адсорбирует на своей поверхности неактивный протромбин и в присутствии Са2+ переводит его в активный фермент – тромбин.

3-я фаза – превращение фибриногена в фибрин под влиянием тромбина и Са2+. Процесс проходит в три этапа: образование фибрина-мономера, образование растворимого фибрина-полимера, образование нерастворимого фибрина под влиянием фибринстабилизирующего фактора XIII. В результате образуется рыхлый клубок нитей фибрина, в которых задерживаются форменные элементы крови, преимущественно эритроциты. Форменные элементы разрушаются, при этом гемоглобин разрушенных эритроцитов придает тромбу красный цвет (красный тромб).

Почти все факторы свертывания синтезируются в печени. Поражение печени может привести к недостаточной их продукции, в частности, протромбина, что приводит к нарушению свертывания крови. Для синтеза протромбина, некоторых других факторов свертывания (VII, IX, X) необходим жирорастворимый витамин К, всасывающийся в кишечнике в присутствии желчи. Следовательно, все формы состояний человека, приводящие к затруднению поступления желчи в кишечник, способствуют возникновению дефицита вышеуказанных факторов свертывания.

Основные плазменные факторы свертывания:

I – фибриноген, II – протромбин, III - тканевой тромбопластин, IV - Са2+

Факторы с V по XIII являются акцелераторами, дополнительными факторами, ускоряющими процесс свертывания крови (V - проакцелерин или Ас-глобулин, VII – конвертин, VIII – антигемофильный глобулин А, IX – антигемофильный глобулин В, или фактор Кристмаса, X – фактор Стюарта-Пауэра, XI – антигемофильный глобулин С, XII – фактор Хагемана, XIII – фибринстабилизирующий фактор).

Фибринолиз

После образования фибринового тромба в поврежденном сосуде происходит его уплотнение (ретракция). В последующем он расщепляется. Этот процесс называется фибринолизом. Главная функция фибринолиза – восстановление просвета закупоренного тромбом сосуда. Расщепление фибрина осуществляется протеолитическим ферментом плазмином. Обычно в крови он присутствует в виде неактивного плазминогена.

Схема гемостаза

Антикоагулянтные (противосвертывающие) механизмы

В норме в организме поддерживается равновесие между свертывающей и противосвертывающей системами. При повреждении сосудистой стенки равновесие смещается в сторону образования тромба строго в месте повреждения сосуда. При многих видах патологии, при снижении активности противосвертывающих механизмов возможно внутрисосудистое тромбобразование.

Жидкое состояние крови внутри сосудов поддерживается за счет гладкой поверхности эндотелия сосудов; отрицательных зарядов стенки сосудов и тромбоцитов, в результате чего тромбоциты к стенке не «пристают»; наличия на сосудистой стенке тонкого слоя фибрина, который активно адсорбирует и нейтрализует факторы свертывания, особенно тромбин; высокой скорости движения крови, не позволяющей факторам свертывания скапливаться в высокой концентрации в одном месте; наличия в крови антикоагулянтов: первичных (предсуществующих) и вторичных – образующихся в процессе свертывания.

Из первичных антикоагулянтов, синтезируемых в печени, наиболее активными являются антитромбин III, угнетающий образование протромбиназы, и гепарин, тормозящий все фазы свертывания. Вторичные антикоагулянты представляют собой отработанные факторы свертывания. Так, фибрин адсорбирует и нейтрализует до 90% тромбина, поэтому его называют антитромбином I. Вторичные антикоагулянты, не препятствуя формированию тромба в месте повреждения сосуда, предотвращают каскадное тромбобразование по всей сосудистой системе.

Регуляция свертывания

Ускорение свертывания (гиперкоагуляция) – наблюдается при стрессорных воздействиях на организм, при этом время свертывания уменьшается с 5-10 до 3-4 мин в результате активации симпатической нервной системы. Симпатическая нервная система, адреналин способствуют освобождению из стенок сосудов факторов свертывания, активируют многие плазменные факторы свертывания. Парасимпатическая нервная система увеличивает выход в кровь антикоагулянтов, при этом отмечается замедление свертывания (гипокоагуляция). В норме у человека после завершения нормального процесса свертывания крови всегда имеет место некоторая гипокоагуляция. Это объясняется как использованием резерва факторов свертывания, так и активацией противосвертывающих механизмов. Последнее необходимо учитывать при проведении дополнительных оперативных мероприятий в послеоперационном, послеродовом периодах. Гипокоагуляция всегда наблюдается при тромбоцитопении – уменьшении числа тромбоцитов в периферической крови.

Тема: «Нервный центр. Свойства нервных центров»

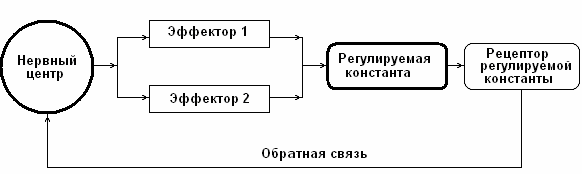

Нервный центр (НЦ) – объединение нейронов, координирующих и регулирующих в составе функциональной системы (П. К. Анохин) активность различных физиологических эффекторов, деятельность которых обеспечивает стабильность констант внутренней среды организма (рис.1). Например, дыхательный центр – объединение нейронов ствола мозга, регулирующих работу дыхательной мускулатуры для поддержания стабильности газовой константы организма; сердечно-сосудистый центр – объединение нейронов продолговатого мозга, регулирующих работу сердца, тонуса сосудов для обеспечения стабильности константы оптимального кровяного давления; терморегуляторный центр – нейронный комплекс гипоталамической области, координирующий и регулирующий работу множества эффекторов, активность которых поддерживает постоянство температурной константы организма.

Рис. 1. Принципиальная схема функциональной системы (ФС) организма. В состав ФС входит нервный центр (НЦ), координирующий работу периферических эффекторов, деятельность которых определяет статус жизненно-важной константы. Качество координирующих и регулирующих влияний НЦ на эффекторы зависит от активности каналов обратной связи

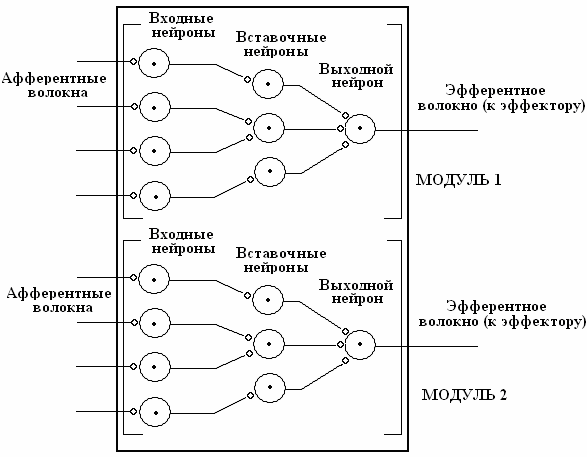

Организация нервных центров (НЦ). НЦ вне зависимости от степени сложности организованы практически одинаково. В составе НЦ всегда можно найти входные (афферентные) нейроны, вставочные (промежуточные) нейроны, выходные (эфферентные, моторные) нейроны, аксоны которых связывают НЦ с периферическим эффектором (рис. 2). Интересно, что в количественном отношении число входных нейронов НЦ обычно превышает число вставочных нейронов, при этом число вставочных нейронов всегда превышает число выходных нейронов. Получается, что НЦ организованы по принципу «воронки» (Ч. Шеррингтон). Внутренние связи между нейронами НЦ могут быть самыми разнообразными. В простейшем варианте – это линейные связи.

Элементарной единицей НЦ является нейронный модуль – совокупность входных и вставочных нейронов, замыкающихся на один выходной (моторный), или конечный нейрон. НЦ обычно состоят из большого числа модулей, функционально связанных друг с другом и работающих параллельно друг с другом. На рис. 2 представлена схема простейшего НЦ, в состав которого входят 2 модуля. Каждый отдельно взятый нейронный модуль демонстрирует активность, характерную для всего НЦ.

Свойства нервных центров. Нервные центры (НЦ) обладают рядом характерных свойств, присущих всем нервным центрам. От чего зависят эти свойства?

1. От свойств одиночных нейронов, входящих в состав НЦ. 2. От свойств химических синапсов, обеспечивающих передачу влияний одних нейронов на другие. 3. От особенностей связей между отдельными нейронами в составе нейронного модуля. В простейшем варианте связи могут быть линейными, однако чаще в составе НЦ нейроны формируют сети сложной конфигурации.

Частные свойства нервных центров (НЦ).

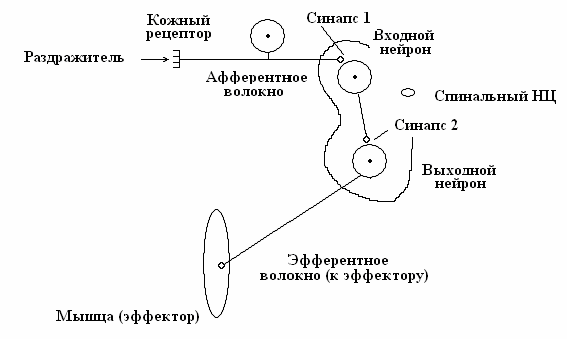

1. НЦ проводит возбуждение только в одну сторону - от входных нейронов к выходным. Данное свойство НЦ определяется как односторонняя проводимость – от входных нейронов НЦ к выходным. Односторонняя проводимость НЦ объясняется тем, что химические синапсы (синапс 1, синапс 2 - рис. 3) проводят возбуждение только в одну сторону – от пресинаптической мембраны к мембране постсинаптической. Одностороннюю проводимость НЦ можно доказать в простом эксперименте с раздражением задних и передних корешков спинного мозга. Если раздражать электрическим током задние корешки, от передних корешков всегда можно зарегистрировать потенциалы действия. Это свидетельствует о проведении возбуждения через НЦ от входных нейронов к выходным. Если раздражать передние корешки, от задних потенциалы действия никогда не регистрируются. Это свидетельствует о том, что от выходных нейронов к входным возбуждение в НЦ не проводится.

2. Возбуждение в нервных центрах (НЦ) распространяется с медленной скоростью. Данное свойство определяется как замедленное распространение возбуждения в НЦ и в целом в ЦНС.

По периферическим нервным волокнам возбуждение распространяется быстро (по аксонам чувствительных нейронов возбуждение распространяется со скоростью 50-70 м/с). Однако, как только возбуждение поступает в НЦ скорость его распространения снижается. Это связано с феноменом синаптической задержки. Известно, что для проведения возбуждения через один химический синапс времени требуется примерно 2 мс (суммарная синаптическая задержка). Следовательно, если возбуждение в НЦ проходит несколько синапсов, средняя скорость проведения возбуждения в НЦ оказывается сниженной по сравнению со скоростью проведения возбуждения в нервных волокнах.

Рис. 2. Принципиальная схема простейшего нервного центра (НЦ), в состав которого входят два модуля (связи между ними – не показаны). Обращает на себя внимание тот факт, что в конечном итоге все входные возбуждения к НЦ сходятся (феномен конвергенции) на одном выходном нейроне модуля НЦ. Выходной нейрон, интегрируя (объединяя) входные потоки, формирует один выходной поток возбуждения, который поступает к периферическому эффектору.

Хорошо известно, что рефлекторные реакции, т. е. изменения активности периферических эффекторов в результате раздражения сенсорных рецепторов и проведения афферентного возбуждения через НЦ, возникают с некоторым скрытым (латентным) периодом. Латентный период – это время от момента нанесения раздражения до появления ответной реакции. Значительную часть латентного периода рефлекторных реакций составляет время проведения возбуждения через НЦ. Последнее определяется как центральное время рефлекторного акта.

Рис. 3. Схема проведения афферентного возбуждения через спинальный НЦ к скелетной мышце – от входного нейрона к выходному, в обратном направлении возбуждение не проходит. Причина – химические синапсы (1, 2) обладают свойством односторонней проводимости.