- •2.1.1. Введение (1 час)

- •Общие понятия о науке – гидрогеология.

- •Общие понятия о науке – инженерная геология.

- •2.1.2. Основные сведения о Земле(1 час)

- •Тепловой режим земли.

- •2.1.3. Сведения о минералах. Происхождение минералов(2 часа).

- •Строение, химический состав и свойства минералов.

- •Физические свойства минералов.

- •Классификация минералов по химическому составу.

- •2.1.4. Общие сведения о горных породах.

- •Сведения о магматических горных породах.

- •Формы залегания и отдельности магматических горных пород.

- •Структура и текстура магматических горных пород.

- •Условия образования и классификация осадочных горных пород.

- •Обломочные осадочные горные породы, условия образования и классификация.

- •Осадочные породы химического и смешанного происхождения.

- •Осадочные породы органогенного происхождения.

- •Метаморфические горные породы. Условия образования.

- •Особенности и классификация метаморфических горных пород.

- •Классификация магматических горных пород по химическому составу.

- •2.1.5. Геологическая хронология земной коры (1 час)

- •Методы определения возраста горных пород.

- •Понятия абсолютного и относительного возраста горных пород.

- •Геохронологическая шкала.

- •2.1.6.Тектонические структуры земной коры(3 часа).

- •Виды тектонических движений земной коры.

- •Складчатые дислокации горных пород.

- •Разрывные дислокации горных пород.

- •Значение дислокаций и их учет при строительстве.

- •Моретрясения.

- •Сейсмическое районирование и строительство в сейсмических районах.

- •2.1.7. Геоморфология(1 час)

- •Типы рельефа.

- •Роль геоморфологических исследований при строительстве.

- •2.1.8. Основы грунтоведения (5 часов) Понятие о грунтах. Классификация грунтов по строительным признакам.

- •Классификация скальных грунтов.

- •Классификация нескальных грунтов.

- •Общая характеристика скальных и полускальных грунтов.

- •Гранулометрический состав и свойства нескальных грунтов.

- •Виды воды в грунтах.

- •Естественная влажность грунтов, степень влажности.

- •Общая характеристика нескальных грунтов.

- •Пластичность, число пластичности и консистенция глинистых грунтов.

- •Набухание и усадка глинистых грунтов.

- •Водостойкость, липкость и тиксотропность глинистых грунтов.

- •Сжимаемость и сопротивление грунтов сдвигу.

- •Искусственные грунты

- •2.1.9.Гидросфера и гидрогеологические свойства горных пород(2 часа).

- •Гидросфера, круговорот воды в природе.

- •Водоснабжение подземных вод.

- •Количественное выражение круговорота.

- •Инфильтрационная и конденсационная теории происхождения подземных вод.

- •Седиментационные и ювенильные воды.

- •Влагоемкость горных пород.

- •Водоотдача горных пород.

- •Водопроницаемость горных пород.

- •Физические свойства подземных вод

- •Грунтовые воды. Карта гидроизогипс.

- •Межпластовые воды. Карта гидроизопьез.

- •Подземные воды в трещиноватых и закарстованных породах.

- •Естественные выходы подземных вод на поверхность.

- •2.1.12. Динамика подземных вод. Инфильтрация и фильтрация. Виды фильтрационных потоков.(6 часов)

- •Фильтрационные потоки в плане, границы потоков.

- •Основной закон движения подземных вод.

- •Скорость движения подземных вод, действительная и кажущаяся.

- •Коэффициент фильтрации. Определение коэффициента фильтрации расчетным методом.

- •84. Понятие о депрессионной воронке. Радиус депрессии.

- •Дебит совершенной безнапорной скважины.

- •Суммарный дебит взаимодействующих скважин.

- •Влияние искусственных факторов на режим подземных вод.

- •Баланс подземных вод.

- •Естественные запасы подземных вод.

- •Эксплуатационные запасы подземных вод.

- •Искусственное пополнение запасов подземных вод.

- •Истощение запасов подземных вод.

- •Загрязнения подземных вод.

- •Мероприятия по борьбе с загрязнением подземных вод.

- •Охрана подземных вод.

- •2.1.15. Выветривание горных пород и геологическая деятельность ветра(2 часа)

- •Мероприятия по борьбе с выветриванием.

- •Геологическая деятельность ветра. Выдувание, обтачивание и перенос частиц.

- •Эоловые песчаные и пылеватые накопления.

- •2.1.17. Геологическая деятельность атмосферных вод. Понятие эрозии. Дэлювий и пролювий.(2 часа)

- •Образование оврагов.

- •Селевые потоки

- •Снежные лавины.

- •Геологическая деятельность рек. Строение речных долин.

- •Виды аллювиальных отложений. Борьба с эрозией рек.

- •Геологическая деятельность ледников. Моренные отложения.

- •Водно-ледниковые отложения.

- •2.1.17. Геологическая деятельность моря(2 часа). Строение морских берегов.

- •Разрушительная работа моря, борьба с разрушением берегов.

- •Геологическая деятельность озер и водохранилищ.

- •Геологическая деятельность болот. Заболоченные земли.

- •Суффозионные явления.

- •Карстовые процессы.

- •2.1.18.Геологическая деятельность подземных вод(2 часа).

- •Оползни. Мероприятия по предотвращению оползней.

- •2.1.20. Сезонная и вечная мерзлота(1 час).

- •Мерзлотные явления.

- •Строительство в районах вечной мерзлоты.

- •Состав, объем и содержание инженерно-геологических и гидрогеологических исследований.

- •Инженерно-геологическая и гидрогеологическая съемка.

- •Гидрогеологическая съемка.

- •Проходка шурфов, дудок, штолен, траншей, расчисток.

- •Геологическая документация буровых и горнопроходческих работ.

- •Виды геофизических исследований.

- •Опытные полевые работы.

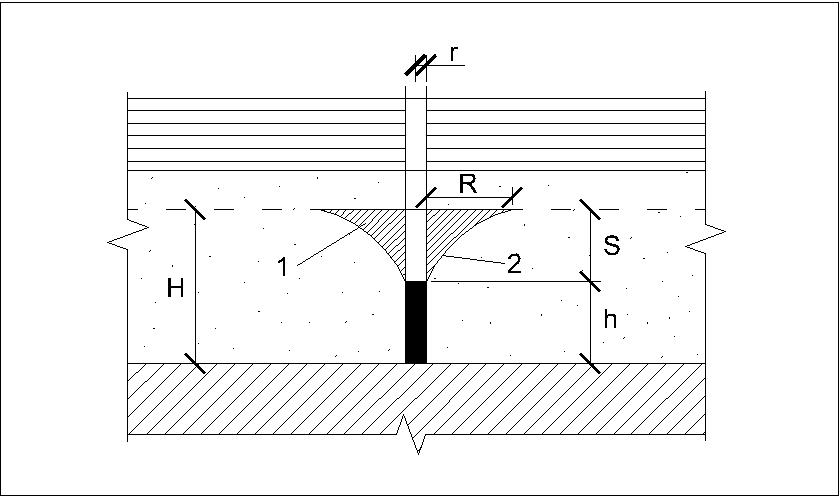

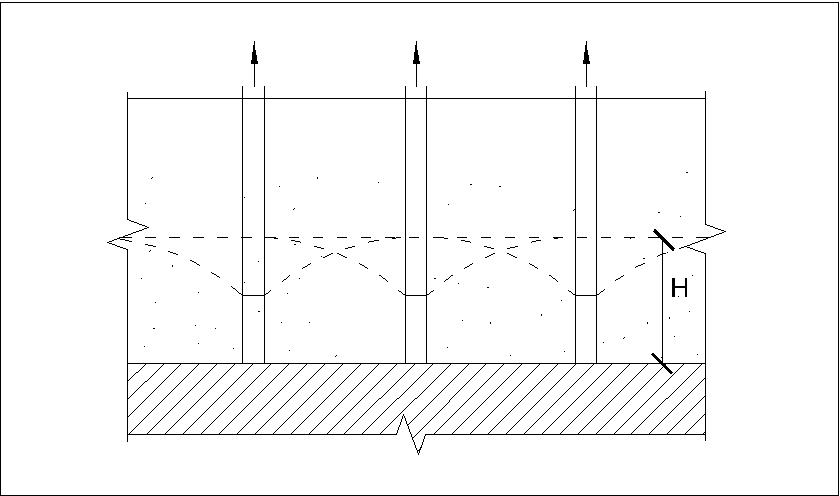

84. Понятие о депрессионной воронке. Радиус депрессии.

При откачке воды из скважины в прискваженной зоне образуется депрессионная воронка.

S – понижение уровня,

Н – статический уровень,

h – динамический уровень,

1 – депрессионная воронка,

2 – депрессионная кривая,

R – радиус влияния,

r – радиус скважины.

В хорошо водопроницаемых грунтах радиус влияния больше чем в слабоводопроницаемых грунтах.

Радиус влияния можно определить:

– в безнапорных водоносных слоях по формуле:

![]() .

.

– в напорных водоносных слоях по формуле:

![]() .

.

– наиболее точный метод – метод опытных откачек:

![]() .

.

t – время работы скважины,

а – коэффициент пьезопроводности или уровня проводности в напорных или безнапорных пластах.

Дебит совершенной безнапорной скважины.

Приток воды к водозаборным скважинам.

Движение воды к водозаборным скважинам осуществляется в форме радиального потока.

Объем воды, выдаваемой скважиной (или другими водозаборными сооружениями) в единицу времени называется дебитом [л/сек, м³/сут].

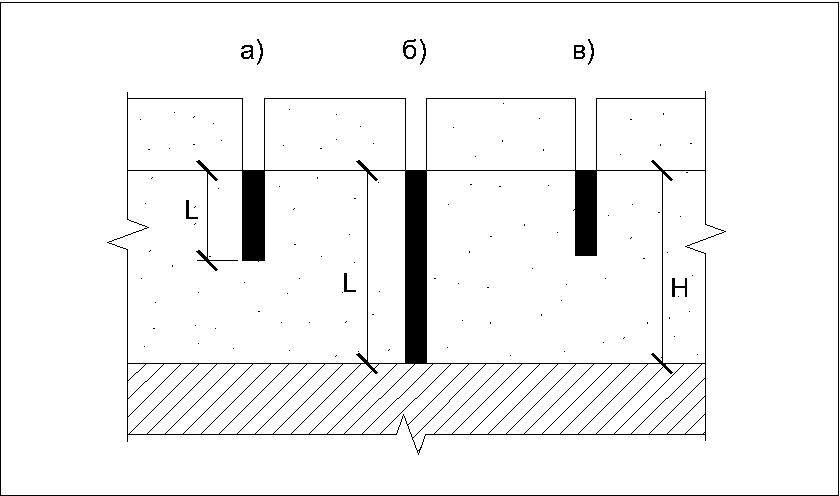

Совершенные скважины подразделяются на следующие:

а) безнапорная скважина.

q – единичный дюпин (количество воды, выдаваемой скважиной на 1 метр понижения).

![]() ,

,

![]() .

.

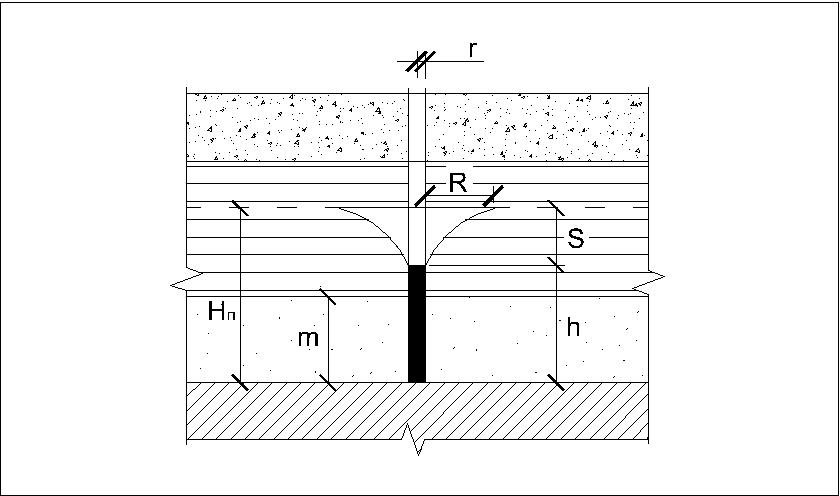

Дебит совершенной напорной скважины.

б) напорная скважина

m – мощность водоносного слоя.

Дебит совершенной напорно-безнапорной скважины.

в) напорно-безнапорная

![]() .

.

Виды несовершенных скважин.

2) несовершенные скважины:

Несовершенные скважины могут быть:

а) несовершенные по степени вскрытия водоносного слоя;

б) несовершенные по характеру вскрытия водоносного слоя (несовершенность фильтра или малое количество в фильтре);

в) несовершенные по степени и характеру (а и б).

Дебит несовершенных скважин.

При

отношении

![]() >0,1

для определения дебита несовершенной

скважины используют формулы Дюпии (для

совершенных скважин с поправкой на

совершенность).

>0,1

для определения дебита несовершенной

скважины используют формулы Дюпии (для

совершенных скважин с поправкой на

совершенность).

ξ= ξ 1+ ξ 2 – дополнительное сопротивление прискваженной зоне, определяется неполнотой водоносного слоя.

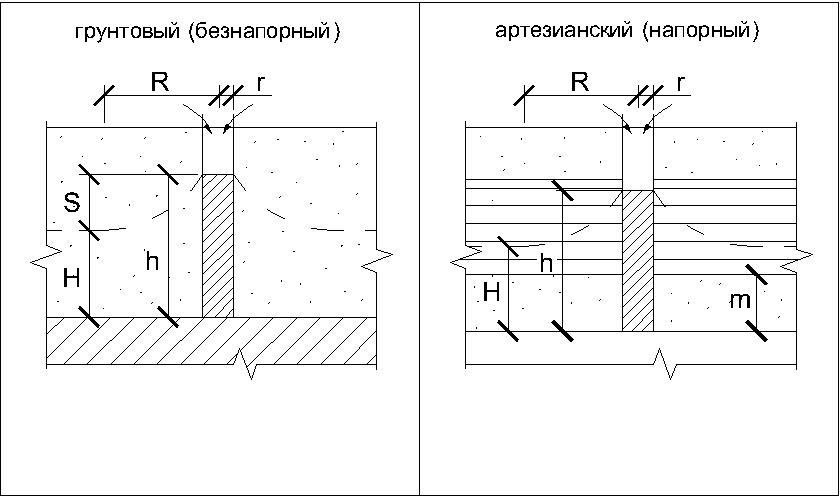

Поглощающие колодцы и их дебит.

Поглощающие колодцы предназначены для сбора с поверхности талых и сточных вод а также для перевода грунтовых вод в межпластовые. По типу вод, вскрываемых колодцами, подземные воды колодцев бывают:

– грунтовые,

– артезианские.

![]()

![]() .

.

Удельный дебит скважин.

Дебит скважины удельный — количество воды, выдаваемое скважиной при откачке или самоизливом (в л/сек) при понижении уровня воды в ней на 1 м. Служит для характеристики производительности водозаборных скважин.

Взаимодействующие водозаборы.

При расположении водозаборных скважин (группы водозаборных скважин) происходит дополнительное снижение уровня воды в прискваженной зоне, и суммарный дебит взаимодействующих скважин будет меньше суммы дебитов одиночных скважин.

Расстояние между взаимодействующими скважинами должно быть больше 2R.

Оптимальное расстояние между скважинами в грунтах составляет:

1) в мелких песках 50-100м;

2) песках средней крупности 80-150м;

3) в крупных песках 100-200м;

4) в гравийных и галечных – 200-300м.

Для определения дебита взаимодействующих скважин используют две теории:

1) Форхгеймера – для безнапорных вод;

2) Альтовского – для артезианских вод.