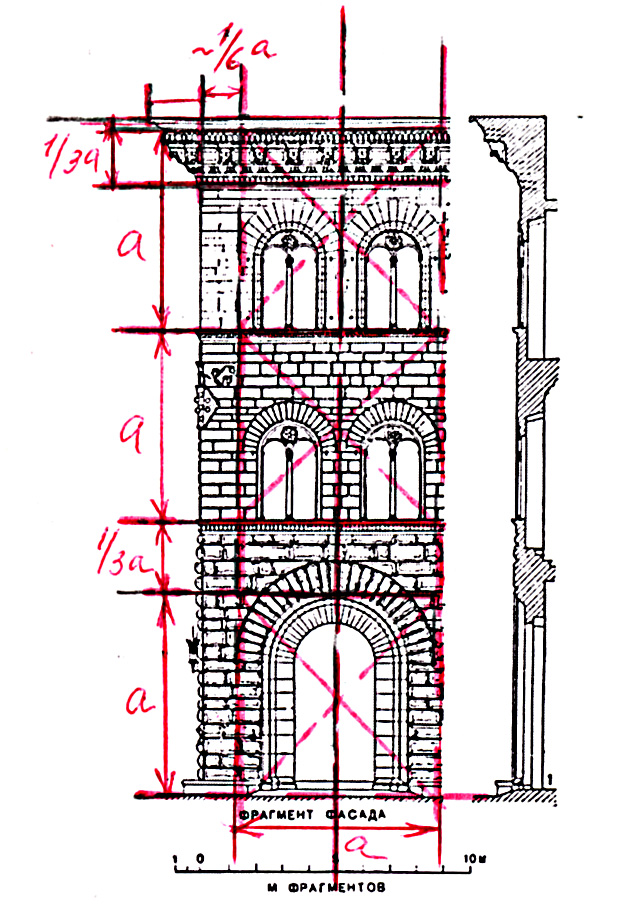

- •4.Национальные школы в романской архитектуре – Германия, Италия, Англия.

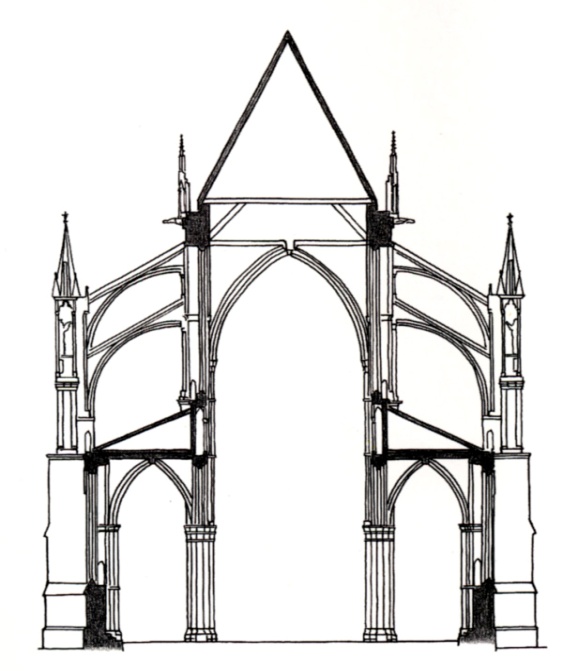

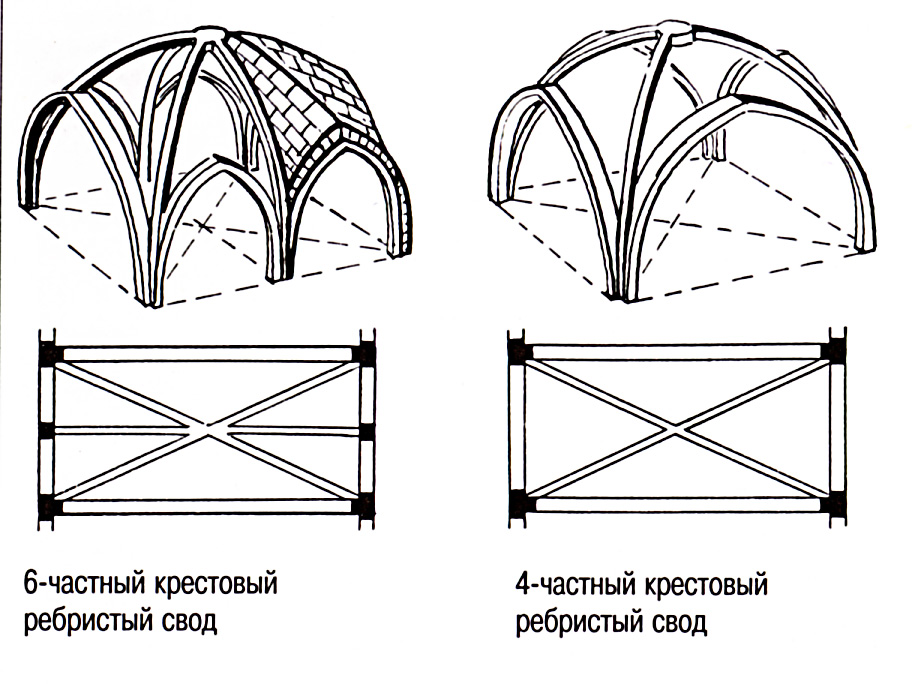

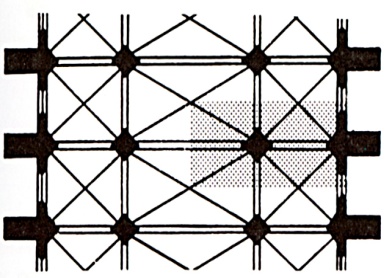

- •5.Истоки возникновения готики и основные конструктивные принципы готики.

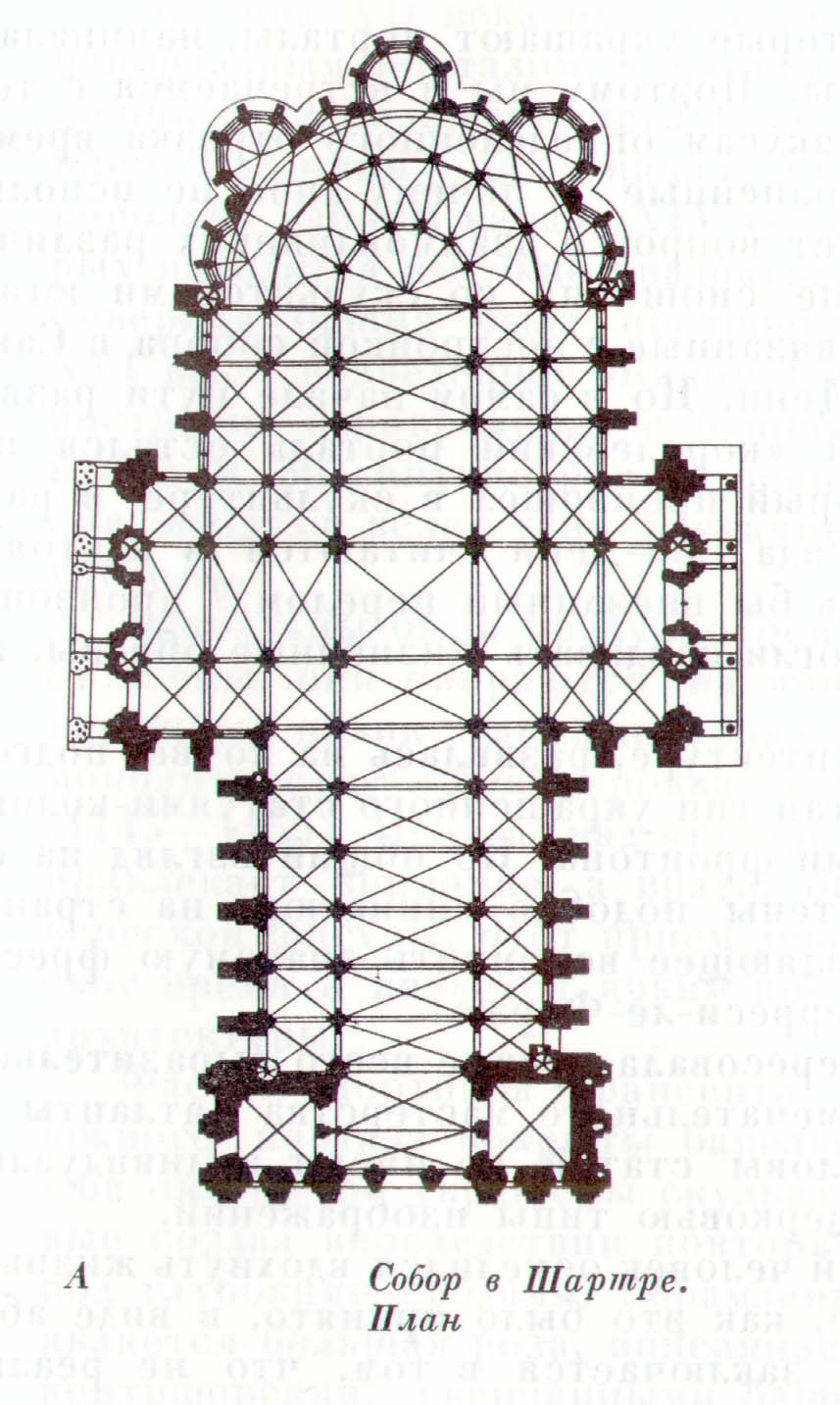

- •6.Готика во Франции.

- •7.Готика в Германии, Англии и Италии

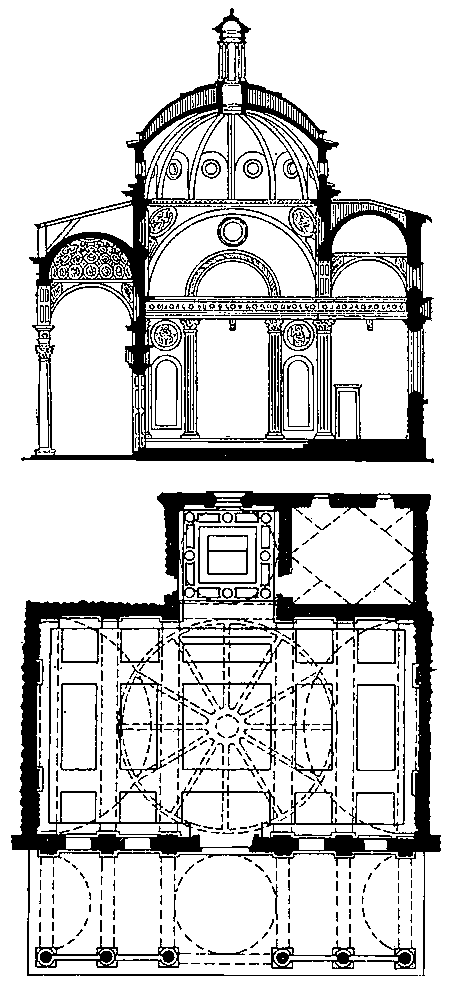

- •8.Истоки возникновения и периодизация архитектуры Возрождения в Италии.

- •20.Отличительные черты барокко во Франции. Понятие барочного классицизма.

- •21.Архитекторы Луи Лево и Жюль Ардуэн Мансар и их работы в Версале и Париже.

20.Отличительные черты барокко во Франции. Понятие барочного классицизма.

Во Франции стиль барокко выражен скромнее, чем в других странах. Раньше считалось, что здесь стиль вообще развития не получил, и памятники барокко считались памятниками классицизма. Иногда употребляют термин "барочный классицизм" применительно к французскому и английскому вариантам барокко. Сейчас к французскому барокко причисляют Версальский дворец вместе с регулярным парком, Люксембургский дворец, здание Французской Академии в Париже и др. произведения. Они действительно имеют некоторые черты классицизма. Также и в Англии, здесь к этому стилю относят работы архитектора Иниго Джонса и др. Характерной чертой стиля барокко является регулярный стиль в садово-парковом искусстве, примером которого является Версальский парк.

Позже, в начале 18 в. французы выработали свой стиль, разновидность барокко, — рококо. Он проявился не во внешнем оформлении зданий, а только в интерьерах, а также в оформлении книг, в одежде, мебели, живописи. Стиль был распространен повсюду в Европе и в России.

В Бельгии выдающимся памятником барокко является ансамбль Гранд-Плас в Брюсселе. Черты барокко имеет дом Рубенса в Антверпене, построенный по собственному проекту художника.

В России барокко появляется еще в XVII веке («нарышкинское барокко», «голицынское барокко»), в XVIII веке получает развитие в творчестве Д. Трезини, так называемое «петровское барокко», более сдержанное, и достигает расцвета в творчестве Б. Растрелли. В Германии выдающимся памятником барокко является Новый дворец в Сан-Суси (авторы — И. Г. Бюринг, Х. Л. Мантер) и Летний дворец там же (Г. В. фон Кнобельсдорф).

Самые крупные и знаменитые ансамбли барокко в мире: Версаль (Франция), Петергоф (Россия), Аранхуэс (Испания), Цвингер (Германия).

21.Архитекторы Луи Лево и Жюль Ардуэн Мансар и их работы в Версале и Париже.

ЛУИ ЛЕВО

(1612—1670)

Во-ле-Виконт, Коллеж четырех наций и вклад в создание Версаля поставили Лево в самый первый ряд мастеров архитектуры. Если искусство Мансара обращено во многом уже к следующему столетию, к новой эпохе развития архитектуры, то эффектные архитектурные «мизансцены» Лево стали одним из непосредственных истоков пышного «версальского стиля» последних десятилетий века. Не случайно именно творчество этого мастера обозначило начало нового и более тесного союза архитектуры с такими искусствами, как изобразительно-декоративное оформление зданий и парковое искусство. Вокруг Лево сложилась группа художников разного профиля, которая возглавлялась в одной своей части Лебреном, а в другой – Ленотром и которая осуществила синтетические ансамбли 1660—1690-х годов.

Луи Лево родился в Париже в 1612 году. Ему было сорок три года, когда началось строительство ансамбля дворца и парка Во-ле-Виконт (1655—1661), ставшего первым произведением архитектуры французского классицизма второй половины XVII века, в котором ясно ощущается преобладание художественных принципов классицизма над старыми традициями.

Наряду с Лево создателями этого замечательного произведения, построенного для генерального контролера финансов Фуке и во многом предвосхитившего ансамбль Версаля, были мастер садово-паркового искусства Андре Ленотр, разбивший парк дворца, и живописец Шарль Лебрен, принявший участие в отделке интерьеров дворца и росписи плафонов.

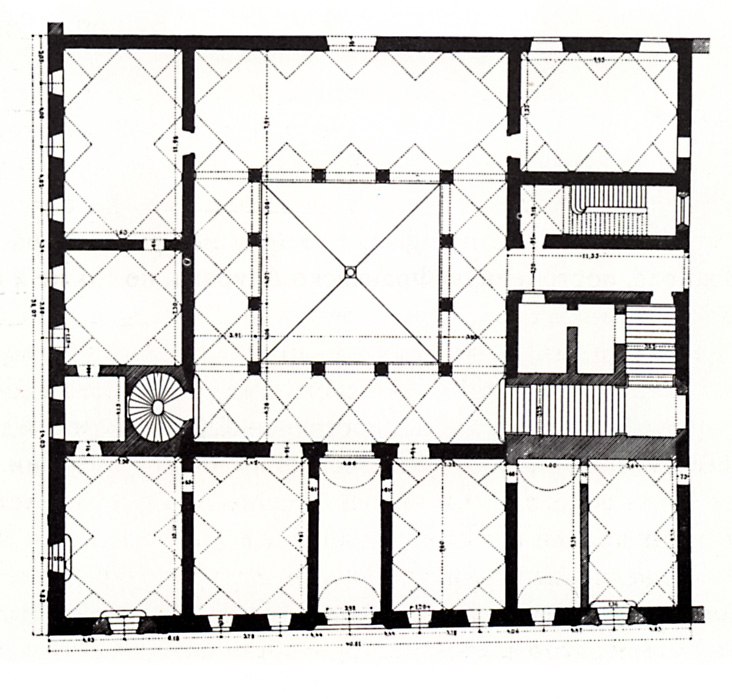

По композиции плана, выделению центрального и угловых башнеобразных объемов, увенчанных высокими кровлями, общему открытому характеру здания, окруженного наполненным водой рвом, дворец Во-ле-Виконт напоминает дворец Мезон-Лаффит. Как в Мезон-Лаффит, в архитектуре этого дворца все еще сохраняются некоторые восходящие к прошлым столетиям традиционные черты французского зодчества. Тем не менее в облике здания, так же как и в композиционном ансамбле в целом, несомненно, торжество классицистических архитектурных принципов.

Это проявляется, прежде всего, в логичном и строго выверенном планировочном решении дворца и парка. Большой овальной формы салон, составляющий центральное звено анфилады парадных помещений, стал композиционным центром не только здания, но и ансамбля в целом, поскольку он расположен на пересечении его основных осей (главной парковой аллеи, идущей от дворца, и поперечных, совпадающих с продольной осью здания). Таким образом, здание и парк подчинены строго централизующему композиционному принципу, позволяющему привести разнообразные элементы ансамбля Во-ле-Виконт к большому художественному единству и выделить дворец как самую главную составную часть ансамбля.

Расчет на далевое восприятие, на обозрение дворца из парка или со стороны главного фасада, от ограды или извне, определил и многие особенности ансамбля Во-ле-Виконт. Преувеличенные по масштабам статуи, полулежащие на фронтонах главного фасада, хорошо видны издалека. Они подчиняются собственным масштабным меркам, поскольку выполняют свою роль не только в облике здания как такового, но и в контексте ансамбля. Рассматриваемые издалека, пилястры колоссального ордера весьма помогают глазу уяснить стройность здания, а пересечение пилястрами межэтажного антаблемента не смущает зрение в такой перспективе. Безукоризненная геометрия партеров, дорожек, водоемов, созданных Ленотром, словно вбирает в себя упорядоченность всего ансамбля в целом и оставляет за дворцом право быть несколько прихотливым, но не преступая при этом некую меру.

Подлинно барочная архитектура не заботилась о комфортности самочувствия человека в сфере своего действия, да и само это действие не таково, чтобы помогать успокоиться. Такая важная часть Во-ле-Виконт, как овальный салон, наделена самой настоящей комфортабельностью уже в своем образном решении, то есть внушает и успокоение, и какую-то «подтянутость» своим просторным, светлым и в то же время обозримым и собранным интерьером. Сходное художественное внушение способен осуществить и парк.

Ансамбль создан с расчетом на то, чтобы человек чувствовал себя там и привольно, и спокойно, и удобно. Помещения дворца связываются в додуманные функциональные серии. Парадный «блок» помещений состоит из вестибюля, главного зала, лестницы, столовой. От них отделены индивидуальные жилые «блоки», состоящие обычно из прихожей, спальни, кабинета, гардероба. Отдельные части здания и разные его этажи тщательно изолированы друг от друга, и в то же время продуманы связи между ними, позволяющие избежать далеких переходов. Главные помещения дворца расположены на первом этаже и достижимы без подъема по лестнице. Службы отнесены подальше, в отдельные постройки.

Другим крупнейшим сооружением Лево является отель Ламбер в Париже. А в 1660-е годы Лево построил Коллеж четырех наций – учебное заведение, предназначенное для дворянской молодежи недавно присоединенных к Франции областей. Это произведение обозначает начало нового этапа развития архитектуры.

В Коллеже Лево развивает принципы классицистической архитектуры в условиях городского ансамбля. Располагая здание Коллежа на набережной Сены, Лево раскрывает мощные, широко развернутые полукружия его фасада в сторону реки и ансамбля Лувра таким образом, что купольная церковь, являющаяся центром композиции Коллежа, приходится на оси Лувра. Этим достигается закономерное пространственное единство крупных городских зданий, образующих в совокупности один из архитектурных ансамблей центра Парижа.

Вогнутый фасад Коллежа заставляет вспоминать об архитектуре барокко. Во Франции такого рода решения применялись до 1660-х годов только в строительстве внутренних, дворовых фасадов зданий, будь то особняки Ленотра и Лево или двор Орлеанского корпуса в Блуа, где Мансар поставил изогнутую колоннаду, которая зрительно сливается с фасадом.

Поместить вогнутый фасад в узле ответственного городского ансамбля внушительных размеров – это значит предсказать устремления классицизма XVIII века, когда наряду с прямоугольными планами получили развитие и криволинейные композиции больших масштабов.

Характерно для Лево, что фасад является как бы сценической декорацией, точнее, архитектурным экраном, призванным исправить нерегулярное расположение самого здания, идущего наискосок, под углом к линии набережной. Такая зрительная коррекция напоминает о приемах строителей городских отелей, имевших, как правило, дело с неправильными участками. Разработанный в архитектуре отелей, как на небольшом испытательном полигоне, принцип исправления неправильностей утвердился в городской архитектуре классицизма и применялся в таких монументальных ансамблях, как Дворцовая площадь в Петербурге с ее аркой.

Работами Л. Лево и К. Перро начинается тот этап развития архитектуры, когда классическая система мышления заявляет о своей общеобязательности, а ее выразительные средства приобретают особый размах. На переходе к этому этапу существенную роль сыграл Лево, который стремился уловить выдвигаемые временем потребности. Тем более что его искусство достаточно многогранно – от непринужденной зрелищности Во-ле-Виконта до торжественности Коллежа четырех наций. Он пользовался приемами барокко, обращался к традициям Палладио, ценил наследие французских зодчих Возрождения. Лево ни в чем не отказывал своей архитектуре, но не утрировал и не нагромождал разнородное и владел широким диапазоном средств разумно, находчиво и с чувством меры.

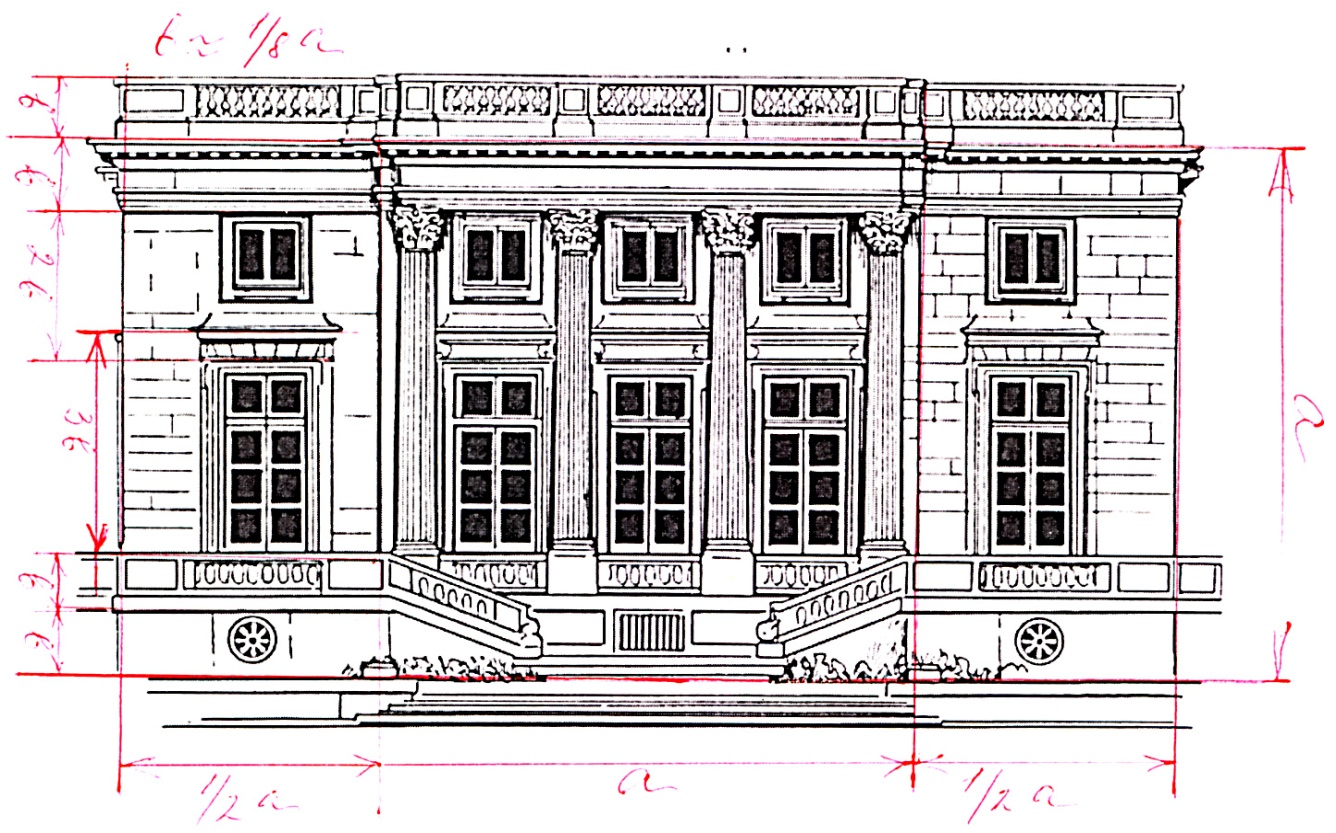

Закономерно, что последней стадией творчества Лево становится его работа над Версальским дворцом (с 1668 года). Видоизменив и расширив первоначальный скромный замок, мастер создает П-образную в плане композицию с внушительным фасадом, выходящим в парк, над оформлением которого работает Ленотр. Колоссальный ордер, издавна принадлежавший к типичным и излюбленным средствам Лево, ставится на цокольный этаж. Однако зодчий пытался внести некоторую свободу и живость в торжественное архитектурное зрелище: садовый фасад Лево имел террасу на втором этаже, там, где позднее сооружена Зеркальная галерея.

Лево умер в Париже 11 октября 1670 года. Версальский дворец достраивался начиная с 1678 года под руководством Ардуэна-Мансара.

ФРАНСУА МАНСАР

(1598—1666)

В первой половине и середине 17-го столетия Франция переживает своего рода «возрождение Возрождения». Наиболее яркой личностью того периода является, без сомнения, Франсуа Мансар.

Мансар не только оставил образцы зодчества, ставшие очень скоро объектом поклонения и паломничества архитекторов. Он еще закрепил в этом искусстве тот тонус художественного мышления, который идет от мастеров Возрождения. Сочетание отточенного вкуса и рационалистического метода с творческой вольностью с непринужденной игрой и раскованной легкостью станет затем отличительной особенностью архитектурного классицизма XVIII века.

Франсуа Мансар родился 23 января 1598 года в Париже. Его дед был каменщиком, а отец – плотником. Он умер, когда Франсуа было лишь двенадцать лет. В своем творческом развитии Мансар испытал некоторое влияние архитектора Саломона де Броса, с которым судьбе было угодно его свести.

Основными заказчиками Мансара были поначалу достаточно обеспеченные люди из окружения короля. Молодой архитектор не только создавал проекты построек или их перестройки, но и следил за ходом строительных работ. Современники передавали слова Мансара об одном из его первых заказчиков – «у него денег больше, чем у турецкого султана».

Карьеру архитектора Мансар начал в 1623 году. Он начинал с произведений «нестрогих», прихотливых и не особенно самостоятельных, таких как его первая работа – фасад церкви ордена фельянов в Париже. Другая его ранняя работа, дворец в Баллеруа в департаменте Кальвадос, начата в 1626 году.

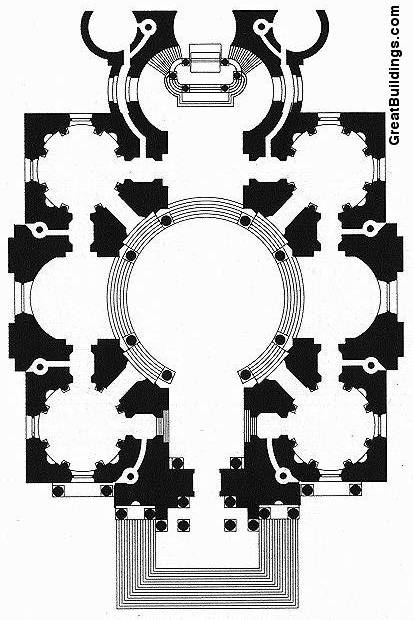

Однако мастер постепенно движется к ясности компоновки, прозрачности концепции, строгости пластики и деталировки. Мансар достигает творческой зрелости в тридцатые годы. Несмотря на свои сравнительно небольшие размеры, парижская церковь ордена визитандинок (1633) представляет собой заметную веху в процессе обретения зрелости. Самая впечатляющая черта в ней – это оголенность стенных поверхностей, не скрытых убранством и расчлененных крайне скупо. Применяя драматичные, до гротеска заостренные отдельные приемы, зодчий вводит их в уравновешенный, четкий контекст. Здесь нет «знаковых» признаков классики, вроде портиков, но объемная композиция в целом чрезвычайно рациональна, уравновешена и строга.

Однако не церковные постройки Мансара сыграли по разным причинам роль ключевых памятников эпохи и национальной школы. Его творческий потенциал получил наиболее яркое воплощение в иных произведениях.

В дворцовом комплексе Блуа Мансар построил в 1635—1638 годах корпус для герцога Орлеанского – брата короля Людовика XIII. Это здание представляет собой лишь одну сторону блока-каре, который был задуман зодчим. Увы, по причинам, от него не зависящим, масштабный проект оказался выполненным лишь частично. Но и в таком варианте архитектурный образ оказался достаточно цельным. Тот или иной ордер одного фасада строго соответствует по уровню тому же ордеру противоположного фасада. До Мансара даже столь значительный мастер, как С. де Брос, допускает разницу в уровне этажей разных фасадов дворца и применяет разные ордера на одном и том же этаже разных фасадов.

Выравнивание системы ордеров по горизонтальным уровням, проходящим через весь объем здания, свидетельствует не только о продолжающемся упорядочивании архитектурного мышления вообще, но и о специфике таланта мастера. Зодчий определенно мыслит свое здание как строго целостный архитектурный объем, обладающий единой внутренней структурой, зримо запечатленной в членениях фасадов. Таким образом, в пределах архитектуры, которая никак не может считаться классицистической, вызревает определенный принцип мышления, который можно назвать рационалистической образностью, выраженной через архитектонику.

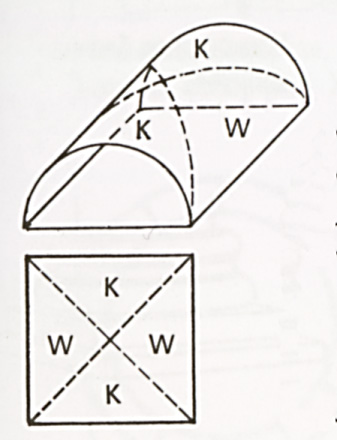

В Орлеанском корпусе замка Блуа присутствует еще один признак приближения качественно новой стадии развития французской архитектуры. Известно, какую роль в этом развитии играет переход от острых «готических» кровель к единой горизонтальной линии крыши. Именно в Блуа Мансар радикально отказывается от традиционной кровли, многочастной и заостренной, и делает одну общую кровлю для всего здания, устраняя тем самым зубчатость силуэта. Архитектор прибегает к мансардному перекрытию. Оно так и было названо в честь Мансара, хотя сейчас установлено, что автор здания в Блуа не был изобретателем этого типа крыши, а был одним из первых, кто обратился к нему после Пьера Леско. Не говоря о том, что с практической точки зрения мансарда превосходит и островерхую крышу и плоскую «итальянскую» крышу, она еще вводит в облик здания дополнительное горизонтальное членение. Помимо конька крыши роль такого членения исполняет и перелом крыши. В таком разрешении разных задач – практических и художественных – посредством одного приема тоже чувствуется изобретательный рационализм мышления.

Безусловно, в стилевом и образно-художественном отношениях ни одно произведение Мансара ни в коем случае не исчерпывается тенденциями, направленными в сторону классических ценностей. Структура его образов сложна. Он соединяет с рациональной архитектоникой и уравновешенной целостностью своих решений еще и такие качества, которые нельзя не признать иррациональными, антиклассическими. Великолепная лестница Блуа перекрыта парящим двойным сводом, и там использован таинственный, «магический» эффект скрытого освещения.

В тот же период Мансар строит в Париже отель для Филиппа Лаврильера, королевского чиновника. Архитектор постоянно стремится раскрыть лестницу в свободное пространство. В этом отеле им была создана открытая лестничная клетка. Идея прикрепить пролеты лестницы к стенам высокого и ничем внутри не расчлененного помещения осуществилась также в замке Баллеруа.

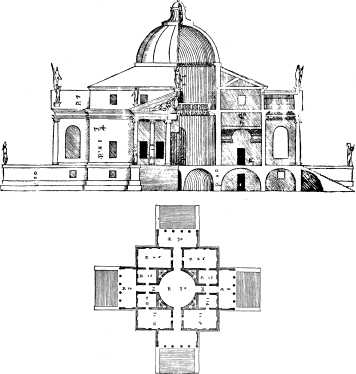

Мансар подытожил и полностью воплотил принципы своего зрелого искусства во дворце Мезон (1642—1651). Его начали называть Мезон-Лаффит в XIX веке, по имени нового владельца.

Целостный архитектурный объем, организованный вокруг стержневого центрального павильона, представляет собой продолжение одной из основных типологических идей мастера, намеченных, например, уже в приписываемом Мансару замке Баллеруа.

Зодчий превратил дворец Мезон в центр обширного ансамбля. Дворец буквально царил над окружающей равниной, свободной от застройки. Что касается архитектуры дворца Мезон, то бросается в глаза строгая регулярность в решении архитектурных задач. Не менее важно и то, что архитектурный образ проникнут своего рода дружелюбием и открытостью при всей своей монументальной силе. Даже ров, окружающий Мезон-Лаффит с трех сторон, не мешает этому. Он никогда не заполнялся и не мог заполняться водой, потому что в него выходят окна цокольного этажа и ров, таким образом, переосмыслен как элемент террасирования почвы.

Оформление порталов, входных вестибюлей и лестниц и выражает главным образом «радушие» этой архитектуры, ее готовность принять человека, входящего в здание. Одним из достижений Мансара была разработка нового типа лестницы. Свободная от внутренних перегородок лестничная клетка позволяет без помех осветить ступени ровным и ярким светом из окон всех этажей. Отсюда и выведена структура лестницы дворца Мезон. Ее пролеты поднимаются вверх вдоль стен высокой, просторной и светлой лестничной клетки. Пролеты ничем не поддерживаются с правой стороны и ограждены здесь только сквозной балюстрадой сложного рисунка. Они щедро освещены как из окон, так и из верхнего фонаря.

Искусство Мансара основывается на изощренном интеллектуализме и на глубоком внимании к человеческому восприятию, к самочувствию человека перед лицом архитектуры. Основываясь на таких принципах, зодчий мог сколько угодно прибегать к любым криволинейным поверхностям, иррациональным световым эффектам. Пока они служат главной задаче, подчиняются главным принципам, они остаются, так сказать, частными порождениями барокко, состоящими на службе классического подхода к творчеству.

Мансар не стесняется использовать изогнутые сквозные колоннады во дворе замка Блуа или те вогнутые участки стен, которые, казалось бы, неожиданно и без видимых причин появляются на боковых сторонах одноэтажных «террас» дворца Мезон. Архитектор как бы играет с формами, но эта игра зиждется на сознании незыблемой структурной четкости и связности архитектурного тела в целом. Уверенность в этих принципах архитектуры и помогает мастеру, вероятно, избегать педантизма и догматизма. Он не боится деформировать отдельные части целого, и это позволяет еще острее ощутить общую ясность и стройность образа.

Искусство Мансара, с его развитыми структурно-пластическими качествами и образной содержательностью оказалось в свое время явлением несколько обособленным. Прямого и непосредственного продолжения оно не имело, но принципы и основы его художественного мышления сыграли во многом основополагающую роль для мастеров, работавших в иных стилевых ключах и обладавших иными индивидуальными особенностями.

Благодаря своим успехам Мансар нажил себе немало завистников и врагов. Они обвиняли проекты архитектора в чрезмерной экстравагантности и недобросовестности. В 1651 году появился злобный памфлет «Мансар». Говорили, что его написали враги премьер-министра кардинала Мазарини, для которого Мансар также работал. Но нападки не повлияли на творческую активность зодчего.

В 1661 году на французский трон взошел новый король Людовик XIV. В 1664 году Людовик решает перестроить Лувр. Министр и суперинтендант строительства Жан-Баптист Кольбер поручает разработать Мансару проект перестройки восточного крыла. Архитектор много работает над проектом, однако в итоге тот не был утвержден.

В 1665 году Кольбер дает Мансару новое поручение перестроить фамильную часовню Бурбонов в Сен-Дени. Но и здесь Мансару не удалось осуществить свои планы. Работы завершал его родственник – внучатый племянник Жюль Ардуэн-Мансар.

Искусство Мансара представляет собой глубоко индивидуальный вариант творчества, не укладывающийся в рамки стилей и эпох и соединяющий их в себе свободно и расчетливо, остроумно и логично. Эти качества воплотились помимо построек в архитектурной графике мастера, прежде всего в его поздних проектах, сделанных незадолго до смерти – Национальной библиотеке в Париже и Национальном музее в Стокгольме.

Франсуа Мансар скончался 23 сентября 1666 года.

22.История создания и концепция восточного фасада Лувра

Как известно, расцвет первого периода классицизма – это вторая половина XVII века Тогда как раз в лице Людовика XIV и берет в качестве официальной государственной доктрины. А вот буржуазная идеология выдвигает различные концепции философского рационализма и классицизма. Все эти концепции практически полностью подчиняются воле короля, а также служат средством его прославления, причем как высшего олицетворения нации, которые объединяются на началах разумного самодержавия.

А вот в архитектуре это выражается весьма двояко. С одной стороны – это стремление к рациональным ордерным композициям, которые тектонически ясны, монументальны, так сказать освобождены от дробной «многотемности» того еще предшествующего периода. А вот с другой стороны – это всевозрастающая тенденция к единому волевому началу в композиции, к господству оси, которое подчиняет себе здание и прилегающие пространства, а также к подчинению воле человека не только принципов организации городских пространств, но и самой природы, преобразуемой по законам разума, а также геометрии и «идеальной» красоты.

Две эти тенденции ярко иллюстрируют два самых крупных события в архитектуре Франции второй половины XVII века. Во-первых, это проектирование и строительство восточного фасада королевского дворца в Париже – нашего Лувра. Во-вторых, это создание новой резиденции Людовика XIV – это грандиознейший архитектурный и садово-парковый ансамбль в Версале.

Два архитектора – итальянец Лоренцо Бернини, специально приехавший в Париж из Италии, и француз Клод Перро создали каждый свой проект для создания Лувра – так и возник восточный фасад дворца. Хотя предпочтение все же было отдано проекту Перро – его осуществили в 1667 году, так у него не было такого уж явного надоевшего барокко и какой-то тектонической двойственности проекта Бернини. Сейчас мы наблюдаем, что у довольно протяженного фасада, а его длина составляет 170,5 метров довольно ясная ордерная структура, где также есть огромная двухэтажная галерея, прерываемая в центре и по бокам различными симметричными ризалитами. А сот спаренные колонны коринфского ордера, высота которых составляет 12,32 метра, содержат крупный, но по классически разработанный антаблемент, который завершается аттиком и балюстрадой.

Само основание создано в виде гладкого цокольного этажа. В его разработке подчеркнута конструктивная функция самой основной несущей опоры здания – впрочем, все также предсказуемо, как и в элементах ордера. Довольно четкий и ритмический, качественно пропорциональный строй основан на самых простых отношениях и модульности. За модуль здесь нижний диаметр колонн. А вот размеры здания – его высота 27,7 метра, а также общий крупный масштаб композиции – все это рассчитано на создание парадной площади перед фасадом, что придает зданию очень величественный вид и репрезентативность, что так необходимо для королевского дворца. Но отличительна черта его в том, что весь строй композиции явно отличается тем, что тут отсутствует архитектурная логика, геометричность и художественный рационализм.

23.История создания садово-паркового комплекса и дворца в Версале.

История строительства Версаля.

Вторая половина XVII века - период развития классицизма во французской архитектуре. Это эпоха абсолютизма, когда придворное становится синонимом национального, как сама личность короля - воплощением государства. Абсолютизм в качестве государственной системы выступает носителем разумного начала в культуре и искусстве, предоставляя широчайшие возможности художественной реализации высоких идеалов рационализма в формах невиданного еще великолепия резиденции короля-Солнца. Так создается Версаль - идеальное воплощение абсолютизма в архитектуре и высокий примет устремления архитектурного гения нации к созданию совершенных форм мира природы в соответствии с законами человеческого разума.

Дворец и парк Версаля - один из выдающихся архитектурных ансамблей в истории мирового зодчества. Планировка обширного парка, территории, связанной с Версальским дворцом, является вершиной французского паркового искусства, а сам дворец - первоклассным памятником архитектуры. Над этим ансамблем работала плеяда блистательных мастеров. Они создали сложный им законченный архитектурный комплекс, включающий в себя монументальное здание дворца и целый ряд парковых сооружений "малых форм", и, главное, исключительный по своей композиционной целостности парк. Версальский ансамбль представляет собой в высшей степени характерное и яркое произведение французского классицизма XVII века.

История парка и дворца тесно связана с развитием абсолютизма. Строительство Версаля было задумано и осуществлено во второй половине XVII века, когда абсолютизм достиг высшей ступени своего могущества. Последние годы царствования Людовика XIV - годы кризиса абсолютизма и начало его упадка - являются также периодом кризиса Версаля.

В строительстве выражены идеи прогрессивной для своего времени централизованной монархии, покончившей с феодальной раздробленностью государств и объединившей Францию. Социальная перестройка была связана и с ее хозяйственным развитием. Эти хозяйственные успехи Франции, передовой страны XVII века, отразились и в самой технике строительства Версаля. Так, например, Зеркальная галерея дворца была не только выражением исканий новых пространственных и световых решений, - она должна была демонстрировать достижения французской стекольной промышленности, ее первых побед над Венецией. Три верхних проспекта - это не только завершение дворцовой перспективы, но и памятник дорожного строительства. Наконец, фонтаны и бассейны Версальского парка следует признать значительным техническим достижением эпохи, равно как и прорытие знаменитого Лангедонского канала.

Идея единства, порядка, системы - вот что противопоставлял французский абсолютизм раздробленности феодальных князей. В формах искусства это обозначали: чувство меры, тектоническая ясность, представительность, преодоление интимности, свойственной французской архитектуре XVI - начала XVII веков.

Искусство Версаля является выражением законченного и последовательного мировоззрения эпохи классицизма.

Версаль как архитектурно - парковый ансамбль возник не сразу, он не был создан одним строителем подобно многим дворцам XVII-XVIII веков, ему подражавшим.

Старинные хроники сообщают, что в начале XVII века Версаль был поселком с 500 человек населения, на месте будущего дворца тогда высилась мельница, а кругом расстилались поля и бесконечные болота. В 1624 году был выстроен по поручению Людовика XIII архитектором Филибером Ле Руа маленький охотничий замок рядом с деревушкой, называемой Версаль. Около нее находился средневековый полуразрушенный замок - владение дома Гонди. Сен-Симон называет этот древний Версальский замок "карточным домиком" Этот замок был перестроен в ближайшие годы по распоряжению короля архитектором Лемерсье. В это же время Людовик приобрел участок Гонди вместе с полуразрушенным дворцом архиепископа и снес его для расширения своего парка.

Небольшой замок находился в 17 километрах от Парижа. Это было П-образное в плане сооружение со рвом. Перед замком располагались четыре корпуса из камня и кирпича с металлическими решетками на балконах. Двор старого замка, получивший в последствии название Мраморного, сохранился до сегодняшнего дня. Первые сады Версальского парка были разбиты Жаком Буассо и Жаком де Менуар.

В 1662 году Версаль начал строится по плану Ленотра. Андре Ленотр (1613-1700) к этому времени уже прославился как строитель загородных имений с регулярными парками (в Во-ле-Виконт, Со, Сен-Клу и др.). Интересно, что резиденцией в Во-ле-Виконт, выполненной с чрезвычайной роскошью, владел влиятельный интендант Фукэ. Король относился к нему враждебно и заключил его в тюрьму. Таким образом творцы парка и замка Во-ле-Виконт, Ленотр и Лево, были привлечены к строительству Версаля. Архитектура имения Фукэ была принята в качестве образца для Версаля. Сохранив дворец Фукэ, король вывез из него все, что иожно было снять и увезти, вплоть до апельсиновых деревьев и мраморных статуй парка.

Ленотр начал со строительства города, в котором должны были разместиться придворные Людовика XIV и многочисленный штат дворцовой прислуги и военной охраны. Город был рассчитан не тридцать тысяч жителей. Его планировка подчинялась трем лучевым магистралям, которые расходились от центральной части дворца в трех направлениях: в Со, Сен-Клу, Париж. Несмотря на прямую аналогию с римским трехлучием, версальская композиция значительно отличалась от своего итальянского прототипа. В Риме улицы расходились от площади дель Пополо, в Версале же они стремительно сходились ко дворцу. В Риме ширина улиц была менее тридцати метров, в Версале - около ста. В Риме угол, образованный между тремя магистралями, был равен 24 градусам, а в Версале 30 градусам и так далее.

Для скорейшего заселения города Людовик XIV раздавал под застройку участки всем желающим (разумеется, дворянам) за сходную цену с единственным условием строить здания в едином стиле и не выше 18,5 метров, то есть уровня входа во дворец.

Строительство резиденции сложилось за несколько периодов.

В 1661 году перестройку маленького замка Людовика XIII поручили архитектору Лево, одному из лучших зодчих эпохи. Обновлялось декоративное убранство дворца, строилась Оранжерея. В 1668-1671 годах замок был обстроен новыми помещениями таким образом, что стены корпусов, образующих Мраморный двор, выходивший на восток, сохранялись; стены же внешних фасадов замка в значительной своей части были уничтожены. В результате этого западный, парковый фасад удлинился втрое, причем Лево застроил старый корпус только в первом этаже; его верхние два этажа выходили теперь на террасу, создававшую род пропилей, которые соединяли парк с Мраморным двором. Южный и северный фасады тоже удлинились за счет двух изысканных по формам корпусов. В северной, новой пристройке разместили лестницу Послов, а в южной - лестницу Королевы. Лево умер, не закончив оформления передней части дворца, которую осуществил Франсуа Д'Обрэ, поставивший по линии восточных торцов дворца решетку с двумя павильонами. Так был образован "Королевский двор".

В результате второго строительного цикла Версаль сложился в целостный дворцово-парковый ансамбль, являющий собой замечательный пример синтеза искусств - архитектуры, скульптуры, и садово-паркового искусства французского классицизма XVII столетия. Однако после смерти кардинала Мазарини Версаль, созданный Лево, стал казаться недостаточно величественным, чтобы выражать идею абсолютной монархии.

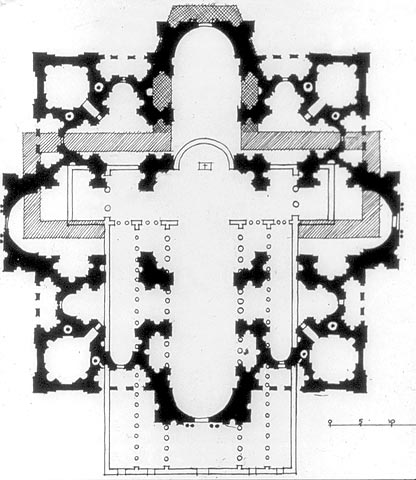

Поэтому для перестройки Версаля был приглашен Жюль Ардуэн Мансар, крупнейший архитектор конца столетия, с именем которого связан третий строительный период в истории создания этого комплекса. Мансар еще бельше увеличил дворец, возведя два крыла длиной по пятьсот метров каждое под прямым углом к южному и северному фасадам дворца. В северном крыле он поместил церковь (1699-1710), вестибюль которой заканчивал Робер де Котт. Кроме того, Мансар надстроил над террасой Лево еще два этажа, создав вдоль западного фасада Зеркальную галерею, замыкающуюся залами Войны и Мира (1680-1886).На оси дворца в сторону подъезда во втором этаже Мансар поместил королевскую спальню с видом не город и конную статую короля, поставленную позже в точке схода трезубца дорог Версаля. В северной части дворца размещались покои короля, в южной - королевы. Мансар построил также два корпуса Министров (1671-1681), которые образовали третий, так называемый "двор Министров", и соединил эти корпуса богатой золоченой решеткой.

Все это совершенно изменило облик сооружения, хотя Мансар оставил ту же высоту здания. Ушли контрасты, свобода фантазии, ничего не осталось, кроме протяженной горизонтали трехэтажного сооружения, единого в строе своих фасадов с цокольным, парадным и аттиковыми этажами. Впечатление грандиозности, которое производит эта блестящая архитектура, достигнуто большим масштабом целого, простым и спокойным ритмом всей композиции.

Мансар умел объединять различные элементы в единое художественное целое. Он обладал удивительным чувством ансамбля, стремясь к строгости в отделке. Например, в Зеркальной галерее применяет единый архитектурный мотив - равномерное чередование простенков с проемами. Такая классицистическая основа создает ощущение ясной формы. Благодаря Мансару расширение Версальского дворца прибрело закономерный характер. Пристройки получили крепкую взаимосвязь с центральными корпусами. Ансамбль, выдающийся по архитектурно -художественным качествам, был удачно завершен и оказал большое влияние на развитие мировой архитектуры.

Создателями дворца были не одни Лево и Мансар. Под их руководством работала значительная группа архитекторов. С Лево работали Лемюэ, Дорбай, Пьер Гиттар, Брюан, Пьер Коттар и Блондель. Главным помощником Мансара был его ученик и родственник Робер де Котт, который продолжал руководить строительством после смерти Мансара в 1708 году. Кроме того в Версале работали Шарль Давилэ и Лассюранс. Интерьеры были выполнены по рисункам Берена, Вигарани, а также Лебреном и Миньяром.

Вследствие участия многих мастеров архитектура Версаля носит в настоящее время разнородный характер, тем более, что строительство Версаля (от возникновения охотничьего замка Людовика 13 и до устройства батальной галереи Луи Филиппа) продолжалось около двух веков (1624-1830).

Архитектурно-художественная композиция Версальского дворца.

Несмотря на четкий план, лежащий в основе, отдельные части этого ансамбля далеки от полного единства. В особенности разнообразна в стилистическом отношении архитектура фасадов дворца, обращенных к городу.

В создании Версальского дворца основные его авторы, Лево и Мансар, отталкивались от итальянской архитектуры. Большой ордер - основной мотив Версальской архитектуры. Он присутствует на западном фасаде дворца, а также в более поздних постройках - Большом и Малом Трианоне. Характер ордеров, применяемых в Версале, типичен для построек Палладио и Виньолы, - варьируются только декоративные детали, капители. Так, например, Лебрен создал так называемый "французский ордер", поместив в капителях эмблемы Людовика XIV - лилию и солнце.

Как правило, фасад Версаля не отвечает внутренней планировке дворца. Наружная архитектура маскирует назначения различных частей здания, предполагаемых для бытового обслуживания.

Поэтому архитектура приобретает ярко выраженный представительный характер, отвечающий духу абсолютизма.

Интерьеры дворца также были созданы за несколько строительных периодов. В них особенно явственны принципы "большого стиля" французского искусства времени Людовика XIV, то есть сочетание трезвой логики композиции с декоративной обогащенностью форм.

В центральной части дворца размещалась королевская семья, а в огромных крыльях находилась стража и придворные. Парадные комнаты королевской четы занимали второй этаж. Каждая комната посвящалась различным античным божествам, имена которых аллегорически связывались с членами королевской семьи. На плафонах и над каминами изображены сцены из жизни богов, а по стенам висели станковые картины, составившие позднее первый фонд Лувра.

Интерьер церкви, законченной в 1710 году Робером де Коттом, составляет одно из звеньев в общей художественно единой цепи парадных интерьеров дворца; он полон светского блеска и утонченной пышности. Интерьер центральной части дворца значительно богаче по многообразию привлекаемых художественных средств, чем фасады. Этот принцип взаимосвязи наружного и внутреннего облика сооружения, сформировавшийся в Версале, получил позднее широкое распространение в отелях рококо.

Почти все интерьеры центральной части дворца были выполнены самим Лебреном, при постоянной консультации братьев Перро. Лебреном были привлечены крупнейшие живописцы, скульпторы, медники, резчики и организована специальная школа. Под руководством Лебрена работала гобеленная мануфактура и двести пятьдесят рабочих.

В период работы с Лево творчество Лебрена имело барочные тенденции, ярко выраженные в лестнице послов, которая ведет к большим апартаментам короля. Мастер пользуется приемами иллюзорной перспективы, примененной весьма умело и интересно.

Семидесятиметровая Большая, или Зеркальная, галерея служила для торжественных входов, балов, празднеств. В Зеркальной галерее придворные собирались в надежде увидеть короля, когда он каждое утро направлялся в часовню (часто этим пользовались для подачи прошений).

В этом грандиозном сооружении выражено чувство меры и гармонии, здесь господствует строгая уравновешенность и величавость. Одна из длинных стен зала образована рядом высоких закругленных окон, открывающих вид на бесконечные дали парка; противоположная стена составлена из зеркал, расположенных подобным же образом. Это оригинальное решение освобождает громадный зал от тяжеловесности, придает ему простой, ровный ритм. Только массивный свод с фресками Лебрена вносит в этот ансамбль обычное для Версаля ощущение подчеркнутой пышности.

Зеркальная галерея завершается залами Войны и Мира. Зал Войны посвящен победам Людовика XIV над соседними державами во время Голландской войны. Украшение стен в нем строится на правильных овалах и прямоугольниках, но их очертания перерезают металлические фигуры и трофеи. Проект зала в целом принадлежит Лебрену, а громадный овальный рельеф, изображающий Людовика XIV в образе древнего война, мчащегося на коне, выполнен Антуаном Куазевоксом (1640-1720). Куазевокс, с 1660 года работавший в качестве придворного скульптора и наводнивший Версаль своими произведениями, был несомненно, одним из крупнейших мастеров своего времени.

Покои королевских апартаментов были расположены с таким расчетом, чтобы между исходным пунктом движения (Лестницей послов) и его конечной точкой (Королевской спальней) было наибольшее число промежуточных звеньев.

Эта последовательность покоев сказывается и в красочной, и в пространственном решении отдельных интерьеров. Их архитектура в Версальском дворце стремится к созданию в каждом зале целостного пространственного впечатления с легким выделением задней стены. В зале Дианы а этой стене расположен погрудный портрет Людовика работы Бернини, в зале Венеры - его портрет в образе римского война Варэна. Каждый зал имел как бы свою лицевую сторону, свой фасад.

Анфиладный принцип планировки торжествует и в знаменитой Зеркальной галерее. Это в сущности не тронный зал, а настоящий проспект длинною 173 метра. Здесь было важно украсить свод и стены так, чтобы не перегружать пространства и не чинить препятствий людскому потоку. Лебрен разместил на своде изображения побед Людовика. Живопись потеряла самостоятельное значение, но зато пространство приобрело изящество и легкость. Вместо гобеленов, картин статуй, приковывающих внимание и останавливающих зрителя, галерея покрыта легкими, широкими зеркалами.

В анфиладное расположение помещений включена также капелла. Правда, с наружной стороны она кажется инородным телом, но внутри она связана с анфиладой парадных зал посредством особого вестибюля, который прямо примыкает к хорам.

В систему анфилад включена даже королевская спальня. Только низкая балюстрада отделяет ложе короля от текущего мимо потока придворных. Жилые помещения приносятся в жертву парадным залам. В этом смысле Версаль является законченным типом парадного расположения помещений, характерного для абсолютизма XVIII века.

Интерьеры Версаля порывают с традицией XVI века. Потолки всегда гладкие или сводчатые, покрытые росписями с аллегорическими сюжетами. На появляются филенки из мрамора, штукатурки или бронзы. Лестницы, обычно до XVII века винтовые, приобретают в эту эпоху прямые марши, с широкими площадками, с балюстрадами и железными решетками. В основном применяется позолота на белом фоне, полихромия играет весьма ограниченную роль.

Сооружения, расположенные рядом с дворцом, едины с ним по своим архитектурным образам. Оранжерея Лево в 1681 -1688 годах была увеличена в четыре раза и перестроена Мансаром по образцу римских терм. С южным партером ее соединяют две колоссальные лестницы, между которыми она и размещена. Кажется, что идея грандиозного нашла свою форму в образе этих лестниц. При взгляде от партера Швейцарцев, лежащего у подножия оранжереи, особенно ярко вырисовывается смысл всего замысла. Масштабы лестниц, огромные плоскости которых как бы уходят в небо, несоизмеримы с человеком: они созданы для царящей здесь "идеи".

В этом же плане построены Мансаром в 1679-1686 годах Большие и Малые конюшни (напротив дворца, со стороны города ). Они заняли место между лучами трезубца дорог.

Заключение:

Версаль предстает перед нами грандиозным ансамблем. Над его созданием трудилось огромное количество мастеров. Но каждый из них стремился к сохранению единого замысла и поддержанию идеи объединения, которую утверждал абсолютизм. Этому можно найти множество подтверждений.

Например, стройность внешнего облика дворца, несмотря на несколько архитекторов и строительных периодов. Есть мнение, что вследствие участия многих мастеров архитектура Версаля носит в настоящее время разнородный характер, тем более, что строительство Версаля (от возникновения охотничьего замка Людовика XIII и до устройства батальной галереи Луи Филиппа)

Продолжалось около двух веков (1624-1830).

Несмотря на четкий план, лежащий в основе, отдельные части этого ансамбля далеки от полного единства. В особенности разнообразна в стилистическом отношении архитектура фасадов дворца, обращенных к городу . Но если сузить период строительства (только конец XVII века) и не рассматривать более поздние дополнения и перестройки, то мысль о единстве дворца подтверждается.

Замысел читается и в анфиладном принципе интерьеров, использованном для большинства внутренних помещений.

Именно эта королевская резиденция стала поворотным пунктом в превращении традиционного садово-паркового искусства, понимаемого лишь как мастерство создания локальных и предназначенных для крайне ограниченного круга привилегированных лиц садов и парков в то, что сейчас называют "ландшафтной архитектурой".

Было бы ошибкой считать Ленотра основателем регулярного принципа планировки садов. Ведь, не говоря уже об итальянских садах в стиле барокко - таких, как виллы Д'Эсте, Ланте, Капрарола, - в самой Франции геометрически распланированные сады появились за два века до него. В истории садово-паркового искусства известны имена многих мастеров XVI-XVII веков (Серсо, Буассо, Молле), которые создавали прекрасные цветочные партеры, трельяжи, аллеи, зеленые "стены" и "залы", каналы и другие элементы классического сада при замках и дворцах. Однако они еще не объединялись в целостный и пространственно развитый ансамбль, где ландшафтная составляющая не просто дополняет дом, а выступает с ним как бы на равных. Именно после Андре Ленотра стало возможным говорить о появлении нового уровня и качества территориального планирования, о появлении архитектурно-ландшафтных систем невиданных ранее масштабов, протяженностью не в десятки и сотни, а в тысячи метров.

Ленотр - первый ландшафтный архитектор. Влияние Ленотра и его школы на последующее развитие ландшафтного искусства огромно . И не случайно, что профессор И. В. Бунин назвал версальский парк "лабораторией новых градостроительных приемов всемирного значения".

В парке проявляется удивительный синтез скульптуры с окружающей природой и архитектурным пространством.

Хотелось бы отметить политическое значение Версаля. Он становится центром государства. Только в 1789 году по требованию парижан король Людовик XVI с семьей возвратился в Париж. И после дворец оказывается связан с великими событиями из истории Франции. Покинутый Людовиком замок пришел в запустение, не раз подвергался грабежам. Но в 1837 году Луи-Филипп отреставрировал замок и сделал из него Музей истории Франции. В 1870 году в замке, занятом немцами, происходило коронование немецкого императора Вильгельма Прусского. В 1875 году здесь была провозглашена Республика, в 1919 году - подписано соглашение о мире с Германией.

24.Стиль рококо во Франции.

С угасанием «великого века» монументальный архитектурный стиль второй половины 17 столетия сменился новым художественным направлением — красочно-нарядным, изысканным рококо. Сложившись в 20-е годы 18 века, рококо достигло расцвета в 30—40-е годы. В это время строительство из Версаля было окончательно перенесено в Париж, который сохранил славу самого богатого и красивого города Европы. Архитектура утрачивала тенденцию к грандиозным ансамблям, подражавшим Версалю, но беспредельная тяга к роскоши принимала лишь новую форму. На смену усадебному замку 17 века пришел городской дом, отель — утопавший в зелени садов небольшой особняк французской аристократии, верхушки буржуазии, разбогатевших ростовщиков. Залитые светом, изысканные салоны и будуары отелей становились феерическим фоном для частной жизни и быта аристократической верхушки, вырвавшейся после смерти Людовика XIV из-под деспотической опеки королевского двора. В особняках рококо уже не было характерного для классицизма единства решения наружного объема и внутреннего пространства, архитекторы часто отступали от логической ясности и рационального подчинения частей целому. Если в фасаде отеля и сохранились представительность и строгость дворца 17 века, то пропорции становились легкими, а внутренняя планировка изменялась. Принцип парадной анфиладности не выдерживался, проявлялась тяга к разнообразию в расположении комнат, к композициям асимметричным, разорванным, лишенным объединяющей оси. Внутреннее пространство получило свободное и рациональное расположение в соответствии с требованиями комфорта. Небольшие по размерам уютные комнаты, предназначенные для повседневного обихода, и залы обособлялись, их делали различными по форме в зависимости от назначения. Жилые комнаты обычно располагались вдоль второго фасада, обращенного в сад. Уделялось внимание и удобствам. Интерьеры отелей рококо поражают безудержной роскошью, ювелирной тонкостью отделки. Излюбленная овальная форма залов своими криволинейными очертаниями уничтожает конкретную определенность стены, а система декораций лишает их материальности. Все переходы и грани закругляются. Светлый камень, приглушенных тонов, нежно-розовые, голубые и белые шпалеры, изящные резные панели усиливают впечатление легкости и жизнерадостности. Невысокий рельеф растительного лепного орнамента то выступает из стен, то как бы растекается по их поверхности. Асимметричные завитки разветвляются, то расширяясь, то втягиваясь в узкие полосы. Мотивы цветов, масок, обломков скал, раковин животных вкрапливаются в узоры и образуют «чарующий стенной убор». Типичный образец рококо — интерьер отеля Субиз (1730-е годы), созданный архитектором Жерменом Боффраном (1667—1754). Его овальный зал отмечен грацией форм, непринужденным изяществом. В создании целостного пространства большую роль играет овальная форма плана. Его плавная динамика находит развитие в мягком закругленном переходе от стены к плафону, аркам окон, в формах зеркал, дверей, декоративных рам, волнообразных контурах живописных панно, в изысканной игре линий асимметричного орнамента, образующего тонкое кружево декора плафона и стен.

Интерьеры залов и анфилад в стиле рококо

Стены, обшитые легкими панелями, членятся нишами на три части; нижние прямоугольной формы панели образуют устойчивое основание, на них покоятся полуциркульные арки, они завершаются живописными панно («Амур и Психея» и другие композиции). На границах между стенами, плавно переходящими в пологий купол, расположены панно с причудливым плетением растительного орнамента, его радиальные полосы тянутся к центру плафона. Хрупкие, изящные лепные рокайли (формы плоских раковин) сплетаются с лепными цветочными гирляндами и стеблями, с лентообразными обрамлениями. Композиция декора пронизана легким, капризным ритмом. Заключенные в причудливые рамы зеркала и картины включаются в архитектурное убранство, разнообразя поверхность стен. Расположенные одно против другого, зеркала дают множество отражений, обманчиво расширяющих пространство интимного салона — архитектурный образ словно переносит человека в мир мечты и иллюзий. Живопись с воздушным пейзажным фоном, сохраняя плоскость стены и ритмом объединяясь с декором, подчеркивает связь интерьера с уютными уголками парка реальной природы.

Неотъемлемая часть интерьера — мебель: резные нарядные столики-консоли на двух ножках, инкрустированные комодики и секретеры, удобные мягкие кресла и диваны с узорной обивкой, с гибкими причудливыми очертаниями спинок и ножек. С модными китайскими ширмами сочетались восточные безделушки и хрустальные сверкающие и переливающиеся оттенками люстры, бра в виде вьющихся веток, настольные жирандоли с трепещущими хрустальными навесками, хрупкие фарфоровые статуэтки, гобелены, изящные мелочи — драгоценные игрушки из серебра, черепахи, перламутра, эмали, янтаря и т. д. Заплетающий их формы, струящийся орнамент с его сложным ритмом связывает все эти предметы в единый ансамбль с интерьером. Потребность в роскоши породила во Франции в 18 веке множество мастеров, наделенных воображением, тонким вкусом и остроумием: столяров, резчиков, литейщиков, ювелиров, ткачей и т. д., которые передавали секреты своего мастерства из поколения в поколение. Оформлением архитектуры интерьера и прикладным искусством много занимались Ж. О. Мейссонье (1693—1750) и Ж. М. Оппенор (1672—1742).

25.Архитектор Жак Анж Габриэль. Особенности творческого метода.

ЖАК АНЖ ГАБРИЕЛЬ

(1698—1782)

Жак Анж Габриель – наиболее пленительный мастер французской архитектуры. Стиль Габриеля – это чрезвычайно самобытное и органическое явление, порожденное естественным, «глубинным» развитием зодчества Франции. Его творчество отличают приближенность к человеку, интимность, а также изысканная тонкость декоративных деталей.

Жак Анж Габриель родился 23 октября 1698 года в Париже. Его отцом был известный архитектор Жак V Габриель. Жак работал с ним на строительстве зданий короля в интерьерах Версаля, Фонтенбло, Тюильри.

Участие Габриеля в градостроительных работах отца хорошо подготовило его к решению ансамблевых задач, игравших к середине XVIII века уже более важную роль в архитектурной практике. Как раз в это время в печати усиливается внимание к Парижу, к проблеме превращения его в город, достойный названия столицы.

Париж обладал прекрасными памятниками архитектуры, рядом площадей, созданных в предшествующем веке, но все это были отдельные, замкнутые в себе, изолированные островки организованной застройки. В середине 18-го столетия возникает площадь, повлиявшая на сложение ансамбля парижского центра, – нынешняя площадь Согласия. Своим появлением она обязана целому коллективу французских зодчих, но основным ее творцом был Жак Анж Габриель.

В 1748 году по инициативе столичного купечества было принято решение о постановке монумента Людовику XV. Академия объявила конкурс на создание площади для этого памятника. В результате первого конкурса не был избран ни один из проектов, но было окончательно установлено место для площади. После второго конкурса, проведенного в 1753 году лишь среди членов академии, проектирование и застройка были поручены Габриелю, с тем чтобы он учел и другие предложения.

Участком, выбранным под площадь, был обширный пустырь на берегу Сены на тогдашней окраине Парижа, между садом Тюильрийского дворца и началом ведущей в Версаль дороги. Габриель необыкновенно плодотворно и перспективно использовал выгоды этого открытого и прибрежного расположения. Его площадь стала осью дальнейшего развития Парижа. Это оказалось возможным благодаря ее разносторонней ориентации. С одной стороны, площадь мыслится как бы преддверием дворцовых комплексов Тюильри и Лувра. Недаром к ней ведут из-за границ города три предусмотренных Габриелем луча – аллеи Елисейских Полей, мысленная точка пересечения которых находится во входных воротах Тюильрийского парка. В этом же направлении – лицом к дворцу – ориентирован конный монумент Людовика XV. В то же время архитектурно акцентирована лишь одна сторона площади – параллельная Сене. Здесь предусмотрено сооружение двух величественных административных зданий, а между ними проектируется Королевская улица, ось которой перпендикулярна оси Елисейские Поля – Тюильри. В конце ее очень скоро начинает строиться церковь Мадлен архитектора Контана д'Иври, своим портиком и куполом замкнувшая перспективу. По сторонам от своих корпусов Габриель проектирует еще две улицы, параллельные Королевской. Тем самым дается и другое возможное направление движения, связывающее площадь с другими кварталами растущего города.

Очень остроумно и совершенно по-новому решает Габриель границы площади. Застраивая только одну ее северную сторону, выдвигая принцип свободного развития пространства, его связи с природным окружением, он в то же время стремится избежать впечатления его аморфности, неопределенности. Со всех четырех сторон он проектирует неглубокие сухие рвы, устланные зеленью газонов, окаймленные каменными балюстрадами. Разрывы между ними дают дополнительный четкий акцент лучей Елисейских Полей и оси Королевской улицы.

В облике двух зданий, замыкающих северную сторону площади Согласия, хорошо выразились характерные черты творчества Габриеля: ясная, спокойная гармония целого и деталей, легко воспринимающаяся глазом логика архитектурных форм. Нижний ярус постройки более тяжелый и массивный, что подчеркнуто крупной рустовкой стены, он несет два других яруса, объединенных коринфскими колоннами, – мотив, восходящий к классическому восточному фасаду Лувра.

Но главная заслуга Габриеля состоит не столько в мастерском решении фасадов с их возвышающимися над мощными аркадами нижнего этажа стройными каннелированными колоннами, а в специфически ансамблевом звучании этих построек. Оба эти здания немыслимы и друг без друга, и без пространства площади, и без сооружения, находящегося на значительном удалении, – без церкви Мадлен. Именно на нее ориентированы обе постройки площади Согласия – не случайно каждая из них не имеет акцентированного центра и является как бы лишь одним из крыльев целого. Таким образом, в этих постройках, спроектированных в 1753 году и начавших сооружаться в 1757—1758 годах, Габриель наметил такие принципы объемно-пространственного решения, которые получат развитие в период зрелого классицизма.

Жемчужина французской архитектуры XVIII века – Малый Трианон, созданный Габриелем в Версале в 1762—1768 годах. Этот маленький дворец предназначался в свое время для графини Дюбарри. Малый Трианон – почти квадратное здание, поднятое на широкую каменную террасу. Все четыре фасада у него разные, но каждый из них представляет собой вариант той же самой темы, и это усиливает впечатление цельности и единства, которое производит Малый Трианон.

Фасад, выходящий к открытому пространству партера, воспринимающийся с самого далекого расстояния, трактован наиболее пластично. Четыре приставные колонны, объединяющие оба этажа, образуют подобие слегка выступающего портика. Сходный мотив, однако уже в измененном виде, – колонны заменены пилястрами, – звучит в двух соседних сторонах, но каждый раз иначе, поскольку из-за разницы уровней в одном случае здание имеет два этажа, в другом – три. Четвертый фасад, обращенный к зарослям пейзажного парка, совсем прост – стена расчленена лишь прямоугольными окнами различной в каждом из трех ярусов величины.

Так скупыми средствами Габриель добивается поразительного богатства и насыщенности впечатлений. Красота извлекается из гармонии простых, легко воспринимаемых форм, из ясности пропорциональных отношений.

Внутренняя планировка решена также с большой простотой и ясностью. Дворец состоит из ряда небольших прямоугольных комнат, декоративное убранство которых, построенное на использовании прямых линий, светлых холодных цветов, скупости пластических средств, соответствует изящной сдержанности и благородной грации наружного облика.

Замысел строителя отличается кристальной ясностью; он основывается на простых и строгих геометрических соотношениях. Трианон со своими миниатюрными размерами, с громадными окнами, которые придают постройке удивительную легкость, принадлежит к числу характерных для XVIII века изящных парковых павильонов, отнесенных на значительное расстояние от главного дворца, в глубь парка. И в то же время строгость форм и лаконичность решений делают его замечательным образцом классической архитектуры. Именно миниатюрные размеры Малого Трианона помогли Габриелю добиться такой собранности и стройности.

За свою долгую жизнь Габриель воспитал немало учеников: Ш.А. д'Авиле, Ж. Берен, Пьер Ленотр, Лассюранс, Ж. Боффран, Робер де Котт и др.

Умер Габриель в Париже 4 января 1782 года.

Творчество Габриеля явилось переходным, связующим звеном между архитектурой первой и второй половины XVIII века. В постройках 1760—1780-х годов более молодого поколения зодчих формируется уже новый этап классицизма. Он характеризуется решительным поворотом к античности, ставшей не только вдохновительницей художников, но и сокровищницей применяемых ими форм.

26.Суффло. Здание Пантеона в Париже. Сравнение концепции с собором Инвалидов.

Церковь Св. Женевьевы (Пантеон) в Париже. Суффло

Начало французского классицизма связано со строительствам церковь Св. Женевьевы в Париже, упрощенная форма которого свидетельствует о возникновении нового эстетического подхода. Она была спроектированная в 1756 году Жаком Жерменом Суффло, но в 1791 г. в период Великой французской революции трансформировалась в «памятник Великой Франции».

Фанцузский архитектор, лидер неоклассического течения в архитектуре Суффло (1713-1780) говорил, что был самоучкой. В 1730—1750 годах несколько раз бывал в Риме, где изучал памятники классической архитектуры. В 1738 году он возвратился в Лион и занялся архитектурной практикой. Простота, просторность и археологически точно воспроизведенные детали классической архитектуры в основных его работах лионского периода, таких как пристройка к Отель-Дьё (строительство начато в 1741) и здание Лож де Шанж (1751-1752), предвосхитили сдвиг французского вкуса от архитектуры рококо к неоклассицизму.

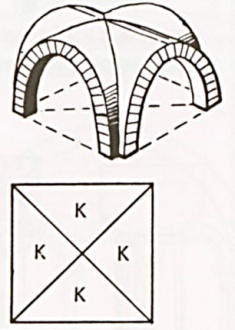

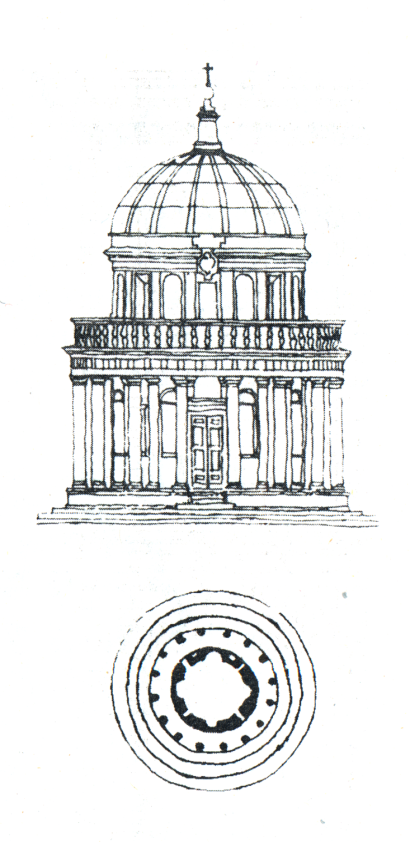

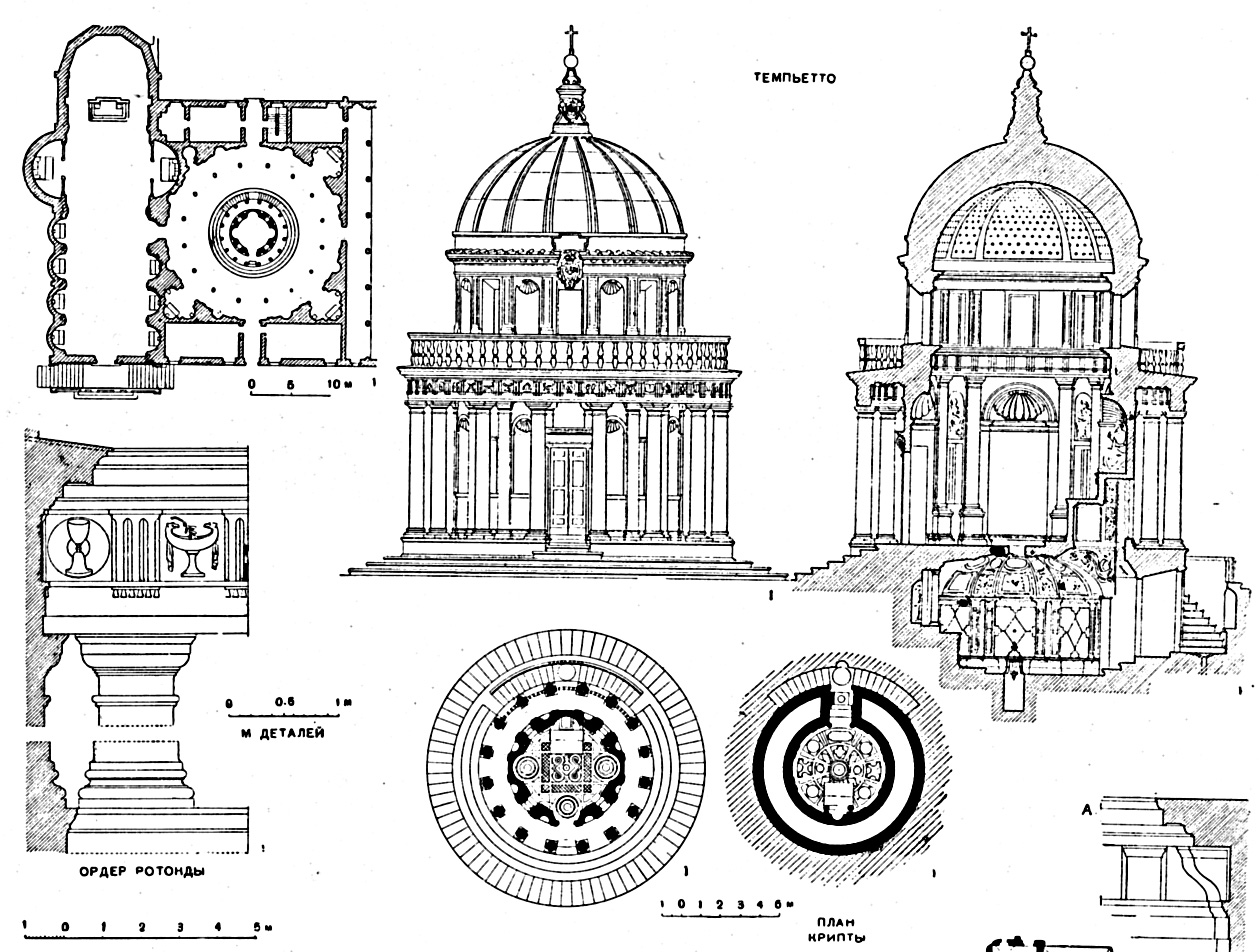

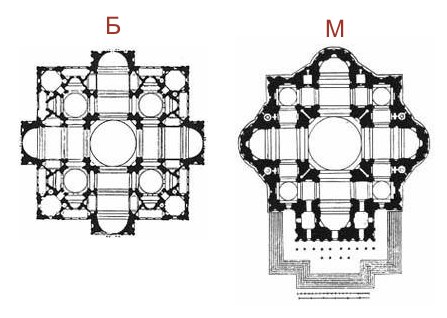

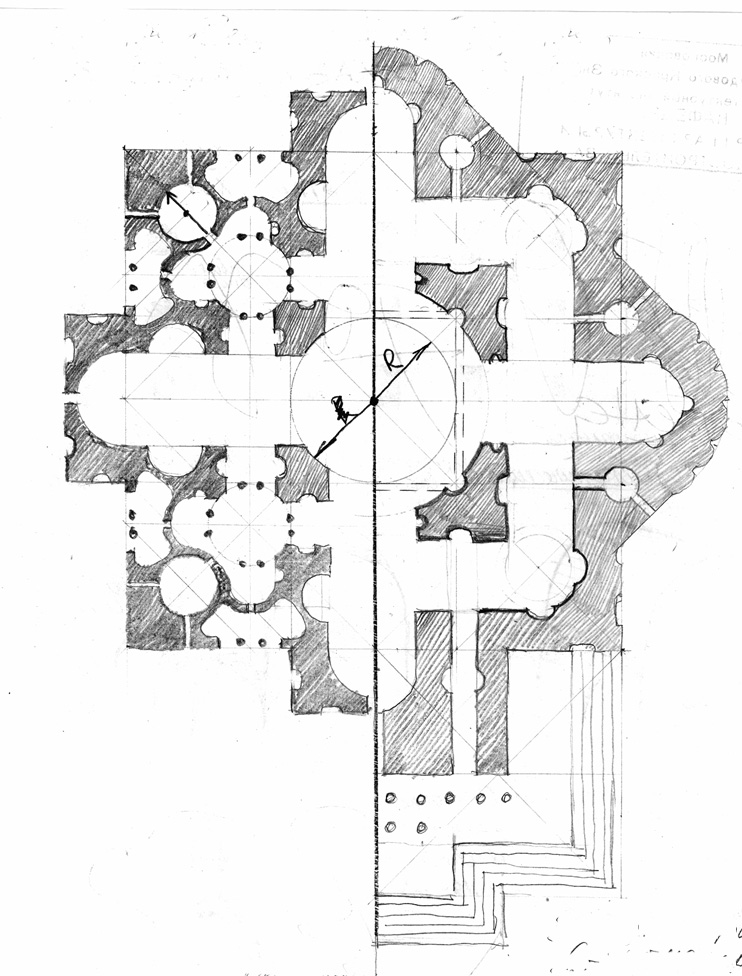

Суффло, в 1750 г. один из первых посетивший дорические храмы в Пестуме, решился воссоздать присущие готической архитектуре ощущения света, пространства и пропорций в классических (если не романских) формах. С этой целью он воспользовался планом в виде греческого креста, неф и приделы которого были оформлены, как система плоских сводов и полуциркульных арок, опирающихся на ряды колонн в интерьере. Объемная композиция здания развивает идею центральнокупольного сооружения, имеющего в плане очертания греческого креста. Купол в цернтре поднимается до высоты почти 120 м. Его целью в этом проекте стало сочетание строгой регулярности и монументальности романских сводчатых потолков с легкостью стройных поддерживающих их столбов и свободно стоящих коринфских колонн. В плане церковь имела форму греческого креста, с фасада располагался огромных размеров храмовый фронтон. Свободно стоящие колонны оказались неспособны поддерживать купол здания, и их в конечном итоге пришлось подпереть. Наружные поверхности стен почти без украшений решены с использованием классического контраста расчлененной и нерасчлененной масс.

Предшественниками его были купольные сооружения Парижа — церковь Сорбонны, собор Инвалидов. Гладкие, скудно декорированные поверхности своей отвлеченной строгостью напоминают Чизвик-хаус, а массивный портик заимствован непосредственно у римских храмов. Простой и четкий в объемном решении, обладающий красивым коринфским портиком и мастерски найденным силуэтом, Пантеон является одним из сооружений, определяющих силуэт левобережной части Парижа.

Поскольку дизайн церкви основывался на классическом стиле, после революции, когда религия была отменена, было очень просто превратить церковь в светское здание Пантеон — место погребения великих людей Франции. После переделок Пантеон приобрел еще более классицистический характер. К несчастью, боковые окна в то время были заложены: эффект светлого внутреннего пространства был уничтожен; большая часть украшений убрана, что сильно изменило облик интерьера. Пилоны были усилены Ронделем в 1806 г. Все это придало зданию суровый, строгий вид, соответствующий новому назначению сооружения, результате возник тот отчасти мрачноватый памятник архитектуры, каким является сегодня Пантеон.

Архитектор Ж. Ж. Суффло известный также как создатель Большого театра в Лионе (1756) и автор большой исследовательской работы об античных храмах в Греции.

Собор Дома инвалидов в Париже

Высокий купол собора Дома инвалидов уже давно стал одной из главных вертикалей, формирующих силуэт Парижа, и даже трудно сегодня представить себе французскую столицу без этого легко взлетающего ввысь монументального храма, сверкающего на солнце своими многочисленными золотыми украшениями.

Рассказывают, что в результате частых войн середины XVII столетия Франция наполнилась увечными солдатами-инвалидами, вынужденными скитаться и нищенствовать, и тогда, в конце 1660-х годов, король Людовик XIV издал эдикт о постройке специального дома призрения для исключенных со службы старых солдат-инвалидов Сооружение Дома инвалидов должно было продемонстрировать заботу короля о своих воинах.

Строительство приюта в 1671 году было поручено архитектору Либералю Брюану. Так на берегу Сены появился ансамбль Дома инвалидов – обширный комплекс зданий, протянувшийся между площадью маршала Вобана и Эспланадой Инвалидов. К 1676 году, когда строительство завершилось, протяженность фасада Дома инвалидов, обращенного к реке, оставляла 196 м. Комплекс включал в себя пятнадцать внутренних дворов, один из которых, так называемый «Почетный двор» (cour d’honneur), предназначался для проведения военных парадов и других торжественных церемоний. Требовалось, однако, построить еще и часовню для призреваемых ветеранов. Проект небольшой церкви Св. Людовика (Сан-Луи-де-Инвалид) также разработал Либераль Брюан, однако в полной мере реализовать его архитектор не сумел: он скончался еще до завершения всех работ. Заканчивал строительство часовни его помощник, Жюль Ардуэн-Мансар, со временем ставший крупнейшим французским зодчим конца XVII столетия. Ардуэн-Мансар создал, в частности, ансамбль Вандомской площади в Париже и осуществил несколько крупных построек в Версале. Он был родственником и учеником другого известного архитектора – Франсуа Мансара (1598–1666), от которого унаследовал не только фамилию, но и талант.

Часовня Сан-Луи-де-Инвалид была закончена в 1679 году. Вскоре после этого Людовик XIV пожелал, чтобы Ардуэн-Мансар включил в ансамбль Дома инвалидов особую королевскую часовню – очевидно, король считал выше своего достоинства молиться в одной церкви с солдатами-ветеранами. Королевский заказ Ардуэн-Мансар реализовал с небывалым размахом: он построил не часовню, а огромный собор, видный сегодня едва ли не со всех точек французской столицы. Он стал центральным сооружением всего ансамбля Дома инвалидов.

Собор Дома инвалидов строился в 1679–1706 годах и оказался последней крупной постройкой Ж. Ардуэна-Мансара – в 1708 году архитектор скончался. Собор Дома инвалидов, или Купольная церковь, как иногда называют это сооружение, стал, таким образом, своеобразным памятником этому выдающемуся зодчему. Разрабатывая проект храма, Ардуэн-Мансар, несомненно, вдохновлялся образом базилики Святого Петра в Риме, купол которой послужил прообразом для многих крупных барочных построек рубежа XVII–XVIII веков. Внутреннюю поверхность купола собора Дома инвалидов расписывал Шарль де ля Фосс (1636–1716).

Собор – квадратное в плане сооружение, образец строгого изящества и симметрии. Его фасад украшен двойной колоннадой, увенчанной монументальным фронтоном. Массивный барабан, окруженный парными колоннами, служит основанием для устремившегося в небо огромного продолговатого купола, украшенного золотыми гирляндами и цветами. Купол завершается позолоченным фонариком и шпилем. Общая высота собора составляет 107 м.

Силуэт собора Дома инвалидов является одним из наиболее выразительных в облике Парижа благодаря чрезвычайно удачно найденным пропорциям. Интерьер собора, имеющий в плане греческий крест, повторяет строгую простоту наружного облика храма. Здание включает в себя центральный зал, над которым возвышается купол. Центральный зал соединен проходами с четырьмя круглыми угловыми капеллами. Своды центрального зала украшают изображения четырех евангелистов, а в центре свода находится большое живописное изображение «Святой Людовик, вручающий свой меч Христу».

Ансамбль Дома инвалидов стал пантеоном военной славы Франции. В одном из его зданий расположен сегодня Музей французской армии, а в самом соборе находятся гробницы маршалов Франции и других выдающихся военных деятелей. Среди них – Тома Бюжо (1784–1849), покоритель Алжира; Франсуа Канробер (1809–1895), командующий французской армией в Крымскую войну; герои Второй мировой войны Филипп Леклерк (1902–1947) и Жан Делаттр-Тассиньи (1889–1952). Здесь же похоронен капитан Руже де Лилль (1760–1836) – автор легендарной «Марсельезы».

Четыре капеллы собора Дома инвалидов служат усыпальницами многих членов семьи Бонапарт и выдающихся военных деятелей Франции. В первой капелле справа находится гробница Жозефа Бонапарта (1768–1844), брата Наполеона, в следующей капелле похоронены маршалы Фош и Вобан. В первой капелле слева расположена усыпальница другого брата Наполеона – Жерома (1784–1860), за ней находятся усыпальницы маршалов Тюренна и Льётея.

В крипте собора, сооруженной архитектором Висконти, точно под куполом, находится гробница императора Наполеона. Как известно, Наполеон умер на острове Святой Елены 5 мая 1821 года, но только в 1840 году его прах был доставлен на родину. Торжественная церемония захоронения останков императора состоялась 15 декабря 1840 года – первоначально в парижской часовне Сан-Жером, а в 1861 году прах Наполеона был перенесен в собор Дома инвалидов. Останки уложили в шесть гробов: первый – из жести, второй – из красного дерева, третий и четвертый – из свинца, пятый – из эбенового дерева, а шестой – из дуба. Эти гробы были помещены в большой саркофаг из красного порфира, который установили в крипте собора Дома инвалидов, украшенной, по выражению А.З. Манфреда, с «языческим великолепием». Вечный сон императора сторожат «Двенадцать побед» – двенадцать скульптур богини победы Ники работы скульптора Прадье, каждая из которых символизирует одно из двенадцати крупнейших сражений, выигранных Наполеоном: Маренго, Ваграм, Аустерлиц, Иена, Фридланд, Москва (имеется в виду Бородинская битва)… Названия мест сражений, выложенные золотом на мраморном мозаичном полу вокруг саркофага Наполеона, окружает мозаичный лавровый венок. Рядом с императором покоится прах его сына – «Орленка», умершего в Вене в 1832 году.

Гробница Наполеона долгое время служила объектом паломничества многих французов, приходивших поклониться праху великого императора. Но прошли годы, и сегодня у гроба Наполеона можно встретить разве что иностранных туристов, осматривающих достопримечательности Парижа. «Иная эпоха, иные проблемы, другие герои привлекают ныне внимание, – писал А.З. Манфред. – «Жизнь идет вперед и ставит новые задачи… Неистовый корсиканец, волновавший когда-то умы и сердца, отодвинут в далекое прошлое. Все проходит

27.Творчество Клода Никола Леду

КЛОД НИКОЛА ЛЕДУ

(1736—1806)

Произведения Клода Никола Леду поразительно современны. Его часто называли «проклятым архитектором», так как большинство его произведений было разрушено. Леду стремился создать идеальный город по образцу построения симфонии, а также к пластическому воплощению космических форм. Так, например, в его проектах сфера символизировала земной шар.

Он разрабатывал новые жилища для кустарей и крестьян, он требовал разрушения трущоб. Читая его, часто думаешь, что это современный автор. Иногда он предвосхищал Ле Корбюзье и его «Лучезарный город», а иногда – Гауди с его безумным барокко. Леду строг и целомудрен, когда строит рынок, общественную баню, училище, и натуралистичен, когда стремится сливать свои сооружения с природой. Он даже создает искусственные пещеры с ложными сталактитами, проектирует урны с лепными сосульками льда, строит мостовые опоры в виде античных трирем с гребцами. Подобный натурализм доводит его до бреда, когда он строит мастерскую для производства обручей в виде диска.

Клод Никола Леду родился в Дормане, что в Шампани, 21 марта 1736 года. Он занимался у Д.Ф. Блонделя и Л.Ф. Труарда. Начинал Леду с оформления витрин. Его архитектурная деятельность началась в шестидесятые годы. Первые проекты: Pavilion Hosquart (1764—1770), шато в Бенувилле (1768—1775).

Творчество Леду 1770-х годов настолько овеяно влиянием великого зодчего XVI века Палладио, что этот период даже называют палладианским. Слава Леду как выдающегося архитектора началась с 1771 года, когда он построил для мадам Дюбарри элегантный павильон, возбудивший широкий интерес. Затем его имя не сходило с уст парижан в связи с постройкой во французской столице ряда особняков. Успехи Леду способствовали тому, что в 1773 году его назначили членом Королевской академии архитектуры, и он, выполняя поручение Людовика XV, заложил обширный дворец в Лувенсиенне. И хотя заложенный дворец из-за смерти короля был заброшен, его проект обсуждался в широких кругах архитекторов.

В 1772 году следует проект особняка знаменитой в свое время танцовщицы Гимар, построенного на шоссе д'Антен в Париже. Среди прочего Леду разработал «храм Терпсихоры», как называли современники интимный театр танцовщицы, возведенный на участке усадьбы. Театр привлекает внимание как пример интерпретации старинного принципа организации зрительного зала.

1773 год связан со строительством дворца для фаворитки короля Людовика XV, мадам Дюбарри. К разработке проектов сооружения был привлечен Леду. В его замысле внимание привлекают протяженные фасады с коринфскими многоколонными портиками палладианского типа.

Проект грандиозного здания библиотеки в германском Касселе, исполненный Леду в 1776 году, обращает на себя внимание своеобразием широкой композиции. Из проектов общественных зданий Леду выделяется проект здания Учетной кассы.

В 1776 году Леду совершил турне на юг Франции в связи с привлечением его к крупным работам в Экс-ан-Провансе, расположенном недалеко от Средиземноморского побережья.

Еще несколько проектов завершил Леду в конце 1770-х. Это отели мадам Дюбарри в Сен-Врене, Табари, Эспиналь и Жернак.

Но главное событие для Леду не только 1770-х годов, но и всей жизни – проектирование города-мечты. В 1773 году, являясь официальным лицом, он предложил Людовику XVI свой проект идеального города. Утомленный уговорами Леду, король подписывает декрет на строительство города Шо при соляных приисках в провинции Франш-Конте.

Архитектор создает план идеального города, каким он представляется французу второй половины XVIII века, воспитанному на философии Просвещения. Этот город рисуется ему живущим стройной общественной жизнью, в которой нет места социальным конфликтам и несправедливости, в которой сбываются утопические мечты Руссо об идеально естественном и свободном человеке. Поэтому на первый план здесь выдвинуты общественные здания – «Дом братства», «Дом добродетели», «Дом воспитания», – эти торжественно-символические названия словно предвещают язык будущих якобинцев.

Проектируя в городе Шо «Дом садовника», Леду пренебрежительно отбрасывает сентиментальную условность этого модного архитектурного жанра и все вообще традиции современного строительства. На его проекте появляется нечто удивительное: огромный шар, поставленный прямо на землю. Он лишен окон, орнамента, каких бы то ни был членений, – одни только дверные проемы врезаны в его сплошные стены. «Дом директора источников» в том же городе Шо – еще более поразительный для своего времени проект. В монолитный объем цокольного этажа вписывается громадный полый цилиндр, и в эту внутреннюю полость врывается текущий с горы поток.

В своем городе Леду бесповоротно уничтожает традиции старого, феодального ансамбля. Город уже не подчинен королевским резиденциям или дворцам знати: на сцену выходят новые, демократические принципы, основанные на разумной логике и справедливости. Громадная центральная площадь круглой формы стягивает к себе главные общественные здания города. От нее радиальными лучами расходятся улицы, обсаженные деревьями; они вливаются в широкие кольцевые магистрали, также озелененные, описывающие все более и более широкие круги вокруг центральной площади. Дома расположены свободно, со всех сторон окружены пространством и не имеют главного фасада, обращенного к какой-то одной улице, – все фасады равны, одинаково значительны. Леду не позволяет ни одной стене остаться невыразительной служебной плоскостью: все они должны являться архитектурными акцентами, твердо и весомо расставленными в пространстве. Вместо стихийно сложившегося тесного хаоса феодального города возникают стройно организованные перспективы, широкие и просторные, полные света и воздуха. Леду вдохновенно мечтает о гармоничном и естественном обществе, рождающем новое искусство.

Идеальный промышленный город Леду имеет полукруглый план и представляет собой узел торговых и дорожных коммуникаций. Его город олицетворяет идею автономных сооружений, «свободный союз самостоятельных блоков». Он включает орудийную мастерскую, рынок, цехи и дома ремесленников. В этом нет ничего примечательного, но все же здесь мы встречаем идеи, которые позднее будут проповедовать Фурье и Кабе. Особенно это относится к разработанным Леду проектам общественных зданий, развлекательных учреждений и школ по образцу колледжей, описанных Ж.Ж. Руссо в романе «Эмиль». В его общежитиях могут совместно проживать шестнадцать семей. Оикема – это музей, в котором собраны пороки, обличая которые общество призывало народ к добродетелям. Это светские храмы, где проповедуют семейные, материнские и героические добродетели.

К сожалению, революция 1793 года увидела в Леду лишь представителя старого режима и прекратила строительство города соляных приисков.

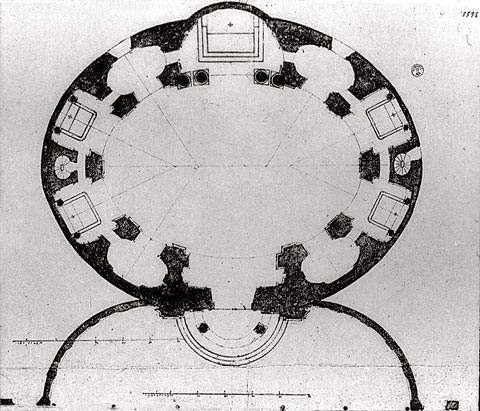

Гармония и естественность – краеугольные камни всей эстетики Леду. Планируя здание театра в Безансоне, он делает свой знаменитый рисунок: амфитеатр зрительного зала вписывается в человеческий глаз. Это демонстративное признание того, что свое творчество архитектор подчиняет целесообразности, практическому удобству для человека. Здесь эта целесообразность заключена прежде всего в легкости и широте зрительного охвата – законы здесь диктует человеческий глаз, и, признав это, Леду не останавливается перед подлинной революцией в интересах человека. Он бесповоротно сметает старую схему театрального интерьера, где система ярусов и лож была как бы наглядным олицетворением феодальной иерархии и строгих классовых членений. Вместо этого в его проекте возникает демократический амфитеатр с широкими рядами скамей. Так стремление Леду быть предельно естественным в своей архитектуре принимает отчетливую социальную окраску.

Театр этот был так «изукрашен» реставраторами, что от произведения Леду почти ничего не оставалось. Поистине горькая судьба обрушилась и на это произведение Леду: весной 1958 года театр сгорел.

Героичность образа, широта и монументальность мышления лежат в основе всех произведений Леду. Он не мастер отдельных зданий, а творец целых ансамблей, создатель идеальных городов. Любое задание тотчас же принимает в его воображении формы грандиозного комплекса. Когда ему поручают в 1782 году построить вокруг Парижа таможенные заставы, где должна взиматься пошлина на товары, Леду и здесь находит точку опоры для захватывающих планов. Забывая об узкопрактическом назначении тех зданий, которые он должен строить, архитектор мечтает создать из пояса этих застав монументальное обрамление всего Парижа. Он проектирует около восьмидесяти зданий разного масштаба, – все они, охватив столицу единым кольцом, должны дать ее границам стройные архитектурные формы, дать каждой из дорог-въездов торжественные ворота. Леду мечтает создать нечто вроде величавой архитектурной прелюдии, подготовляющей путника к вступлению в первый город мира.

Поясу парижских застав посчастливилось немного больше, чем идеальному городу. Он строится, но совсем не так, как это представлял себе Леду. Одни здания вовсе вычеркиваются из проекта, другие сохраняются только при условии кардинальных изменений, – предложения архитектора слишком монументальны и слишком неэкономны.

Помимо переживаний, связанных с указом короля о прекращении этого строительства, Леду довелось увидеть, как в 1789 году народ сжигал его пропилеи и убивал рабочих, возводивших их. Из выстроенных им в Париже сорока зданий осталось только шесть: два на площади Денфер, два на площади Нации, ротонда в парке Монсо и ротонда на заставе Вилетт. Они предвосхищают стиль ампир, который, как и стиль Директории, будет неоднократно применять колоннады Леду.

Суровые формы ротонды де ла Виллетт, одного из немногих сохранившихся зданий этого комплекса, предельно выразительные в своем замкнутом величии, красноречиво говорят, каким уникальным ансамблем мог бы стать – и не стал – этот последний проект Леду.

Но и так ни одна постройка той эпохи не оказала такого влияния на европейских зодчих, как заставы Леду. Их без конца рисовали, обмеряли, изучали. Одна из самых интересных располагалась на Сент-Мартен. Она состояла из огромного куба, украшенного четырьмя портиками пестумско-дорического типа. На кубе возвышалась обширная ротонда, окруженная колоннадой, несущей аркаду.

Но был и другой Леду, спроектировавший тюрьму в Эксе с ее бесчеловечной холодностью, явившейся прообразом типичных тюрем XX века.

Архитектор построил для поэта Делиля дом без окон, который освещался через световой купол. Леду запроектировал подземные подъезды для повозок и построил туннель для карет во дворец Телюссон, проходящий под фундаментами здания. Он даже изобрел своеобразный «модулор», исполняя проекты по сетке, в которую вписывался стоящий человек со скрещенными руками (квадрат этой сетки принимали за модульную единицу).

При монархии Леду боролся за свои заработки и оплачивался по низким расценкам. С 1789 по 1792 год он оказался в полной нужде. Его заключили в тюрьму одновременно с жирондистами, но Термидор освободил его. Перед смертью он приветствовал Наполеона, надеясь увидеть в нем того, кто понял бы его честолюбивые проекты.

Умер Леду 19 ноября 1806 года в Париже.