- •Классификация рефлексов

- •Функциональные особенности нейрона.

- •Классификация нейронов по количеству отростков, выходящих из тела нервной клетки

- •Роль цнс в регуляции и координации функций организма. Трофическая роль цнс.

- •Основные физиологические свойства нервных центров

- •Основные принципы распростронения возбуждения в нц

- •Торможение в цнс. Природа торможения. Виды торможения. Взаимосвязь возбуждения и торможения в цнс.

- •Механизм торможения.

- •Виды торможения.

- •Центральное торможение в цнс (Сеченовское)

- •Координация рефлексов.

- •Доминанта.

ЗАНЯТИЕ 9.

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ

КООРДИНИРОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦНС

Общий план строения, функции и методы исследования ЦНС.

Нервная система человека делится на центральную (головной и спинной мозг) и периферическую. Центральная нервная система обеспечивает индивидуальное приспособление, поведение организма в конкретных условиях среды обитания, регулирует деятельность каждого органа, обеспечивает интеграцию и объединение органов в единую систему, согласует интенсивность функционирования систем организма, обеспечивает реагирование организма как единого целого на раздражители из внешней и внутренней среды организма. Общей функцией ЦНС является ее трофическое влияние на клетки. В органах, лишенных связей с ЦНС, развиваются дистрофические, воспалительные и атрофические процессы, приводящие к снижению и прекращению функциональной активности органов.

Учение о рефлексе.

В основе деятельности ЦНС лежит рефлекторный принцип.

Рефлекс - закономерная реакция организма на изменение внешней и внутренней среды, осуществляемая при участии нервной системы в ответ на раздражение рецепторов. В процессе рефлекторной реакции воспроизводится, изменяется интенсивность или прекращается деятельность тканей, органов или организма в целом. При помощи рефлекса устанавливается адекватное соотношение активности органов в пределах системы, систем в пределах организма, организма в его взаимоотношениях с окружающей средой. Рефлекторный ответ осуществляется за минимальное время и с максимальной безошибочностью.

Представление о рефлекторном акте возникло в первой половине 17 века в трудах Р.Декарта. Он указал, что существует механизм передачи нервного возбуждения от органов чувств на нервы, управляющие мышцами. Считал, что движения у животных подчинены законам отражения. В историю науки Декарт вошел как классический дуалист, противопоставляя материальную отражательную деятельность мозга нематериальной душе, управляющей произвольной деятельностью.

Понятие "рефлекс" ввел в физиологию для обозначения отражательной функции нервной системы чешский ученый Прохазка в конце XVIII в. Он показал опытным путем участие в рефлексах структур спинного мозга. Строение рефлекторной дуги гистологическими методами показали Ч.Белла и Ф.Мажанди. В 1863 г. И.М.Сеченов распространил рефлекторный принцип на деятельность головного мозга и высшие психические функции человека, сформулировав эти положения в книге "Рефлексы головного мозга" ("Попытка ввести физиологические основы в психические процессы"). Он понимал рефлекс как целостный поведенческий акт. Психические и физиологические процессы в организме человеке рассматривались И.М.Сеченовым в единстве.

С работами И.П.Павлова связана эпоха в физиологии. И.П.Павлов создал учение о трофической функции нервной системы, выполнил фундаментальные эксперименты по нервной регуляции деятельности органов пищеварения, широко ввел в физиологию хронический эксперимент, обосновал синтетическое направление в физиологии и медицине. Работами в области физиологии нервной системы и высшей нервной деятельности И.П.Павлов развил и расширил рефлекторную теорию, открыл условный рефлекс, разработал правила выработки условных рефлексов, сделал условный рефлекс объективным методом изучения высшей нервной деятельности, создал учение о высшей нервной деятельности, учение о первой и второй сигнальных системах. Работы И.П.Павлова в течение многих лет являлись теоретической основой психиатрии, широко использовались мировой медициной, сохраняют значение и в настоящее время.

Ученик Павлова П.К. Анохин создал и развил учение о функциональных системах и саморегуляции функций.

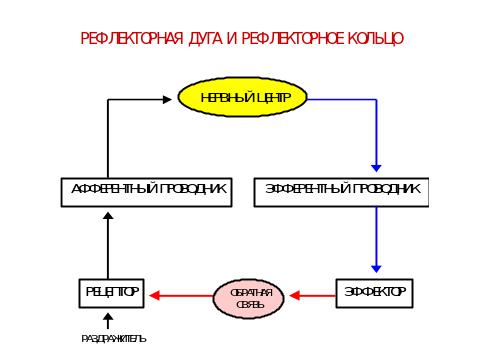

Морфологическим субстратом рефлекса является рефлекторная дуга. Ее звенья:

1. Афферентное (рецепторы и афферентный нейрон).

2. Центральное (вставочные нейроны и синапсы).

3. Эфферентное (эффекторный нейрон и эффектор).

Простейшая (моносинаптическая) рефлекторная дуга имеет два нейрона: афферентный и эфферентный и один синапс. Рефлекторные дуги большинства рефлексов полисинаптические.

Область тела, раздражение которой вызывает определенный рефлекс, называется рецептивным полем рефлекса (рефлексогенной зоной). Время от начала раздражения рецептора до появления ответной реакции называется латентным периодом рефлекса. Более медленное проведение возбуждения по рефлекторной дуге, чем по нерву, связано с явлением синаптической задержки, необходимой для:

1) выделения медиатора нервным окончанием в ответ на импульс;

2) диффузии медиатора через синаптическую щель к постсинаптической мембране;

3) возникновения возбуждающего постсинаптического потенциала. Вместе с формированием пикового потенциала на мембране нейрона это время составляет 1,5 - 2,0 мс. Время, необходимое для проведения возбуждения по центральной части рефлекторной дуги (с аффекторных нейронов на эффекторные), зависит от количества вставочных нейронов и называется центральным временем рефлекса.

Классификация рефлексов

По биологическому значению: пищевые, половые, оборонительные, локомоторные, позно-тонические, ориентировочные.

В зависимости от расположения рецепторов: экстрарецептивные, интеррецептивные и проприорецептивные.

В зависимости от того, какие отделы мозга необходимы для осуществления рефлекса: спинальные, бульбарные, мезенцефальные, кортикальные.

В зависимости от отдела нервной системы, который реализует ответ: соматические или вегетативные.

По характеру ответной реакции: моторные, секреторные, сосудодвигательные. Моторные рефлексы по длительности ответной реакции разделяются на фазические и тонические.

По приспособительному значению рефлексы делятся на безусловные и условные.

Принципы рефлекторной теории И.П.Павлова.

Основными положениями рефлекторной теории И.П.Павлова являются:

1. Принцип детерминизма (причинности: всякое действие организма причинно обусловлено).

2. Принцип анализа и синтеза: любое событие, воздействие, изменение в организме сначала анализируется качественно, количественно, по биологической значимости, а затем, в зависимости от результата анализа, синтезируется ответная реакция.

3. Принцип структурности: все физиологические процессы протекают в определенных и неповреждённых нервных структурах.

Функциональные особенности нейрона.

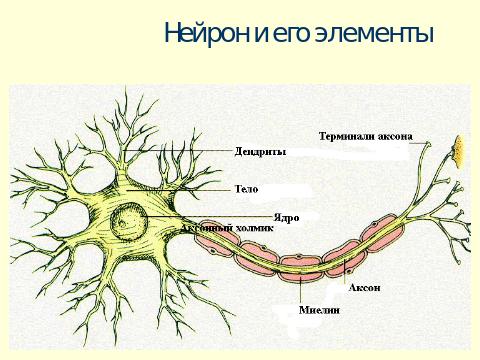

Нейрон является структурной единицей нервной системы. В нейроне различаются сома (тело), дендриты и аксон.

Нейрон

Это высокоспециализированные клетки организма, чрезвычайно различающиеся по своему строению и функциям. В ЦНС нет двух одинаковых нейронов. Мозг человека содержит 25 млрд. нейронов. В общем плане, все нейроны имеют тело – сому и отростки – дендриты и аксоны. Точной классификации нейронов нет. Но их условно разделяют по структуре и функциям на следующие группы:

1. По форме тела: многоугольные, пирамидные, круглые, овальные.

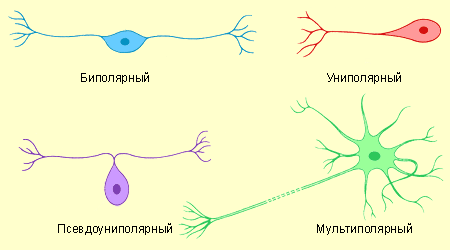

2. По количеству и характеру отростков: униполярные – имеющие один отросток,

псевдоуниполярные – от тела отходит один отросток, который затем делится на 2 ветви,

биполярные – 2 отростка, один дендритоподобный, другой аксон, мультиполярные – имеют 1 аксон и много дендритов.

Классификация нейронов по количеству отростков, выходящих из тела нервной клетки

3. По медиатору, выделяемому нейроном в синапсе: холинергические, адренергические,

серотонинергические, пептидергические и т.д.

4. По функциям:

а. Афферентные, или чувствительные. Служат для восприятия сигналов из внешней и внутренней среды и передачи их в ЦНС.

б. Вставочные, или интернейроны, промежуточные. Обеспечивают переработку, хранение и передачу информации к эфферентным нейронам. Их в ЦНС большинство.

в. Эфферентные или двигательные. Формируют управляющие сигналы, и передают их к периферическим нейронам и исполнительным органам.

5. По физиологической роли:

а. Возбуждающие

б. Тормозные

Сома нейронов покрыта многослойной мембраной, обеспечивающей проведение ПД к начальному сегменту аксона – аксонному холмику. В соме расположено ядро, аппарат Гольджи, митохондрии, рибосомы. В рибосомах синтезируется тигроид, содержащий РНК, и необходимый для синтеза белков. Особую роль играют микротрубочки и тонкие нити – нейрофиламенты. Они имеются в соме и отростках. Обеспечивают транспорт веществ от сомы по отросткам и обратно. Кроме того, за счет нейрофиламентов происходит движение отростков. На дендритах имеются выступы для синапсов – шипики, через которые в нейрон поступает информация. По аксонам сигнал идет к другим нейронам или исполнительным органам.

Таким образом, общими функциями нейронов ЦНС являются прием, кодирование, хранение информации и выработка нейромедиатора. Нейроны, с помощью многочисленных синапсов, получают сигналы в виде постсинаптических потенциалов. Затем перерабатывают эту информацию и формируют определенную ответную реакцию. Следовательно, они выполняют и интегративную, т.е. объединительную функцию.

Кроме нейронов в ЦНС имеются клетки нейроглии. Размеры глиальных клеток меньше чем нейронов, но составляют 10% объема мозга. В зависимости от размеров и количества отростков выделяют астроциты, олигодендроциты, микроглиоциты. Нейроны и глиальные клетки разделены узкой (20 нМ) межклеточной щелью. Эти щели соединяются между собой и образуют внеклеточное пространство мозга, заполненное интерстициальной жидкостью. За счет этого пространства нейроны и глионы обеспечиваются кислородом, питательными веществами. Глиальные клетки ритмически увеличиваются и уменьшаются с частотой несколько колебаний в час. Это способствует току аксоплазмы по аксонам и продвижению межклеточной жидкости. Таким образом, глионы служат опорным аппаратом ЦНС, обеспечивают обменные процессы в нейронах, поглощают избыток нейромедиаторов и продукты их распада. Предполагают, что глия участвует в формирование условных рефлексов и памяти.

Функции нейрона

Нейрон обладает общими свойствами, характерными для возбудимых тканей: раздражимостью, возбудимостью, проводимостью, лабильностью. Нейрон способен генерировать, передавать, воспринимать действие потенциала, интегрировать воздействия с формированием ответа.