- •Котельные установки и парогенераторы Расчет промышленного парогенератора

- •Введение

- •Раздел I компоновка и тепловой баланс парового котла

- •1. Расчетно-технологическая схема парового котла.

- •2. Топливо и продукты его сгорания

- •3. Тепловой баланс парового котла Определение расчетного расхода топлива

- •3.8. Потери с физическим теплом шлака (твердое шлакоудаление) учитывают лишь при сжигании твердых топлив при % кг/мДж (%):

- •Раздел II условия сгорания топлива. Расчет топки

- •1. Выбор системы топливоприготовления и горелочных устройств

- •2. Поверочный тепловой расчет топки котла

- •Пояснения к расчетам по разделам III, IV, V

- •Раздел III Общие положения по расчету теплообмена в фестоне, пароперегревателе, экономайзере и воздухоподогревателе

- •1 Основные расчетные уравнения

- •Раздел IV Поверочный расчет фестона

- •1. Технико-экономический расчет

- •Исходные данные для расчета фестона.

- •Раздел V

- •1. Поверочно-конструкторский расчёт конвективных поверхностей нагрева

- •2. Поверочно-конструкторский расчет пароперегревателя

- •3. Поверочно-конструкторский расчет экономайзера и воздухоподогревателя

- •Литература

2. Поверочно-конструкторский расчет пароперегревателя

2.1. Целью поверочно-конструкторского расчета пароперегревателя является определение расчетной поверхности нагрева. При известных тепловосприятиях, конструктивных размерах и характеристиках. Тепловосприятие пароперегревателя определено ранее, конструктивные размеры и характеристики поверхности заданы чертежом. Решением уравнения теплопередачи определяют требуемую (расчетную) величину поверхности нагрева пароперегревателя, сравнивают ее с заданной по чертежу и принимают решение о внесении конструктивных изменений в поверхность.

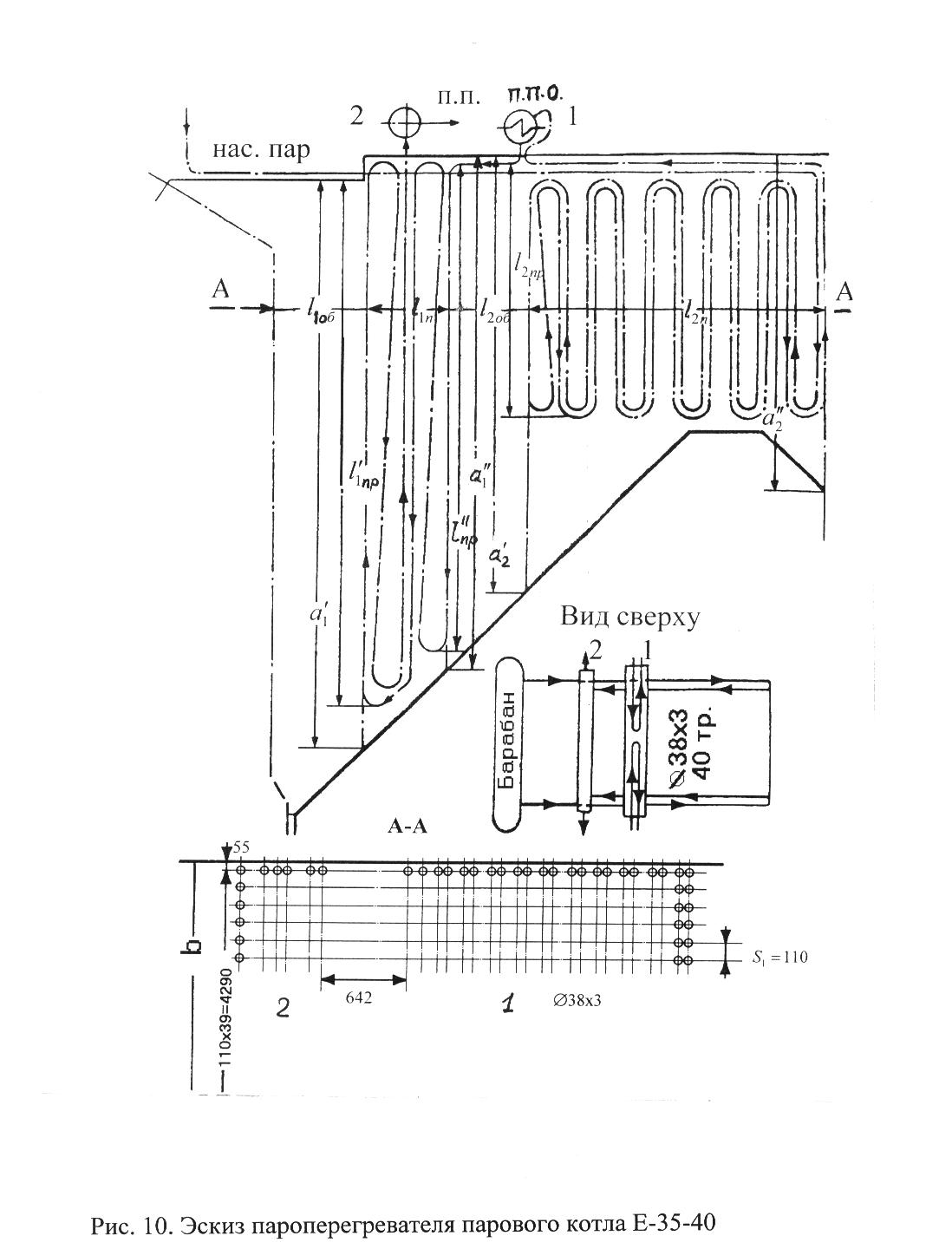

2.2. По чертежам парового котла составляют эскиз пароперегревателя в двух проекциях на миллиметровой бумаге в масштабе 1:25 или 1:50 (по согласованию с руководителем) и схему движения пара. На эскизе указывают все конструктивные размеры поверхности. Пример эскиза приведен на рис. 10

2.2.1. По чертежам, эскизу и данным из таблицы 4 в приложении составляют табл.21 конструктивных размеров и характеристик пароперегревателя, определяют фактические (по чертежу) поверхности нагрева, площади живых сечений для прохода газов и пара как для отдельных ступеней поверхности, так и в целом для всего пароперегревателя. Целесообразность разделения пароперегревателя на ступени обычно определяют характером взаимного движения сред (газов и пара) и размещением между ступенями пароохладителей. Нумерация ступеней в указаниях ведется по ходу газа. Поверхность нагрева для каждой ступени пароперегревателя определяют по наружному диаметру труб, полной длине змеевика (с учетом гибов) li и числу труб в ряду (поперек газохода) z1 . В нее включают также поверхность труб, приникающих к обмуровке, называемую дополнительной, которую определяют как произведение площади стены Fст, занятой этими трубами, на угловой коэффициент х, определяемый по номограмме 1 (рис.7 в приложении) на основании соотношений S1/d и e/d, причем e/d≈/d=0,5.

Таким образом, с учетом особенностей конструкции пароперегревателей поверхность нагрева каждой ступени определяют по формуле

Fiпе=z1i·di··li + Fстi·x, (97)

Рис. 10. Эскиз пароперегревателя парового котла Е-35-40

2.2.2. Глубину газового объема до пучка каждой ступени liоб и глубину пучка ступени liп определяют по рекомендациям раздела III.

Поперечный шаг в пределах каждой ступени пароперегревателей на рис. 10 не изменяется и потому совпадает со средним его значением.

Средний продольный шаг для каждой ступени определяют расчетом по формуле:

S2i=liп/(zi-1), (98)

Средние шаги (поперечный или продольный) для пароперегревателя в целом определяют по формуле:

Siср=(S'·F1пе+Si"·F2пе)/(F1пе+F2пе), (99)

По средним значениям шагов для пароперегревателя в целом S1ср и S2ср и среднему диаметру dср рассчитывают эффективную толщину излучающего слоя S, м. (раздел III).

2.2.3. Нередко в первой и второй ступенях пароперегревателя диаметры труб не одинаковы. Тогда определяют средний диаметр (наружный и внутренний) труб для пароперегревателя в целом по формуле:

dср=(F1пе+F2пе)/(F1пе/d1+F2пе/d2), (100)

По средним значениям шагов и диаметров находят их средние относительные значения для перегревателя в целом.

Таблица 21.

Конструктивные размеры и характеристики пароперегревателя по чертежам и данным из табл. 4 в приложении.

Наименование величены |

обозначение |

Единица |

Номер ступени по ходу газа |

Весь пароперегреватель |

|

1 |

2 |

||||

Наружный диаметр труб |

d |

м |

d1 |

d2 |

dср |

Внутренний диаметр труб |

dвн |

м |

d1вн |

d2вн |

dвнср |

Число труб в ряду |

z1 |

Шт. |

z1' |

z1" |

— |

Число рядов по ходу газов |

z2 |

Шт. |

z2' |

z2" |

z2'+ z2" |

Средний поперечный шаг труб |

S1 |

м |

S1' |

S1" |

S1ср |

Средний продольный шаг труб |

S2 |

м |

S2' |

S2" |

S2ср |

Средний относительный поперечный шаг |

S1/d |

— |

S1'/d |

S1"/d |

S1'ср/d |

Средний относительный продольный шаг |

S2/d |

— |

S2'/d |

S2"/d |

S2'ср/d |

Расположение труб |

— |

— |

Шахматное или коридорное |

— |

|

Характер взаимного движения сред |

— |

— |

Противоток, прямоток, смеш. ток и т.п. |

— |

|

Длина трубы змеевика |

l |

м |

l1 |

l2 |

— |

Поверхность, примыкающая к стене |

Fст··x |

м2 |

Fст2··x |

Fст2··x |

(Fст1+ Fст2)·x |

Поверхность нагрева |

Fпе |

м2 |

F1пе |

F1пе |

F1пе+F1пе |

Высота газохода на входе |

A' |

м |

a1' |

a2' |

— |

Высота газохода на выходе |

a" |

М |

a1" |

a2" |

— |

Ширина газохода |

b |

м |

b |

B |

b |

Площадь живого сечения для прохода газов на входе |

F' |

м2 |

F1' |

F2' |

— |

То же на выходе |

F" |

м2 |

F1" |

F2" |

— |

То же среднее |

Fср |

м2 |

F1ср |

F2ср |

Fср |

Средняя эффективная толщина излучающего слоя |

S |

м |

— |

— |

S |

Глубина газов объёма до пучка |

lоб |

м |

l1об |

l2об |

(l1+ l2)об |

Глубина пучка |

lп |

м |

l1п |

l2п |

(l1+ l2)п |

Количество змеевиков, включённых параллельно по пару |

M |

Шт. |

m1 |

M2 |

mср |

Живое сечение для прохода пара |

f |

м2 |

f1 |

f2 |

fср |

2.2.4. Площадь живого сечения для прохода газов при поперечном омывании газами пароперегревателя определяют на входе и выходе для каждой ступени (рис.10), а затем их усредняют. Если сечение входа Fвх и Fвых отличаются не более чем на 25%, то средние площадь сечения находят как среднеарифметическое, если же отличаются более чем на 25%, то усредняют по формуле 77 (раздел IV)

Площадь живого сечения на входе и выходе определяют по формуле:

Fi= ai·b – z1i·di·liпр, (101)

где ai- высота газохода на входе в ступень и на выходе из нее, принимаемая в плоскости, проходящей через оси первого и последнего ряда труб м.; liпр - длина проекции первого или последнего ряда труб на соответствующую (входную или выходную) плоскость сечения, м. Необходимо иметь в виду, что l1пр ai; b - ширина газохода (между обмуровкой боковых стен), м.; z1i - число труб в ряду для рассматриваемого сечения; di - наружный диаметр труб соответствующей ступени, м.

Площадь среднего живого сечения для прохода газов перегревателя в целом получают усреднением живых сечений ступеней по формуле (м2):

Fср=(F1+ F2)/[(F'1/F1ср)+(F'2/F2ср)], (102)

Площадь среднего живого сечения для прохода пара для каждой ступени определяют по формуле (м2):

fi = mi·· d2 i вн/4, (103)

Среднее его значение fср для перегревателя в целом рассчитывают по формуле, аналогичной (102).

2.3. Составляют таблицу исходных данных для поверочно-конструкторского теплового расчета пароперегревателя (табл. 22).

Средний удельный объем пара находят с использованием [1, 8] по удельным объемам пара в состоянии насыщения υн при давлении в барабане Рб и перегретого пара υпе при его температуре tпе и давлении после пароперегревателя Рпе по формуле

υср=( υн + υпе)/2, (104)

Все остальные величины были определены в предыдущих разделах.

2.3.1. Коэффициент теплопередачи определяют для перегревателя в целом по средним значениям необходимых величин из табл. 21,22 в соответствии с указаниями раздела III.

Коэффициент теплоотдачи от газов к стенке для всех схем пароперегревателей определяют по формуле (61), соответствующим номограммам и поправкам на lоб и lп, рекомендованным в разделе III; средняя температура газов =( "ф + "пе)/2.

Таблица 22.

Наименование величин |

Обозначение |

Единица |

Величина |

Температура газов до пароперегревателя |

"ф |

0С |

|

Температура газов за пароперегревателем |

"пе |

0С |

|

Температура пара в состоянии насыщения |

tн |

0С |

|

Температура перегретого пара |

tпе |

0С |

|

Средний удельный объем пара в пароперегревателе |

υср |

м3/кг |

|

Тепловосприятие конвективное по балансу |

Qкпе |

кДж/кг |

|

Средний объем газов в пароперегревателе (при песр) |

Vr |

м3/кг (м3/м3) |

|

Объемная доля водяных паров |

н о |

— |

|

Суммарная объёмная доля трёхатомных газов |

п |

— |

|

Массовая концентрация золы в газоходе |

|

кг/кг |

|

Коэффициент теплоотдачи от стенки к пару 2 определяют по рекомендациям раздела III при средних значениях давления (Рб+Рпе/2), температуры (tб+tпе/2) и скорости пара пср:

пср= υср·Dпе/fср, (105)

2.3.2. Температурный напор определяют в целом для всего пароперегревателя (раздел III).

Рекомендуемый в курсовом проекте метод определения среднего температурного напора для перегревателя в целом значительно сокращает объем расчетов (по сравнению с расчетом по ступеням), а вносимая при этом погрешность (в основном, за счет изменения температуры пара в пароохладителе, установленном между ступенями) не оказывает серьезного влияния на результат теплового расчета.

Таким образом, на границах поверхности перегревателя в целом определяют больший и меньший температурные напоры (.как для чистого противотока) Δt'="ф- tпе и Δt"="пе- tн. Из значений Δt' и Δt" выбирают большие и меньшие Δtб' и Δt'м и ведут расчет по формулам раздела III.

Поправочный коэффициент Ψ определяют по номограмме12 рис. 21 в приложении. В пароперегревателях с последовательно смешанным током (рис.10) Ψ определяют из номограммы 12 по безразмерным параметрам A, P, R. Указанные параметры рассчитывают по формулам:

A=Fпрм/F, (106)

P=( tпе+tн)/("ф-tн), (107)

R=("ф+"пе)/(tпе+tн), (108)

где Fпрм — поверхность нагрева прямоточной ступени пароперегревателя, м2;

F — суммарная поверхность нагрева пароперегревателя, м2.

2.4. Определяют расчетную поверхность пароперегревателя по уравнений теплопередачи (раздел III):

Fпер=Qпек·Bр/K·Δt, (109)

и сравнивают с исходной поверхностью, изображенной на чертежах, эскизе, таблице 4 в приложении и указанной в табл.21.

Если невязка между этими поверхностями нагрева те превышает 2%, то никаких конструктивных изменений не вносят.

Если невязка ±[(Fпер-Fпе)/Fпер ]·100 > 2%,то необходимо соответственно увеличить или уменьшить число петель змеевика, как правило , в выходном газоходе пароперегревателя, но их не следует выдвигать из горизонтального газохода в поворотную камеру более чем на треть глубины конвективной шахты. (Если в указанных габаритах конструктивная поверхность не размещается, ее развивают в конвективной шахте.).

Следует иметь в виду, что в "сдвоенной" петле змеевиков четыре ряда труб - для перегревателей на рис.10. Поэтому число петель n, которое необходимо разместить дополнительно или, наоборот, вырезать, определяют по формулам:

для пароперегревателе на рис. 10:

n ≈ (Fпеp-F)/4··di·z1i·i, (110)

где diz1ii - соответственно наружный диаметр труб, м; число труб в ряду; высота газохода (м) в той ступени пароперегревателя, поверхность которой изменяют.

Полученное число n округляют до ближайшего целого n .

Следует иметь в виду, что n должно быть числом целым, поэтому выполненная конструктивная поверхность Fpk может немного не совпадать с расчетной Fp. Изменения в компоновке пароперегревателя изображают на эскизе и чертеже.