- •1. Выделение и очистка органических веществ

- •1.1. Выделение и препаративное разделение

- •Органических веществ

- •1.1.1 .Разделение, основанное на различии химических свойств

- •1.1.2.Разделение, основанное на различии физических свойств

- •1.2. Очистка сырых продуктов

- •2. Перегонка

- •2.1.1. Подготовка жидкости к перегонке

- •2.1.2. Техника простой перегонки

- •2.3. Перегонка в вакууме

- •2.3.1. Техника перегонки в вакууме

- •2.4. Выпаривание

- •2.5. Перегонка с водяным паром

- •4. Методы выделения и очистки твердых органических веществ

- •4.1. Возгонка

- •4.2.Экстр акция

- •4.3. Перекристаллизация

- •5. Идентификация твердых веществ

2.1.1. Подготовка жидкости к перегонке

Перед перегонкой обычно необходимо полностью удалить из жидкости воду, так как в ее присутствии при перегонке происходят неприятные толчки (особенно при перегонке в вакууме). Следует также исключить возможность гидролиза некоторых веществ при их нагревании с водой в ходе перегонки. Сушку ведут при помощи осушающих веществ, которые обычно прибавляют к разбавленной растворителем жидкости. При выборе подходящего средства для сушки необходимо руководствоваться его химической индифферентностью по отношению к осушаемому веществу. Осушитель не следует брать в избытке, лучше оставить смесь стоять на более продолжительное время.

К наиболее важным осушающим средствам можно отнести: Хлористый кальций (сплавленный или гранулированный) - наибо-лее доступное и широко распространенное средство. Хлористый кальции нельзя применять для сушки спиртов, фенолов, аминов, многих кислот, кетонов и амидов, так как он реагирует с ними, а потому и при сушке неизвестных веществ.

Безводные соли (сульфаты натрия, калия и меди) в химическом от-ношении почти вполне индифферентны, а потому очень удобны для суш-ки нестойких соединений: альдегидов, кетонов, спиртов, эфиров и т.

Действуют они, однако, довольно медленно, поэтому процесс сушки занимает обычно несколько дней.

Едкие щелочи (КОН и NaOH) применяют для сушки органических оснований типа алифатических аминов, пиридина и их производных.

Металлический натрий обычно употребляется после предварительной сушки другим, менее активным осушителем. Его применяют в виде тонких пластинок или проволоки. Возможность применения натрия очень ограничена, но осушающая способность весьма велика. Он используется для сушки углеводородов и простых эфиров (приготовление так называемых абсолютных, т. е. совсем не содержащих воды растворителей). Натрий не пригоден для сушки спиртов, фенолов, кислот, оснований и т. д.

Осушаемое вещество и осушитель помещают в плоскодонную колбу, закрывают корковой пробкой и оставляют на несколько дней. Необходимо помнить, что колбу нельзя плотно закрывать резиновой или притертой стеклянной пробкой, так как в процессе осушения плотно закрытые тонкостенные сосуды, в особенности эрленмейеровские колбы, почти всегда лопаются.

Процесс сушки заканчивают, когда осушаемая жидкость становится полностью прозрачной. Ее отделяют от использованного осушителя декантацией или фильтрованием, иногда бывает достаточно профильтровать раствор через слой ваты.

2.1.2. Техника простой перегонки

Обычную перегонку можно использовать только для жидкостей, которые устойчивы к нагреванию и не разлагаются при температуре кипения. Удовлетворительно разделить смесь жидкостей при помощи простой перегонки возможно лишь в том случае, когда разница в температурах кипения перегоняемых жидкостей не меньше 80°С. Для разделения веществ, имеющих близкие температуры кипения, применяют дефлегматоры и ректификационные колонки (в последнем случае, как правило, перегонку ведут при уменьшенном давлении).

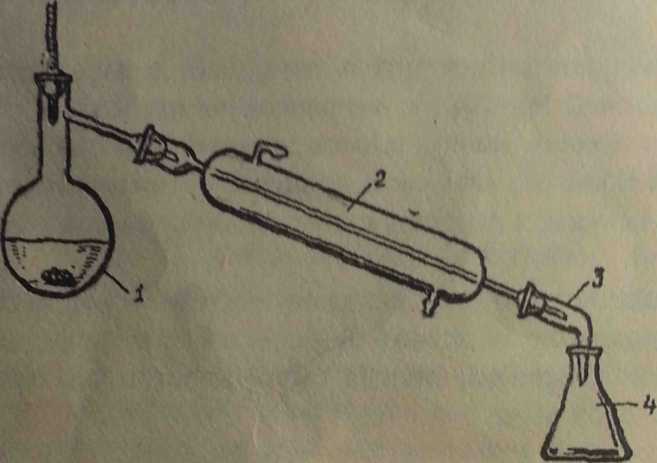

Установка для простой перегонки при атмосферном давлении состоит из круглодонной колбы с отводной трубкой (колба Вюрца), термометра, холодильника, аллонжа и приемника (рис. 3).

Перегонную колбу можно наполнять жидкостью не более чем до 2/3 объема колбы. В зависимости от температуры кипения жидкости подбирают колбу с соответствующим расположением отводной трубки: если температура кипения перегоняемой жидкости низкая, то отводная трубка должна быть припаяна как можно выше, и наоборот.

В горле колбы при помощи пробки укрепляют термометр на такой высоте, чтобы верхний уровень. шарики термометра находился на 0,5 см ниже отверстия трубки и не касался стенок колбы. Перегонную колбу со-единяют с нисходящим холодильником. Для охлаждения паров жидкости кипящей при температуре ниже 130°С, применяют холодильник с водя-ным охлаждением (холодильник Либиха). Жидкости с температурами кипения выше 130°С перегоняют, используя воздушный холодильник. Дистиллят из холодильника поступает через аллонж в приемник, в качестве которого используют плоскодонные колбы

Рис. 3. Прибор для простой перегонки жидких веществ:

1-перегонная колба; 2 - холодильник Либиха; 3 -

аллонж; 4 - приемник

После того, как прибор для перегонки собран, вынимают пробку с термометром и через воронку, нижний конец которой опускается ниже бокового отвода колбы Вюрца, наливают перегоняемую жидкость. В колбу бросают кусочки прокаленной неглазированной керамики или стеклянные капилляры, заплавленные с одного конца. Эти средства обеспечивают равномерное кипение жидкости и предупреждают внезапное вскипание, приводящее к перебросу жидкости в приемник. Чтобы предотвратить перегрев жидкости, перегонную колбу следует равномерно нагревать на водяной, масляной, воздушной бане или в колбонагревателе. Выбор нагревательного прибора зависит от температуры кипения перегоняемой жидкости и ее горючести. Перегонку ведут с такой скоростью, чтобы в приемник попадали 1-2 капли дистиллята в секунду. После отгона одной фракции наблюдается незначительное понижение температуры. Затем она вновь повышается, достигая некоторого постоянного значения, при кото-

ром начинают отбирать следующую фракцию. Каждая фракция отгоняется при определенной постоянной температуре, соответствующей кипению индивидуальной жидкости.

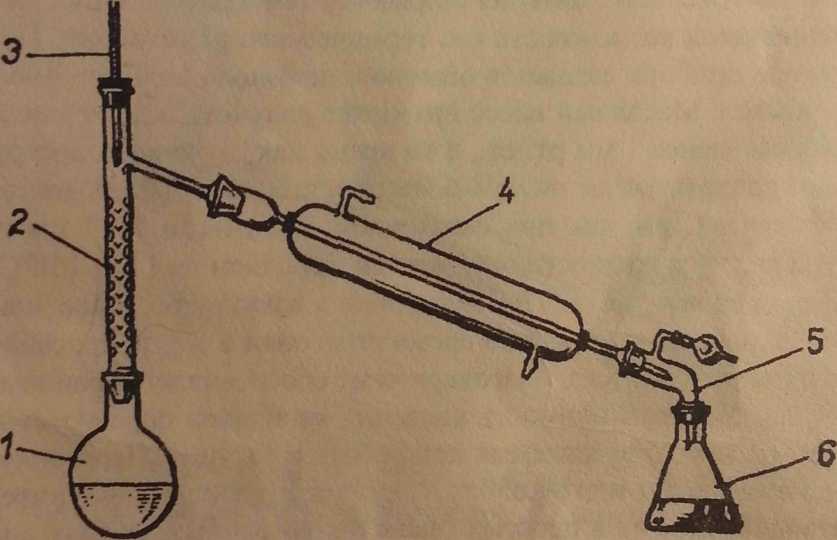

2.2. ДРОБНАЯ, ИЛИ ФРАКЦИОННАЯ,ПЕРЕГОНКА Простой перегонкой, как указано выше, можно удовлетворительно разделить смесь лишь в том случае, если разность температур кипения отдельных компонентов перегоняемых жидкостей не менее 80°С. При меньшей разнице температур простую перегонку проводят из колбы, снабженной дефлегматором, который улучшает разделение смесей (рис. 4).

Рис. 4. Прибор для фракционной разгонки жидких веществ: 1 - перегонная колба; 2 - елочный дефлегматор; 3 - термометр; 4 - холодильник; 5 - аллонж с хлоркальциевой трубкой; 6 -

приемник

В дефлегматоре часть сконденсированного пара, так называемая флегма, стекает навстречу восходящему потоку паров. За счет теплообмена происходит обогащение паров более летучим компонентом, а флегма обогащается менее летучей жидкостью. Этот процесс называют противо-точной перегонкой, или ректификацией. В промышленных условиях ее осуществляют в ректификационных колонках, обычно под уменьшенным

давлением.

Если перегоняемая жидкость должна быть защищена от влаги воздуха, используют аллонж с отростком, к которому с помощью кусочка шланга присоединяют хлоркальциевую трубку (стеклянную трубочку с

шарообразным утолщением, заполненную прокаленным хлористым кальцием). В этом случае аллонж соединяется с приемником герметично с помощью резиновой пробки или шлифа.

После окончания перегонки взвешивают все фракции и остаток в перегонной колбе.