- •1. Выделение и очистка органических веществ

- •1.1. Выделение и препаративное разделение

- •Органических веществ

- •1.1.1 .Разделение, основанное на различии химических свойств

- •1.1.2.Разделение, основанное на различии физических свойств

- •1.2. Очистка сырых продуктов

- •2. Перегонка

- •2.1.1. Подготовка жидкости к перегонке

- •2.1.2. Техника простой перегонки

- •2.3. Перегонка в вакууме

- •2.3.1. Техника перегонки в вакууме

- •2.4. Выпаривание

- •2.5. Перегонка с водяным паром

- •4. Методы выделения и очистки твердых органических веществ

- •4.1. Возгонка

- •4.2.Экстр акция

- •4.3. Перекристаллизация

- •5. Идентификация твердых веществ

5. Идентификация твердых веществ

Чистые вещества характеризуются постоянными физическими константами. Наиболее важной характеристикой кристаллических веществ является температура плавления, которая в большинстве случаев настолько характерна для данного соединения, что даже незначительные примеси сильно ее понижают. Поэтому по температуре плавления можно судить о чистоте вещества.

Температурой плавления вещества считают интервал температур с момента появления первой капли жидкости до полного расплавления вещества. Для чистых веществ интервал плавления не превышает 1-2°С. Смеси веществ обычно плавятся при.более низкой температуре, чем индивидуальные вещества, и плавление происходит в довольно широком интервале температур. Если полученное после кристаллизации вещество плавится в интервале, превышающем 2°С, перекристаллизацию повторяют. Температуру плавления определяют после каждой очередной перекристаллизации.

Определяют температуру плавления в стеклянном капилляре с внутренним диаметром 1 мм и высотой 40-50 мм, запаянном с одного конца. Открытым концом капилляра набирают несколько кристалликов растертого в фарфоровой ступке вещества и перемещают их на дно капилляра. Для этого капилляр с веществом несколько раз бросают запаянным концом вниз через длинную стеклянную трубку, поставленную вертикально на твердую поверхность. Таким образом плотно набивают вещество столбиком высотой около 0,5 см.

Капилляр с помощью резинового колечка закрепляют на термометре так, чтобы столбик вещества находился на уровне ртутного шарика термометра. Нагревание ведут со скоростью 5-10 градусов в минуту , а вблизи температуры плавления - 1-2 градуса в минуту. Отмечают температурный интервал с момента появления первой капли жидкости до пол-

ного расплавления столбика вещества. Для чистых веществ он обычно составляет 1,0-0,5°С.

Окончательно установить чистоту вещества можно на основании данных элементного анализа, ультрафиолетовой и инфракрасной спектроскопии и хроматографии.

Вопросы для самоконтроля

Для каких целей в промышленности и лабораторной практике применяется перегонка?

В каких случаях применяются простая и фракционная перегонки, а в каких - перегонка с водяным паром?

В каких случаях целесообразно применить перегонку при умень шенном давлении?

Из каких основных частей состоят установки для простой пере гонки, для фракционной перегонки, для перегонки с водяным паром?

Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при ваку умной перегонке?

Как подготовить жидкость к перегонке?

Как правильно установить термометр в колбу Вюрца?

С какой целью в колбу с перегоняемой жидкостью бросают "ки- пелки" (кусочки керамики, стеклянные капилляры) ?

В каких случаях пользуются водяными холодильниками для кон денсации паров, а в каких - воздушными?

Какие виды нагревателей используются при перегонке?

Когда используют колбу Вюрца с высоким боковым отводом, а когда - с низким?

Почему применение дефлегматора обеспечивает большую чис тоту отгоняемого продукта?

По каким критериям оценивают чистоту жидких веществ?

Какими основными принципами руководствуются при выборе растворителя для перекристаллизации, экстракции?

Как должны взаимодействовать при низких и высоких темпера турах очиигаемос вещество и растворитель, примеси и растворитель при перекристаллизации?

В каких случаях используются смеси растворителей?

Вели известно, что предстоит очистить несколько порций одно го и того же кешества, то как в этом случае можно уменьшить потери ве щества при перекристаллизации?

Лабораторная работа № 1. Очистка жидких веществ перегонкой

Реактивы: смесь органических растворителей.

Посуда: колба Вюрца или круглодонная колба с насадкой Вюрца, термометр, дефлегматор, холодильник Либиха, аллонж, плоскодонные колбы на 100 мл, коническая воронка, мерный цилиндр на 50 мл.

По заданию преподавателя собирают установку для простой (см. рис. 3) или фракционной (см. рис. 4) перегонки.

Взвешивают на технических весах полученную для перегонки смесь жидкостей и тонкой струйкой переливают ее в перегонную колбу через воронку, вставленную в горло колбы. Извлекают воронку, бросают в колбу 2-3 кусочка керамики, вставляют термометр, подают воду в холодильник и включают нагреватель. Если жидкость долго не закипает, укрывают колбу асбестовым полотном. С момента закипания жидкости внимательно следят за температурой. В первый момент кипения паров в колбе немного и показания термометра не изменяются, но спустя несколько секунд пары достигают шарика термометра и температура резко повышается до определенного значения. Записывают температуру начала перегонки. Первые 3-4 капли дистиллята отбрасывают (они обычно содержат следы воды и загрязнения, которые могли быть в холодильнике), и, поменяв приемник, начинают собирать первую фракцию. Гхли температура к этому времени изменилась, записывают температуру начала сбора первой фракции. Через 5 градусов вновь меняют приемник и собирают вторую фракцию и т.д., каждый раз отмечая интервал температур кипения каждой фракции. Перегонку заканчивают, когда в перегонной колбе останется 3-5 мл жидкости. Выключают плитку и сразу убирают ее из-под установки (осторожно, берегись ожога!). Разбирать установку можно после полного охлаждения перегонной колбы.

Взвешивают на технических весах мерный цилиндр и последовательно переносят в него полученные в ходе перегонки фракции из приемников. Записывают их объем и массу. По результатам этих измерений ориентировочно рассчитывают плотность каждой фракции. Последним взвешивают остаток из перегонной колбы. Фракцию с большей массой и объемом принимают за основную.

У основной фракции, а так же у фракций с большей и меньшей температурой кипения определяют показатель преломления.

Результаты лабораторной работы оформляют в лабораторном журнале в виде отчета, в котором указывают номер лабораторной работы и ее

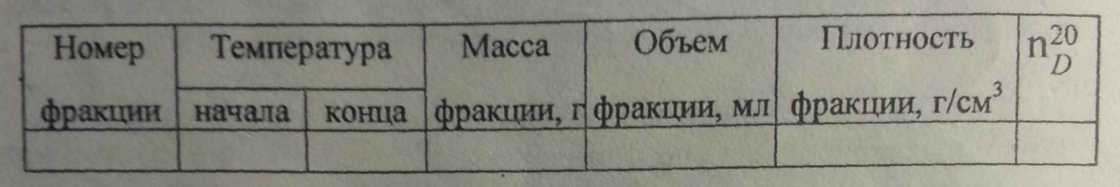

название; приводят схематичный рисунок установки для перегонки; массу и объем жидкости для перегонки, температуру начала и конца перегонки. Полученные в ходе работы данные представляют в виде таблицы:

Результаты фракционной перегонки

Идентификационные характеристики основной фракции сравнивают со справочными значениями и делают вывод о чистоте разделения веществ в ходе перегонки. Подсчитывают выход чистого вещества в массовых процентах.

Лабораторная работа № 2. Перекристаллизация ацетанилида

Реактивы: ацетанилид, вода дистиллированная. Посуда: стакан химический термостойкий на 100 мл, круглодонная колба на 250 мл, обратный холодильник, воронка с обрезанным концом, колба Бунзена, воронка Бюхнера, колба коническая, водоструйный насос. Навеску ацетанилида, взятую на технических весах, переносят в круглодонную колбу, добавляют кипелки и смачивают небольшим количеством растворителя (воды). £<олбу соединяют с обратным холодильником и нагревают до кипения. Параллельно в химическом стакане греют чистую воду. Если вещество растворилось не полностью, то горячий растворитель добавляют небольшими порциями через верхний тубус холодильника, после чего каждый раз взбалтывают содержимое колбы и доводят его до кипения. При достижении насыщения горячий раствор быстро фильтруют через складчатый фильтр в плоскодонную колбу или стакан на 250 мл (воронка должна быть предварительно нагретой). После фильтрования фильтр промывают небольшим количеством горячего растворителя. Фильтрат охлаждают сначала при комнатной, а затем при пониженной температуре. Выпавшие кристаллы отделяют от маточного раствора с помощью водоструйного насоса на воронке Бюхнера с колбой Бунзена. Осадок промывают холодным растворителем, отжимают на фильтре, затем переносят на фильтровальную бумагу вместе с фильтром и сушат на воздухе. После сушки осадок взвешивают, определяют температуру плавления и делают расчет выхода.