- •Вопрос 1

- •Вопрос 2

- •Вопрос 3

- •Вопрос 4

- •Вопрос 5

- •Вопрос 6

- •Вопрос 7

- •Вопрос 8

- •Вопрос 9

- •Вопрос 10

- •Вопрос 11

- •Вопрос 12

- •13) Основные функции геоинформационных систем.

- •14) Междисциплинарные направления в информатике

- •15) Понятие информационной технологии. Функциональные и обеспечивающие информационные технологии.

- •16) Представление информации в цифровых автоматах (ца). Системы счисления.

- •19) Представление информации в цифровых автоматах (ца).

- •20) Выполнение арифметических операций над целыми числами. Прямой, обратный и дополнительный коды. Смещенный код и код Грея.

- •21) Представление вещественных чисел и выполнение арифметических операций над ними в эвм.

- •22) Погрешности представления числовой информации в эвм.

- •23) Представление символьной и графической информации в эвм.

- •24) Логические основы построения цифровых автоматов. Основные законы и постулаты алгебры логики.

- •25) Представление функций алгебры логики.

- •Вопрос 28 Классификация информационных технологий по типу обрабатываемой информации.

- •Вопрос 29 Представления о защите информации и информационной безопасности.

- •Вопрос 30 Формализация задачи

- •Вопрос 31. Классификация по характеру использования информации

- •Вопрос 32. Информационные системы. Этапы развития информационных систем.

- •Вопрос 33 Информационные системы. Подсистемы Информационной системы

- •Подсистемы Информационной системы

- •Вопрос 34. Организационное обеспечение информационной системы .Организационное обеспечение

- •Вопрос 35 . Информационное обеспечение

- •Вопрос 36 . Правовое обеспечения ис

- •Вопрос 37. Техническое и программное обеспечение

- •Вопрос 38 Программно-математическое обеспечение информационной системы.

- •Вопрос 39 Основные процессы в информационной системе.

- •Вопрос №34

- •Вопрос№39

- •Вопрос№40

- •Вопрос40

- •Вопрос 41

- •Вопрос 42

- •Вопрос 43

- •1) Цель

- •Вопрос 44 Классификация и особенности программных методов защиты от копирования

- •Вопрос 45

- •Вопрос 46

- •Вопрос 47

- •Вопрос 48 Элементы и этапы процесса коммуникаций.

- •Вопрос 49

- •Вопрос 50

- •Вопрос 51

- •Вопрос 52

- •1.Искусственный интеллект: история развития и области приложения

- •Процедурное программирование

- •Функциональное программирование

- •Логическое программирование

- •Объектно-ориентированное программирование

- •Классификация информации по разным признакам

- •Структурная схема и устройства пк

- •Микропроцессор

- •Оперативная память

- •Контроллеры

- •Системная магистраль

- •Внешняя память. Классификация накопителей

- •Дополнительные устройства

- •Классическая обобщенная структурная схема компьютера

- •67Вопрос

- •69 Вопрос

- •70 Вопрос

- •71 Вопрос

- •72 Вопрос

- •73 Вопрос

- •74 Вопрос

- •75. Классификация информационных систем по признаку структурированности задач.

- •76. Компьютеры. Поколения эвм.

- •77. Информационное общество.

- •78. Классификация информационных систем по сфере применения.

- •79. Структурная схема пэвм, Блок схема пэвм.

- •80. Централизованная и распределенная обработка данных.

- •81. Общая схема постановки и решения предметных задач.

- •82. Классификация информационных систем по функциональному признаку и уровням управления.

- •83. Информационные технологии в социальной сфере.

- •84,85 Угрозы безопасности информации. Непреднамеренные угрозы.

24) Логические основы построения цифровых автоматов. Основные законы и постулаты алгебры логики.

Задачи, решаемые при разработке цифровых логических устройств, можно разделить на две категории:

1. Синтеза.

2. Анализа.

Синтез - это процесс построения схемы цифрового устройства по заданию.

Анализ - процесс обратный синтезу.

Модель дискретного устройства, отражающая только его свойства по переработке сигналов, называется дискретным (цифровым) автоматом.

В общем случае, модель представляет собой многополюсный черный ящик с m входами и n выходами (рис.1.3). Состояние автомата определяется состояниями сигналов на его входах и выходах. Совокупность входных и выходных переменных Х и Z образуют входное и выходное слово автомата, соответственно.

Различные значения входных переменных образуют алфавит (т.к. алфавит входных и выходных переменных един, в дальнейшем будет рассматриваться только один алфавит). В цифровой технике алфавит входного (выходного) слова содержит два значения (две буквы) "1" и "0".

К аждое

слово - набор переменных на входе или

на выходе автомата, отличается от другого

слова хотя бы одной буквой. Каждая буква

слова поставлена в соответствие с

номером входа (выхода) автомата.

аждое

слово - набор переменных на входе или

на выходе автомата, отличается от другого

слова хотя бы одной буквой. Каждая буква

слова поставлена в соответствие с

номером входа (выхода) автомата.

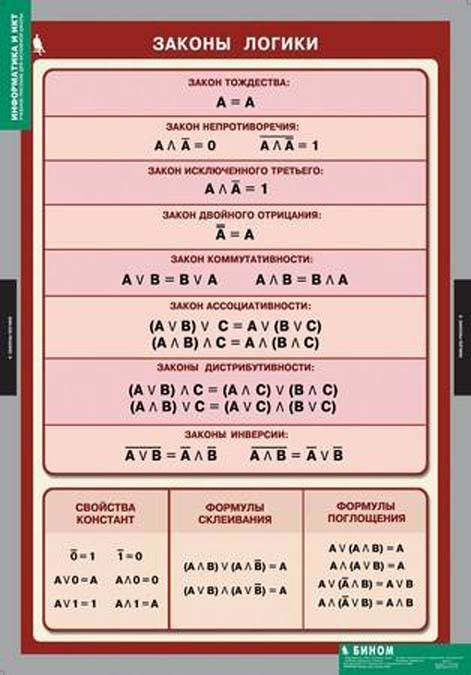

Законы логики

Закон тождества

Закон непротиворечия

Закон исключенного третьего

Закон двойного отрицания

Закон коммутативности

Закон ассоциативности

Законы дистрибутивности

Законы инверсии

25) Представление функций алгебры логики.

Ц елью

проектирования цифрового устройства

является получение его логической

функции (ЛФ) и соответствующей ей схемной

реализации. ЛФ могут иметь различные

формы представления: 1)

словесное,

2) графическое,

3) табличное,

4) алгебраическое,

5)

на алгоритмическом языке (например

VHDL) и 6)

схемное.

В качестве примера, рассмотрим функцию

Y от двух переменных x1 и x0, заданную

словесным описанием: Y=1, если переменные

НЕ РАВНЫ и Y=0, если x1=x0. Такую ЛФ удобно

назвать функцией НЕРАВНОЗНАЧНОСТИ.

Переходим к табличному представлению

Y (таблица 2).Табличное

представление значений ЛФ для всех

наборов входных переменных называется

таблицей истинности.

В общем виде переход от табличного

представления к алгебраическому может

осуществляться по формуле (12), одной из

основных в алгебре логики.

елью

проектирования цифрового устройства

является получение его логической

функции (ЛФ) и соответствующей ей схемной

реализации. ЛФ могут иметь различные

формы представления: 1)

словесное,

2) графическое,

3) табличное,

4) алгебраическое,

5)

на алгоритмическом языке (например

VHDL) и 6)

схемное.

В качестве примера, рассмотрим функцию

Y от двух переменных x1 и x0, заданную

словесным описанием: Y=1, если переменные

НЕ РАВНЫ и Y=0, если x1=x0. Такую ЛФ удобно

назвать функцией НЕРАВНОЗНАЧНОСТИ.

Переходим к табличному представлению

Y (таблица 2).Табличное

представление значений ЛФ для всех

наборов входных переменных называется

таблицей истинности.

В общем виде переход от табличного

представления к алгебраическому может

осуществляться по формуле (12), одной из

основных в алгебре логики.

Как уже отмечалось, значение формулы алгебры логики полностью зависит от значений входящих в эту формулу высказываний. Поэтому формула алгебры логики является функцией входящих в нее элементарных высказываний.Определение. Функцией алгебры логики п переменных (или функцией Буля) называется функция п переменных, где каждая переменная принимает два значения: 0 и 1, и при этом функция может принимать только одно из двух значений: 0 или 1.Тождественно истинные и тождественно ложные формулы алгебры логики представляют собой постоянные функции, а две равносильные формулы выражают одну и ту же функцию.

№ 27 Глобальная сеть INTERNET. Способы передачи информации в INTERNET.

Интернет - сеть сетей. Локальные сети обычно объединяют несколько десятков компьютеров, размещенных в одном здании, однако они не позволяют обеспечить совместный доступ к информации пользователям, находящимся, например, в различных частях города. В этом случае дистанционный доступ к информации обеспечивают региональные сети, объединяющие компьютеры в пределах одного региона (города, страны, континента).

Многие организации, заинтересованные в защите информации от несанкционированного доступа (например, военные, банковские и пр.), создают собственные, так называемые корпоративные сети. Корпоративная сеть может объединять тысячи и десятки тысяч компьютеров, размещенных в различных странах и городах.

Потребности формирования единого мирового информационного пространства привели к объединению локальных, региональных и корпоративных сетей в глобальную компьютерную сеть Интернет. В результате в настоящее время (на январь 2005 года) основу Интернета составляют более трехсот миллионов серверов.

Надежность функционирования глобальной сети обеспечивает большое количество каналов передачи информации с высокой пропускной способностью между локальными, региональными и корпоративными сетями. Например, российская региональная компьютерная сеть Рунет (RU) соединяется многочисленными каналами передачи информации с северо-американской (US), европейской (EU) и японской (JP) региональными сетями (рис. 6.5).

|

Рис. 6.5. Региональные компьютерные сети, объединенные в глобальную сеть Интернет |

Интернет - это глобальная компьютерная сеть, в которой локальные, региональные и корпоративные сети соединены между собой многочисленными каналами передачи информации с высокой пропускной способностью.

Подключение к Интернету. В каждой локальной, региональной или корпоративной сети имеется, по крайней мере, один компьютер (сервер Интернета), который имеет постоянное подключение к Интернету.

Для подключения локальных сетей чаще всего используются оптоволоконные линии связи. Однако в случаях подключения неудобно расположенных или удаленных компьютерных сетей, когда прокладка кабеля затруднена или невозможна, используются беспроводные линии связи. Если передающая и принимающая антенны находятся в пределах прямой видимости, то используются радиоканалы, в противном случае обмен информацией производится через спутниковый канал с использованием специальных антенн (рис. 6.6).

|

Рис. 6.6. Различные варианты подключения к глобальной компьютерной сети Интернет |

Сотни миллионов компьютеров пользователей могут периодически подключаться к Интернету по коммутируемым телефонным каналам с помощью провайдеров Интернета. Провайдеры Интернета имеют высокоскоростные соединения своих серверов с Интернетом и поэтому могут предоставить Интернет-доступ по телефонным каналам одновременно сотням и тысячам пользователей.

Для соединения компьютера пользователя по телефонному каналу с сервером Интернет-провайдера к обоим компьютерам должны быть подключены модемы. Модемы обеспечивают передачу цифровых компьютерных данных по аналоговым телефонным каналам со скоростью до 56 Кбит/с.

Современные ADSL-технологии позволяют использовать обычные телефонные каналы для высокоскоростного (1 Мбит/с и выше) подключения к Интернету. Важно, что при этом телефонный номер остается свободным.

Обычные и ADSL модемы подключаются к USB-порту компьютера и к разъему телефонной розетки (рис. 6.7).

|

Рис. 6.7. Обычный и ADSL модемы |

Пользователи портативных компьютеров могут подключаться к Интернету с использованием беспроводной технологии Wi-Fi. На вокзалах, в аэропортах и других общественных местах устанавливаются точки доступа беспроводной связи, подключенные к Интернету. В радиусе 100 м портативный компьютер, оснащенный беспроводной связью, автоматически получает доступ в Интернет со скоростью до 11 Мбит/с.

Способы передачи информации в INTERNET

Передавать информацию от одного субъекта (транслятора) другому (реципиенту) можно множеством способов. Чтобы в этом убедиться, достаточно просто проследить эволюцию средств, с помощью которых люди обменивались сведениями в разные времена. .

Настоящим прорывом в развитии средств обмена информацией стала череда изобретений, имевшая место в XIX в. Сначала появился телеграф (1844 г., фамилия Морзе, думаю, Вам о чем-то говорит), затем чуть позже последовали телефон (1876 г., американский ученый Белл) и радио (1895 г., русский ученый Попов). В век "теле" и "радио" открылись новые возможности, которые были просто недоступны раньше. Они заложили свой камень в фундаментальной стройке, развернувшейся уже на стыке тысячелетий и известной нам как "формирование информационного общества".

Дабы осознать, какое значение имеют в жизни человека средства связи, много усилий прилагать не надо. Вспомним: не понадобилось этого делать тем же большевикам, которые с перевода под свой полный контроль телеграфа и почты начали то, что в итоге стало Октябрьской революцией.

Развитие почты на протяжении истории – еще один ракурс, под которым можно рассматривать становление и совершенствование инструментов перекачки известий, мыслей, чувств. Неотъемлемыми атрибутами корректной и надежной работы почты во все времена и у всех народов являлись указание адреса получателя и обратного адреса (отправителя), хранение и пересылка самого ценного, что есть в письме – строк, - в конверте, скрывающем содержимое от посторонних глаз. Сегодня все чаще слово "почта" употребляется с определением "электронная" и, соответственно, все реже люди прибегают к отправке рукописного текста в бумажных конвертах, особенно в сравнении с более оперативными и предоставляющими больший выбор средств оформления и расширения контента (через разнообразные "аттачменты" и т.п.) письма электронными средствами связи.

Разговор об электронной почте не перейти в рамках указанной темы в разговор об Интернете просто не может. Всемирная сеть (не напрасно иначе именуемая паутиной) все смелее и, я бы сказал, необратимее опутывает собой планету, оставляя нам вместе с тем все меньше шансов говорить о многовековых преградах – расстоянии и времени – как преградах впредь. Это можно рассматривать как компьютерное воплощение глобализации, где если сказал один, то знает уже весь мир (или почти весь: зачастую за исключением того, о ком было сказано).

Прогресс подстегивает к усовершенствованию и давно существующих средств. Пример – концепция "нового телевидения", в котором находят широкое применение лазерные технологии, а для обеспечения высококачественного изображения и звука их передача реципиентам осуществляется по оптоволоконному кабелю.

Передача информации "по воздуху", т.е. посредством электромагнитных волн (ЭМИ), позволяет управлять качеством передаваемого и, соответственно, получаемого сигнала через манипуляции с длиной волны ЭМИ (или, что равносильно в физическом смысле, частотой волны). Возможно, не за горами то время, когда телевидение из двухмерного (два измерения – визуальное и звуковое) превратится в трехмерное (передача информации для восприятия органами обоняния человека). Очевидно, что одно из главных преимуществ использования ЭМИ для целей информационного обмена – скорость (равная в вакууме скорости света, или 300 000 км в секунду). Физически доказать возможность достижения большей скорости в природе пока не удалось.

Современная наука открывает все новые возможности передачи информации (например, от материи световому фотону). Предел совершенствования в этой области обнаружен не был. В любом случае, какими бы передовыми методами установления связи друг с другом не пользовались люди, необходимо помнить главное: не должны вноситься искажения в исходную информацию, и на выходе она должна отличаться "чистотой".

Достоверность, актуальность, полнота и некоторые другие характеристики информации всегда были и будут теми критериями, которые будут определять не только ее качество, но и резонность использовать то или иное средство информационного обмена. В данном случае намного важна цель, а не средство, при условии что последнее не создает какую-либо угрозу безопасности человека.

Тогда и можно будет поговорить о технических параметрах этих чудных устройств, которые делают нашу жизнь лучше.