- •1. Подготовка образцов к петрофизическим исследованиям

- •2. Плотность

- •Определение плотности

- •Определение плотности сухой породы

- •Определение плотности абсолютно сухой породы σс гидростатическим взвешиванием

- •Приборы, оборудование, материалы.

- •Статистические характеристики закона распределения. Вычисление числовых характеристик случайных величин по небольшому числу наблюдений

- •Вопросы по плотности

- •Эффективная пористость

- •Вопросы по плотности

- •Вопросы по плотности

- •Вычисление характеристик случайных величин по небольшому числу наблюдений

- •Основные определение и соотношения

- •Электрические и диэлектрические свойства горных пород

- •Электрическое сопротивление горных пород.

- •Удельное электрическое сопротивление породы и пластовой воды

- •Определение удельного электрического сопротивления максимально влажных горных пород ρв.П мостовым способом переменного тока

- •Диэлектрическая проницаемость.

- •Электрическую прочность.

- •Измерение диэлектричеой проницаемости

- •Радиоактивность

- •Количественное определение содержания радиоактивных элементов в породе

- •Определение модулей и коэффнциентов упругости по скоростям

- •Скорость распространения и коэффициент поглощения упругих ультразвуковых колебаний

- •Определение скоростей упругих ультразвуковых волн способом прозвучивания образцов разной длины.

Диэлектрическая проницаемость.

Теория. Известно, что диэлектрики имеют следующие основные характеристики:

1) сопротивление, 2) диэлектрическую проницаемость,

3) угол диэлектрических потерь и 4) электрическую прочность.

1) сопротивление. Диэлектрик не является абсолютным изолятором. Через него протекают токи утечки. Величина этих токов очень мала по сравнению с рабочим током прибора. Для прохождения тока через конденсатор имеют два пути: а) через объёмное сопротивление диэлектрика; б) по поверхности диэлектрика.

2) диэлектрическая проницаемость это величина, которая характеризует емкость диэлектрика, помещённого между обкладками конденсатора. Эта ёмкость зависит от площади пластин конденсатора (чем больше их поверхность, тем больше ёмкость) и от толщины диэлектрика (чем он толще, тем меньше ёмкость).

Проницаемость численно равна отношению ёмкости конденсатора с диэлектриком к ёмкости воздушного конденсатора с такой же площадью пластин. В электротехнике, на-пример, используют конденсаторы с диэлектриком обладающим очень большой проницае-мостью (между пластинами конденсатора помещена прокладка из рутила ( TiO2).

3) угол диэлектрических потерь. В поле переменного тока конденсатор нагревается. Выделе-ние тепловой энергии при прохождении тока через диэлектрик называют электрическими потерями, когда имеет место потеря мощности.

В идеальном диэлектрике ток опережает напряжение на 90 градусов. В реальном диэлектрике ток опережает напряжение на угол меньший 90 град. Эта разность называется углом диэлектрических потерь или просто углом потерь δ. Чаще применяют понятие тангенса угла потерь tg δ Показано, что электрические потери пропорциональны U2 . Вещества с большим tg δ = 0,08 до 0,1 плохие изоляторы. Хорошие изоляторы имеют tg δ ≈ 0,0001.

Электрическую прочность.

Измерение диэлектричеой проницаемости

(МОСТОВОЙ способ)

Теория. Мостовые схемы позволяют определить ε и tgδ при относительно высоких значениях угла потерь исследуемых горных пород. При этом мостовыми способами нередко определяют кажущуюся диэлектрическую проницаемость εk ,созданную диэлектрической поляризацией (упругим смещением электронов и ионов, ориентацией диполей, структурной поляризацией) образцов пород, а также накоплением заряда в их приэлектродном слое.

Для определения диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь используются различные модификации моста Уитстона, рассчитанные на узкие и широкие диапазоны частот. При исследованиях εk и tgδ в значительных пределах частот последние предпочтительнее, так как в них устраняются погрешности, созданные различием установок.

В практике обычно применяются мостовые схемы Шеринга, трансформаторные мосты, двойные Т-образные мосты и другие измерительные схемы.

Лабораторная работа N 3

Определение εk способом трансформаторного моста .

Горная порода рассматривается как диэлектрик с потерями и считается, что она может

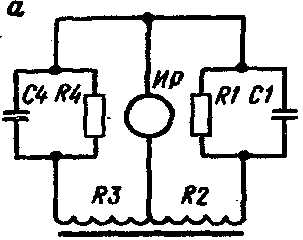

быть представлена эквивалентной схемой (рис. 30).

При незначительном активном сопротивлении R, шунтирующем емкость С, реактивное сопротив-ление велико и определение εk представляет трудности. Поэтому для успешных определений ε k необходимо, чтобы для измерительного конденсатора с породой соблюдалось условие tg δ ≤ 1.

Конденсатор с породой представляет одно из основных плеч моста, с комплексным сопротивлением Z1 = R1 - jωC1 (см. рис. 32). Вторым основным плечом является комплексное сопротивление Z4, состоящее из параллельно включенных сопротивления и емкости С4. Плечо

24 позволяет уравновесить мост по модулю и фазе. Вспомогательными плечами моста служат равные активные сопротивления Z2 = R2 Zз = Rз , из которых складывается сопротивление вторичной обмотки трансформатора со средней точкой (с выводом от этой точки) звукового генератора. Плечи R2 и Rз индуктивно связаны с первичной обмоткой трансформатора. Равновесие мостовой схемы устанавливается с помощью электронного вольтметра ИР (индикатор равновесия).

В момент равновесия схемы искомая емкость С1 = С4 и сопротивление R1 =R4 . При этом емкость С1 обусловлена не только диэлектрической поляризацией породы, но и накоплением заряда в приэлектродном слое. С1 тем более отличается от емкости Сп образца, созданной диэлектрической поляризацией, чем меньше частота тока, проходящего через образец. Сопротивление R1 включает сопротивление, вызванное наличием приэлектродных зарядов в образце и электрохимическими процессами на поверхности электродов.

Так как кажущаяся диэлектрическая проницаемость образца породы εk = С1/СО,

то очевидно, что для определения εk, кроме С1 , должна быть известна емкость конденсатора СО СО в безвоздушном пространстве с учетом его краевой емкости.

Обычно при определении εk применяются двухэлектродные конденсаторы, которым соответствует эквивалентная схема на рис. 30.

Рис. 30. Принципиальная схема моста с индуктивно

связанными плечами и конденсатора с образцом.

а - мост; конденсатор; б-измерительный,

в-плоский дисковый, г-плоский

![]()

Для этих конденсаторов, где С1 C5 и С6 - емкости соответственно активная (рабочая), паразитная, обусловленная полями рассеяния (краевыми полями конденсатора) и емкостью между подводящими про водами, и паразитная, учитывающая емкости зазоров между образцом и обкладками конденсатора; обе паразитные емкости зависят от конструкции и размеров конденсатора; С0’ C5’ и С6 ' -активные и паразитные· емкости после удаления из конденсатора образца.

Если расстояние между пластинами конденсатора мало, по сравнению с диаметром электродов, как у плоского дискового конденсатора, то при С1 ≥ C5 изменение C5 при внесении образца невелико при ε ≤ 20 и толщине образца 1-6 мм. При электродах, плотно прижатых к образцу, C6 ≈ ∞ . В этих условиях эквивалентная схема конденсатора преобразуется к виду, изображенному на рис. 30, б.

Существенно уменьшается влияние перераспределения полей в случае, когда образец находится в центральной части конденсатора.

Емкость Со определяется калибровкой. Калибровка цилиндрических конденсаторов, предназначенных для измерения δ и tg δ рыхлых пород (песков, алевритов и других) и почв производится по воде и воздуху. При этом способе калибровки измеряются емкости конденсатора Свз СВ и С1 , соответственно при воздухе, воде и образце породы между его пластинами, находящимися на неизменяющемся расстоянии друг от друга и при постоянной температуре.

С учетом формулы (72), разность между диэлектрическим и проницаемостями εв и εвз при воде и воздухе между пластинами конденсатора определяется выражением

С0 = (Св - Свз ) / (80,1- 1)

так как εвз≈ l и εв=80,1 при t=20° С. Конденсаторы могут быть также прокалиброваны по трём- четырём жидкостям с известными значениями ε, например, при t =20°С, по касторовому маслу (ε = 4,6), этиловому спирту (ε=25,8), глицерину ε=56,2, дистиллированной воде ε=80,1. С0 - угловой коэффициент прямой C1i = C0·εKi + C5, где C5-емкость рассеяния и проводов.

Плоские конденсаторы, предназначенные для определения ε и tg δ сцементированных образцов пород, градуируются по воздуху и химически чистому парафину с температурой плавления 46°С (ε пар = 2,0 при 18°С ) , при этом

С0 ≈ Спар – Свз,

Зная С0 и Свз , измеряя емкость С1 конденсатора с образцом, рассчитывают ε к:

ε К = (С1 - СВЗ) / С0 + εВЗ = (С l - Свз) / СО+ 1.

Аппаратура, оборудование, материалы.

Высокочувствительный и точный трансформаторный мост показан на рисунке 30. Он состоит из конденсатора для образцов породы, магазина сопротивлений Р517, переменного сопротивления R2 типа Tesla lM6/G-ВF, переменного сопротивления Rз СПО-4, 7А-IВТ, магазина емкостей Р544, конденсатора переменной емкости Р512, подстроечного конденсатора типа КПК-2-25/l50, звукового генератора ГЗ-33 и электронного вольтметра ВЭ-42. Все детали моста соединены экранированным кабелем типа РК75-4-16 или телевизионным.

Конденсатор для определения ε сцементированных пород имеет плоские дисковые пластины, изготовленные из материалов, химически инертных к веществу породы (платина, нержавеющая сталь и др.).

Влияние паразитной емкости, обусловленное воздушными зазорами между образцом и обкладками конденсатора, уменьшают путем плотного прижимания пластин к образцу. Для этого применяют электроды из оловянной фольги или пленки аквадага (молекулярный графит, разведенный в аммиаке).

Безреактивный переменный резистор Tesla lM6/G-BF и переменный резистор СПО-4, 7A-IBT экранированы и находятся в металлической коробке, к которой крепятся градуированные шкалы.

Магазин емкостей Р544 и конденсатор переменной емкости Р512 для переменного тока частотой 40-10000 Гц позволяют измерить емкости от единиц пикофарад до 1 мФ. Подстроечный конденсатор КПК-2-25, экранированный от внешних электромагнитных полей, предназначен для компенсации паразитных емкостей установки при ее наладке. Звуковой генератор ГЗ-33 является источником переменного тока частотой 0,02-200 кГц.

Электронный вольтметр В3-42 (или заменяющие его вольтметры В3-6; В3-13; В3-38; В3-40) позволяет измерять средние; амплитудные и эффективные значения напряжений переменного тока любой формы в пределах 0,03- 300 мВ (до 300 В).

Конденсатор с породой является основным плечом моста. Другое плечо содержит параллельно соединенные сопротивление и емкость. Сопротивление представляет последовательное соединение сопротивлений магазина Р517, Tes1a 1M6/G- BF и СПО-4, 7А-1ВТ, а емкость - последовательное включение магазинов емкостей Р544 и Р512. Вспомогательные плечи моста (см. рис. 30,а) содержат сопротивление R2 - Rз вторичной обмотки трансформатора с помощью которой мост питается переменным синусоидальным током звуковой частоты.

Порядок выполнения работ. 1. Собирают схему моста, мост заземляют; схему включают в цепь переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц и дают прогреться в течение 30 мин, устанавливают на генераторе частоту 5 или 1 кГц.

2. Настраивают схему.

3. Градуируют конденсатор:

а) изготовляют из х. ч. парафина диски диаметром d nap= 30 мм и толщиной

l пар = 2,5; 3,5; 4,5 мм со строго параллельными отшлифованными торцами;

б) помещают диски один за другим в конденсатор для сцементированных образцов, предварительно хорошо промытый дистиллированной водой и обезжи-ренный ацетоном или спиртом;

в) включают конденсатор в схему моста и подают на его пластины от генератора напряжение 10 В при частоте 5 МГц;

г) измеряют поочередно емкости конденсатора Спар i ( i = 1, 2, 3) с образцами пара-фина толщиной lпар=2,5, 3,5, 4,5 мм;

д) измеряют. емкости конденсатора С вз , заполненного воздухом при пластинах, раздвинутых на расстояние 2,5; 3,5; 4,5 мм при том же режиме;

е) рассчитывают геометрические емкости конденсатора по формуле (73); .

ж) строят зависимость CO=f ( lK ), где lK -расстояние между пластинами конденсатора;

з) отмывают образцы от солей и нефти и изготовляют диски диаметром d = 30 мм и толщиной L= 3-4 мм так, чтобы их основания были параллельны и пришлифованы. Определяют размеры дисков штангенциркулем.

4. Определяют (по данным отдельных опытов) плотности δ твердой фазы образца и увлажняющей его воды (см. § 4, 5).

5.Высушивают диски до постоянной массы при температуре 105°С и взвеши-вают их на аналитических весах

6.Увлажняют образцы и снова взвешивают Щр 7. Помещают диск в конденса-тор, который включают в схему моста, предварительно поместив между образцом и пластинами конденсатора оловянные прокладки.

8. Измеряют емкости С1j образца при заданных частотах f j ( j = 1, ...6), и напряжении на пластинах конденсатора, равном 10 В.

9. Выключают конденсатор из схемы и вынимают из него образец.

10.Промывают конденсатор, насухо вытирают, раздвигают его пластины на расстояние lк, равное толщине образца L, затем включают конденсатор в схему и мостом, измеряют Свз j при частоте 5 МГц или более и напряжении 10 В.

11. Рассчитывают по формулам (73; 73а) диэлектрическую проницаемость для каждой заданной частоты.

ВЫЗВАННАЯ ПОЛЯРИЗАЦИЯ

Вызванная электрохимическая активность горной породы Ав характеризует ее способность поляризоваться под действием электрического тока. Количественно вызванная электрохимическая активность определяется отношением разности потенциалов вызванной поляризации к приложенной

Ав = ΔUВП / ΔUПР (92)

Величина вызванной электрохимической активности Ав горных пород зависит от многих факторов, главными из которых являются химико-минералогический состав, удельная поверхность твердой фазы, содержание минералов с электронной проводимостью, минерализация вод, насыщающих поровое пространство. В терригенных и карбонатных породах величина Ав растет с увеличением удельной поверхности и уменьшением проницаемости, с увеличением удельного сопротивления пластовых вод ρводы . При насыщении минерализованной водой Ав практически исчезает.

На изучении Ав основано исследование скважин методом вызванной поляризации ВП. Метод ВП используется: для выделения углей различного состава и определения их зольности; выделения и изучения полиметаллических вкрапленных руд; выделения и исследования зон сульфидного оруденения, а в некоторых случаях для изучения проницаемости терригенных пород, выделения трещинных зон в карбонатных породах и выделения зон обводнения нефтяных коллекторов пресной водой [4, 10]. В настоящее время метод ВП в нефтяной и газовой геологии в промышленном масштабе не используется.

Лаборатортшя работа N 6 .

Определение А в горных пород

Теория. При прохождении электрического тока через породу происходит ее поляризация, которая обусловливает проявление вызванной электрохимической активности.

Большинство пород (кроме рудных) являются диэлектриками. Под действием электрического тока заряженные молекулы, атомы и ионы, следуя за изменением электрического поля, смещаются относительно друг друга, создавая отдельные поля. Совокупность этих полей и образует новое поле поляризации, вызывающее появление вызванного потенциала. Существует несколько гипотез появления вызванных потенциалов

В породах с электронной проводимостью (угли, колчеданы, железные руды) появление вызванных потенциалов связано с электродными процессами, протекающими в местах входа и выхода электрического тока в зернах с электронной проводимостью. В этих местах происходят окислительно-восстановительные реакции, которые протекают за счет катионов Na+1, Са+2, Mg+2 и др., присутствующих в растворах, заполняющих поры пород. Катионы, продвигаясь за счет поляризующего тока, встречают минералы с электронной проводимостью, разряжаются на них и превращаются в атомы, вступающие В реакции с водой

Na+1 +е- + Н2О= NaOH + Н;

Са+2+2е- +2Н2О = Са(ОН)2 +2Н;

Mg+2 +2е-+2Н2О = Mg(OH)2 +2Н.

Таким образом, на поверхности, на которой протекает реакция, образуются свободный водород и щелочи. Частично поляризованный водород на поверхности твердой фазы образует газовый водородный электрод [4].

На противоположном конце зерна с электронной проводимостью (в месте выхода тока) проте-кает обратный процесс. Твердая фаза отбирает электрон у аниона хлора, который превращается в атом и насыщает поверхность рудного включения. Некоторые атомы хлора ионизируются за счет электронов, возникающих при ионизации водорода, и входят в электролит, где их меньше, сообщая этому участку отрицательный заряд. Остальные атомы хлора вступают в реакцию с водой

4Сl – 4е- +2Н2О → 4HCl + 2О.

У сульфидов, углей кислород, образовавшийся на выходе тока, окисляет твердую фазу ; ион, образовавшийся после диссоциации, адсорбируется твердой фазой, которая и приобретает заряд адсорбированного иона.

Образовавшийся атомарный кислород может окислять углистые вещества (для углей), создавая на поверхности карбоксильные группы

Раствор в этом

случае оказывается заряженным

положительно.

В породах с ионной проводимостью и

большим

электрическим сопротивлением (карбонаты,

обломочные породы) возникновение

вызванной поляризации связано с

деформацией диффузной части двойного

электрического слоя под действием

приложенного напряжения. Катионы

смещаются к отрицательному полюсу. В

противоположной стороне от него

появляется избыток отрицательно

заряженных ионов. При снятии приложенного

напряжения деформированные силы

стремятся восстановиться, что приводит

к появлению токов поляризации.

Раствор в этом

случае оказывается заряженным

положительно.

В породах с ионной проводимостью и

большим

электрическим сопротивлением (карбонаты,

обломочные породы) возникновение

вызванной поляризации связано с

деформацией диффузной части двойного

электрического слоя под действием

приложенного напряжения. Катионы

смещаются к отрицательному полюсу. В

противоположной стороне от него

появляется избыток отрицательно

заряженных ионов. При снятии приложенного

напряжения деформированные силы

стремятся восстановиться, что приводит

к появлению токов поляризации.

Рис.37. Электрическая блок-схема измерения электро-

химиической активности.

Существует гипотеза, по которой в песчано-глинистых породах различные участки имеют различную концентрацию катионов. В местах контакта отдельных зерен с глинистыми частицами появляется повышенная концентрация катионов вследствие наличия диффузных слоев глинистых частиц и минимальная в порах. При пропускании электрического тока в суженных каналах через единицу площади будет, перенесено гораздо больше катионов, чем через расширенную часть поры. В результате этого в породе создается неравномерное распределение зарядов в ее различных частях. При выключении тока поляризации происходит движение ионов, направленное на восстановление первоначального равновесного положения, вызывая токи поляризации.

1) электрохимическая ячейка с помещенным в нее образцом (рис. 38); 2) каломельные электроды; 3) агар-агаровые сифоны; 4) растворы NaCl и KCl соответствующих концентраций, приготовленные из NaCl, КCl х.ч. или ч.д.а.; 5) источник постоянного тока напряжением 100-120 В; 6) автоматический переключатель 6; 7) цифровой вольтметр; 8) эталонное сопротивление Rэт= 100 Ом; 9) свинцовые электроды; 10) электродные стаканчики. |

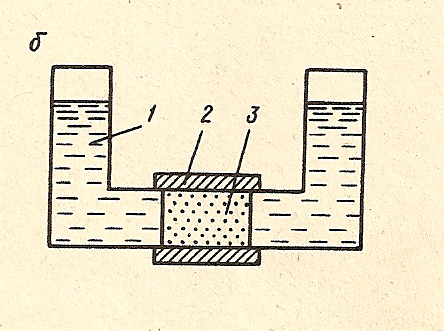

Рис. 38. Электрохимическая ячейка для определения электрохимической активности А вызв

Различные горные породы имеют различную величину вызванной поляризации. Для всех пород характерно увеличение потенциала вызванной поляризации с увеличением поляризующего тока. Породы с электронной проводимостью имеют довольно сложную зависимость. В большинстве пород величина вызванной поляризации вначале растет быстро, а затем медленно достигает некоторого насыщения с увеличением плотности поляризующего тока j . Породы с ионной проводимостью имеют чаще всего линейный характер зависимости

ΔUв.п. = f ( j ). ( ).

Способность горной породы поляризоваться под действием электрического тока, пропуска-емоrо через породу, оценивается ее поляризуемостью и связана с ее вызванной электрохимической активностью Ав.

Аппаратура, оборудоваuие, материалы. Измерения вызванных потенциалов можно выполнить при помощи специальной аппаратуры. описание которой в данной работе не приводится, либо с использованием автоматического переключателя, который подключает к исследуемому образцу попеременно цепь измерения (рис. 37).

Для этого используется: электрохимическая ячейка (см. рис. 38). Она представляет собой две L-образные стеклянные

ческий образец породы 3 при помощи эластичного резинового шланга 2, концы которого натягиваются на стеклянные L-образные трубки. В трубки заливается раствор NaCl (обычно концентрации 2-3 г/л), имеющий удельное сопротивление ρр = 2-3 Ом м. Свободные концы трубок соединяются агар-агаровыми сифонами 4-6 с электродными стаканчиками 5, 7. В два электродных стаканчика 5, соединенных с разными концами трубок, устанавливаются свинцовые токовые (питающие) электроды 9 и в два других 7 каломельные электроды 8. Переключатель включается в схему таким образом, что при работе его контакты замыкают поочередно токовую цепь поляризации и измерительную цепь, в которую включен вольтметр.

Тем самым обеспечивается питание образца короткими импульсами тока, а в промежутках - измерение вызванной разности потенциалов.

Источник постоянного тока обеспечивает питание токовой цепи стабилизированным напряжением, регулировка которого предусмотрена в источнике питания .

Эталонное сопротивление R ЭТ = 100 Ом, включенное последовательно в токовую цепь, позволяет устанавливать ток питания I = ΔUэт / Rэт и измерять ΔUпр = IRобр.

NB. 1) Для лабораторной работы используются неполяризующиеся электроды: каломельные, хлорсеребряные или хлорталлиевые. Потенциалы этих электродов устойчивы и точно известны относительно стандартного водородного или другого электрода сравнения. В используемых стандартных электродах потенциал обычно не превышает 0,1 – 0,3 мВ и остаётся постоянным.

2) Агар-агаровые сифоны представляют собой U-образные стеклянные трубки, заполненные электропроводящим агаровым студнем , приготовленным из агар-агара, растворённого в дистиллированной воде с добавленным КСl или пластовой воде. Они служат для обеспечения электрической связи рабочего раствора с измерительной схемой.

Порядок вьmолнення работы.

1. Собирают электрохимическую ячейку и электрическую схему (см. рис. 37, 38).

2. Включают переключатель 6 и, подключив вольтметр к клеммам ΔUв.п. измеряют электродную разность потенциалов ΔUЭЛ (источник питания токовой цепи АВ отключен).

3. Включают источник питания электродов АВ, устанавливают по шкале вольтметра напряжении

30 В и, подключив измерительный вольтметр к клеммам ΔUПР (Rэт), определяют силу питающего

тока IАВ

IАВ = (ΔUЭТ ΔUЭЛ ) / Rэт (94)

4. Подключают измерительный вольтметр к клеммам ΔUВП и измеряют вызванную разность потенциалов

ΔUВП = ΔU ВП+ЭЛ ΔUЭЛ (95) .

5. Указанные в пунктах 3 и 4 измерения проводят при пяти постепенно увеличивающихся значениях силы питающего тока, увеличивая напряжение выхода источника питания.

6. Рассчитывают по формуле (92) вызванную электрохимическую активность.

7. Строят график ΔUВП = f ( j )

8. Подсчитывают наибольшую относительную погрешность.

Форма записи исходных данных и результатов определений дана на доске.

Если измерения разности потенциалов производят вольтметром, имеющим предел измерения

0,0001 В, тогда ΔUВП определяется классом точности эталонного сопротивления:

ΔUВП = ΔUПР = ΔUэт = 0,001B ·Δ R

Контрольные вопросы

1. В чем состоит физическая сущность проявления Э.Д.С. вызванной электрохимической

активности ?

2. При каких условиях и в каком виде проявляется вызванная электрохимическая активность пород?

3. Чем определяется величина вызванной электрохимической активности пород и в каких единицах она измеряется?

Какие породы имеют наибольшую вызванную поляризацию?

5. Нарисуйте график изменения ЭДС ВП от времени 1) для интрузивных пород; для глин;

песчаников; вкрапленной рудной минерализации.

6. Нарисуйте электрическую схему измерения вызванной поляризации и объясните её

работу.

7. Какова физическая сущность возникновения поляризации пород ?

8. Что такое вызванная поляризация пород и в каких единицах она измеряется?

9. Какова роль переключателя, включенного в схему измерения АВ?

10. Какие породы обладают наибольшей вызванной электрохимической активностью?

11. Для чего служит электрохимическая ячейка? Объясните её работу.

12. Для чего служит каломельный электрод?

13. Какого типа неполяризующиеся электроды Вы использовали во время практики?

14. Как зависит поляризация пород от плотности поляризующего тока?

15. Какова величина ВП для: а) интрузивных пород? б) глин, тонкозернистых песков? В) вкрапленных и сплошных сульфидных руд?

16. Как зависит поляризация пластовых вод от плотности поляризующего тока?

17. Для чего измеряют разность потенциалов между приёмными электродами перед началом работ по определению поляризуемости пород?

18. Нарисуйте зависимость поляризуемости от плотности зарядного тока 1) для сулфидных руд; 2) для пород с ионной проводимостью.

П

Контрольные вопросы

1. В чем состоит физическая сущность проявления Э.Д.С. вызванной электро-химической активности ?

2. При каких условиях и в каком виде проявляется вызванная электрохимическая активность пород?

3. Чем определяется величина вызванной электрохимической активности пород и в каких

единицах она измеряется?

Какие породы имеют наибольшую вызванную поляризацию?

5. Нарисуйте график изменения ЭДС ВП от времени 1) для интрузивных пород; для глин;

песчаников; вкрапленной рудной минерализации.

6. Нарисуйте электрическую схему измерения вызванной поляризации и объясните её

работу.

7. Какова физическая сущность возникновения поляризации пород ?

8. Что такое вызванная поляризация пород и в каких единицах она измеряется?

9. Какова роль переключателя, включенного в схему измерения АВ?

10. Какие породы обладают наибольшей вызванной электрохимической активностью?

11. Для чего служит электрохимическая ячейка? Объясните её работу.

12. Для чего служит каломельный электрод?

13. Какого типа неполяризующиеся электроды Вы использовали во время практики?

14. Как зависит поляризация пород от плотности поляризующего тока?

15. Какова величина ВП для: а) интрузивных пород? б) глин, тонкозернистых песков? В) вкрапленных и

сплошных сульфидных руд?

16. Как зависит поляризация пластовых вод от плотности поляризующего тока?

17. Для чего измеряют разность потенциалов между приёмными электродами перед началом работ по

определению поляризуемости пород?

ВЫЗВАННАЯ ПОЛЯРИЗАЦИЯ

Вызванная электрохимическая активность горной породы Ав характеризует ее способность поляризоваться под действием электрического тока. Количественно вызванная электрохимическая активность определяется отношением разности потенциалов вызванной поляризации к приложенной

Ав = ΔUВП / ΔUПР (92)

Величина вызванной электрохимической активности Ав горных пород зависит от многих факторов, главными из которых являются химико-минералогический состав, удельная поверхность твердой фазы, содержание минералов с электронной проводимостью, минерализация вод, насыщающих поровое пространство. В терригенных и карбонатных породах величина Ав растет с увеличением удельной поверхности и уменьшением проницаемости, с увеличением удельного сопротивления пластовых вод ρводы . При насыщении минерализованной водой Ав практически исчезает.

На изучении Ав основано исследование скважин методом вызванной поляризации ВП. Метод ВП используется: для выделения углей различного состава и определения их зольности; выделения и изучения полиметаллических вкрапленных руд; выделения и исследования зон сульфидного оруденения, а в некоторых случаях для изучения проницаемости терригенных пород, выделения трещинных зон в карбонатных породах и выделения зон обводнения нефтяных коллекторов пресной водой [4, 10]. В настоящее время метод ВП в нефтяной и газовой геологии в промышленном масштабе не используется.

Лабораторная работа N 6 . Определение А в горных пород

Теория. При прохождении электрического тока через породу происходит ее поляризация, которая обусловливает проявление вызванной электрохимической активности.

Большинство пород (кроме рудных) являются диэлектриками. Под действием электрического тока заряженные молекулы, атомы и ионы, следуя за изменением электрического поля, смещаются относительно друг друга, создавая отдельные поля. Совокупность этих полей и образует новое поле поляризации, вызывающее появление вызванного потенциала. Существует несколько гипотез появления вызванных потенциалов

В породах с электронной проводимостью (угли, колчеданы, железные руды) появление вызванных потенциалов связано с электродными процессами, протекающими в местах входа и выхода электрического тока в зернах с электронной проводимостью. В этих местах происходят окислительно-восстановительные реакции, которые протекают за счет катионов Na+1, Са+2, Mg+2 и др., присутствующих в растворах, заполняющих поры пород. Катионы, продвигаясь за счет поляризующего тока, встречают минералы с электронной проводимостью, разряжаются на них и превращаются в атомы, вступающие В реакции с водой

Na+1 +е- + Н2О= NaOH + Н;

Са+2+2е- +2Н2О = Са(ОН)2 +2Н; Mg+2 +2е-+2Н2О = Mg(OH)2 +2Н.

Таким образом, на поверхности, на которой протекает реакция, образуются свободный водород и щелочи. Частично поляризованный водород на поверхности твердой фазы образует газовый водородный электрод [4].

На противоположном конце зерна с электронной проводимостью (в месте выхода тока)

протекает обратный процесс. Твердая фаза отбирает электрон у аниона хлора, который превра-

щается в атом и насыщает поверхность рудного включения. Некоторые атомы хлора ионизи-

руются за счет электронов, возникающих при ионизации водорода, и входят в электролит,

где их меньше, сообщая этому участку отрицательный заряд. Остальные атомы хлора вступают

в реакцию с водой

4Сl – 4е- +2Н2О → 4HCl + 2О.

он выделяется. Таким образом, в породе образуются элементы с газовыми электродами – водородным и хлорным, которые, разряжаясь, дают токи поляризации.

У сульфидов, углей кислород, образовавшийся на выходе тока, окисляет твердую фазу ; ион, образовавшийся после диссоциации, адсорбируется твердой фазой, которая и приобретает

заряд адсорбированного иона.

Образовавшийся атомарный кислород может окислять углистые вещества (для углей), создавая на поверхности карбоксильные группы

Рис. 37 Электрическая блок-схема измерения электро- химической активности.

1) электрохимическая ячейка с помещенным в нее образцом (рис. 38); 2) каломельные электроды; 3) агар-агаровые сифоны; 4) растворы NaCl и KCl соответствующих концентраций,приготовленные из NaCl, КCl х.ч. или ч.д.а.; 5) источник постоянного тока напряжением 100-120 В; 6) автоматический переключатель 6; 7) цифровой вольтметр;8) эталонное сопротивление Rэт= =100 Ом; 9) свинцовые электроды; 10) электродные стаканчик

Раствор в этом случае оказывается заряженным положительно. В породах с ионной проводимостью и большим электрическим сопротивлением (карбонаты, обломочные породы) возникновение вызванной поляризации связано с деформацией диффузной части двойного электрического слоя под действием приложенного напряжения. Катионы смещаются к отрицательному полюсу. В противоположной стороне от него появляется избыток отрицательно заряженных ионов. При снятии приложенного напряжения деформированные силы стремятся восстановиться, что приводит к появлению токов поляризации.

Рис. 38. Электрохимическая ячейка

Аппаратура, оборудование, материалы. Измерения вызванных потенциалов можно выполнить при помощи специальной аппаратуры. описание которой в данной работе не приводится, либо с использованием автоматического переключателя, который попеременно подключает к исследуемому образцу цепь измерения (рис. 37).

Для этого используется: электрохимическая ячейка (рис. 38). Она представляет собой две L-образные стеклянные трубки - 1 с d ~ 30 мм, между которыми устанавливается цилиндрический образец породы 3 при помощи эластичного резинового шланга 2, концы которого натягиваются на стеклянные L-образные трубки. В трубки заливается раствор NaCl (обычно концентрации 2-3 г/л), имеющий удельное сопротивление ρр = 2-3 Ом м. Свободные концы трубок соединяются агар-агаровыми сифонами 4-6 с электродными стаканчиками 5, 7. В два электродных стаканчика 5, соединенных с разными концами трубок, устанавливаются свинцовые токовые (питающие) электроды 9 и в два других 7 каломельные электроды 8. Переключатель включается в схему таким образом, что при работе его контакты замыкают поочередно токовую цепь поляризации и измерительную цепь, в которую включен вольтметр.

Тем самым обеспечивается питание образца короткими импульсами тока, а в промежутках - измерение вызванной разности потенциалов.

Источник постоянного тока обеспечивает питание токовой цепи стабилизированным напряжением, регулировка которого предусмотрена в источнике питания .

Эталонное сопротивление R ЭТ = 100 Ом, включенное последовательно в токовую цепь, позволяет устанавливать ток питания I = ΔUэт / Rэт и измерять ΔUпр = IRобр.

NB. 1) Для лабораторной работы используются неполяризующиеся электроды: каломельные, хлорсеребряные или хлорталлиевые. Потенциалы этих электродов устойчивы и точно известны относи-тельно стандартного водородного или другого электрода сравнения. В используемых стандартных электродах потенциал обычно не превышает 0,1 – 0,3 мВ и остаётся постоянным. 2) Агар-агаровые сифоны представляют собой U-образные стеклянные трубки, заполненные электропроводящим агаровым студнем , приготовленным из агар-агара, растворённого в дистиллированной воде с добавленным КСl или пластовой воде. Они служат для обеспечения электрической связи рабочего раствора с измеритель-ной схемой.

Существует гипотеза, по которой в песчано-глинистых породах различные участки имеют различную концентрацию катионов. В местах контакта отдельных зерен с глинистыми частицами появляется повышенная концентрация катионов вследствие наличия диффузных слоев глинистых частиц и минимальная в порах. При пропускании электрического тока в суженных каналах через единицу площади будет, перенесено гораздо больше катионов, чем через расширенную часть поры. В результате этого в породе создается неравномерное распределение зарядов в ее различных частях. При выключении тока поляризации происходит движение ионов, направленное на восстановление первоначального равновесного положения, вызывая токи поляризации.

Различные горные породы имеют различную величину вызванной поляризации. Для всех пород характерно увеличение потенциала вызванной поляризации с увеличением поляризующего тока. Породы с электронной проводимостью имеют довольно сложную зависимость. В большинстве пород величина вызванной поляризации вначале растет быстро, а затем медленно достигает некоторого насыщения с увеличением плотности поляризующего тока j . Породы с ионной проводимостью имеют чаще всего линейный характер зависимости

ΔUв.п. = f ( j ). ( ).

Способность горной породы поляризоваться под действием электрического тока, пропускаемоrо через породу, оценивается ее поляризуемостью и связана с ее вызванной электрохимической активностью Ав.

Порядок вьmолнення работы.

1. Собирают электрохимическую ячейку и электрическую схему (см. рис. 37, 38).

2. Включают переключатель 6 и, подключив вольтметр к клеммам ΔUв.п. измеряют электродную разность потенциалов ΔUЭЛ (источник питания токовой цепи АВ отключен).

3. Включают источник питания электродов АВ, устанавливают по шкале вольтметра напряжении 30 В и, подключив измерительный вольтметр к клеммам ΔUПР (Rэт), определяют силу питающего тока IАВ

IАВ = (ΔUЭТ ΔUЭЛ ) / Rэт (94)

4. Подключают измерительный вольтметр к клеммам ΔUВП и измеряют вызванную разность потенциалов

ΔUВП = ΔU ВП+ЭЛ ΔUЭЛ (95) .

5. Указанные в пунктах 3 и 4 измерения проводят при пяти постепенно увеличивающихся значениях силы питающего тока, увеличивая напряжение выхода источника питания.

6. Рассчитывают по формуле (92) вызванную электрохимическую активность.

7. Строят график ΔUВП = f ( j )

8. Подсчитывают наибольшую относительную погрешность.

Форма записи исходных данных и результатов определений дана в таблице.

Если измерения разности потенциалов производят вольтметром, имеющим предел измерения

0,0001 В, тогда ΔUВП определяется классом точности эталонного сопротивления:

ΔUВП = ΔUПР = ΔUэт = 0,001B ·Δ R

Контрольные вопросы

1. В чем состоит физическая сущность проявления Э.Д.С. вызванной электрохимической активности ? 2. При каких условиях и в каком виде проявляется вызванная электрохимическая активность пород?

3. Чем определяется величина вызванной электрохимической активности пород и в каких единицах она измеряется?

4. Какие породы имеют наибольшую вызванную поляризацию?

5. Нарисуйте график изменения ЭДС ВП от времени 1) для интрузивных пород; для глин;

песчаников; вкрапленной рудной минерализации.

6. Нарисуйте электрическую схему измерения вызванной поляризации и объясните её

работу.

7. Какова физическая сущность возникновения поляризации пород ?

8. Что такое вызванная поляризация пород и в каких единицах она измеряется?

9. Какова роль переключателя, включенного в схему измерения АВ?

10. Какие породы обладают наибольшей вызванной электрохимической активностью?

11. Для чего служит электрохимическая ячейка? Объясните её работу.

12. Для чего служит каломельный электрод?

13. Какого типа неполяризующиеся электроды Вы использовали во время практики?

14. Как зависит поляризация пород от плотности поляризующего тока?

15. Какова величина ВП для: а) интрузивных пород? б) глин, тонкозернистых песков? В) вкрапленных и

сплошных сульфидных руд?

16. Как зависит поляризация пластовых вод от плотности поляризующего тока?

17. Для чего измеряют разность потенциалов между приёмными электродами перед началом работ по

определению поляризуемости пород?

18. Нарисуйте зависимость поляризуемости от плотности зарядного тока 1) для сулфидных руд; 2) для

пород с ионной проводимостью.