- •Раздел II

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 5. Характеристика продуктов подсочки леса и их применение

- •5.1. Химический состав живицы

- •5.2. Продукты подсочки леса, их свойства

- •5.2.1. Скипидар

- •5.2.2. Канифоль

- •Глава 6. Биологические основы подсочки

- •6.1. Виды хвойных пород для подсочки в лесах России

- •6.2. Анатомические особенности строения древесины сосны

- •6.2.1. Анатомия растительной клетки

- •6.2.2. Особенности строения тканей древесины сосны

- •6.3. Смолообразовательная система хвойных

- •6.4. Системы и строение смоляных ходов сосны обыкновенной

- •6.5. Размеры, число и распределение смоляных ходов в древесине сосны обыкновенной

- •6.6. Патологические смоляные ходы

- •6.7. Биосинтез терпенов и их роль в организме сосны

- •6.7.1. Биосинтез терпенов

- •6.7.2. Роль терпенов в организме сосны

- •6.8. Процесс смоловыделения и смолообразования при подсочке

- •Глава 7. Смолопродуктивность сосны обыкновенной

- •7.1. Определение смолопродуктивности

- •1.2. Наследуемость и изменчивость смолопродуктивности

- •7.3. Зависимость выхода живицы от природных факторов

- •7.4. Зависимость выхода живицы от лесоводственно-таксационных показателей и генетических признаков деревьев сосны

- •7.5. Пути повышения смолопродуктивности сосновых насаждений

- •7.6. Прогноз смолопродуктивности

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 8

- •8.1. Требования к сырьевой базе подсочки

- •8.2. Отвод насаждений в подсочку

- •8.3. Устройство и учет сырьевой базы арендуемого лесного участка

- •Маленко Александр Анатольевич

- •Глава 9

- •9.1. Методы подсочки

- •9.2. Современные способы и схемы подсочки,

- •9,3, Элементы технологии подсочки и выход живицы

- •9.4. Виды и разновидности подсочки

Глава 9

ТЕХНОЛОГИЯ ПОДСОЧКИ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ

Технология подсочки - это совокупность видов, разновидностей, способов подсочки, операций и приемов, их последовательность при получении живицы. Технологический режим подсочки должен обеспечивать максимально возможный в данных конкретных условиях и стабильный выход живицы, самоокупаемость подсочного производства и сохранение жизнедеятельности подсачиваемых деревьев без существенного снижения их товарной структуры и качества древесины. К основным элементам технологического режима подсочки относятся: методы и способы, технологические схемы, категории подсочки, шаг, глубина, угол подновки, ширина карр, нагрузка деревьев каррами, пауза вздымки и др.

9.1. Методы подсочки

Метод подсочки, по терминологии А.С. Коростелева и С.В. За- лесова (2006), - это метод вскрытия смоляных каналов.

В истории подсочки известны три метода нанесения подновок: метод открытых поверхностных ранений, метод закрытых ранений и метод подсочки без повреждения древесины. В настоящее время широко применяется первый метод и вся промышленная подсочка ведется методом открытых ранений.

9.1.1. Метод открытых ранений

При этом методе ранения могут наноситься как по неповрежденной предыдущими подновками древесине - первичные открытые ранения, так и по поверхности ранее нанесенных подновок - повторные, ступенчатые подновки.

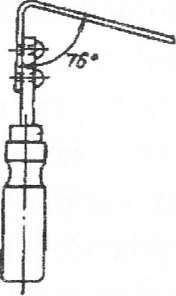

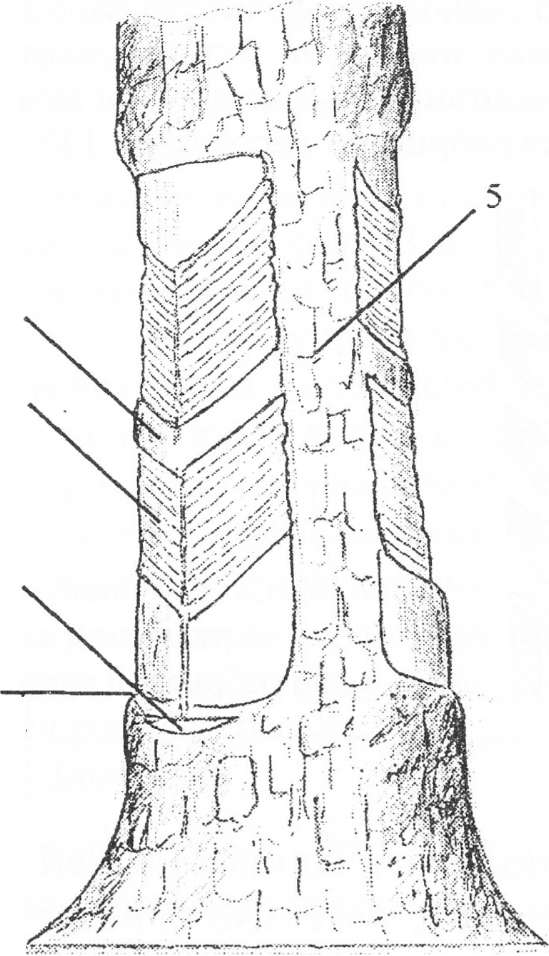

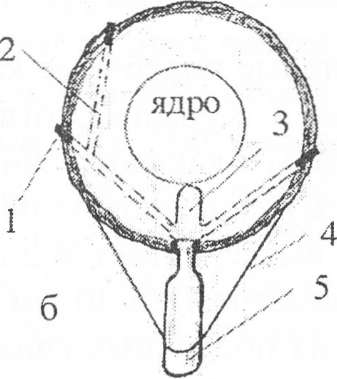

Основой любой технологии подсочки, базирующейся на методе о ткрытых поверхностных ранений, является карра (рис. 10). Карра - это специально подготовленный участок поверхности ствола, на котором устанавливается каррооборудование и наносятся подновки в течение одного сезона подсочки. Главными элементами карры являются (рис. 10-12):

подновка - срез на карре, наносимый для извлечения из дерева живицы;

карроподновка - подновка, наносимая по всей ширине карры; предохранительная подновка - подновка, наносимая с целью предо твращения распространения стимулятора в вертикальном направлении;

длина подновки - размер подновки по линии среза; ширина подновки - размер подновки по перпендикуляру к линии среза;

глубина подновки - размер подновки по радиусу ствола, определяемый толщиной срезаемого слоя древесины;

высота подновки - размер подновки по вертикали; шаг подновки - расстояние по вертикали между верхними или нижними гранями смежных подновок;

угол подновки - острый угол между направлением подновки и вертикальной линией;

усы - первая карроподновка в сезоне подсочки; рабочая поверхность карры - часть карры, предназначенная для нанесения подновок;

зеркало карры - часть рабочей поверхности карры, на которую нанесены подновки;

длина карры - размер карры в вертикальном направлении; ширина карры - размер карры по окружности ствола; высота заложения карры - расстояние от шейки корня до нижней границы карры;

угол карры - угол между правой и левой половинами карроподновки;

мертвое пространство карры - нижний участок карры, на котором нанесение подновок затруднено установленным каррооборудо- ванием;

межкарровая перемычка - участок ствола, разделяющий зеркало карр в вертикальном направлении;

межкарровый ремень - участок ствола, разделяющий зеркало карр по окружности ствола;

желобок - вертикальный срез на карре для стока живицы в приемник;

черта для приемника - горизонтальный надрез в коре ствола под каррой для установки приемника;

щап для приемника - щель в коре и древесине ствола либо в древесине зеркала карры предыдущего года для установки приемника.

1 - приемник; 2 - крампон; 3 - ширина карры; 4 - мертвое пространство; 5 - карроподновка; 6 - длина рабочей поверхности карры; 7 - ширина подновки; 8 - усы; 9 - угол подновки; 10 - угол карры; 11 - зеркало карры; 12 - шаг подновки; 13 - длина карры; 14 - длина подновки; 15 - желобо

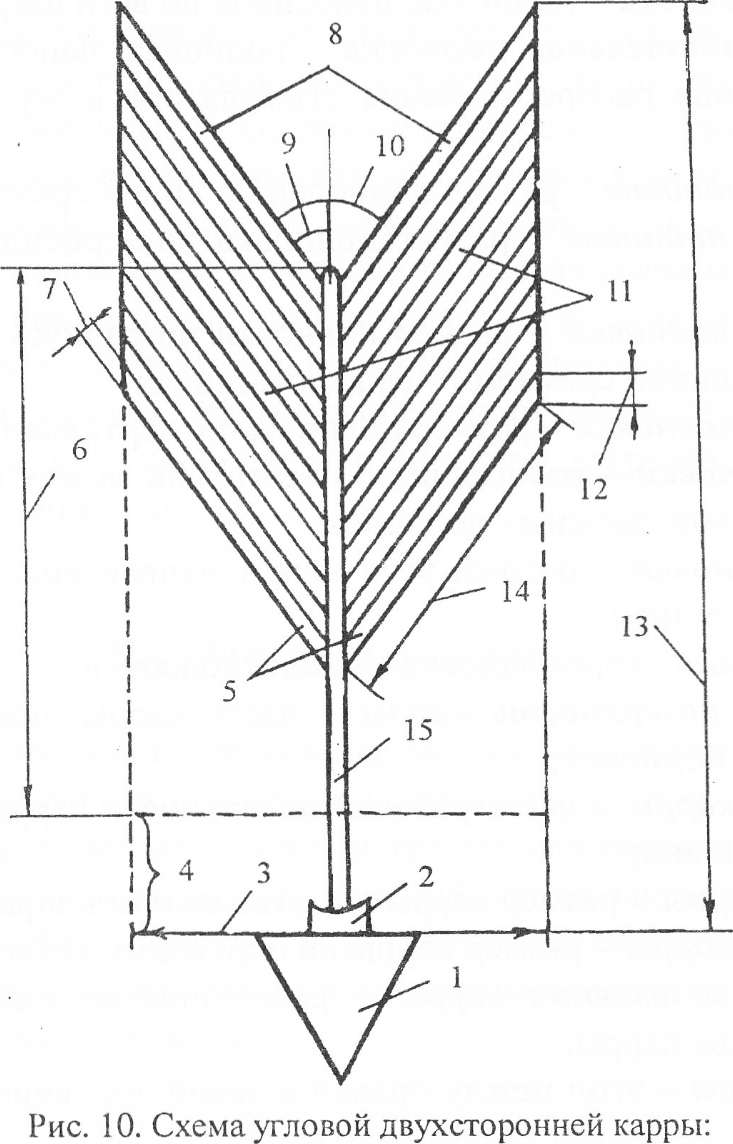

кРис. 11. Размещение карр на дереве:

- высота заложения

карры;

- черта для приемника;

- зеркало карры;

- межкарровая пере

мычка;

- межкарровый ремень

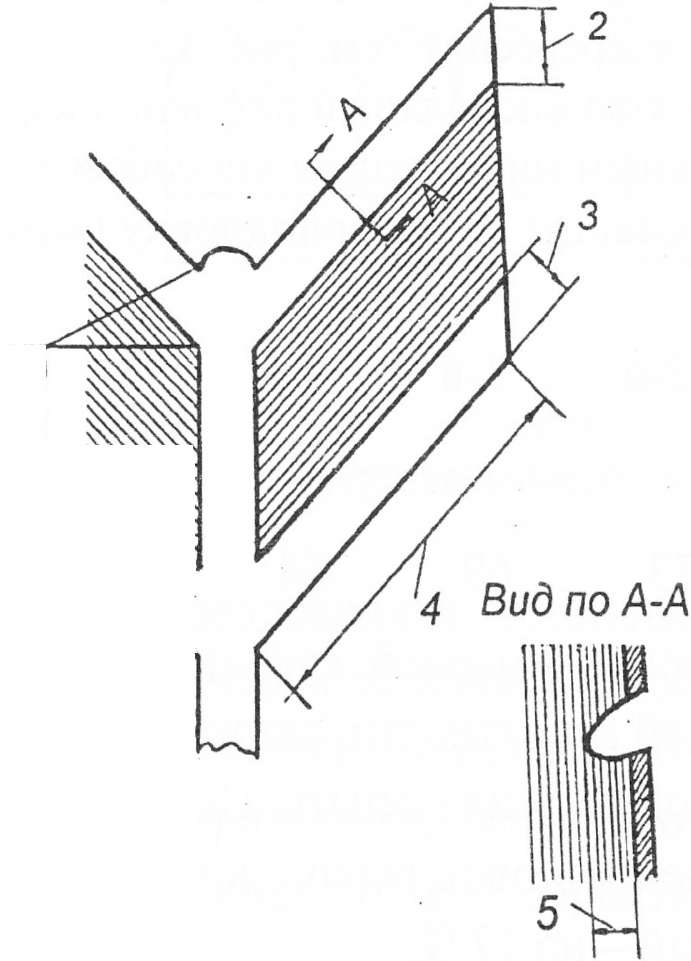

Рис. 12. Элементы карроподновки на ребристой карре:

- шаг подновки;

- высота подновки;

- ширина подновки;

- длина подновки;

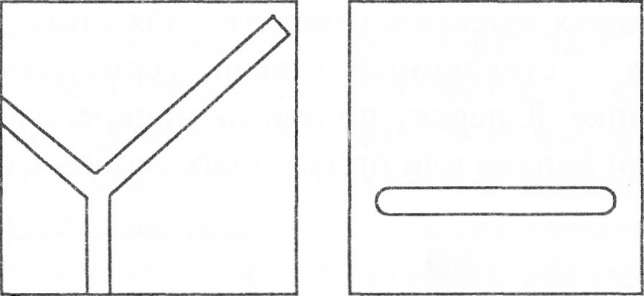

- глубина подновкиДля сокращения ежегодного расхода поверхности карр по высоте ствола используют ступенчатые подновки. Этот вариант открытых поверхностных ранений разработан И.В. Высоцким и может применяться как на рифленой, так и на ребристой карре (рис. 13).

^ Рис. 13. Ступенчатые подновки: Yf Я а - на рифленой карре;

б, в - на ребристой карре (цифры указывают порядок нанесения подновок)

Суть

ступенчатого нанесения подновок на

нисходящей карре заключается в

следующем. На карре последовательно

наносят две подновки нормальной

глубины, а третью - в глубину древесины

по границе между первой и второй

подновками. Далее каждые четные

подновки наносятся нормальной

глубины по поверхности заболони, а

каждые нечетные - с заглублением в

древесину (см. рис. 13, а). При использовании

ступенчатых подновок на нисходящей

рифленой карре происходит по сравнению

с нормальным нисходящим способом

подсочки ежегодное снижение выхода

живицы на карроподновку (к/и), а именно:

Год подсочки 1-й 2-й

4-й

3-й

>11

64

69

54

3

Данные результаты получены при суммарной глубине подновок 15-20 мм. При меньшей глубине, по всей вероятности, снижение выхода живицы будет менее значимым. Это подтвердили опыты ЦНИЛХИ, где при вдвое меньшей суммарной глубине подновок выход живицы в первый год подсочки снизился на 6, в третий - на 17 %.

На ребристой карре ступенчатые подновки можно наносить двумя способами:

каждую нечетную подновку углублять более узким резцом (см. рис. 13, б);

каждую нечетную подновку углублять и расширять более широким резцом (см. рис. 13, в).

При восходящем способе подсочки ступенчатые подновки в большей степени нарушают условия водоснабжения, чем при нисходящем, и поэтому в данном случае следует ожидать более существенного снижения ежегодного выхода живицы. Ступенчатые подновки следует применять не ранее чем за 2-3 года до рубки и их применение согласовывать с контролирующими органами.

По типу ранений первичные поверхностные подновки бывают:

а) продольные ранение наносится движением лезвия инструмента вдоль волокон древесины (рис. 14, а);

б) наклонные - подновки наносятся под углом к оси ствола (рис. 14, б);

в) поперечные

- ранения направлены перпендикулярно

направлению древесных волокон (рис.

14, в).

|

|

ПГ |

|

||

Рис.

14. Типы ранений: а - вертикальные; б -

наклонные; в - горизонтальные

b

а

Исследованиями установлено, что тип ранения на выход живицы практически не влияет и последний зависит в основном от размера ранений. Следует отметить, что при продольном нанесении ранений по периферии карры меньше оголяется луб и вследствие этого лучше и быстрее идет процесс зарастания карр.

9.1.2. Метод закрытых ранений

Метод открытых поверхностных ранений имеет много недостатков, и главными из них являются: а) большие потери живицы при ее сборе и от ливневых осадков; б) ухудшение качества живицы за счет попадания в нее сора и воды, а также испарения и окисления терпентинного масла. При подсочке внутренними закрытыми ранениями всех этих недостатков удается избежать.

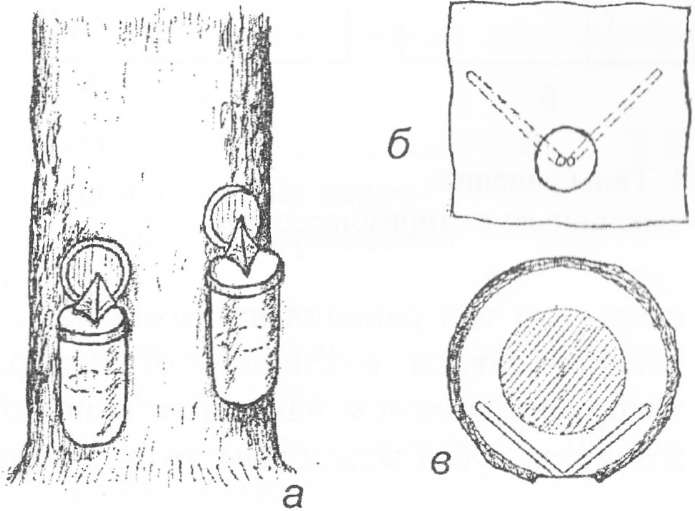

Впервые закрытые подсочные раны были предложены американцем Джильмером в 1908 г. Суть метода Джильмера состоит в том, что на высоте 40 см от поверхности почвы подрумянивается место для приемника и вырезается в коре до самой древесины без ее повреждения круг диаметром 8 см, равный диаметру приемника (рис. 15). Далее из центра этого круга в заболони высверливают два отверстия диаметром 18 мм, как показано на рис. 15. Отверстия должны идти вверх под углом примерно 45 . После высверливания каналы очищаются от стружки и устанавливаются приемники. Приемник Джильмера состоит из двух частей — двух круглых металлических крышек, соединенных между собой под прямым углом посредством четырехугольной согнутой пополам и припаянной пластины (см. рис. 15). В крышках имеются отверстия для стока живицы. Вторая часть приемника - стеклянный стакан, герметично прикрепленный к нижней крышке. К дереву приемник прикрепляется верхней крышкой при помощи винтов или прижимных скобок с соблюдением герметичности.

Рис.

15. Метод подсочки Джильмера: а - общий

вид дерева с приемниками;

бу

в

- расположение подсочных каналов в

заболони сосны

Часть живицы все же окисляется за счет воздуха, содержащегося в буровых каналах и в приемнике.

Стеклянный приемник склеивается с крышкой, и его невозможно снять без подогревания.

Стеклянные стаканы часто лопаются.

Приемники довольно сложные, а метод в целом трудоемок.

По указанным причинам метод Джильмера широкого распространения не получил. Однако мысль о подсочке закрытыми ранениями не была оставлена. В частности, значительные изменения в технику и технологию метода Джильмера внесли Кубелька и Висли- ценус. Так, Кубелька разработал новую конструкцию чугунного приемника с воздушным клапаном. Приемник предлагалось переставлять па новые места через каждые 4 дня и просверливать каждый раз новые отверстия. Однако приемник оказался очень дорогим, а частый его перенос требовал больших расходов.

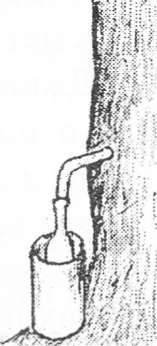

Вислиценус предложил высверливать новые подсочные каналы, не переставляя самих приемников. Он, как и Кубелька, отвергает джильмеровскую практику подновления старых каналов, считая ее нерациональной, и предлагает целую систему последовательно высверливаемых подсочных каналов. Сначала высверливается до ядровой древесины основной сборный канал диаметром 25-30 мм, который служит для сбора живицы, стекающей из подсочных каналов, и направления ее в приемник. Приемником служит бутылка, герметично вставленная горлышком в сборный канал. Прочность крепления бутылки достигается привязыванием ее проволокой к стволу (рис. 16). 11осле установки бутылки высверливаются подсочные каналы диаметром 10-15 мм. Сверление производится от наружной стороны до соединения с основным каналом и с наклоном в его сторону для лучшего стекания живицы. Наружные (в коре) концы отверстий каналов закупориваются пробками. Через 8-14 дней смоловыделение прекращается и просверливается новый подсочный канал так, чтобы он соединялся с предыдущим каналом и все они имели общий уклон в сторону сборного канала, откуда живица поступает непосредственно в бутылку. В результате создается целая система спирально расположенных ходов, по которым живица протекает до приемника. Для защиты бутылки от нагревания солнечными лучами Вислиценус пред-

149

дожил помещать ее в жестянку с водой, а со сборным каналом соединять изогнутой железной трубкой с соблюдением герметичности всей системы.

Однако даже при полной герметичности соединений полностью устранить доступ воздуха в систему подсочных каналов не удается, поскольку свежий воздух проникает в каналы при каждом новом сверлении

.

IИш

а

В настоящее время метод закрытых ранений применяется практически только в опытных условиях для получения нативной (такой, как в смолоходах) живицы. Для этого достаточно просверлить всего один канал диаметром около 10 мм на глубину 30-70 мм п герметично соединить его посредством изогнутой трубки со стеклянным приемником.

9.1.3. Подсочка без повреждения древесины

Метод разработан в Ленинградской лесотехнической академии. Подсочка при этом методе (Колосенкова, 1974) может вестись в течение 1-3 лет и начинается с нижней части ствола дерева. Ширина кар

р

зависит от диаметра дерева и колеблется от 5 до 20 см. Карры (от 2 до 6 шт.) закладываются по окружности ствола, при этом на 2-й и 3-й год подсочки - выше карр предыдущего года на 15-20 см напротив меж- карровых ремней. При трехлетней подсочке длина карр 15-25 см, при двухлетней - 40-50, при однолетней - 50-100 см. До начала подсочки производится разметка и подрумянивание карр, а весной специальным стругом оставшаяся после подрумянивания кора снимается без повреждения луба. Далее луб обрабатывают биостимулятором из хвои сосны и концентрированной серной кислотой. В результате этого горизонтальные смоляные ходы древесины по границе с лубом вскрываются и живица выделяется в пространство между лубом и древесиной. Образуется смоловместилище (пузырь), изолированное от атмосферы слоем вторичной коры. Через две недели после обработки карр такой пузырь наполняется живицей.

Сбор

живицы заключается в прокалывании луба

в нижней части пузыря специальным

вскрывателем с лотком (рис. 17, а). Иглой

вскрывателя делается прокол, при этом

игла, протыкая пузырь, внедряется в

древесину и закрепляет плотно прижатый

к дереву лоток. Под лоток подставляется

приемник с плотной пробкой, и живица

из пузыря выдавливается специальным

выжимателем (рис. 17, б). Если после сбора

прокол заклеить, то в течение сезона

можно сделать еще один-два сбора.

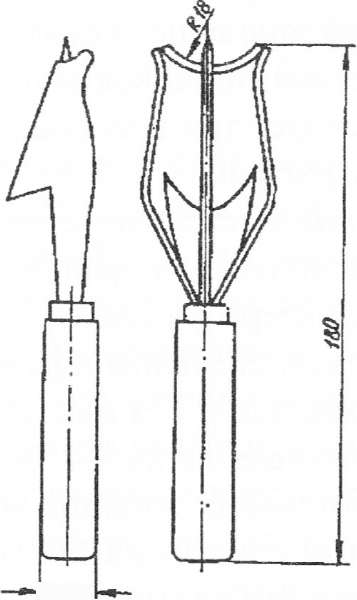

\Р25

Рис.

17. Инструменты для сбора живицы при

бесприемниковой подсочке а - вскрыватель;

б - выжиматель живицы

мв.

025