- •Раздел II

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 5. Характеристика продуктов подсочки леса и их применение

- •5.1. Химический состав живицы

- •5.2. Продукты подсочки леса, их свойства

- •5.2.1. Скипидар

- •5.2.2. Канифоль

- •Глава 6. Биологические основы подсочки

- •6.1. Виды хвойных пород для подсочки в лесах России

- •6.2. Анатомические особенности строения древесины сосны

- •6.2.1. Анатомия растительной клетки

- •6.2.2. Особенности строения тканей древесины сосны

- •6.3. Смолообразовательная система хвойных

- •6.4. Системы и строение смоляных ходов сосны обыкновенной

- •6.5. Размеры, число и распределение смоляных ходов в древесине сосны обыкновенной

- •6.6. Патологические смоляные ходы

- •6.7. Биосинтез терпенов и их роль в организме сосны

- •6.7.1. Биосинтез терпенов

- •6.7.2. Роль терпенов в организме сосны

- •6.8. Процесс смоловыделения и смолообразования при подсочке

- •Глава 7. Смолопродуктивность сосны обыкновенной

- •7.1. Определение смолопродуктивности

- •1.2. Наследуемость и изменчивость смолопродуктивности

- •7.3. Зависимость выхода живицы от природных факторов

- •7.4. Зависимость выхода живицы от лесоводственно-таксационных показателей и генетических признаков деревьев сосны

- •7.5. Пути повышения смолопродуктивности сосновых насаждений

- •7.6. Прогноз смолопродуктивности

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 8

- •8.1. Требования к сырьевой базе подсочки

- •8.2. Отвод насаждений в подсочку

- •8.3. Устройство и учет сырьевой базы арендуемого лесного участка

- •Маленко Александр Анатольевич

- •Глава 9

- •9.1. Методы подсочки

- •9.2. Современные способы и схемы подсочки,

- •9,3, Элементы технологии подсочки и выход живицы

- •9.4. Виды и разновидности подсочки

6.8. Процесс смоловыделения и смолообразования при подсочке

Согласно современной терминологии смоловыделение - это процесс выделения живицы при ранениях деревьев хвойных пород, а смолообразование - процесс биосинтеза и накопления смолистых веществ в деревьях хвойных пород.

В настоящее время наука о подсочке хвойных не имеет полно стью экспериментально доказанной теории смоловыделения, хотя ча стные вопросы этой проблемы разрабатывались многими исследователями. Значительный вклад в изучение механизма смоловыделения при подсочке сделал немецкий исследователь Мюнх, а также и наши соотечественники, в том числе А.Е. Арбузов, Е.Ф. Вотчел, JI.A. Иванов, Ф.Н. Терехов, А.Н. Шатерникова, Н.Д. Лесков, H.JI. Коссович, A.M. Орлова, Ф.Т. Солодкий и др.

Из-за неполноты доказательств были выдвинуты лишь гипотезы процессов смоловыделения, хотя некоторые из них довольно логично объясняют эти процессы и хорошо согласуются с практикой.

В настоящее время является наиболее доказанной и пользуется наибольшим признанием гипотеза, предложенная Мюнхом и дорабо- ганная JI.A. Ивановым (гипотеза Мюнха-Иванова). Согласно данной гипотезе выделение живицы на поверхность среза происходит под воздействием трех сил: силы осмотического давления Р, силы упругого натяжения оболочки клеток выстилающей паренхимы t и гипотетической силы секреторного давления S, которая выталкивает каждую образовавшуюся в плазме частицу живицы в смоляной канал через оболочку эпителиальной клетки с силой 12-20, а по данным Мюнха, и до 100 атм (10 МПа) (Зандерманн, 1964). Предполагается, что источником энергии проталкивания частиц живицы через оболочку клеток внутрь смоляного хода могут быть электрические силы, возникающие и результате разности потенциалов внутри выстилающих клеток эпителия и полости канала смоляного хода.

Принцип действия осмотического давления и упругого натяжения клеток изложен в подразделе 6.2. Эти две силы и сила секреторного давления действуют совместно как при заполнении смоляного канала живицей, так и при его опорожнении.

Рассмотрим, как взаимодействуют эти силы в процессе заполнения канала живицей. В опорожненном канале эпителиальные клетки наполнены водой и заполняют всю полость канала. В данном случае упругое натяжение клеток (тургор) максимально, осмотическое давление (возможность поступления воды в уже заполненные водой клетки) минимально, секреторное давление (в данном случае сила давления живицы на стенки выделительных клеток) минимально.

В процессе заполнения смоляного канала живицей ее давление на стенки клеток S возрастает, тургор уменьшается, а осмос увеличивается за счет выдавливания из клеток воды. В результате соотношение сил в полностью заполненном живицей канале составит

S - max, Р - шах, t - min.

При этом S = Р, a t = 0; выделительные клетки сдавлены и почти полностью лишены воды, давление живицы в канале достигает 20 атм и более (2 МПа).

При вскрытии смоляного канала за счет разности давлений внутри канала (20 атм) и снаружи (1 атм) живица начинает выделяться на поверхности среза. Поскольку каналы малы по диаметру, а живица - довольно вязкий продукт, она сразу не вытекает из канала и давление в нем сохраняется максимальным на определенной глубине, где перепад давления окажется недостаточным для продавливания живицы через канал и преодоления сил сцепления.

В результате неодинакового распределения давления от среза вглубь канала и различного воздействия давления на клетки эпителия они будут в разной степени засасывать в себя воду, увеличиваться в размерах и выдавливать живицу на поверхность среза. Чем ближе к срезу, тем клетки будут разбухать в большей степени, а чем дальше вглубь древесины, тем в меньшей. По мере снижения давления внутри канала и разбухания клеток у поверхности среза скорость и интенсивность смоловыделения снижаются, что способствует увеличению испарения наиболее летучих частей скипидара, загущению живицы и в результате приводит к образованию пробки из закристаллизовавшейся живицы.

Кроме испарения скипидара, кристаллизации живицы способствует и наличие в ней воды. По данным В.Зандерманна (1964), живица, находящаяся в смоляных ходах, не кристаллизуется только по причине полного отсутствия в ней воды. Так, например, в сосновой живице, полностью обезвоженной с помощью селикогеля, даже через год не наблюдалось никаких кристаллов, а в живице с примесью всего 0,1 % воды кристаллы образовывались уже в течение времени от 8 часов до 3 дней.

Причиной этого является то, что смоляные кислоты более гидрофильны, чем терпентинное масло и молекулы смоляных кислот в присутствии капелек воды скапливаются на их поверхности и ориенти руются, т.е. водяные капельки действуют в живице как зародыши кристаллов. В живице, полученной путем нанесения ранений, всегда содержится вода из поврежденных тканей, поэтому такая живица даже при полной изоляции от атмосферы, должна кристаллизоваться.

После прекращения смоловыделения и образования пробки из закристаллизовавшейся живицы в пределах пробки выделительные клетки погибают и просмоляются (на 1-2 мм), а расположенные дальше по каналу вглубь древесины сохраняют свою жизнедеятельность и продолжают продуцировать живицу.

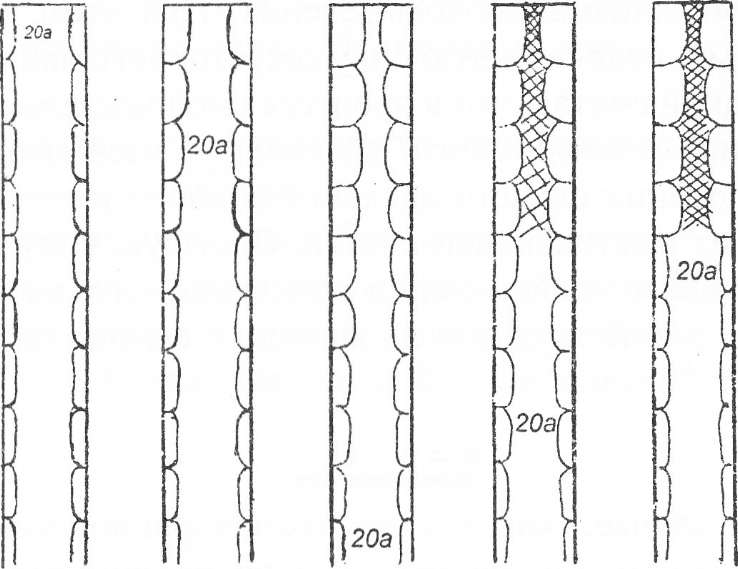

I la продольном разрезе вертикального смоляного канала изображена схема разных стадий процессов смоловыделения (рис.8, I-III) и смолообразования (рис.8, IV-V).

1а

I II III IV v

Рис. 8.

Разрез вертикального смоляного

хода в разных стадиях процесса

смоловыделения (I-III)

и смолообразования (IV-V)

Срок полного восстановления давления в опорожненных смоляных каналах для различных видов сосны и отдельных деревьев неодинаков и зависит от условий произрастания. В среднем считается, что полное восстановление убыли живицы после нанесения подновки происходит за 8 - 10 дней. При этом, по данным Мюнха, в каждый последующий день паузы образуется 2/3 живицы, образовавшейся в предыдущий день. Пусть в первый день паузы образовалась масса живицы, равная а, то во второй - а/1,5, в третий - а/1,5 , а при паузе нздымки х дней - а/1,5х"1.

По данным научных исследований, в первый день паузы восстанавливается ровно треть выделившейся живицы. В дальнейшем по мерс сжатия клеток и возрастания осмотического противодавления секреторному скорость новообразования живицы снижается.

Таким образом, гипотеза Мюнха-Иванова является таковой лишь но причине недоказанности секреторного давления. Однако она хорошо мотивирована, научно обоснована с точки зрения анатомии и физиологии растений, имеет многочисленные косвенные подтверждения в ряде экспериментальных работ и дает возможность ее практического применения при разработке техники и технологии добычи живицы.

В 1949 г. Ф.Т. Солодкий в своей работе «О теоретических обоснованиях и путях рационализации техники подсочки» предложил другую гипотезу механизма смоловыделения. При этом исключив как экспериментально недоказанную силу секреторного давления.

Ф.Т. Солодкий считал, что в процессе смоловыделения участвуют две силы - сила осмотического давления р, насасывающая воду в клетку, и сила отрицательного давления водного тока Н, которая отсасывает воду из выстилающей клетки. Сосущую силу Н он считает активной и определяющей, а силу р - пассивной и зависимой. Результирующая сила q, действующая на живицу в смоляном канале, выразится формулой

q = Р - Н. (6)

В данном случае, когда сила транспирационного сосания Н больше силы р, то сила q, действующая на живицу, делается отрицательной величиной, и ход должен засасывать внутрь живицу из клеток эпителия. При р > Н за счет осмоса клетки засасывают воду и давят на живицу, выталкивая ее из смоляного канала.

Кроме силы р, выдавливанию живицы из смоляного хода, по мнению Ф.Т. Солодкого, способствует и так называемая «перистальтика смолоходов» - волнообразное изменение формы канала, связанное с импульсами напряжения водных нитей. Импульсы, очевидно, исходят из кроны и отчасти из корня и пробегают вдоль водной нити.

Гипотеза Ф.Т. Солодкого внешне выгодно отличается от гипотезы Мюнха-Иванова использованием вполне реальных и измеряемых сил. Однако некоторые принципиальные положения этой схемы тоже экспериментально не доказаны и не согласуются с очевидными закономерностями процессов смоловыделения и смолообразования.

Таким образом, в настоящее время истинная природа механизма смоловыделения окончательно не выявлена и данный вопрос требует дальнейшего изучения.

Вопросы для самопроверки

1. Какие виды хвойных можно подсачивать в лесах России?

Каковы химический состав и строение живой растительной клетки?

Из каких структурных элементов состоит смоляной ход?

Время образования и размеры нормальных смоляных ходов.

Линейное число и густота смоляных ходов, их влияние на выход живицы.

Отличительные особенности травматических смоловмести- лищ, их значение для подсочки.

Когда происходит новообразование живицы?

Причины низкого выхода живицы в начале сезона подсочки.

Как происходят процессы смолообразования и смоловыделения по гипотезам Мюнха-Иванова и Ф.Т. Солодкого?