- •Раздел II

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 5. Характеристика продуктов подсочки леса и их применение

- •5.1. Химический состав живицы

- •5.2. Продукты подсочки леса, их свойства

- •5.2.1. Скипидар

- •5.2.2. Канифоль

- •Глава 6. Биологические основы подсочки

- •6.1. Виды хвойных пород для подсочки в лесах России

- •6.2. Анатомические особенности строения древесины сосны

- •6.2.1. Анатомия растительной клетки

- •6.2.2. Особенности строения тканей древесины сосны

- •6.3. Смолообразовательная система хвойных

- •6.4. Системы и строение смоляных ходов сосны обыкновенной

- •6.5. Размеры, число и распределение смоляных ходов в древесине сосны обыкновенной

- •6.6. Патологические смоляные ходы

- •6.7. Биосинтез терпенов и их роль в организме сосны

- •6.7.1. Биосинтез терпенов

- •6.7.2. Роль терпенов в организме сосны

- •6.8. Процесс смоловыделения и смолообразования при подсочке

- •Глава 7. Смолопродуктивность сосны обыкновенной

- •7.1. Определение смолопродуктивности

- •1.2. Наследуемость и изменчивость смолопродуктивности

- •7.3. Зависимость выхода живицы от природных факторов

- •7.4. Зависимость выхода живицы от лесоводственно-таксационных показателей и генетических признаков деревьев сосны

- •7.5. Пути повышения смолопродуктивности сосновых насаждений

- •7.6. Прогноз смолопродуктивности

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 8

- •8.1. Требования к сырьевой базе подсочки

- •8.2. Отвод насаждений в подсочку

- •8.3. Устройство и учет сырьевой базы арендуемого лесного участка

- •Маленко Александр Анатольевич

- •Глава 9

- •9.1. Методы подсочки

- •9.2. Современные способы и схемы подсочки,

- •9,3, Элементы технологии подсочки и выход живицы

- •9.4. Виды и разновидности подсочки

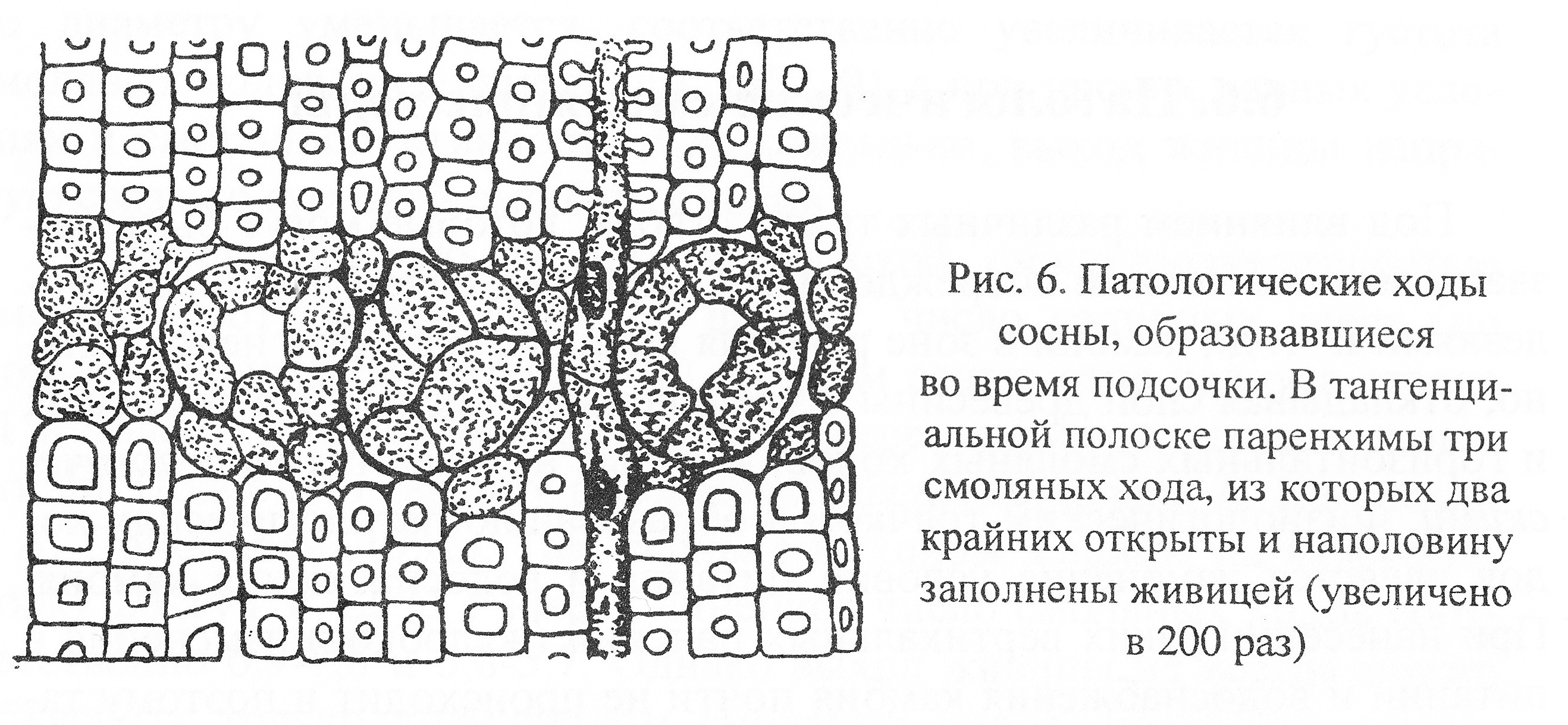

6.6. Патологические смоляные ходы

Под влиянием различных травм ствола, которые могут быть вызваны механическими повреждениями, морозом, огнем, грибными болезнями и т. д., камбий в зоне ранения начинает работать ненормально, откладывая слой древесины с увеличенным числом вертикальных и горизонтальных смоляных ходов, которые называются патологическими. Физиологическим толчком к образованию патологических ходов является изменение условий питания и водоснабжения камбия. При нанесении узких вертикальных ранений (желобков) изменения в питании и водоснабжения камбия почти не происходит и поэтому такие ранения практически не вызывают образования патологических смолоходов. Кроме того, по данным А.Е. Васильева (1977), появлению патологических смоляных ходов способствует образование после повреждений ствола дерева так называемых «раневых гормонов».

Патологические ходы от нормальных отличаются некоторыми особенностями. Так, настоящий выделительный эпителий у них не всегда образует сплошной слой, а слой мертвых клеток развит слабо. Клетки сопровождающей паренхимы могут образовываться в большом количестве в виде цепочек, и зачастую между отдельными ходами трахеиды полностью отсутствуют (рис. 6). В данном случае при отмирании ходов на их месте образуется полость, являющаяся пороком древесины, расположение увеличенного числа смоляных ходов в виде цепочек является явным признаком их патологического происхождения. Одиночные же патологические ходы от нормальных отличить довольно сложно.

Патологические ходы образуются одновременно с нормальными в момент формирования поздней древесины, и процесс их образования не зависит от количества нанесенных подновок, а в период до образования нормальных ходов, как считает большинство исследователей, - и от времени их нанесения. В то же время имеются данные (Кулагин и др., 19876), что раннее начало подсочки стимулирует образование дополнительных патологических смоляных ходов. Установлено, что запаздывание начала подсочки на каждые 10 дней в среднем снижает выход живицы на 3,8 %. По диаметру нормальные и патологические ходы практически не различаются (табл. 11).

Таблица 11. Размеры смоляных ходов, мкм (Иванов, 1961)

Класс бони тета |

Вертикальные ходы |

Горизонтальные ходы |

|||

нормальные |

патологические |

нормальные |

патологические |

||

1 |

95 |

92 |

35 |

37 |

|

V |

94 |

95 |

34 |

- |

|

Травматические ходы, увеличивая общую емкость смолообразующей системы, способствуют значительному повышению смолопродуктивности подсачиваемых деревьев. Они возникают в основном выше и ниже подновки, причем чем ближе к подновке, тем их количество больше. Образование патологических ходов можно проследить

до высоты 13-15 м от места ранения в первый год подсочки, до 9 м - во второй и до 1 м - в третий (Иванов, 1961). Однако если в последующие годы подсочки область увеличения числа ходов сокращается, то степень увеличения в пределах распространения реакции ранения (в большинстве случаев на 2-3-й год подсочки) значительно возрастает. Этим, по всей вероятности, объясняется увеличение выхода живицы на 2-й, а иногда на 3-й год подсочки.

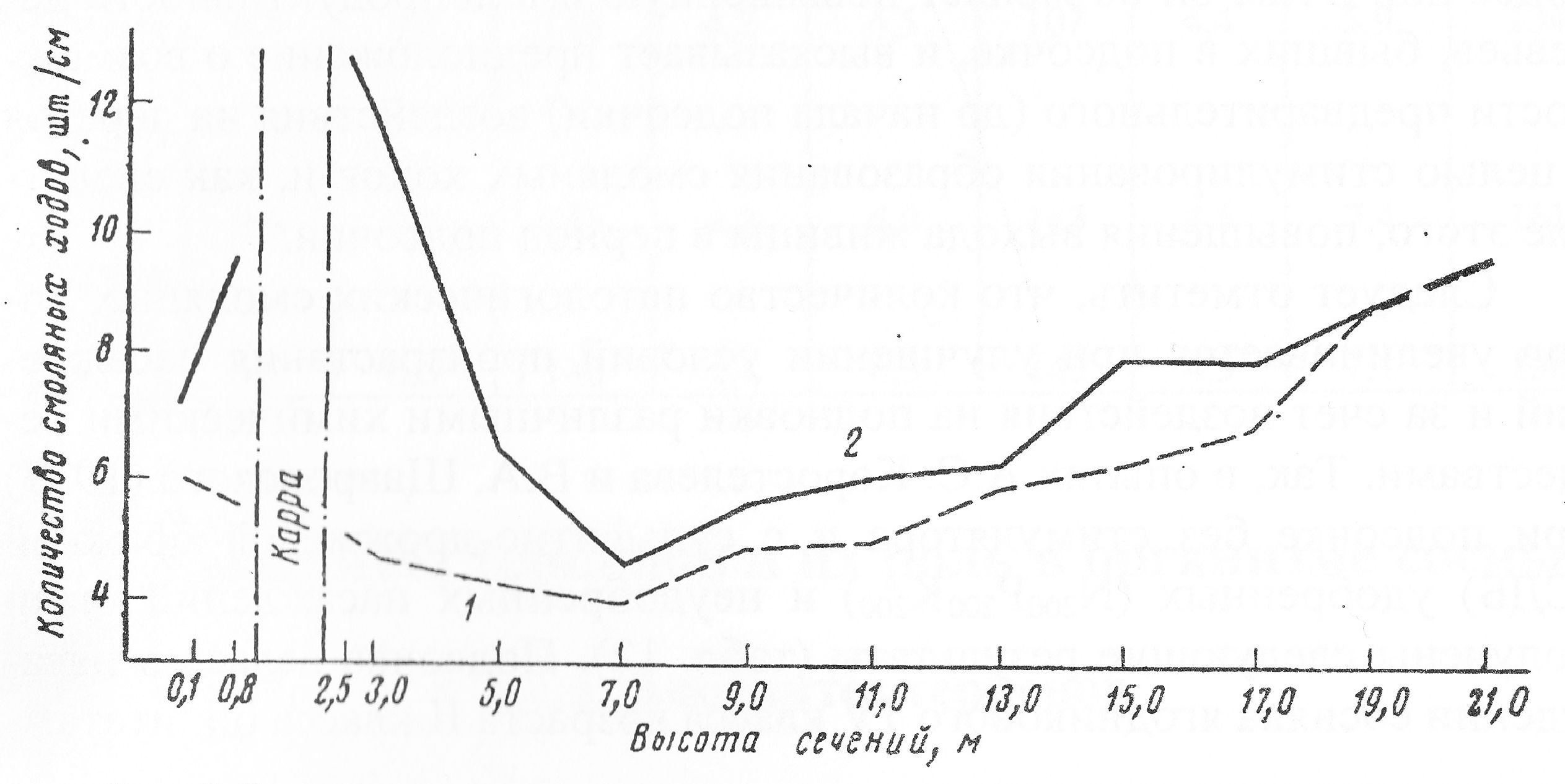

Данные Л.A. Иванова (1961) по влиянию подсочки на динамику образования патологических смоляных ходов подтверждаются результатами исследований А.С. Коростелева и В.А. Щавровского (1977), проведенными на Среднем Урале (рис. 7).

Рис. 7. Распределение линейного числа вертикальных смоляных ходов по высоте ствола дерева: 1 – до подсочки; 2 – за время подсочки.

На графике показано изменение линейного числа вертикальных смоляных ходов по высоте ствола дерева в среднем за 3 года подсочки и за 3 года до подсочки. Четко прослеживаются два максимума количества нормальных (до подсочки) смоляных ходов, один из которых приходится на комель, а второй - на вершину; значение второго максимума примерно в 1,7 раза больше. Количество смоляных ходов от комля к вершине сначала уменьшается примерно до высоты 7 м, а затем снова увеличивается, достигая максимума вблизи вершины. Подсочка вызывает значительное увеличение числа смоляных ходов (за счет патологических) вблизи карры. Причем над каррой их количество намного больше, чем под каррой. Для сечений вниз от карры на расстоянии 0,3 и 1,0 м увеличение количества смоляных ходов против нормального составило 77 и 26 %, вверх от карры на расстоянии 0,3; 0,75; 2,75; 4,75 м - соответственно 154; 144; 26 и 17 %. Средняя разница в 17 % сохраняется на расстоянии до 15 м от карры.

По расчетам в первый год подсочки объем смоляной системы за счет патологических ходов увеличивается на 1,6 %, а за весь срок эксплуатации насаждений эта цифра будет более весомой.

Увеличенное количество смоляных ходов образуется и в последующие годы после нанесения подновок. Так, Г.Стефан (1991) подобное явление наблюдал на межкарровых ремнях сосен обыкновенной, австралийской и алеппской в течение 11 лет после окончания подсочки. Этим он объясняет повышенную смолопродуктивность деревьев, бывших в подсочке, и высказывает предположение о возможности предварительного (до начала подсочки) воздействия на деревья с целью стимулирования образования смоляных ходов и, как следствие этого, повышения выхода живицы в период подсочки.

Следует отметить, что количество патологических смоляных ходов увеличивается при улучшении условий произрастания насаждений и за счет воздействия на подновки различными химическими веществами. Так, в опытах А.С. Коростелева и В.А. Щавровского (1977) при подсочке без стимулятора и с сульфитно-дрожжевой бражкой (СДБ) удобренных (N200P200K200) и неудобренных насаждений были получены следующие результаты (табл. 12). Подсочка велась в насаждении сосняка ягодникового IV класса возраста II класса бонитета.

Таблица 12. Влияние различных видов подсочки на линейное число смоляных ходов, шт./см

Место взятия образца |

Обычная подсочка |

Подсочка с СДБ |

Подсочка с СДБ и вне- сением удобрений |

||||||||||||||

Количество смолоходов |

% к пери оду до под сочки |

Количество смолоходов |

% к пери оду до под сочки |

Количество смолоходов |

% к пери оду до под сочки |

||||||||||||

до под сочки |

за время подсочки |

до под сочки |

за вре мя подсочки |

|

до под сочки |

за время подсочки |

|

||||||||||

Над каррой |

4,6 |

9,8 |

213 |

4,5 |

10,8 |

241 |

4,7 |

11,9 |

252 |

||||||||

С об ратной стороны карры |

4,4 |

5,2 |

118 |

4,2 |

4,5 |

107 |

4,4 |

5,9 |

134 |

||||||||

Слева от карры |

4,3 |

5,8 |

135 |

4,2 |

6,0 |

143 |

4,6 |

7,4 |

161 |

||||||||

Справа от карры |

4,5 |

6,3 |

140 |

4,4 |

6,3 |

143 |

4,5 |

7,1 |

158 |

||||||||