3.4. Инфляция

Инфляция — это обесценение денег по сравнению с товарами и услугами которое, как правило, проявляется в виде роста цен.

Следует подчеркнуть, что рост цен служит проявлением инфляции, но не всякий рост цен вызывается обесценением денег, т. е. является инфляционным. Так, к примеру, рост цен может охватывать не все товары, а только их часть. или иметь сезонный характер (перед новогодними праздниками растут цены товаров, являющихся атрибутами этого праздника; цены на путевки на морские курорты самые высокие в августе, когда большинство работающих людей предпочитают брать отпуск, и т.п.).

Инфляция может быть открытой и скрытой. Открытая инфляция наблюдается тогда, когда повышение цен распространяется на все или большинство товаров и услуг, производимых в стране, и становится долговременной и устойчиво! тенденцией. При этом цены отдельных товаров и услуг могут даже опускаться. Скрытая инфляция имеет место тогда, когда процесс обесценения денег не сопровождается повышением общего уровня цен, а выражается в возникновении дефицита. Скрытая инфляция была одной из проблем плановой экономики СССР, когда цены оставались фиксированными государством, а население было вынуждено сберегать деньги, поскольку на них нельзя было купить те товары и услуги, на которые существовал спрос.

Для измерения открытой инфляции используется ряд показателей. Прежде всего, это уровень цен, или дефлятор ВВП, рассчитанный по методике Паше, а также индекс потребительских цен (ИПЦ), рассчитанный по методике Ласпейреса

Для характеристики инфляции применяется также показатель ее темпа. Темп инфляции (π) - это выраженный в процентах от первоначального прирост индекса цен, произошедший за определенный период. Он рассчитывается по формуле

![]()

где Р1 - индекс цен в текущем периоде; Р0 — индекс цен в базисном периоде.

С количественной стороны инфляция классифицируется по формам. Нормальная (или «ползучая») инфляция имеет место тогда, когда уровень цен повышается медленно, не более чем на 5 % в год; умеренная инфляция наблюдается тогда, когда уровень цен растет на 5—10 % в год. В условиях галопирующей инфляции уровень цен повышается более чем на 10% в год, доходя до 30—50 %. Галопирующая инфляция переходит в гиперинфляцию, когда уровень цен уже в течение месяца повышается в среднем на 50 %.

Не существует единственной причины инфляции.

Одним из источников инфляции может выступать избыточный спрос — ситуация, когда в условиях, близких к полной занятости, совокупный спрос превышает совокупное предложение товаров и услуг. Следствием такой ситуации становится повышение фирмами цен на их продукцию. Причем у роста цен отсутствует верхний предел: повышение цен приводит к увеличению выручки, получаемой фирмами, и росту заработной платы работников. Далее работники, получив более высокие доходы, увеличивают спрос на товары и услуги, и инфляционный рост цен продолжается в установившейся последовательности: рост цен — рост доходов — рост спроса — рост цен (рис. 3.7). Инфляцию, вызванную избыточным спросом, называют инфляцией спроса. Помимо роста расходов населения за счет сбережений или потребительского кредита, к инфляции спроса может привести резкий рост инвестиций, вызванный не ростом прибыли, а расходованием накопленных сбережений или банковских кредитов. Инфляцию спроса могут вызвать также государственные расходы, осуществленные благодаря эмиссии денег, а не доходов государственного бюджета.

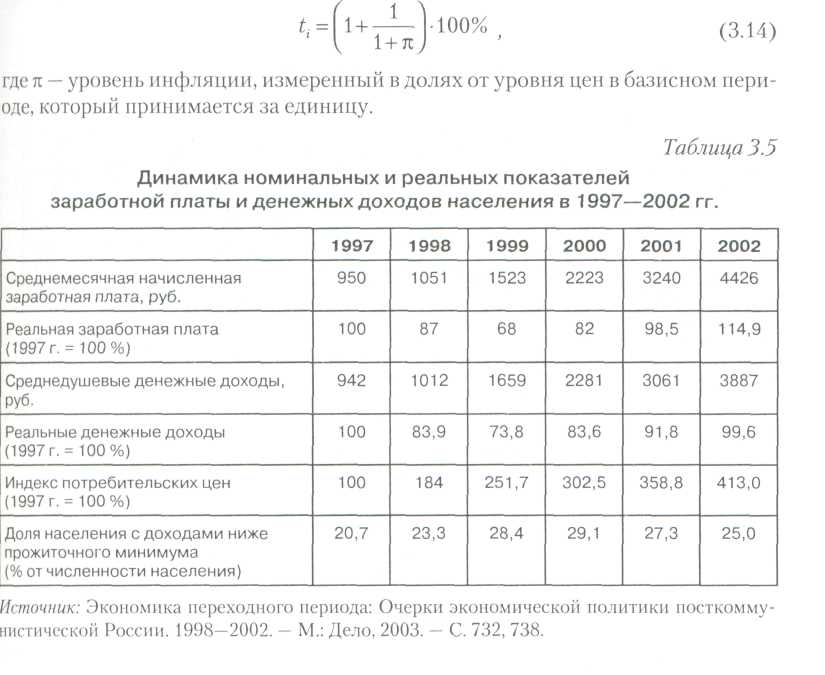

Другим источником инфляции является рост денежных издержек, с которым сталкиваются фирмы, производящие товары и услуги. При этом в физическом выражении затраты факторов производства могут оставаться неизменными, но рост их стоимостного выражения приводит к сокращению выпуска предприятий. В масштабах всей экономики следствием роста издержек становится сокращение совокупного предложения, что в итоге приводит к росту уровня цен, или инфляции издержек. Причиной роста издержек может стать рост цен ресурсов, а также повышение налогов на предприятия. Важным фактором роста издержек является монополизм, который проявляется через не-

оправданное повышение цен на продукцию. Монополизм на стороне наемных работников, к которому приводит деятельность профсоюзов, вызывает появление требований о повышении заработной платы, не подкрепленном ростом производительности труда. Удовлетворение требований профсоюзов приводит к росту издержек, а далее — к росту уровня цен (рис. 3.8).

Инфляция может возникать и прогрессировать вследствие инфляционных ожиданий — представлений населения, полученных из прошлого опыта и имеющейся информации о том, как будет меняться уровень цен в будущем.

Учитывая инфляционные тенденции прошлого и принимая во внимание появляющуюся информацию (к примеру, о печати денег в условиях, когда расхода государства превышают его доходы), население вправе ожидать определенный темп инфляции в будущем. Инфляционные ожидания приведут к тому, что потребители поспешат приобрести необходимые им товары длительного пользования до повышения цен, фирмы по той же причине повысят спрос на инвестиционные блага, а профсоюзы выступят с требованиями повысить зарплату в соответствий с прогнозируемым обесценением денег. В итоге инфляционные ожидания усилят инфляцию в стране, причем как инфляцию спроса, так и инфляцию издержек

Ожидаемой называется инфляция, к которой население имеет возможная приспособиться. Легче всего это сделать тогда, когда цены растут более или mi ж равномерно. Однако когда цены меняются неравномерно, населению оказывается очень сложно приспосабливаться к инфляции, которая в данном случае оказывается неожиданной. Неожиданная инфляция чревата более серьезными экономическими последствиями и приводит к большим экономическим издержкам.

При изучении инфляции в экономике России принято различать ее монетарные и немонетарные факторы. Монетарный фактор инфляции - это рост предложения денег. К числу немонетарных факторов относятся все факторы инфляции, кроме роста предложения денег, т. е. повышение регулируемых цен и тарифов (прежде всего, на услуги естественных монополий населению), изменение спроса на реальные кассовые остатки и инфляционные ожидания.

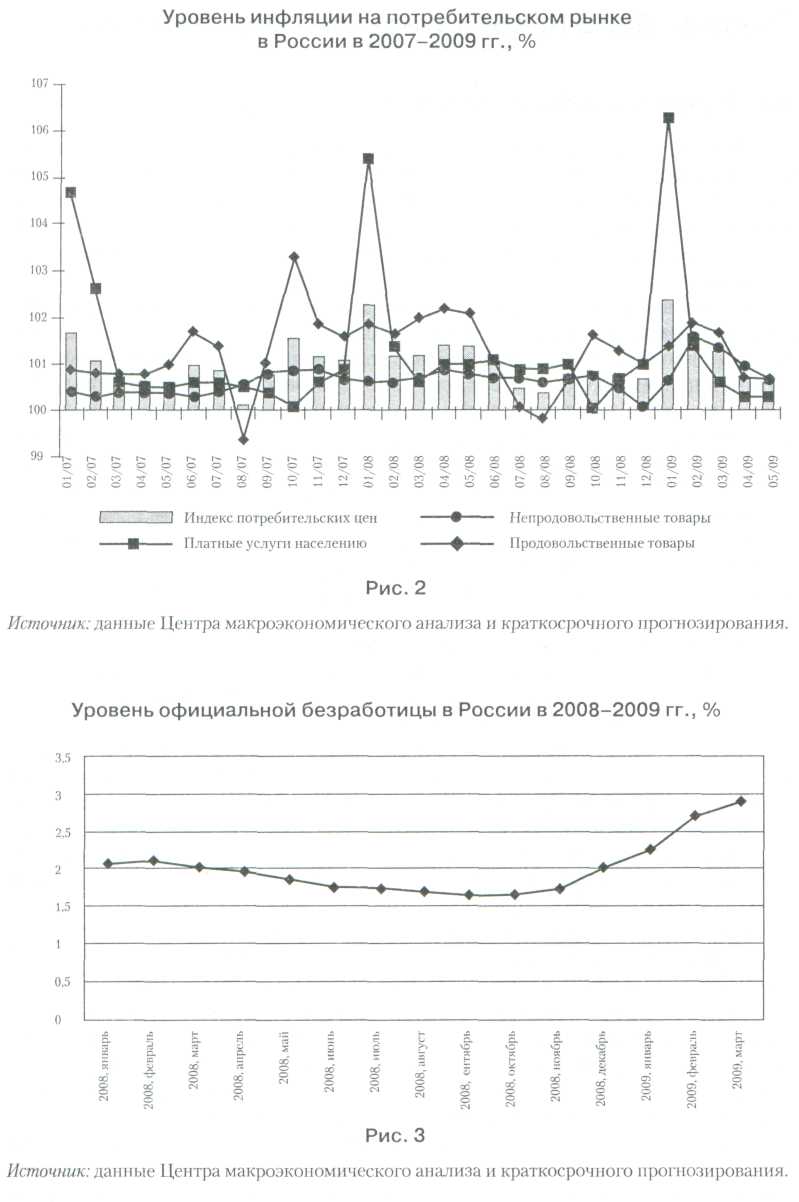

Главным фактором повышения ИПЦ в России в 2008-2009 гг. стали последствия осуществленной под влиянием мирового финансового кризиса девальвации рубля, обусловившие как повышение цен на импортируемые товары, так и рост скорости обращения денег.

К

экономическим

последствиям инфляции,

во-первых, относится снижение реальных

доходов тех людей, чьи денежные доходы

растут медленнее, чем цены. Напомним,

что под реальным доходом понимается

объем товаров и услуг, которые могут

быть куплены на денежный, или номинальный,

доход. Как правило, в периоды инфляции

денежные доходы населения растут,

причем они могут расти как быстрее, так

и медленнее, чем цены (табл. 3.5). У тех

людей, чьи номинальные доходы растут

медленнее, реальные доходы снижаются.

Во-вторых, во время инфляции происходит

перераспределение доходов. Вследствие

снижения реальных доходов потери несут

те социальные группы, которые получают

фиксированные денежные доходы

(бюджетники, пенсионеры, студенты и

др.), а также те, чьи денежные доходы

растут медленнее, чем цены. В то же время

благосостояние тех, чьи денежные доходы

растут быстрее, чем цены, увеличивается

(как правило, это предприниматели или

спекулянты). В период неожиданной

инфляции увеличивается также

благосостояние заемщиков, расплачивающихся

обесценивающимися деньгами, а

благосостояние кредиторов по этой же

причине уменьшается. В-третьих,

инфляция сопровождается появлением

так называемого инфляционного налога,

связанного с тем, что на прежний объем

товарной массы приходится большее

количество денег, а это эквивалентно

установлению потоварного налога на

весь ВВП. «Ставка» инфляционного

налога![]() рассчитывается

по формуле

рассчитывается

по формуле

Нормальная инфляция не является проблемой для экономики. Напротив, она даже оказывает на нее положительное воздействие: небольшой рост цен производит на предприятия впечатление роста спроса на их продукцию, что стимулирует производство. Однако высокие темпы инфляции неблагоприятны для экономики. Во-первых, они приводят к потерям эффективности на микроуровне, Когда цены растут быстро и неравномерно, фирмы затрудняются с принятием решений о том, какую цену назначить на свою продукцию и когда ее изменить. Потребители же, утратив контроль за изменением цен, испытывают трудности с совершением рационального выбора, т. е. принятием решения о том, какую цену они согласны и могут заплатить за товар. В результате ценовой механизм как регулятор рыночного обмена начинает работать менее эффективно. Во-вторых, в масштабах общества нарушается Парето-оптимальный механизм распределения ресурсов. Фирмам становится выгоднее дольше хранить на складах сырье и готовую продукцию, повышенный спрос на которые усиливает инфляцию спроса. В то же время, вместо того чтобы осуществлять долгосрочные капиталовложения, фирмы и индивидуальные владельцы сбережений стремятся вложить свободные деньги в недвижимость или драгоценности, чтобы сохранить их от обесценения.