- •Глава 1. Подземные инженерные сети

- •4. Газоснабжение

- •4.2. Нормы и режим потребления газа

- •4.3. Системы газоснабжения

- •5. Городские электрические сети

- •5.1. Источники и режимы электроснабжения

- •6. Принципы размещения подземных сетей в городах и микрорайонах

- •6.1. Размещение подземных сетей в плане

- •6.2. Размещение инженерных сетей в вертикальной плоскости

- •6.3. Особенности обследовании инженерных коммуникаций в старой жилой застройке

Глава 1. Подземные инженерные сети

Инженерное обеспечение современного города представляет собой сложную систему инженерных коммуникаций, сооружений и вспомогательных устройств. Инженерные коммуникации бывают подземными, наземными и надземными.

Подземные инженерные сети, главным образом используемые в городах, являются одним из важнейших элементов инженерного благоустройства городских территорий. Городские подземные сети предназначены для комплексного и полного обслуживания нужд городского населения, культурно-бытовых предприятий и потребностей промышленности. К подземным инженерным сетям относятся трубопроводы, кабели и коллекторы.

В подземном хозяйстве города используются трубопроводы различного назначения: трубопроводы сети водоснабжения (хозяйственно-питьевые, противопожарные, горячего и промышленного водоснабжения, поливочные); трубопроводы канализации (бытовых, дождевых и промышленных вод); трубопроводы теплоснабжения и газоснабжения. Помимо этих основных трубопроводов в городе могут размещаться трубопроводы специального назначения — дренажи, паропроводы, нефтепроводы, пневматических систем и др.

Трубопроводы подземных инженерных сетей разделяются на транзитные, магистральные, распределительные и разводящие. Магистральные трубопроводы обслуживают город, крупные жилью районы, промышленные и коммунальные зоны. Распределительные трубопроводы обслуживают микрорайоны и являются элементом каждой улицы города. Разводящие трубопроводы прокладываются по территориям жилых микрорайонов.

Кабельные сети включают электрические сети высокого и низкого напряжения, предназначенные для электроснабжения (в том числе наружное освещение и обеспечение электротранспорта), и кабели слабого тока для телеграфной и телефонной связи, радиовещания и сигнализации специального назначения.

На территории города размещаются напорные и самотечные сети. К самотечным сетям относятся сети канализации, водостоков и дренажей. По глубине заложения различают сети глубокою и мелкого заложения. К сетям глубокого заложения относятся сети, которые располагаются ниже расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры. К ним относятся сети водопровода, канализации, водосточной системы и пр. Сети мелкого заложения по технологии их эксплуатации могут размещаться в зоне промерзания грунта (теплосеть, кабели различного назначения).

Коллекторы представляют собой закрытые каналы, в которых совмещается прокладка различных трубопроводов и кабелей. Основная сеть трубопроводов, кабелей и коллекторов размещается под улицами и площадями города, образуя сложные подземные системы. Большое количество подземных инженерных коммуникаций прокладывается и по межмагистральным территориям.

1.1. Виды подземных инженерных сетей

Подземные инженерные сети — важный элемент инженерного обеспечения городов, поселков и сельских населенных пунктов, под которым понимается совокупность систем водоснабжения, канализации, электро-, газо- и теплоснабжения, призванных обеспечить функционирование и дальнейшее развитие города.

Водоснабжение городов имеет большое значение в связи с тем, что водопотребление на хозяйственно-питьевые, коммунальные и производственные нужды все более увеличивается. Ожидается, что водопотребление па хозяйственно-питьевые и коммунальные нужды достигает 400—500 л и более, например по Москве — более 600 л в сутки на человека). Водопотребление в городах различно и зависит от категории города (численности населения), наличия и развитии промышленности, степени благоустройства города, климатических условий и ряда других факторов.

Источники водоснабжения городов бывают поверхностные и подземные. В основном в городах используются поверхностные водоисточники — реки, водохранилища, каналы и пр., но некоторые города в значительной степени питаются подземными водами (Вильнюс, Алма-Ата и др.).

Одним из крупных потребителей в городах являются промышленные предприятия, причем их потребление может достигать 50—90 % общего суточного расхода воды города. В связи с этим необходимо всемерно сокращать или исключать использование на промышленные нужды воды из коммунального водопровода, поскольку в связи с ухудшением качества источников значительно увеличивается стоимость очистки воды. Решение этой проблемы возможно за счет создания специального технического водопровода (без очистки или с неполной очисткой воды), применения оборотного водоснабжения, использования очищенных сточных вод и безводных технологических процессов.

Для хозяйственно-питьевых водопроводов необходимо максимально использовать ресурсы подземных вод при их соответствии санитарным требованиям. Проекты водоснабжения должны разрабатываться на основе районных схем водоснабжения, где учитываются возможность и экономическая целесообразность размещения объектов нового и расширения существующего промышленного, сельскохозяйственного и жилищного строительства.

На территории города размещаются водопроводные сети различного назначения: хозяйственно-питьевые, противопожарные, поливочные, промышленные. Как правило, хозяйственно-питьевые, противопожарные и поливочные сети объединяются в одну систему, хотя возможно применение поливочной сети мелкого заложения. В засушливых, полузасушливых, пустынных и полупустынных районах поливочные водопроводы образуют самостоятельную систему ввиду значительной потребности в воде на поливку зеленых насаждений.

Водопроводные сети проектируются кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять в случае подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды - при диаметре труб не более 100 мм и при подаче воды на противопожарные нужды — при длине линий не более 200 м. Минимальный свободный напор в сети водопровода города при хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли принимается при одноэтажной застройке не менее 10 м, при большей этажности на каждый этаж добавляется 4 м.

Канализация. Современное благоустройство города требует наличия развитой канализации для своевременного удаления с городской территории сточных вод, которые в зависимости от состава подразделяются на хозяйственно-бытовые, производственные и ливневые (дождевые и талые) стоки. Для отвода сточных вод в городах применяются общесплавной, раздельный, полураздельный и комбинированный способы.

Общесплавной способ канализации и заключается в том, что все городские сточные воды отводятся по одной системе труб. Этот вид канализации применяется недостаточно широко в связи со значительным удорожанием очистных сооружений, но используется в С.-Петербурге, Тбилиси, Самаре, Риге, Вильнюсе и других городах.

При раздельном способе устраиваются две сети трубопроводов. По одной сети труб отводятся бытовые и сточные поды, а по другой — дождевые и условно чистьте производственные сточные воды. В городах нашей страны раздельный способ канализация наиболее распространен, в том числе и в Москве. Однако следует отметить, что в настоящее время он имеет существенный недостаток, заключающийся в том, что поверхностные стоки сбрасываются в водоемы, как правило, без достаточной очистки, тем самым, способствуя их загрязнению. Этот способ следует считать наиболее прогрессивным, но требующим высокой степени очистки ливневых стоков.

Полураздельный способ канализации заключается в том, что городские водостоки соединяются с сетями бытовых сточных вод при помощи устройств, которые позволяют сбрасывать в нее первые загрязненные порции дождевых вод при дождях большой интенсивности и всего стока при дождях малой интенсивности. Именно этот объем стока поступает на очистные сооружения.

Комбинированный способ объединяет общесплавную и раздельную системы. При нем общесплавная система применяется в центральных районах города, а раздельная — на периферии с самостоятельной очисткой атмосферных вод. Способ и степень очистки сточных вод определяются в зависимости от местных условий с учетом возможного использования сточных вод для промышленных и сельскохозяйственных целей. Очищенные сточные воды, которые сбрасываются в водоемы, должны отвечать требованиям «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами».

В зависимости от рельефа местности и планировочного решения в городах применяются централизованная и децентрализованная схемы канализации, В компактных городах с общим падением рельефа в основном в одну сторону применяется централизованная схема канализации (Казань, Екатеринбург и др.). При наличии нескольких бассейнов стока и расчлененном планировочном решении города используется децентрализованная схема канализации (Москва, Самара и др.). Канализационные сети являются самотечными (безнапорными) системами. Лишь в особых условиях возможно создание напора в трубопроводах при помощи насосных станций.

Электроснабжение. Снабжение потребителей электроэнергией осуществляется тепловыми электростанциями (ТЭС), гидроэлектростанциями ГЭС). Наиболее перспективна атомная отрасль энергетики.

Основным направлением в области обеспечения потребителей электроэнергией является создание энергосистем, таких, например, как единая энергосистема европейской части страны, объединенных в Единую энергетическую систему.

Основные потребители электроэнергии — города, их электропотребление составляет почти 80 % общего потребления электроэнергии в стране. В настоящее время на коммунально-бытовые нужды города используется примерно 20 % расходуемой электроэнергии, остальная часть приходится на промышленность.

Система электроснабжения города состоит из сети внешнего электроснабжения, высоковольтной (35 кВ и выше) сети города и сетевых устройств среднего и низкого напряжений с соответствующими трансформирующими установками. Принцип организации высоковольтной сети крупного города — создание на периферии его высоковольтного кольца с подстанциями, соединенными с соседними энергосистемами. От высоковольтной сети устраиваются глубокие вводы для электроснабжения жилых и промышленных районов с расположением понизительных подстанций в центрах электрических нагрузок.

Электрические сети выполняются в виде воздушных линий электропередач (ЛЭП) и кабельных прокладок. В настоящее время осуществлена замена воздушных высоковольтных линий в черте города на кабельные, поскольку площадь занятых воздушными линиями земель составляет сотни гектаров.

На территории города размещаются электрические сети различного назначения: сети электроснабжения для коммунально-бытовых и производственных нужд высокого и низкого напряжений; сети наружного освещения улиц, площадей, парков и пр.; сети электротранспорта; сети слабого тока. При прокладке сетей электроснабжения, городской телефонной и радиотрансляционной сетей используются кабели различных марок, прокладываемые отдельно или в асбестоцементных и керамических трубах и каналах, бетонных блоках с отверстиями.

Газоснабжение. В топливно-энергетическом обеспечении городов продолжает возрастать доля газа. Газоснабжение городов определяется расходами на промышленные и жилищно-коммунальные нужды, причем последние все время растут, поскольку увеличивается количество газифицированных квартир.

Проекты газоснабжения областей, районов, городов, поселков и других населенных мест разрабатываются на основе схем и проектов районной планировки, генеральных планов городов, поселков и сельских населенных пунктов с обязательным учетом их развития на перспективу.

Системы газификации представляют собой комплекс магистральных газопроводов, подземных газохранилищ и кольцевых газопроводов, обеспечивающих падежное газоснабжение районов. Система газоснабжения крупного города — это сети различного давления в сочетании с газохранилищами и необходимыми сооружениями, обеспечивающими транспортировку и распределение газа.

Газ подается к городу по нескольким магистральным газопроводам, которые заканчиваются газорегуляторными станциями (ГРС). После газорегуляторной станции газ поступает в сеть высокого давления, которая закольцовывается вокруг города» и от нее к потребителям через головные газорегуляторные пункты (ГРП).

Городские сети для обеспечения надежности газоснабжения обычно решаются кольцевыми и лишь в редких случаях — тупиковыми. Городскими магистральными газопроводами являются газопроводы, идущие от ГРС или других источников, обеспечивающих подачу газа, до ГРП. Распределительными газопроводами считаются газопроводы, идущие от ГРП или газовых заводов, обеспечивающих газоснабжение населенных пунктов, до вводов, т.е. уличные, внутриквартальные, дворовые газопроводы. Прокладка газопроводов независимо от давления газа выполняется, как правило, подземной по улицам, дорогам города и межмагистральным территориям.

Теплоснабжение городов предусматривает обеспечение теплом жилищно-коммунальных и промышленных потребителей. В городах главным образом применяется централизованное теплоснабжение, обеспечивающее высокий уровень инженерного благоустройства. Централизованное теплоснабжение в первую очередь получает развитие в городах и районах с преимущественно многоэтажной застройкой. Централизованное теплоснабжение улучшает окружающую среду, поскольку с его развитием ликвидируются мелкие котельные.

Потребление тепла в городе зависит в основном от климатических условий, степени благоустройства, этажности застройки, объема зданий. Тепло расходуется н основном на отопление, горячее водоснабжение, вентиляции и кондиционирование воздуха, при этом в городе на жилищно-коммунальные нужды расходуется до 40 % общего теплопотребления.

Основными источниками тепла для теплофикации городов являются теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), вырабатывающие как тепло, так и электроэнергию. В перспективе для теплоснабжения городов могут найти широкое применение АТЭЦ на атомном топливе или атомные котельные, которые заменят паротурбинные ТЭЦ и котельные, работающие на органическом топливе. Для теплоснабжения городов могут быть использованы и другие источники энергии, например солнечная и геотермальная энергия. Городские ТЭЦ и районные котельные размещаются вне селитебной территории, в промышленных и коммунально-складских зонах.

В системах теплоснабжения городов теплоносителями могут быть пар и перегретая вода. Паропроводы обеспечивают снабжение промышленных предприятий и состоят обычно из трех труб, по двум трубам пар подается к потребителю, а по третьей возвращается к теплоцентрали конденсат.

Теплоснабжение жилых и общественных зданий осуществляется водяными сетями, состоящими из двух труб, по одной трубе перегретая вода подается к потребителю, а по другой возвращается охлажденная вода. Применяются закрытая и открытая системы. В закрытой системе циркулирующая в тепловых сетях вода используется только как теплоноситель, в открытой системе она часто или полностью разбирается для горячего водоснабжения.

Тепловые сети прокладывают в непроходных каналах (наиболее распространенный в настоящее время способ прокладки), в траншеях (бесканалъная прокладка) и в общих коллекторах совместно с другими коммуникациями.

1.2. Способы прокладки подземных инженерных сетей

Современное благоустройство городов и других населенных мест связано с проведением значительного объема работ по сооружению подземных инженерных сетей, что предъявляет определенные требования к способам работ по их прокладке.

Существует несколько способов или приемов прокладки подземных сетей: прокладка подземных сетей раздельно в самостоятельных траншеях; прокладка подземных сетей совмещение в общей траншее; прокладка подземных сетей совмещение в проходных и полупроходных коллекторах и каналах, прокладка подземных сетей в непроходных каналах.

Раздельная прокладка подземных сетей в грунте имела достаточно широкое распространение, в настоящее время применяется в основном при замене старых сетей в городах и при прокладке в малых населенных пунктах. При раздельной прокладке каждый трубопровод и кабель размещаются в отдельной траншее на различной глубине от поверхности.

Раздельная прокладка трубопроводов характеризуется большим объемом земляных работ, значительной шириной их прокладки в плане и затруднениями применения средств механизации. Исходя из этого при строительстве новых жилых комплексов и больших объемах строительства способ раздельной прокладки подземных сетей нецелесообразен ни в техническом, пи в экономическом отношениях.

При раздельной прокладке ширина зоны прокладки и глубина заложения сетей назначается с учетом допустимых разрывов между ними и допустимой глубины заложения, в также с учетом методов и последовательности их строительства. Максимальную глубину заложения имеют канализационные трубопроводы. Глубина заложения сетей определяется с учетом глубины промерзания грунтов. Минимальная глубина заложения назначается из соображений недопущения разрушения сетей динамическими нагрузками на них (табл. 1).

Совмещенная прокладка сетей в общей траншее в технико-экономическом отношении более рациональна и прогрессивна по сравнению с раздельной прокладкой сетей. Совмещенная прокладка подземных сетей приводит к уменьшению объемов земляных работ и снижению стоимости строительства. Применение совмещенной прокладки целесообразно при комплексной застройке жилых районов и одновременной прокладке всех сетей.

Таблица 1. Наименьшая глубина заложения подземных сетей, считая до их верха

Подземные сети |

Глубина заложения сетей |

Водопровод при диаметре труб, мм: до 300 от 300 до 600 более 600

Канализации при диаметре труб, мм: до 500 более 500

Газопровод: влажного газа осушенного газа

Теплопровод: при прокладке в канал при бескальной прокладке

Кабели вне проездов при пересечении поездов |

Ниже глубины промерзания на 0,2 м Выше глубины промерзания на 0,25 м диаметра То же, на 0,5 диаметра

Выше глубины промерзания на 0,3 м То же, на 0,5, но не менее 0,7 м от планировочной отметки

Ниже глубины промерзания В не пучинистых грунтах в зоне проезжей части с усовершенствованными покрытиями 0,8 м

0,5 м 0,7 м

0,7 м 1 м

|

В общей траншее обычно размещают трубопроводы, водопроводные и канализационные сети, теплопровод, газопровод, водосток. При совмещенной прокладке подземных коммуникаций в одной траншее их размещают параллельно друг другу, с одинаковым, кроме канализации, продольным уклоном. Расстояния между сетями в этом случае сокращают по сравнению с раздельной прокладкой. При этом водопровод следует размещать выше канализационных сетей. Внутренний откос траншеи обычно принимают с заложением 1:1, наименьший перепад в отметках заложения 0,4 м.

Наибольшие затруднения при размещении сетей в общей траншее вызывает устройство ответвлений и присоединений к трубопроводам. Совмещенная прокладка подземных сетей в общей траншее хотя и рациональнее раздельной прокладки, но не лишена недостатков, основной недостаток — соприкосновение трубопроводов с грунтом, что усиливает коррозию и сокращает срок службы сетей.

Опыт строительства подземных коммуникаций показал, что наиболее прогрессивным способом является размещение инженерных сетей в общих коллекторах, которые обладают рядом преимуществ перед прокладкой в грунте (раздельной или совмещенной). Размещение подземных инженерных коммуникаций в коллекторах удлиняет срок их службы за счет меньшей коррозии и регулярного надзора, почти полностью исключает необходимость вскрытия дорожных одежд, создает значительно лучшие условия для эксплуатации сетей. Некоторым недостатком строительства общих коллекторов являются значительные единовременные капиталовложения.

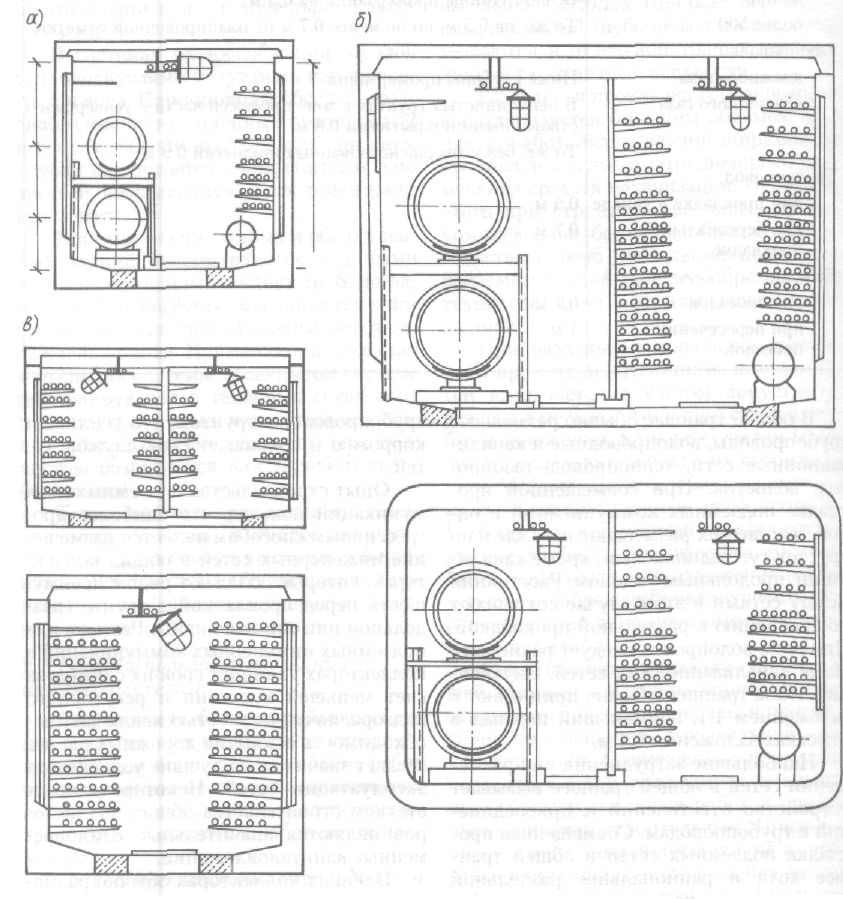

В общих коллекторах обычно размещают сети водопровода, теплопровода, напорной канализации, электрические кабели сильного и слабого тока. Прокладка газовых сетей в коллекторах совместно с трубопроводами и электросетями допустима, если коллекторы оборудованы постоянно действующей приточновытяжной вентиляцией и автоматической сигнализацией. При определенных условиях, именно при соответствующем продольном уклоне коллектора возможно включение в него и самотечных сетей. Общие коллекторы оборудуют освещением, вентиляцией, сигнализацией и другими устройствами, обеспечивающими нормальные условия для эксплуатации сетей. При значительном количестве сетей или при больших диаметрах трубопроводов применяются двухсекционные коллекторы. Возможно сооружение коллекторов круглого сечения. В некоторых случаях, например при большом количестве кабельных сетей, устраиваются специализированные коллекторы.

Глубину заложения коллекторов назначают исходя из несущей способности конструкций коллектора и условий температурного режима в нем Как правило, минимальное заглубление перекрытия от поверхности земли составляет 1м. Продольный профиль коллектора проектируется таким образом, чтобы был обеспечен самотечный сток аварийных и грунтовых вод. Внутренние габариты принимаются из условий осмотра и ремонта инженерных сетей. Высоту прохода к свету принимают не менее 180 см, а ширину прохода — не менее 80 см. Для строительства общих коллекторов применяют типовые сборные конструкции из железобетона. Внутри коллектора трубопроводы прокладывают на металлических или бетонных опорах, а кабели на полках или кронштейнах (рис. 75). Для ввода и вывода сетей и их обслуживания на коллекторах устраивают камеры и галереи.

Рис. . Общие коллекторы для размещения подземных коммуникаций:

а — односекционный; б — двухсекционный (из сборных и объемных элементов); в — кабельный коллектор

В настоящее время максимально используются технические подполья и коридоры зданий или пристенные каналы, в которых прокладываются транзитные распределительные сети с ответвлениями для данного здания. На участках между зданиями широко применяется совмещенная прокладка всех типов. Вход в здание может осуществляться по фасаду или торцу. Основная экономия при использовании при прокладке сетей технического подполья или коридора достигается за счет сокращения протяженности сетей, количества колодцев и камер, а также вследствие снижения стоимости земляных работ.

Технический коридор или подполье и пристенный канал должны иметь высоту не менее 1,6 м и ширину свободного прохода, обеспечивающую обслуживание и ремонт сетей. Трубопроводы и кабели в них размещаются на опорах, подвесках, полках и кронштейнах. Технические подполья и коридоры должны иметь выходы с противоположных сторон здания.

При строительстве новых и реконструкции существующих городов, поселков, жилых районов и микрорайонов подземные инженерные сети проектируются комплексно с учетом начертания улично-дорожной сети, расположения крупных потребителей, рельефа и т.п. В обязательном порядке производится увязка размещения подземных сетей с поперечными профилями проектируемых улиц. Вдоль улиц прокладываются магистральные общегородские и районные, а также распределительные сети; разводящие и принимающие подземные коммуникации прокладываются по межмагистральным территориям.

При проектировании размещения подземных инженерных сетей учитываются нормы взаимного расположения трубопроводов и кабелей, глубина их заложения и минимальные допустимые расстояния от сетей до зданий и сооружений. Подземные инженерные сети прокладываются в основном параллельно оси улицы или красным линиям, с пересечением их в разных уровнях на перекрестках и вводах на межмагистральные территории. На площадях города подземные коммуникации прокладываются параллельно красной линии, часто по ломаной кривой. Через площадь допускается трассировать транзитные сети.

На магистральных улицах обычно прокладывают не менее пяти трубопроводов — водопровод, канализацию, газопровод, теплопровод, водосток, а также кабели электроснабжения, внешнего освещения, электротранспорта и слабого тока, в некоторых случаях число трубопроводов и кабелей увеличивается при их полном или частичном дублировании, что целесообразно при ширине улиц более 40 м.

Расположение подземных сетей в большой степени зависит, от метода размещения их по магистралям и улицам города или на межмагистральных территориях. Применяются три различных метода размещения подземных инженерных сетей, в грунте, в каналах и коллекторах, в технических подпольях зданий.

Для прокладки подземных инженерных коммуникаций по улицам используют первые два способа — прокладку в грунте, в каналах и коллекторах. На межмагистральных территориях применяют все три метода размещения подземных сетей. Сети следует размещать вне проезжей части улиц — под полосами зеленых насаждений и тротуарами. Основное усилие прокладки подземных сетей — исключение проезжей части для их размещения. При этом учитывается и срок службы сетей. Исходя из этого, кабельные сети размещают под тротуарами. Магистральные сети водопровода, канализации, газо- и теплопроводов, имеющие длительный срок службы и небольшое количество ответвлений, прокладывают под полосами зеленых насаждений, а в случае недостаточной их ширины — под проезжей частью (рис. 76).

Под тротуарами или примыкающей к нему полосой зелени па расстоянии не менее 0,6 м от зданий прокладывают кабели слабого тока — радио, сигнализации, междугородной связи и специального назначения, затем кабели телефонной связи. С разрывом от них 0,5— 0,6 м — силовые кабели. Кабели постоянного тока для электротранспорта размещаются на удалении 0,5 м от силового кабеля. Остальные подземные сети располагаются по возрастающей глубине их заложения от зданий к оси улицы. Кабели телефонной связи прокладываются в каналах — блоках, а трубы теплосети — в каналах с теплоизоляцией. Прокладка трубопроводов и кабелей под полосами зеленых насаждений возможна лишь под газонами и кустарником. При наличии существующих деревьев расстояние от них до трубопроводов должно быть не менее 1,5 м, а до кабелей силовых и связи не менее 2 м.

При размещении подземных сетей в плане и профиле улицы помимо горзонтального предусматривается вертикальное зонирование, необходимое для организации вводов на межмагистральные территории и пересечений между сетями в разных уровнях.

При совмещенной прокладке сетей желательно располагать траншею под тротуаром и полосами зеленых насаждений с газоном и кустарником.

На магистральных улицах достаточно большой ширины устраивают технические зоны, представляющие собой широкие газоны с посадкой кустарника или деревьев по краям. Под этими техническими зонами и размещается общая траншея с инженерными сетями. В первую очередь технические зоны устраиваются для прокладки водоводов, газопроводов высокого давления, высоковольтных кабелей и сооружения воздушных линий электропередачи.

Рис.. Принципиальная схема прокладки инженерных сетей:

1 — кабельные сети; 2 — водопровод; 3 — канализация; 4 газопровод;

5 — тепловые сети; 6 — слаботочные сети; 7 — силовые кабели;

8 — кабели постоянного токи; 9 водосток

Общие коллекторы в плане прокладываются под улицами параллельно красной линии или оси улицы. Размещать их следует под тротуарами, полосами зеленых насаждений или в технических полосах.

Межмагистральные территории (жилые районы и микрорайоны, спортивные центры, парки и пр.) обеспечиваются всем комплексом инженерного оборудования или их основной частью. Поэтому на них располагается достаточно большое количество подземных сетей, которые обслуживают все необходимые здания и сооружения. При этом следует проектировать подземные сети таким образом, чтобы их протяженность была наименьшей.

Для рационального размещения подземных коммуникаций на межмагистральных территориях необходимо комплексное проектирование всех трубопроводов и кабелей с учетом планировочного решения и рельефа территории. Размещение зданий и сооружений, а также решение вертикальной планировки могут в значительной степени повлиять на трассировку и протяженность подземных сетей. В отличие от периметральной прокладки подземных сетей, типичной для небольших кварталов старой застройки, когда сети размещались по окружающим кварталы улицам, внутритерриториальная прокладка разводящих и принимающих сетей позволяет разгрузить от них поперечные профили улиц и уменьшить количество вводов и выпусков.

Водопроводная сеть предназначается для снабжения водой жилых и культурно-бытовых зданий и обеспечения противопожарных требований, Она проектируется, как правило, кольцевой; создается или внешнее кольцо по улицам, окружающим район, или внутри его. В некоторых случаях прокладывается внутритерритрриальная связка. Водопровод должен иметь не менее двух вводов. Для поливки зеленых насаждений может предусматриваться самостоятельный поливочный водопровод мелкого заложения. От разводящей водопроводной сети делается один ввод в здание. Допускается тупиковая прокладка протяженностью до 200м.

Канализационная сеть размещается в зависимости от планировочного решения и главным образом от уклона поверхности (вертикальной планировки). Канализационные выпуски от зданий или от каждой секции длиной до 20 м подсоединяются через смотровые колодцы к внутримикрорайонной сети, которая соединяется с сетью городской канализации.

Централизованное теплоснабжение обеспечивает микрорайон теплом и горячей водой, как правило, от ТЭЦ. При этом от уличных магистральных тепловых сетей с температурой воды 150 °С делается ввод в микрорайон к центральному тепловому пункту (ЦПТ). В ЦПТ с помощью скоростных бойлеров получают горячую воду (температурой 70 °С) для горячего водоснабжения. Количество центральных тепловых пунктов зависит от жилой площади. Размещаются они в центрах тепловых нагрузок в отдельно стоящих зданиях.

Газоснабжение зданий микрорайона производится распределительной сетью низкого давления (до 0,005 МПа). От магистральной газовой сети среднего и высокого давления, проходящей по улице, делается ответвление в микрорайон к газорегуляторному пункту, где давление газа в сети понижается до низкого. На территории микрорайона располагается, как правило, один газорегулирующий пункт.

Электроснабжение микрорайона производится от районной электрической подстанции. Высоковольтные электрические кабели напряжением 6—10 кВ, идущие от этих подстанций по улицам, имеют ответвления к трансформаторным подстанциям (ТП), расположенным в микрорайоне. От трансформаторных подстанций к потребителям электроэнергии в микрорайоне прокладываются низковольтные сети.

На межмагистральной территории прокладка подземных инженерных сетей может осуществляться: в грунте, раздельная и совмещенная в одной траншее; совмещенная в общем канале; совмещенная в общем коллекторе; в технических подпольях зданий.

В связи с тем, что современные микрорайоны обеспечиваются всеми видами инженерного благоустройства, наиболее целесообразно проектировать совмещенную прокладку подземных сетей в общей траншее либо в общих каналах или коллекторах. Строительство подземных сетей требует больших капиталовложений, поэтому необходимо придавать важное значение экономическому обоснованию принятых решений. По опыту проектирования, строительства и эксплуатации подземных инженерных сетей к наиболее прогрессивным и экономичным следует отнести совмещение всех или большей части сетей в общей траншее, каналах или коллекторах, а также использование технического подполья зданий. Па территории микрорайонов широко применяют совмещенную прокладку сетей холодного и горячего водоснабжения, а также сетей теплоснабжения в непроходных каналах, монтируемых из сборных элементов.

При разработке системы комплексного размещения подземных сетей используются схемы прокладки отдельных видов подземных сетей с увязкой их между собой и вертикальным зонированием сетей и их пересечение. Окончательная схема размещения подземных инженерных коммуникаций выбирается на основе технико-экономического сравнения вариантов.