- •1. 1. «Слово о полку Игореве»: сюжет и проблематика поэмы

- •1.2. Столкновение тьмы и света в проблематике баллады в.А.Жуковского «Светлана».

- •1.3. С какой целью автор поэмы «Василий Теркин» постоянно подчеркивает «обыкновенность» своего героя?

- •2.1. Черты классицизма в поэзии м.В. Ломоносова и г.Р. Державина

- •2.2. Роль эпизода встречи Башмачкина со «значительным лицом» в проблематике повести н.В. Гоголя «Шинель».

- •2.3. В чем смысл названия рассказа м.А.Шолохова «Судьба человека»?

- •3.1. Тема маленького человека в повести н.М. Карамзина «Бедная Лиза».

- •3.2. «Письмо Татьяны к Онегину» и его роль в раскрытии проблематики

- •3.3. Почему мужики в сказке м.Е. Салтыкова-Щедрина «Дикий помещик»

- •4.1. Тематика и образы романтической поэзии в.А.Жуковского.

- •4.2. Смешное и грустное в рассказе а.П. Чехова «Смерть чиновника».

- •4.3. Как можно объяснить безразличие Печорина к судьбе своего дневника? (По роману м.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».)

- •5.1. Сатирическое изображение нравов поместного дворянства в комедии

- •5.2. Портрет Печорина в повести «Максим Максимыч», его роль в создании образа «героя времени». (По роману м.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».)

- •5.3. Почему после увиденной Иваном Васильевичем сцены экзекуции

- •6.1. «Век нынешний» и «век минувший» в комедии а. С. Грибоедова «Горе от ума».

- •6.2. Стихотворение в прозе и.С.Тургенева «Щи»: художественное своеобразие и идейный смысл.

- •6.3. За что автор осуждает Эраста и в чем сочувствует ему? (По повести н.М. Карамзина «Бедная Лиза».)

- •7.1. Образ Фамусова и его роль в развитии конфликта комедии а.С. Грибоедова «Горе от ума».

- •7.2. Эпизод схватки с барсом и его роль в раскрытии характера главного

- •7.3. В чем прав и в чем заблуждается Самсон Вырин? (По повести

- •8.1. Тема «дружества» и образы друзей в лирике а.С. Пушкина.

- •8.2. Монолог Липочки (начало I действия) в комедии а.Н. Островского

- •8.3. Что значит «жить» для главного героя поэмы м.Ю. Лермонтова «Мцыри»?

- •9.1. Тема любви и образ возлюбленной в лирике а.С. Пушкина.

- •9.2. Роль сцены кулачного боя в развитии сюжета «Песни про царя Ивана

- •9.3. Почему Печорин не спешит на встречу с Максимом Максимычем? (По

- •10.1. Образ «вещего» поэта и тема творчества в лирике а.С. Пушкина.

- •10.2. Сцена бала и ее место в проблематике рассказа л.Н. Толстого «После бала».

- •10.3. Как характеризуют Софью, Митрофана и госпожу Простакову их слова

4.2. Смешное и грустное в рассказе а.П. Чехова «Смерть чиновника».

4.3. Как можно объяснить безразличие Печорина к судьбе своего дневника? (По роману м.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».)

5.1. Сатирическое изображение нравов поместного дворянства в комедии

Д.И. Фонвизина «Недоросль».

«Недоросль» - первая русская социально-политическая комедия. Фонвизин изображает пороки современного ему общества: хозяева, господствующие не по праву, дворяне, не достойные быть дворянами, «случайные» государственные мужи, самозваные учителя.

Госпожа Простакова – центральная героиня пьесы. Она управляет хозяйством, колотит мужа, держит в ужасе дворовых, воспитывает сына Митрофана. Её власти ничто не противопоставлено. Она говорит: «Разве я не властна в своих людях?» Эта невежественная и корыстолюбивая фурия по-своему чадолюбива. В конце пьесы её предаёт так ею любимый сын. Она становится жалкой и униженной.

Основным средством создания образа Простаковой становится речевая характеристика. Язык Простаковой меняется в зависимости от того, с кем она говорит, и от ситуации. К слугам она обращается: «собачья дочь», «бестия», «каналья», «воры». К Митрофану: «друг мой сердешный». Когда вымаливает себе прощение, её язык близок к народной речи: «Ах, мои батюшки, повинную голову меч не сечёт».

Митрофанушка – баловень матери, любимец дворни, невежа и бездельник. Он груб и спесив. К домочадцам и слугам он обращается грубо. Няню Еремеевну он называет «старой хрычовкой».

Фонвизин высмеивает и то, как воспитывались дворянские дети в 18 веке. По-французски Митрофанушку учит немец Вральман, точные науки преподаёт отставной сержант Цифиркин, грамматику – семинарист Кутейкин, уволенный от «всякого учения».

Итог обучения Митрофанушки – сцена экзамена, где ученик демонстрирует полное невежество, а его мать подводит итог: «Без наук люди живут и жили».

В конце пьесы торжествует добродетель, а порок наказан.

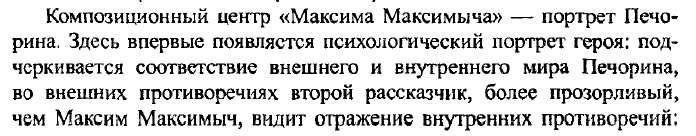

5.2. Портрет Печорина в повести «Максим Максимыч», его роль в создании образа «героя времени». (По роману м.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».)

+ (сила) |

- (слабость) |

Демонические черты |

Широкие плечи Крепкое сложение Ослепительно чистое бельё Прямой стан Морщины |

Стройный тонкий стан Пыльный бархатный сюртучок Запачканные перчатки Маленькая аристократическая рука Худоба бледных пальцев Нервическая слабость Детская улыбка Женская нежность кожи |

И 23 и 30 лет Белокурые волосы и чёрные усы и брови Глаза не смеялись, когда он смеялся Фосфорический блеск глаз |

5.3. Почему после увиденной Иваном Васильевичем сцены экзекуции

жизнь героя резко изменилась? (По рассказу Л.Н. Толстого «После бала».)